李斯特三首交响诗的审美特色解读论文

2024-11-16 14:23:25 来源: 作者:liziwei

摘要:李斯特是浪漫主义时期欧洲乃至世界最具影响力的音乐家。其一生曾先后创作出了诸多声乐和器乐佳作,并独创了交响诗这一全新体裁,为后期现代主义音乐的发展起到了深远影响。鉴于此,本文从李斯特和其交响诗的创作历程谈起,结合多部代表作,就其审美特色进行了解读,由此获得对其人其作更加深刻的认识,为更好地欣赏和演奏这些佳作打下良好的基础。

摘要:李斯特是浪漫主义时期欧洲乃至世界最具影响力的音乐家。其一生曾先后创作出了诸多声乐和器乐佳作,并独创了交响诗这一全新体裁,为后期现代主义音乐的发展起到了深远影响。鉴于此,本文从李斯特和其交响诗的创作历程谈起,结合多部代表作,就其审美特色进行了解读,由此获得对其人其作更加深刻的认识,为更好地欣赏和演奏这些佳作打下良好的基础。

关键词:李斯特;交响诗;创作历程;审美特色

一、李斯特和他的交响诗

交响诗是一种盛行于19世纪末20世纪初由管弦乐队演奏的单乐章交响曲。其内容往往以神话故事、文学名著、著名绘画以及民间传说为主,多采用奏鸣曲结构,强调音乐的矛盾冲突,具有强烈的抒情性和戏剧性特点。后世研究发现,交响诗是由音乐会序曲发展而来的。在十七世纪早期的歌剧中,在等待观众陆续进场的间隙,经常演奏一些简短的音乐,后来则形成了意大利序曲和法国序曲两种模式。到了18世纪的古典主义时期,歌剧本身得到了极大的发展,歌剧序曲也随之丰富起来。一些作曲家开始有意识地加入一些戏剧化因素,旨在给观众以暗示和引导。比如莫扎特的《唐璜》和《女人心》序曲中,就采用了歌剧音乐的主题。真正将序曲和交响乐进行直接的联系则是贝多芬。他创作的三首《莱奥诺拉》序曲,有着明确的情节顺序,也直接使用了交响乐中的材料。19世纪浪漫主义时期,门德尔松的《仲夏夜之梦》可谓是一首具有里程碑意义的佳作。这部作品中的序曲已经成为一种独立的标题性管弦乐曲,此后的《美丽的梅露西娜》《寂静的海和幸福的航行》等作品,也给了李斯特直接的启发。

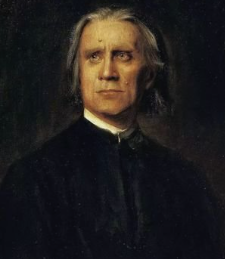

李斯特既是交响诗这一体裁的创立者,也是集大成者。弗朗茨·李斯特(Franz Liszt,1811年10月—1886年7月),匈牙利乃至世界著名的作曲家、钢琴家,浪漫主义音乐代表人物。其自幼学习钢琴,12岁时来到巴黎,兼学作曲,更与柏辽兹、舒曼、瓦格纳、帕格尼尼、雨果等音乐家、文学家成为好友,并在与这些朋友的交流中开阔了视野。1848年,李斯特来到了魏玛,并担任魏玛宫廷的乐长,由此开启了其一生中最为关键的创作时段。最初的几年,李斯特的作品主要表现为对欧洲革命的关注和同情,先后创作出了《送葬曲》《匈牙利》等,同时撰写了大量的音乐评论文章。在后期创作中,李斯特开始对交响乐创作进行了重点思考。其认为自贝多芬之后,欧洲的交响乐一直处于衰落阶段,而造成这一现象的重要原因就在于古典主义之后的观众,审美水平已经有了明显的提升,善于就音乐进行想象和联想,但是因为缺少相应的线索和标准,这些想象和联想往往是与作品相悖的,导致欣赏效果不佳。对此李斯特明确提出了标题音乐的主张,他提倡应在包含交响乐在内的纯器乐曲之前加上一段说明性的文字,给观众以相应的提示,避免观众产生误读。在此基础上,李斯特又对传统交响乐形式进行了创新,创造性地将诗的元素融入作品中,为作品注入了鲜明的诗意色彩。在其整个创作生涯中,先后创作出了十三首交响诗。从素材来源上可以分为四个类型:第一类是古代神话类。包含《奥尔菲斯》和《普罗米修斯》;第二是文学名著类。包含《塔索》《山间所闻》《前奏曲》《马捷帕》《理想》;第三类是以绘画为题材。包含《匈奴之战》《从摇篮到坟墓》;第四类是以祖国为题材,包含《哀悼葬礼》《革命交响曲》。李斯特的这是十三首交响诗,从音乐本体而言,其通过对传统交响乐创作范式的继承和创新,为这一古题材注入了全新的生命力;从艺术角度而言,作品与文学、绘画、戏剧艺术的融合,在极大扩展了交响乐音乐表现力的同时,也为这些艺术门类的发展做出了突出的贡献。所以李斯特和他的交响诗是不朽的,更是人类音乐历史上宝贵的音乐财富。

二、李斯特三首交响诗的审美特色解读

(一)标题之美

浪漫主义时期,针对音乐的特点和功能曾引发了长时间的争论。奥地利音乐理论家汉斯立克提出了音乐自律论。认为音乐是纯粹的,不需要外来的内容,其本身也不具有叙述功能,音乐最核心的要素乃是和谐的声音。这一主张引起了包含李斯特在内的多位音乐家的反驳。在李斯特看来,音乐是包罗万象的,不仅可以说事明理,塑造人物形象,更可以让作者的情感得到充分表达,并获得与观众的共鸣。同时为了让观众更好地了解作品,作曲家还应该为作品起上标题,而且这个标题一旦确定后,整首音乐作品都应该围绕着标题来展开。后世则将李斯特的审美思想称为是以标题音乐为主要表现形式的音乐他律论。以《塔索》这部作品为例。塔索是意大利文艺复兴时期的一位诗人,并著有名作《解放的耶路撒冷》。后来的德国诗人拜伦作曾以塔索和他的作品为原型,创作了长诗《塔索的哀诉》。李斯特的交响诗则是根据拜伦的长诗创作而成,并通过这部作品首次全面展示了他的标题音乐观。首先,李斯特在作品总谱前写下了很长的一段序言,大意为自己受到拜伦长诗的影响,决定创作这部作品。但是在拜伦的诗歌中,更多展示出的是自怨自艾的塔索,忽视了塔索坚韧高洁的一面。对此应该在音乐中予以呈现。由此表现对这位伟大人物的赞美和纪念。这个序言在当时而言,无论是文本之长,还是内容之丰富都是前所未有的。因为李斯特在塔索身上看到了自己的影子。自己的成长经历与塔索有着诸多的相同之处,与其说是表现塔索的一生,倒不如说是一部自传。以长诗素材为基础,在这种创作理念和情感下,李斯特将作品划分为了三个部分,采用了最常见的A—B—A1结构。其A段是对塔索痛苦心情的描绘;B段是对塔索生活经历和爱情故事的展示。A1段则是对塔索的歌颂和赞美。对此,可以通过详细的音乐分析,感受李斯特对标题准确而丰富的诠释。

乐曲一开始是长达61小节的引子,先由弦乐组在有着哀伤色彩的c小调上奏出乐曲的第一动机。随后则通过下行模进组成了乐队齐奏,并在速度上越来越快,之前的悲伤色彩已经不再,变为了一首雄壮有力的进行曲。引子尾声部分则重复了第一动机,速度也逐渐减弱,为A段到来做好了充分准备。A段采用了单二部曲式结构,先是由单簧管和中提琴奏出第二动机,随后由小提琴接棒,同时在伴奏织体上更加丰富,不同乐器的先后加入,更像是展开了一场对话,营造出了温馨从容的气氛。进入第二部分后,乐曲转为了E大调,速度也慢了下来。先是由小号以强有力的音色再次奏出第二动机,然后由双簧管和单簧管共同奏出第一动机,并引出乐队的齐奏。虽然都是演奏的第一动机,但是与引子部分相比,此处的演奏明显多了几分坚定和自信。B段采用了升F大调,并规定了小步舞曲的形式。先是由中提琴奏出优美而欢快的第三动机,展示出了乐观的塔索形象,同时也对塔索与爱人间的甜蜜进行了细致描绘。但是在该段的最后部分,则再次出现了引子部分的旋律,预示着塔索美好爱情的破灭和悲惨命运的结局。再现段A1是对之前先后出现的第一,第二动机的变形。调性变为了更加宏伟和宽广的C大调,充分表现出了李斯特对塔索的赞美之情。最终在壮烈而辉煌的气氛中结束了全曲。通过对该曲的分析可以看出,一方面,李斯特充分证明了音乐不像汉斯立克所言是纯粹的,不可以有其他内容,而是包罗万象的;另一方面,李斯特则首次创立了标题音乐下的交响诗范式,通过丰富的内容和真挚的情感,使交响乐这一体裁的艺术感染力得到了空前的提升,更为后世音乐创作产生了深远影响。

(二)自然之美

浪漫主义时期,将大自然作为重要的表现对象,讴歌和赞美大自然成为包含音乐在内的各类艺术创作的共识。这一点对于李斯特的交响诗而言也不例外,其通过对大自然的描绘,将真实、鲜活的大自然画卷真实展示在了观众面前,同时也对人与大自然的关系进行了思考。创作于1848年的《山间所闻》便是一首展示自然之美的典型作品。这部作品的创作灵感来自法国著名作家雨果名为《秋叶》中浪漫诗。在一次朋友聚会中,李斯特听到了雨果的诗朗诵后,萌生了交响诗的创作冲动,历经一年后最终创作完成。原诗歌主要展现的是作者在大自然所听到的各种天籁之音,同时将人类的声音与之进行对比,继而引发读者的深入思考。

李斯特首先为作品设置了宏大的结构。从总体上而言,可以分为A和A1两个乐段,共有六个音乐动机,这两个乐段是平行的关系。第一乐段表现了大自然的神秘、雄伟和无限,以及人类在大自然面前的哭泣;第二乐段表现的是对大自然的崇尚和赞美。乐曲开始部分,李斯特标注了“神秘而平静”的记号,弦乐组用颤音奏出了嗡嗡的声响,配合着大鼓的敲击,表示作者已经来到了一座大森林中。然后由双簧管奏出了第二动机——甜美而优雅的黄昏之歌,在双簧管的带领下,其他乐器也纷纷参与其中,营造出了温柔清新的氛围。随后则出现了动机三“上帝的颂歌”,以对上帝的歌颂作为转折点,动机四标有“大胆勇敢和绝望”,动机五标有“绝望的哭泣”。从小标题也可以看出,这是两个对描写人类的动机,既有人类的痛苦和折磨,也有对幸福和美好的渴望。人类的这种苦难应该如何解决呢?还是要依靠大自然,随之引出了动机六。也就是A1部分。该部分虽然是A部分的变化再现,但是在情绪上有所不同。主要突出的是人类在大自然面前的渺小,面对大自然,唯有虔诚地歌颂才能获得内心的平静。对此大自然也给出了回应。再现部中,之前的大自然动机和人类动机出现了融合,表明了双方之间已经有所缓和,大自然已经在一定程度上原谅了人类。最后部分,作者通过频繁的转调,分别展示出了大自然多样化的面貌和人类获得救赎的愉悦之情,最终在降E大调上结束全曲。

《山间所闻》是李斯特交响诗中规模最大、主题最为明确的一部作品。乐曲中先后出现的六个动机,既相互联系,又有机统一。既对大自然进行了形象的描绘,也深刻诠释出了人类与大自然的关系,最终实现了人与自然的和谐相处。从对大自然的描绘中自我反思,这也是浪漫主义时期代表性的创作理念和审美追求。李斯特的这首作品也堪称是典范之作。

(三)交响之美

从李斯特对交响诗的命名来看,其对交响乐这一体裁本身是十分认可的。特别是对贝多芬的作品更是推崇备至。所以虽然使用了一系列创新表现理念和手法,却始终遵守着交响乐最基本的音乐特征——交响性,并通过高超的配器手法的运用呈现出了理想的音乐效果。

以《塔索》为例,无论是独奏还是齐奏,都是恰到好处的。在单一音色方面,因为要多次呈现主题动机,一方面要加深听众的印象,一方面又不能让观众感到乏味,所以李斯特先后使用了多种乐器进行表现。比如在引子部分中,先由弦乐组奏出忧伤的主题,然后则是木管组奏出下行级进的音阶,从而直观表现出了塔索的痛苦心情。此后,李斯特则在乐器配合方面做文章,充分发挥出了塑造人物形象,推动音乐发展的作用。在主部中,单簧管和中提琴奏出了优美的主题旋律,竖琴则以流动的琶音作为伴奏,圆号声部以核心动机的节奏型附和着,将塔索年轻时意气风发的画面徐徐在观众面前展开。随后则由单簧管和大提琴接棒,奏出暗淡哀伤的音色,意味着乐曲的表现内容开始发生变化。连接部中,先由小提琴奏出八度双音,随后是木管组在小提琴长音处交替出现,使悲伤的情绪得到了强化。副部表现的是诗人对过往的回忆,对此特意采用了夜曲的风格。由大提琴、大管共同描绘着塔索的过往。与之形成对比的则是单簧管一系列下行音节,与大提琴的下行音阶形成对比,最后在大提琴的叹息中结束本部分。结束部分中,先是由中提琴和大提琴共同奏出上下流动的音阶,长号负责主题动机的呈现,再由单簧管和双簧管对主题进行不断地扩充。弦乐组的小提琴和中提琴以震音位伴奏织体,不同的声部逐渐汇集在一起,象征着塔索反抗的精神和斗志。再现部中,先由双簧管奏出主部主题,在小提琴的衬托下,单簧管也加入进来,最后以乐队齐奏的形式表达了对这位诗人的赞颂。

另外一首《前奏曲》中,配器也是十分精妙的。比如在该曲的连接部中,先是由长笛和竖琴奏出不协和和弦,预示着暴风雨即将到来。弦乐组继续奏出由颤音构成的半音阶不断上下进行。并且力量不断加强,速度不断加快,预示着一场暴风雨即将来临。最后,还是由小号奏出了光辉明亮的旋律,意味着云开雾散,阳光再一次普照大地。在单簧管的带动下,小提琴也再一次奏出了主题,富含歌唱性的音色勾起了人们对美好过往的回忆。插部中,由圆号、单簧管和双簧管奏出了优美的牧歌,象征着幸福的再一次来临。通过对两首曲目的分析可以看出,李斯特对交响乐的基本形式和内容均是认同的,并通过精湛配器手法的运用,实现了继承和创新的完美融合。

(四)创新之美

前文中提到,浪漫主义时期之所以在人类音乐史上占有重要地位,原因在于这是一个充满创新的时代。作曲家们一边认同古典主义音乐,一边又渴望突破古典主义的范式和规则。李斯特的交响诗便是最直接的成果。而且不仅仅是在体裁上,在内部创作中,李斯特同样在和声、调式、节奏等方面进行了一系列新的探索。对此在这首《前奏曲》都有着鲜明的体现。

首先,在音乐发展方面,李斯特对主导动机的作用是极为重视的。在他看来,主导动机是音乐表达文学性内容的重要手段。通过对《前奏曲》的音乐分析也可以看出,主导动机是贯穿于全曲的。该曲中,李斯特在引子部分就呈现出了主导动机,包含一个小二度、一个大二度和一个纯四度音程,构成了乐曲发展的原动力。呈示部的第一主题也就是主部主题,正是从该动机发展而来,给人积极向上和蓬勃有力之感。在转入C大调后,主导动机转移到了低音区,随后由乐队齐奏表现出波澜壮阔的气势。副部开始后,虽然乐曲转为了E大调,但是仍然带有主导动机的影子,由圆号奏出了温润的旋律,给人以亲切之感。展开部中,李斯特通过铜管乐器和定音鼓等,以半音阶、不协和和弦描绘出了暴风骤雨、电闪雷鸣的画面,达到了扣人心弦的效果。而暴风雨过后则是双簧管和小提琴再次奏出主题旋律。在整首作品中,除了最后部分出现了全新的动机和材料外,每个部分主题都与引子部分出现的主导动机有着密切的联系,充分发挥出了线索的功能,也使乐曲的整体性色彩得到了强化,实现了用音乐表达文学性内容的初衷。

其次,在和声方面,李斯特一方面对古典主义和声予以了有机地继承,一方面又根据实际表现需要进行了创新,具体表现为一些新的和弦形式的运用。如复合和弦。这是一种由不同和弦结合而成的复杂和声结构方式。比如在该曲280小节中,上声部为下属和弦,下声部为主和弦,两个和弦同时发声,从而使音响效果得到了丰富和强化。两个和弦之间既有统一,又有对比,共同推动着乐曲的发展。又如高叠置和弦。这一种可以表现出紧张不安气氛和弦形式,一般较少使用,但是在李斯特的这首前奏曲中,七和弦、九和弦、十一和弦、十三和弦却经常出现,获得了全新的音乐效果。比如在呈示部中副部的87—96小节中,就使用了升c小调的属九和弦。282小节在使用了属七和弦后又过渡到了属十一和弦,最终解决到了主和弦。此外还有和弦变化音、和弦外音等新颖的和弦技法,均在该曲中得到了广泛地运用。

再次,在调式方面,李斯特的多部交响诗中都打破了传统的大小调体系,并尤其喜欢使用三度关系的调式,旨在尽可能淡化调式的主属色彩,获得了柔和的过渡效果。比如在《前奏曲》的呈示部中,主部是C大调,副部是E大调,呈现出了三度关系。展开部一开始是C大调,但是随后又变成了a小调,此后的调性变换都是以a小调为中心进行三度之间的转换。除了三度关系外,李斯特还在该曲中运用了同主音大小调手法。《前奏曲》呈示部的副部和结束部之间,就使用同主音大小调的同主音和弦进行了转调模进。通过分析可以看出,李斯特是一位极具创新精神的作曲家,在创作中就一系列新技法、新理念进行了灵活运用,其所获得的不仅是音乐效果的丰富,更对后来的音乐创作提供了参考和借鉴,具有更深远的价值和意义。

综上所述,浪漫主义时期之所以被称为是人类音乐史上的黄金时期,一个重要原因就在于这是一个勇于并善于创新的时代,诸多音乐家都对音乐创作、音乐表演、音乐美学等进行了深入的探索,并推出了创新化的成果。李斯特和他的交响诗正是其中优秀的代表。其既保留了以往交响乐的基本形式和内容,同时又表现出了鲜明的个性化追求,实现了继承和创新的有机统一,对后世音乐发展产生了深远影响。因此在今天的交响乐欣赏和演奏中,应该也必须对李斯特的交响乐有充分重视,并重点体验和表现作品独有的审美风格,这既是作品的价值和魅力所在,也是当代人对这位音乐大师最佳的缅怀方式。

参考文献:

[1]佟国玉.李斯特的标题音乐创作及多元艺术的融合[J].黄河之声,2021,(17):143.

[2]赵小雅.谈李斯特第三交响诗《前奏曲》的创作特征[J].音乐天地,2020,(08):49.