李冰文化信息可视化传播策略论文

2024-11-16 13:58:34 来源: 作者:liziwei

摘要:文化是一个国家、一个民族的灵魂。历史名人文化是中华优秀传统文化的重要组成部分,进一步加强对历史名人文化的保护、传承和利用是当代人义不容辞的责任和义务。李冰作为中华人民共和国水利部公布的第一批“历史治水名人”之一,其事迹和贡献具有重要的文化传播价值。信息可视化可以有效转化晦涩复杂的文化历史信息,完善传播话语体系,是推动李冰人物信息传播的重要实践途径。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。历史名人文化是中华优秀传统文化的重要组成部分,进一步加强对历史名人文化的保护、传承和利用是当代人义不容辞的责任和义务。李冰作为中华人民共和国水利部公布的第一批“历史治水名人”之一,其事迹和贡献具有重要的文化传播价值。信息可视化可以有效转化晦涩复杂的文化历史信息,完善传播话语体系,是推动李冰人物信息传播的重要实践途径。

通过实地调研和资料收集发现,目前对李冰文化的研究多从历史学、考古学、民俗、文学等方面进行,已形成较为完善的历史文化成果,但传播途径多为学术会议、博物馆、纪念馆等传统形式的叙述和展示,受众接受度良莠不齐。于普通受众而言,对李冰文化的了解大多只停留在“都江堰由李冰修建”这一浅薄认知层面,追寻其治水缘由、历史背景等信息均存在认知欠缺的现象。基于此,本文通过对李冰文化资源背调及视觉化传播现状分析,阐释信息可视化理论依据,提出信息可视化传播策略。

一、李冰文化视觉类传播现状

李冰文化视觉类传播在一定程度上取得了积极的成效。常见形式可归纳为博物馆和展览类,影视作品类,艺术设计和绘画类。博物馆以都江堰博物馆为主,还有2022年推出的历史名人虚拟博物馆,通过文物展览、模型展示、互动体验等多种形式再现李冰治水的历史和都江堰工程。影视作品包含纪录片、电视剧、电影、动画和短视频多种类型,譬如《大禹治水》《都江堰》《李冰传奇》《古代工程师李冰》等以及各平台短视频科普。

在艺术设计方面,有学者从文创开发视角认为应在都江堰文化基础上创新转化,作为一种特殊的符号代表去植入文化中,区别于川内其他文创,同时李冰博物馆文创应重新定位,增强创意,拓展销售渠道。皮尔斯符号学中三分法理论的运用可以对李冰相关符号文本进行有效的解释和符码转换,为历史文化名人系列文化创意产品的开发提供传播思路。在绘画方面,万枚子、冯灌父等的《都江堰》采取白描方式,属于连环画形式,出版年代较久远,且传播形式相对落后;崔蕊霞、谷孝臣、时东方的《世界文化遗产中国风绘本·名胜古迹:了不起的都江堰》为古风绘本,采取的是实风水彩插画的技法,受众为儿童;两者均以叙述都江堰工程为主。

综上,目前视觉类传播和研究成果可以为本文提供优秀的实践途径和方法论的参考,但从传播内容来看,缺乏针对文化信息本身的视觉化探索。在信息可视化与文化信息的结合上,针对信息图如何解读传统文化、如何重塑传统文化等问题的不断研究使信息可视化的传播形式逐渐成为主流,在传统文化研究进步的影响下,其内容架构、设计形式都在发生改变,验证了两者共同进步的必然趋势。

二、李冰文化信息的构成要素

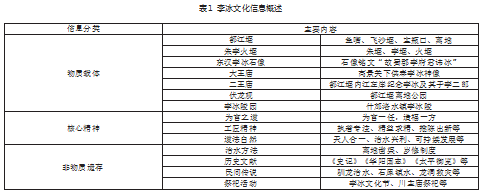

李冰文化是中国历史名人文化中的重要组成部分,涵盖了与李冰相关的物质载体、核心精神以及非物质遗存,现概括总结为表1。

李冰文化的物质载体包括与李冰及其成就相关的各类物质遗存,这些遗存不仅记录了李冰的历史功绩,也成为后人缅怀和研究李冰的重要依据。物质载体中李冰主持修建的都江堰和朱李火堰同为中国古代著名水利工程,体现了古代中国卓越的水利技术和生态智慧。其中都江堰包括鱼嘴、宝瓶口、飞沙堰等核心设施,朱李火堰主要包括堤坝和引水渠,这些设施利用自然地形和水文原理,能有效防止洪涝灾害,灌溉大片农田。李冰石像出土于都江堰渠首工程附近,其铭文记载了李冰的身份和功绩。大王庙位于都江堰内江分水鱼嘴西岸,内奉李冰塑像;二王庙建于都江堰岷江东岸的玉垒山麓,用于纪念李冰及其子李二郎。核心精神在演变过程中可总结为“为官一任,造福一方”的为官之道,执着专注、精益求精、推陈出新的工匠精神,以及在水利工程建设中运用的中国古代哲学思想,强调人与自然和谐相处,这对现代生态文明建设具有重要借鉴意义。非物质遗存主要包括记载李冰事迹的历史古籍、延续至今的治水方法和民间传说,以及围绕都江堰和什邡市为主的地方性节日、川主庙祭祀等活动。

李冰文化信息不仅仅涉及单一事件,而是一个复杂的历史进程,涵盖科学治水、文化传承、社会影响等多个层面。在文化传播过程中,信息多零散分布,传播效果被受众认知程度所影响。

三、李冰文化信息可视化传播理论依据

信息可视化设计是将庞大信息整合并将其视图化,建立准确、高效、简洁、清晰的视觉信息沟通的设计方法,旨在研究大规模非数值型的信息资源,通过利用图形图像方面的技术与方法呈现出视觉效果,帮助人们高效地理解和分析数据。信息可视化能够弱化冗余信息干扰,强化有效信息摄入,降低无效信息传播,是一种变革性的视觉语言。根据前期文献分析得知,将信息思维的方式运用于文化遗产的保护,能够实现对文化遗产全面而系统的保护,保证文化进行广泛的传播。运用信息可视化设计方法可以对传统文化信息进行提炼分析与视觉符号转化,来提升信息传达效率,譬如晋剧文化、24节气文化、唐山红色文化以及河南黄河文化等。

在现代文化传播背景下,信息可视化具有以下传播优势:第一,强化信息感知力,即通过色彩、形状和大小等视觉编码展示复杂信息。李冰文化信息囊括大量历史性、地域性文化信息,强化其感知力能够帮助普通受众有效认识和理解李冰文化的信息全貌。第二,降低信息认知度,即简化和重组信息,避免干扰信息和错误信息。尤其针对多年龄段受众,围绕李冰人物的历史信息、工程信息和文化信息需要重新架构信息层级,清晰展示其内在关系,使目标阅读更明确。第三,确保信息趣味性,即通过互动和符号创意,使信息传达更生动,让受众从阅读到“乐读”。

四、李冰文化信息可视化传播策略

进行李冰文化信息可视化传播的实践与创新发展应遵循三个纬度的设计原则,即满足语义完整的实践前提,立足信息科普的实践核心,将文化认同贯穿于实践全过程。

第一,“语义完整型”李冰文化呈现是指以信息可视化为传播手段,通过特定图像或符号进行全面而精准的信息传递,使受众能够快速了解文化全貌和历史价值。这种呈现方式强调信息的系统性、连贯性和多层次性,确保文化信息在传播过程中不失真、不片面。因此针对不同受众群体应建立多个信息圈层,以人物为核心线索展示与其相关的历史信息、工程信息和精神信息。

信息圈层是指需要针对不同的受众群体,确定差异化的传播内容,受众可自行选择圈层进行阅读,每个圈层信息建立时间、事件对应关系。历史信息为外圈层,主要以时间串联李冰生平信息及重要社会背景和事件,在传播初期应采用明晰的可视化方式,比如箭头图解或桑基图,来展示时间流动及不同节点间的关系,让受众在探索初期明确时间顺序。工程信息为中圈层,对应外圈层中的时间线来展示相关物质载体信息,主要围绕都江堰和朱李火堰进行地图、地形图解,将行为形象化。普通受众可以在外圈层的信息基础上来进一步了解治水工程的基础原理、流程及原因。精神信息为内圈层,可视化元素围绕大王庙、二王庙展开,可采用趣味图形符号来进一步提升受众的阅读兴趣,同时用精神演化过程对应中圈层和外圈层形成信息闭环,整体达到“语义完整”的传播目的。

第二,文化知识的科普与传承是信息可视化的主要职能之一。“信息科普型”旨在通过图表、图解和图形符号等设计形式将复杂的历史、科学或技术信息简化,使其易于理解。针对李冰文化信息多样繁复的特点,信息传播必须以科普为核心,让受众能够真正看懂、入心。这要求信息可视化在提炼语言时,要避免使用大量专业术语,可通过故事叙述的方式呈现信息,使内容更具吸引力和记忆点,同时利用视觉符号来阐释信息重点。

第三,李冰身上凝聚的执着专注、精益求精、推陈出新的精神品质,与当代中国对工匠精神的追求是一致的。作为一种重要的精神资源,工匠精神在建设“制造强国”和“质量强国”中不可或缺。“文化认同型”可视化传播旨在增强受众对李冰文化的认同感和归属感,这种文化认同的体现应当贯穿于传播过程的始终,体现在整体的信息架构和每个符号设定上。

五、结语

图形作为世界共同语言,对其信息可视化设计能够削弱学科间的差异。在保留李冰文化信息科学性的基础上,信息可视化设计可通过科学架构李冰文化资源,充分运用视觉符号的趣味性和直观性,实现广泛且有效的文化传播,进一步推动李冰文化当代价值的创新性转化和发展。