刀刻岁月——刘铁华的木刻人生论文

2024-11-08 15:06:30 来源: 作者:liziwei

摘要:木刻作为中国传统绘画的一种重要方式,在我国艺术史上占据着举足轻重的地位,且形成了独特的艺术语言。版画艺术家刘铁华以其不平凡的人生经历和独具特色的艺术风格,影响着广大观众的心灵世界。本文通过全面梳理与分析刘铁华的生平事迹和艺术作品,以期揭示其艺术作品中的深刻内涵。通过对比其作品在不同时期所体现出的不同艺术风格和造诣,展现他独具特色的木刻人生。

木刻作为中国传统绘画的一种重要方式,在我国艺术史上占据着举足轻重的地位,且形成了独特的艺术语言。版画艺术家刘铁华以其不平凡的人生经历和独具特色的艺术风格,影响着广大观众的心灵世界。本文通过全面梳理与分析刘铁华的生平事迹和艺术作品,以期揭示其艺术作品中的深刻内涵。通过对比其作品在不同时期所体现出的不同艺术风格和造诣,展现他独具特色的木刻人生。

20世纪,中国经历了前所未有的变革。艺术家们身处这个时代的洪流之中,历经坎坷,创作出了一大批具有鲜明时代特色的杰出作品。这些艺术作品不仅展现了与时代紧密相连的鲜明个性与独特风格,而且蕴含着丰富的文化内涵,成为反映历史变迁的重要史料。刘铁华正是这个时期的杰出版画艺术家代表,他的一生几乎横跨了整个20世纪。作为一名新兴的木刻艺术家,他的作品与时代的脉搏紧密相连,反映了中国在20世纪的命运起伏。

刘铁华成长于国家命运攸关的大背景下,在早年颠沛流离的生活中,刘铁华先后辗转于西安、重庆、北平等多地,以刻刀为武器,积极投身于抗日救亡的革命浪潮。抗战胜利后,作为一代革命志士,他又全身心投身于教育事业,将自己多年来积累的创作经验应用到教学实践中。与此同时,他的版画创作也从未间断,其不同时期的版画作品也呈现出了不同的表现形态和创作理念,展现出了对艺术的无限热爱和非凡创造力。刘铁华的创作精神和艺术成就,对后人产生了深远的影响。

一、抗日救亡,硝烟炮火中的呐喊

20世纪30年代是中华民族救亡图存的关键历史时期。这一时期,革命文学发展迅猛,新兴木刻艺术也应运而生,这一时期的中国新兴木刻运动有着鲜明的历史意义和独特的时代背景。作为中国新兴木刻运动的发起者和实践者,刘铁华开始了新兴木刻艺术的创作之路,并在其发展历程中留下了重要的足迹。

中国新兴木刻艺术在形成之初就具有鲜明的革命性和批判性,这与当时抗战救亡的时代背景高度契合。在这样的历史背景下,进步的青年木刻家们以革命的精神和战士的姿态投入到抗日救亡运动中,成为推动全民抗战的一支重要力量。他们利用木版画宣传口号,号召人们加入战斗行列,增强了人们的抗战信心。随着木刻队伍的不断壮大,硝烟炮火所到之处都能听到木刻艺术家的战斗呐喊。同时,他们还通过具有批判性的作品揭露和反映社会问题,使木刻艺术成为警醒人心的革命利器,为中国革命进程作出了杰出的贡献。

刘铁华在木刻领域取得的成就,离不开他早年的艺术学习经历。青年时期的他曾就读于北平美术学院西画系,这段时间的艺术学习为其日后从事木刻创作奠定了坚实的造型基础。1937年七七事变爆发后,刘铁华便开始了他集中的木刻创作之旅,他以革命现实主义的手法,在《国风日报·木刻前哨》上连续发表版画作品,抨击日军的滔天罪行,记录军民联合抗战的英勇事迹,鼓舞了全国军民的士气。《民族的吼声》《奋勇杀敌》《民众帮助士兵挖战壕》等多幅作品,以独到的艺术手法和生动的形象绘制出人民抗战的壮丽画卷,深刻反映了人们反对侵略、保家卫国、团结抗战的精神风貌,具有重大的历史意义和鲜明的时代特征,成为中国新民主主义革命文化的重要组成部分。在新兴木刻运动如火如荼进行之时,刘铁华在西安组织了中华全国木刻抗敌协会西北分会,并开设抗敌漫画木刻训练班,主编西安西北抗敌协会出版的《抗敌画报》,积极投身于抗日救亡的宣传工作中。他将自己的艺术才华和人民情怀紧密结合,为反击侵略者、伸张正义、推动民族解放事业做出了重要贡献。

随着战争形式日益严峻,上海、南京、武汉等地相继沦陷,大批文艺工作者不得不退守到内陆地区,重庆因此逐渐成为战时文化艺术中心。此时的刘铁华几经辗转后来到重庆,在陶行知创办的重庆育才学校担任教职。从1938年开始,日军对重庆展开大肆轰炸,重要街区几乎被夷为平地。刘铁华在目睹了日军在山城的暴行后,创作了木刻作品《重庆轰炸后》。画面中,由近及远的街头断壁残垣,废墟上散落着碎石瓦砾,流离失所的难民、悲号的身影以及轰炸后倒地的残尸,满目疮痍,而远处战火的硝烟似乎仍在蔓延。日军的残暴被刘铁华以强烈的木刻艺术表现得淋漓尽致。重庆时期是刘铁华创作的高产期,为了满足抗战的需要,抗战与军旅题材成为他这一时期创作的主题。《月下进军》以套色木刻的形式,展现了军队在深夜月下向战场行进的场景:水面月影重重,参天大树苍枝遒劲,行进的军队士气昂扬。1942年反法西斯统一战线形成后,中日战事开始发生转变,由战初的防御阶段转向相持阶段。刘铁华的作品《捷报》成为那个历史时刻的见证。这一年,中国木刻研究会在重庆成立,继续推进原中华木刻抗敌协会的活动。刘铁华担任该协会常务理事,通过报纸刊物、出版画集、举办展览等活动,积极推进全国的抗战宣传工作,产生了深远的影响。

二、革命文艺,时代的呼声

抗日战争的全面爆发使得“抗日救亡”成为这一时代的主题。形势的紧迫性促使一大批艺术家积极投身于这场抗日救亡的艺术运动中,尤其是进步的青年木刻家们。这些木刻艺术家们找到了施展才华的空间,他们将刻刀作为战斗武器,在抗战救亡的宣传工作中有力地表达出了中华民族抗日的磅礴气势,成为中国近现代文化史上的一道独特风景。

在那战火纷飞的岁月里,刘铁华借助手中的刻刀向敌人宣战,展现了他坚定的革命精神。对于他而言,木刻不仅是一种艺术创作形式,更是一种战斗武器。他认为艺术是时代的反映,同时也是人类社会进步的动力。因为正确的艺术观,它必定是现实的,暴露与批判的,并能给现实指示出一个归宿来,所以我们应该发扬艺术武器的战斗力。这样的观点代表了刘铁华已站在了“为抗战而艺术”的行列,与“为艺术而艺术”的观点形成了鲜明对比。当时,有些人认为不能因为立场问题而放弃艺术的标准,这两种观点的碰撞贯穿抗战的始终。然而,革命现实主义的创作倾向依旧是抗战时期的主流艺术选择。在那个社会动荡的年代,由于绘画材料稀缺,油画、国画等艺术形式的发展受到限制,而木刻版画相对易得且具有可复制性,成为战时宣传的有力武器。报纸和刊物成为木刻版画的主要刊载渠道,增强了其宣传功能,进一步扩大了社会影响力,使得木刻版画在当时的特殊环境下得以快速发展,成为一种强大的文化武器。

正如鲁迅所说,“当革命之时,版画之用最广,虽极匆忙,顷刻能办”。新兴木刻在形成之初所具备的暴露性、批判性等特点,与抗战时期高度契合。它不仅是一种简便、低成本的宣传形式,更是一种极具视觉冲击力和表现力的媒介。这些特质有效地诠释了大时代对艺术的需求。因此,新兴木刻版画成为抗战时期被广泛应用的艺术宣传形式之一,对记载时代、传递民族精神和宣传思想起到了重要作用。在抗战期间,刘铁华作为一名积极分子,始终深切关注国家命运。他的木刻创作紧密联系现实,主张为了动员民众、教育民众、锻炼民众百折不挠的民族精神并增强全民族抗战的力量,运用新兴艺术形式,以此作为大众教育启蒙的手段。在抗战期间,刘铁华始终心系国家命运,坚定不移地奔赴抗战前线,在烽火硝烟中奔向“十字街头”。他用刻刀记录下了抗日战士的英勇形象和西南劳苦大众的生活,也记录了敌人的暴行。通过他的作品,我们可以深刻地感受到那个时代的动荡与挣扎,以及普通民众在抗战中的苦难和坚韧。

在抗战时期,刘铁华以其对革命文艺的执着与坚守,为抗击外敌、为抗战走向最终胜利立下了不可磨灭的功劳。他的木刻艺术在那个特定的历史时空中熠熠生辉。随着新时代的到来,他的版画作品在新的时代背景下焕发出了全新的光辉和色彩,以全新的方式诠释了革命先辈的奋斗精神,成为当代青年们亟待了解和学习的精神财富。

三、和平岁月,主题的变奏

抗战胜利后,刘铁华并没有停止对美术事业的关注和推进。他先后来到北平和河南,为美术事业的发展贡献自己的力量。在北平,刘铁华协助徐悲鸿、吴作人成立了“北平美术作家协会”,协调张伯驹与徐悲鸿之间的国画论战。此外,他还成功促成北平艺专的迁址事宜,为推进当时的美术教育作出了积极的贡献。这些举措不仅极大地推进了中国美术事业的发展,也彰显了他在美术界的不凡地位和独特的艺术造诣。来到河南后,刘铁华投身于美术教育事业,先后任教于郑州师专图画科与开封师范学院。在任教期间,他潜心教学与研究,发表研究成果数篇,并编写了教学书稿数部。在这一时期,他的版画作品焕然一新,焕发出了崭新的生命力。

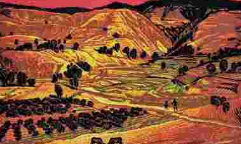

20世纪五六十年代是社会主义建设时期。在这一时期,刘铁华创作了许多歌颂社会生产的作品。此外,《黄河新貌》《开封铁塔》《嵩院汉柏》等艺术作品不仅体现了艺术家对和平时代祖国大好河山的歌颂,更蕴含了他对未来美好生活的希冀和追求,彰显了作者的艺术才华和人文内涵。而《xxx烈士出殡》《忆革命圣地延安》则是艺术家对革命年代的回忆之作。《黄河新貌》作品以滔滔的黄河之水为刻画对象,塑造了生动的黄河形象。艺术家将远处浩渺的黄河之水和近处翻卷的水纹刻画得细致入微,极富水理之美。更重要的是,艺术家在作品中歌颂和慨叹了久经战火的中国所焕发出的新生机,使作品不仅成为一幅描绘自然美景的画作,更是一件展现人民精神风貌的艺术品,艺术魅力十足。1979年创作的套色版画《雁鸣长空》,艺术家在色调、构图、形象塑造等方面进行了巧妙处理:青翠的色调烘托出了清新的基调,碧空、飞雁、翠树与绿田共同谱写出了一曲亲切生动、明净朗逸的木刻诗歌,为观众呈现出了一幅充满生命力和美感的艺术作品。作品中透露出的守得云开见月明的疏朗气息,正是在新时期自由轻松状态下才能塑造出的烂漫情感。这种热爱生命、热爱自然的艺术精神在历史长河中得以传承,并影响着一代代人。

总体来看,刘铁华的版画作品在新时期的创作有了明显的转变,从宣传的艺术形式走向风格多元、形式更加巧妙的作品创作,内容越来越贴近艺术家的内心,处理手法上也体现出更高的审美自觉性,展露出自由、平淡、天真的一面。

历史的沉浮总是映射在时代的弄潮儿身上,刘铁华见证了时代的风云变幻,也见证了中国木刻艺术的兴起和变革。在烽火连天、山河破碎的年代里,刘铁华毅然肩负起时代所赋予的重任,以战士的姿态在充斥着硝烟炮火的岁月中,用自己坚定的信仰和艺术追求创作出了一系列具有历史价值和艺术价值的木刻作品,记录了那个时代的沧桑和巨变,展现出了中国人顽强抵抗和不屈不挠的精神。在和平年代,刘铁华又全身心投入美术教育事业,将对艺术的追求发挥得淋漓尽致,书写了璀璨辉煌的木刻艺术人生。他的作品不仅精湛绝伦,更传达出与那段悲壮岁月的情感共鸣,让我们时刻得以铭记历史。时至今日,他所创作的木刻作品仍具有强大的历史感染力,激励着更多艺术创作者对美术、历史和生命的联想与思考。