布鲁克纳交响曲的材料组织论文

2024-11-08 13:46:14 来源: 作者:liziwei

摘要:布鲁克纳是晚期浪漫派集大成的作曲家之一,他在交响曲的创作上所取得的杰出成就,为其赢得了世界性的声誉。布鲁克纳将数理关系的主题材料、空间转换的音响材料作为重要的动能因素,进而铺设在整套交响曲的各级主题结构。这一极富个性的材料组织方式,不仅折射出作曲家深邃的数理观念,同时也彰显了作曲家超前的音响立场。

摘要:布鲁克纳是晚期浪漫派集大成的作曲家之一,他在交响曲的创作上所取得的杰出成就,为其赢得了世界性的声誉。布鲁克纳将数理关系的主题材料、空间转换的音响材料作为重要的动能因素,进而铺设在整套交响曲的各级主题结构。这一极富个性的材料组织方式,不仅折射出作曲家深邃的数理观念,同时也彰显了作曲家超前的音响立场。

关键词:布鲁克纳;交响曲;主题材料;音响空间;创作观念

安东·布鲁克纳(Anton·Bruckner,1824-1896)是19世纪晚期浪漫主义最具代表性的作曲家之一,也是对西方音乐史产生深远影响的作曲家之一,他创作的九部交响曲篇幅庞大且气势恢宏,在西方交响乐发展史上更是占据了极其重要的地位。

古今中外,音乐都与数学、哲学之间存在着密切的联系。早在古希腊时期,著名哲学家毕达哥拉斯就认为宇宙的本原乃是数理逻辑,即“万物皆数”,整个宇宙是在“数”及其逻辑力的统御下而形成的和谐体系。因此,音乐与数学之间这种天然的共生性,使得音乐作品成为数理逻辑之力的极好载体。纵观布鲁克纳九首交响曲的主题,无论是音高纬度还是节奏纬度,无论是材料的组织还是结构的生成,都无不体现出这种数理逻辑所产生的强大力量。

一、主题材料的组织

“一部音乐作品的主题,凝聚了其中最重要的素材,概括了音乐最核心的本质,体现了作品最根本的构思。”①主题材料的逻辑组织是音乐创作的基础,亦是作品凝聚结构力的核心因素。

在布鲁克纳九部交响曲中,作曲家将一对呈现为对抗关系的音程、2:3的节奏材料作为材料共同体铺设在九部交响曲的第一主题中,并且将“二元对立的三主题呈示”作为各部作品“不变”的主题—调性布局方式。

(一)对抗关系的核心音程

纵观布鲁克纳的大部分交响曲,其第一主题的音高材料几乎都包含一对呈对抗关系的音程——纯五度音程和小二度音程。从音程的协和性和紧张度来说,除去纯八度音程,这一对音程最具有对抗性。对比是音乐发展的动力,布鲁克纳将这一对呈对抗态势的音程作为九部交响曲的材料共同体,不仅体现出作曲家深层的结构思维,同时也体现其对整套交响曲创作极其深邃的宏观考量。

1、早期三首交响曲

布鲁克纳第一,二交响曲的主题都为c小调,主题旋律深层结构的核心音程为主音C音—属音G音的纯五度音程,属音G音—下中音bA音的小二度音程。第三交响曲的主题旋律则建立在d小调上,深层结构的核心音程为主音D音—属音A音的纯五度音程,导音#C音—主音D音的小二度音程。

2、中期三首交响曲

在第四,第六交响曲的主题中,布鲁克纳仍然延续了早期交响曲创作的材料组织方式:第四交响曲的主题建立在bE大调上,深层结构的核心音程细胞为主音bE音—属音bB音的纯五度音程,属音bB音—降下中音bC音的小二度音程;第六交响曲的主题则建立在A大调上,深层结构的核心音程细胞为主音A音—属音E音的纯五度音程,属音E音—降下中音F音的小二度音程。第五交响曲中,主题深层结构的音高材料组织更为复杂与隐蔽:首尾音在bB大调上构成主—属的纯五度音程;中间部分则在bG大调上构成主—属的纯五度音程;尾部则在F大调上构成主—属的纯五度音程;内部再插入F音在bG大调域内构成导—主的小二度音程、插入E音在F大调域内构成导—主的小二度音程。

3、晚期三首交响曲

晚期的三首交响曲,第一主题调性分别建立在E大调、c小调、d小调上。第七交响曲主题是九部交响曲中最具沉思气息的长线条主题,主题深层结构的核心音程细胞为主音—属音的纯五度音程(E-B)、属音—降下中音的小二度音程(B-C)。第八交响曲主题深层结构的核心音程细胞相对较为复杂,主要包含了下属音—主音的纯五度音程(F-C),下属音—降属音的小二音程(F-bG),主音—降上主音的小二音程(C-bD)。第九交响曲的主题深层结构仍然建立在主音—属音的纯五度音程框架内(D-A),同时再辅以属音—下中音的小二度音程(A-bB)作为对抗。

由此,布鲁克纳将这一对呈对抗冲突态势的音程细胞置于九部交响曲中,并借此作为主题材料的深层结构力来推动音乐的动态发展,这不仅使整套交响曲的主题构思具有高度统一的材料组织力,同时也折射出作曲家对“矛盾”原理的哲理思辨。此外,这一对具有对抗性的音程细胞,依据泛音列原理,纯五度音程的频率比为2:3,小二度音程的频率比则为15:16,这也正好契合了节奏材料中的数理关系,具体见下文所述。

(二)数理关系的节奏材料

“就像一条旋律不仅仅是一系列音高组合一样,节奏也不单单是一系列组合。节奏,就是把分离的音响组合成为有结构的音型(pattern),这种组合是音乐材料的各个方面—音高、力度、音色、织体、和声以及时值——彼此相互作用的结果。”②

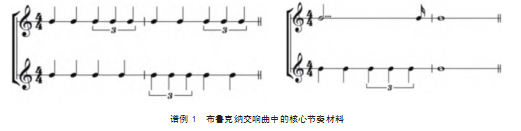

在九部交响曲的主题中,由两个四分音符与三连音组合而成的“2+3”节奏——“布鲁克纳节奏”,遍布于整套交响曲的主题,已然成为作曲家标识性的、个性化的音乐语言。在主题的具体展开过程中,布鲁克纳利用了这一节奏材料在律动上的不对称性,主要以纵横向的节奏对抗来推动音乐的态势发展。另一个较具个性化的节奏细胞材料则是带有三附点的节奏材料:处于强位置的三附点节奏通常需要补充一个处于弱位置的十六分音符,再进而接入更长时值的全音符。

纵观布鲁克纳的交响曲创作,这两种极具特色的节奏材料遍及整套交响曲的主题,并作为结构内部发展的核心动力因素不断地产生律动关系的碰撞,音乐的动力性、戏剧性也得以增强。在主题展开过程中,这对节奏材料通常以增值、减值以及变形等方式派生、衍变出多种节奏变体,或横向展衍,或纵向对位,借此来推动音乐的动力发展。

如在布鲁克纳《第二交响曲》第四乐章中,这一对节奏动机材料不断地横向展衍与纵向对抗:第493小节处,铜管声部、木管声部与弦乐组构成三声部的三连音节奏对位;第501小节处,木管组声部派生出新的三连音节奏变体,并与弦乐组声部构成二声部倒影;第510小节处,长笛声部与弦乐声部构成三连音节奏材料与附点节奏材料的声部对位;第523小节处,三个声部构成纵向的、二对三的节奏对置;第529小节处,小提琴声部、长号声部、弦乐组低声部构成多样化的节奏对位。由此,这一对节奏动机材料的衍变与对抗已然成为音乐内部动力发展的主导技法,纵向多样化的节奏对位将主题旋律编织成一个连绵不断的动机节奏网,从而使节奏材料发挥了重要的结构力作用,进而也提升了节奏在音乐中的地位。

《第六交响曲》第一乐章的开篇之处,小提琴声部将附点节奏细胞与三连音节奏细胞组合成固定音型,随后大提琴声部、低音大提琴声部则以宽时值的布鲁克纳“2+3”节奏奏出第一主题。

随后,在排练号B处,圆号声部的单附点节奏、第一小提琴声部的双附点节奏、第二小提琴声部的三连音变体节奏、大提琴声部连绵不断的三连音节奏等共同构成了多层节奏对位,从而使得主题旋律更富于流动,声部对话更为立体。

此外,“2+3”节奏材料与双附点节奏材料也常被布鲁克纳铺设在不同的主题中,并以此来塑造对立的音乐形象。甚至在高潮处,这一对各具特色的节奏材料还常以不同主题的对位形式来加强音乐的戏剧性。如在布鲁克纳《第八交响曲》第一乐章的排练号L处,增值扩大的“2+3”节奏被铺设在辉煌的圣咏主题中,双附点节奏材料则被铺设在第一主题中,两个主题的纵向对位将音乐推向了跌宕起伏的高潮,既加剧了音乐叙事的戏剧性冲突,同时也使主题的音乐形象塑造更为具象、更为传神。

总体而言,在布鲁克纳九部交响曲的主题材料组织中,小二度音程与纯五度音程构成了调性的对抗,“2+3”节奏与附点节奏可以构成律动的对抗。由此,作曲家在主题材料中就铺设了推力因素,从而使音乐从对抗、发展和变化的持续过程中获得充足的动力。

再进一步探究节奏材料的数理逻辑,显而易见,“2+3”的布鲁克纳节奏体现了2:3的数理关系,那么包含三附点节奏的材料模式是否也暗含了某种数理关系呢?假设以十六分音符为单位,三附点二分音符与全音符的节奏比例关系15:16。由此,九部交响曲主题深层结构中的音程细胞与节奏材料所体现的数理关系表现为高度的同构性(2:3;15:16),将其运用于主题材料组织的技法创新也足以彰显出布鲁克纳超前的数理创作观念。

(三)二元对立的三主题并置

在布鲁克纳的交响曲创作中,虽然一如既往地坚持古典交响曲的四乐章套曲形式,但在内部结构的建构中,也并不拘泥于传统。特别值得关注的是,交响曲第一乐章的呈示部都包含了三个主题,布鲁克纳本人在谱面上也分别标注术语为:“主调主题(hauptthema);抒情主题(gesangsthema或gesangsperiode);结束主题(schluss periode)”,国内众多学者也称之为第一主题组、第二主题组、第三主题组。

作品中,布鲁克纳常将主题句的核心动机加以不断地演化与展衍,最终孕育成庞大的第一主题组,第二主题组常以温暖的木管组乐器音色来陈述优美抒情的多声部对位主题组,第三主题则常用金属的铜管组齐奏或乐队全奏的形式来奏响圣咏主题组。三个主题组之间几乎不用连接或过渡性材料,从而使得各个主题更具独立性。此外,三个主题也常采用“二元对立”“三调呈示”的调性布局方式。“三调呈示部”(three-key exposition)并非布鲁克纳首创,这个概念在《新格罗夫音乐与音乐家词典》中的“舒伯特”词条中,是用来解释舒伯特对奏鸣曲式结构的特殊贡献。具体来讲,“三调呈示”是指在古典奏鸣曲式呈示部主部主题与副部主题调性的二元对置中插入一个中间调性的做法。值得提出的是,布鲁克纳交响曲中在主题—调性的程式化布局中,既保留了古典奏鸣曲中主、副主题在调性上的二元对立关系(主调与属调的对立),同时也比前辈作曲家迈出了更大的步伐。具体而言,九部交响曲的第三主题基本结束在三级大调(主调为小调)或属大调上(主调为大调),从而与第一主题形成古典奏鸣曲式中主、副主题在调性布局上的二元对立关系(主调与属调的二元对立),而第二主题通常转入更远关系的其他调,从而加强了第二主题的独立性,使得“三主题并置”。

综上所述,布鲁克纳围绕“2:3”的数理关系,将交响曲中的主题音程材料、节奏材料、固定的主题-调性布局放置于整套交响曲的材料组织中,这些内含对抗态势的材料共同体作为“不变”的种子,进而推及到作品结构组织的各个细节与各个侧面,这也意味着作曲家有意让“冲突无处不在”,让“变化无处不在”,并以此作为一种内在结构力的动能设计,贯穿其交响曲的全部创作之中,这也集中体现了布鲁克纳辩证统一的动能创作观念。

二、音响空间的布局

音乐是时空的艺术和流动的建筑,音响材料是音乐结构组织的重要结构力因素。在布鲁克纳大部分交响曲的音响空间中,三大极具个性的音响材料——开启空间的纯音、转换空间的休止、高潮空间的音块,不仅作为程式化的材料组织方式显示出作曲家独特的创作技法,同时也作为重要的音响结构力材料来推动各类音乐事件进一步向前发展。

(一)开启空间的纯音

乐音最原始的状态是一种由基音和一系列泛音构成的复合共鸣体。在泛音列中,基音上方的纯八度音程和纯五度音程是最基础、最重要、最自然的音响状态。在九部交响曲的开篇之处,单音、纯八度、纯五度构成的自然音响开启了作品的音响空间。

如《第三交响曲》开始处,弦乐低声部以pp的力度拨奏主音,第二小提琴、第一小提琴声部则依次以纯净的八度音程叠入,声部进入的时值间距逐渐缩小。随后,单簧管声部再以空灵的纯五度进入,双簧管声部随后进行音色叠加。由此,纯五、纯八度通过不同音色的叠加逐渐形成一个极其自然、混沌初开的音响过程。可以看到,随着八度位置的转换、不同声部的音色组合,这个无比纯净的音响空间慢慢移动,如同在静寂中逐渐产生无形而强大的力量来开启宇宙的混沌状态,无比崇高。

《第五交响曲》是九部交响曲中唯一含有引子的作品。引子开启处,大提琴、低音大提琴声部以弱力度的单音拨奏出级进下行的波动旋律,如同微弱的脉动。随后,中提琴、第二小提琴声部相继以八度音程依次叠加音色,微弱的音响空间逐渐移动,由远及近,如同环绕穹顶的混沌之声,庄严肃穆。同样,在这个纯音开启的音响空间中,八度位置的转换、音色的转接、声部的叠加这些方式都微幅度地让这个原始的音响空间慢慢移动,无声无息地积累能量,从而为之后的主题发展提供力量的源泉。

(二)转换空间的休止

从物理音响学角度来说,休止使得声音处于静止或停止状态,但从音乐的表现意义来说,休止并不一定是乐思的停滞,而是一种特殊的音乐表现手段。休止的“无声”仅仅一个相对的物理概念,在音乐中的休止是具有音乐表现作用与意义的技法手段。在音乐创作中的休止,通常需要考虑前后音响空间的位置、环境、乐思情绪以及休止自身的长短等因素。

在布鲁克纳的交响曲中,独具匠心的休止使用是其鲜明的音响布局特征。如他的《第二交响曲》因其大量地使用休止,被称为《休止交响曲》。从这部交响曲开始,布鲁克纳在其音乐创作中大量地使用休止手法。九部交响曲的休止技法主要体现在以下两大方面:以休止来强调下一个反差的音响空间,休止前后常以力度和音区的反差来进行对比;以休止作为前后两个音乐结构的纽带,以此替代连接。

布鲁克纳的交响曲中,“休止”被用以突出和强调音响空间中不同音响事件的转换,即以上一个“无声”来凸显下一个“有声”。在具体的使用过程,作曲家常将“无声”前与的“有声”中的力度与音区等要素构成鲜明的对比,或以能量的消减来强调下一个能量的强力爆发,或以能量的爆发的方式来强调下一个新力量的微弱酝酿。

如《第二交响曲》第四乐章中的第49-51小节处,乐队全奏以ff的强力度将第一主题推向高潮。随后,第51小节处的休止使得这个强有力的音响事件戛然而止。紧接着,第二小提琴以反差对比的p力度奏出柔美如歌的第二主题,音响空间瞬即转换。

再如《第四交响曲》中,休止符不仅成为主题之间进行音响空间转换的材料体,也成了乐章之间进行音响空间转换的材料体。如第四乐章排练号H与I间的休止,前后是两个不同的主题。此处的休止,不仅给听众提供了接受新音响空间的准备时间,同时也起到了转换音响空间的桥梁作用,具有一定的结构意义。再如第一乐章末的休止,瞬间将前一强力度的音响空间转入下一乐章的音响空间,既加强了两个乐章之间的对比,又起到了结构桥梁的作用。

《第九交响曲》第三乐章中休止的空间转换手法则更为新颖,乐队以fff力度全奏,属七和弦经过长时间的持续之后,和声的紧张度促使音乐的内在动力得以膨胀。但令人出乎意料的是,这个属七和弦悬而不决,直接以休止突然转换到下一个弱力度的音乐空间,这一用法也成了后世作曲家学习的典范。

(三)高潮空间的音块

高潮空间的音块材料几乎是九部交响曲的共有音响材料,常辅以齐奏的方式,并且与休止材料联合使用,常辅以前后力度、音区、织体的对比。如在《第八交响曲》第一乐章高潮处(排练号L处),圆号组、木管组声部以fff的力度齐奏圣咏主题,进入第二高潮处时,整个铜管组与木管组齐奏,形成更为宏伟的音块空间。作曲家将这一音块材料遍及了每部交响曲的圣咏主题之高潮空间,究其原因,学界普遍都认为与布鲁克纳的管风琴演奏经历有关。在教堂的管风琴演奏中,演奏者需要操控音栓组合阀键的时间,因此需要休止。此外,管风琴演奏技术在高潮处的休止,能使得管风琴获得更大的音响震动,并使教堂巨大的音响空间获得充足的回荡余音。这一点,也是这两种材料经常一起使用的原因。

整体而言,开启空间的纯音、转换空间的休止、高潮空间的音块这三个极具特色的音响空间材料,在九部交响曲主要的结构点上架构起了一条声音流的能量运动轨迹:能量开启—能量转换—能量释放,这不仅极好地呈现了作品作为音响运动事件的逻辑性,同时也彰显出作曲家基于音乐运动概念下的音响立场和音响观念,即将音乐中的运动与声音流作为首要地位。

结语

整套交响曲创作中,布鲁克纳择取数理逻辑的主题材料、个性鲜明的音响材料作为九部交响曲的材料共同体,从而使作品更具有高度逻辑的结构之力,同时也彰显了作曲家的数理创作观念。

“最杰出的哲学,无论是东方的还是西方的,必含现实之终极本质,它存在于现实万物中,或反映在现实万物中。正如伊莱·西格尔所阐释——也是第一位哲学家这样阐释——所有成功的意识,无论来自哪种文化或哪个时代,都阐明了这一点。”③布鲁克纳心灵深处的深刻哲理观念,即“能量来自宇宙原始的奥秘,人与人之间、人与自然的和平共存的信念”,不仅使交响曲的创作具有独特的技法特征与音乐语言,同时启迪了当代作曲家们对于“如何在共融中寻找个性”这一命题的思考。