歌剧《唐璜》中的采琳娜:对其人物角色重要性的再思考论文

2024-10-25 14:15:11 来源: 作者:liziwei

摘要:一个关于歌剧《唐璜》中采琳娜这个人物的有趣现象:对于我国不论声乐学习者或非声乐学习者、美声唱法学习者或民族唱法学习者来说,相比该剧中其他两位贵族女性角色,采琳娜的唱段传唱度更高。并且笔者在一本《唐璜》的歌剧脚本里读到“通过浏览19世纪关于角色扮演的资料,有一个有趣的发现:19世纪最伟大的女歌唱家们扮演了采琳娜这个角色,其中有些歌唱家们相比于同剧中的两位贵族女性,她们更偏爱这个乡村女性角色。为什么著名歌唱家们会将更多注意力聚焦在一个村姑角色上呢?这为如今我们重新重视这个角色更增添了一个动机。”另外,尽管目前

摘要:一个关于歌剧《唐璜》中采琳娜这个人物的有趣现象:对于我国不论声乐学习者或非声乐学习者、美声唱法学习者或民族唱法学习者来说,相比该剧中其他两位贵族女性角色,采琳娜的唱段传唱度更高。并且笔者在一本《唐璜》的歌剧脚本里读到“通过浏览19世纪关于角色扮演的资料,有一个有趣的发现:19世纪最伟大的女歌唱家们扮演了采琳娜这个角色,其中有些歌唱家们相比于同剧中的两位贵族女性,她们更偏爱这个乡村女性角色。为什么著名歌唱家们会将更多注意力聚焦在一个村姑角色上呢?这为如今我们重新重视这个角色更增添了一个动机。”另外,尽管目前有不少的文章研究过歌剧《唐璜》中采琳娜的唱段或是人物性格,但很少有研究去分析采琳娜这个角色在这部歌剧中起到的重要作用。所以本文章将通过研究该剧剧种,分析曲谱和脚本,对比采琳娜与同剧或不同剧中的其他女性,从而对采琳娜这个人物的重要性进行再思考。

关键词:歌剧;《唐璜》;莫扎特;采琳娜;女性人物

一、歌剧《唐璜》中唯一体现喜剧色彩的女性角色——采琳娜

当我们翻开歌剧《唐璜》的脚本,立马就能看到这部剧的种类——诙谐剧,一种介于正歌剧和喜歌剧之间的剧种。所以这部歌剧无论是在故事情节,音乐语言,还是在人物角色分配上都充满了双重性,是悲剧和喜剧的高度统一。剧中有8个主要人物,5个男性(唐璜、骑士长、奥塔维奥、雷波莱诺、马赛托),3个女性(安娜、埃尔维拉、采琳娜)。男性角色中,唐璜、奥塔维奥和骑士长三个贵族属于悲剧性角色,其他两个平民雷波莱诺和马赛托属于喜剧角色。而女性角色中,安娜与埃尔维拉两个贵族角色表现悲剧色彩,平民采琳娜则体现喜剧色彩。

然而意大利音乐学家乔瓦尼·比提在他所著的《Mozart all’opera》一书中写道“《浪子终受罚》或《唐璜》,2幕喜歌剧”,且莫扎特本人也将该剧命名为“喜歌剧”。而一部悲剧色彩人物占比大过喜剧色彩人物,且以强奸未遂,杀人害命这样最沉重最悲剧性的场面开幕,又以主角被地狱之火吞噬而落下帷幕的歌剧,若不是三个平民人物的喜剧色彩“力挽狂澜”,“喜”又从何体现?由此可见,作为决定这部剧剧种的关键人物之一的采琳娜,其重要性不言而喻。

二、采琳娜的唱段

(一)二重唱《向往着爱的年轻姑娘》

采琳娜的第一次出场在第1幕第7场,在唐璜别墅邻近的村庄里,采琳娜与未婚夫马赛托正与朋友们合唱着二重唱《向往着爱的年轻姑娘》欢快地庆祝着他们俩的婚礼。这是一首非常简单短小的乡间祝婚歌式的二重唱,G大调,快板,莫扎特一如既往地采用了圆舞曲式的6/8拍来表现愉悦欢快,采琳娜和马赛托也使用了典型的喜剧人物唱法:一个音符对应一个音节。虽然旋律简单,甚至略显平庸,但在这首二重唱中采琳娜就给观众留下了一个欢快、活泼、天真的初印象。值得一提的是,马赛托的唱词更具说教性“轻率的年轻人啊,莫再一味地轻浮”,而采琳娜的唱词更显无忧无虑,任凭内心的冲动“如果你内心燃烧着”。也正是如此,为接下来采琳娜被唐璜花言巧语所哄骗做了铺垫。

(二)二重唱《让我们携手同行》

在接下来的第1幕第8、9场,唐璜和雷波莱诺摆脱了埃尔维拉逃到采琳娜与马赛托举行婚礼的村庄附近,唐璜立马盯上了采琳娜,并安排雷波莱诺带领所有人到他的别墅里好好款待,自己好跟采琳娜独处。在雷波莱诺完成了他的“拉皮条”任务后,便是极其著名的唐璜与采琳娜的二重唱《让我们携手同行》。

正如我们所知,唐璜是一个贪得无厌的放荡子,他最大的乐趣便是到处寻花问柳,勾引欺骗女性。从雷波莱诺的咏叹调中我们得知唐璜征服了各种各样的女性。但在整部歌剧中,出现在舞台上的只有3个女性:安娜,埃尔维拉和采琳娜。对于安娜,唐璜并没有扮演一个“引诱者”的角色,是在安娜认出唐璜是杀害自己父亲的凶手时,向奥塔维奥悲痛地描述下我们才得知,当晚唐璜利用夜色假装成安娜的未婚夫奥塔维奥潜入她的房中,试图对其进行强暴。对于埃尔维拉,确实,唐璜曾以虚假的承诺成功地引诱了她,因为埃尔维拉称他为“丈夫”“未婚夫”,但是当埃尔维拉登场时,唐璜引诱她的过程已是过去式。

而这首唐璜与采琳娜的二重唱,是唯一一幕我们可以目睹唐璜将他的引诱者本领付诸实践。在这首二重唱中,表面上主导者一直是唐璜,但我们需要将更多的注意力放在采琳娜身上。因为我们可以看到采琳娜是如何在唐璜花言巧语的哄骗下,从一开始的犹豫不安,到逐渐突破心理防线,再到最后被唐璜完全征服的心理状态变化。

这首二重唱是二部曲式:由2/4拍的行板部分(1~49小节),和一个延长音后的6/8拍的欢快部分(50~82小节)构成。

第一部行板部分又分为A大调(1~18小节),E大调(19~29小节)和再现A大调(30~49小节)。唐璜唱着如爱抚般的旋律邀请采琳娜,采琳娜则犹豫地重复着唐璜的旋律。通常,重唱中如果不同人物唱着同样的歌词或是旋律,那么表明他们有着同样的情感。虽然这时采琳娜唱着“我不想”,但其内心深处其实有着和唐璜一样的意愿。简短的中间部分,采用了前一部分A大调的属调——E大调,就像是唐璜将他的迫切攻势更进一步,旋律也较第一部分更为急切。而采琳娜独自进行着她的心理斗争,一边反省着“我可怜的马赛托”一边不断地承认“我已无法抵抗”,越来越微弱的声音便是她不安,矛盾,挣扎在欲望和道德间的内心真实写照。在再现部,唐璜每唱前半句,采琳娜立马夺过话语补充后半句,四个半句后,唐璜恳求道“亲爱的,我们离开这儿吧”,接着两个声音交织在一起,采琳娜在唐璜的坚持下越来越无力抵抗,最后她突然坚决果断地回应“我们走吧!”。

接下来是第二部欢快部分,以常用于像采琳娜一样地位较低人物的6/8拍节奏进行。唐璜是个“变色龙”,因为他总是穿梭于各种女性中,为了取得她们的信任并征服她们,他必须得伪装自己,投其所好。所以在这个部分使用了采琳娜更为熟悉自然的6/8拍,并不出于偶然,而是有迹可寻的。

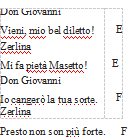

歌词分为4段,每句为7音节。值得一提的是韵,前两段:

Don Giovanni

Làci darem la mano,A

Làmi dirai di sì.B

Vedi,nonèlontano:A

partiam,ben mio,da qui.B

Zerlina

Vorrei,e non vorrei,C

Mi trema un poco il cor;D Felice,èver,sarei,C

ma puòburlarmi ancor.D

这时唐璜刚开始引诱采琳娜,但还未胜券在握,两个人的距离更远。所以这两段的韵尾是交错的,ABAB,CDCD。接着正如前面提到的,在行板的中间部分,也就是对应着第三段歌词,唐璜的说服愈加迫切,采琳娜的心理防线逐渐崩塌。第三段歌词:

这时是连韵,EEFF,采琳娜在唐璜的每句后都一一对上韵。达·蓬特通过韵尾精准地表达了这两个人物的心理状态。

通过对这首二重唱的分析,我们对她有了更深地了解。在剧院,或是在网络上,有时我们能看到有些演唱者将采琳娜刻画成一个假装害羞,与唐璜调情的放荡的勾引者。但笔者同德国音乐史学家阿伯特·赫尔曼一样坚定地认为采琳娜不是一个内心腐坏,卖弄风情,毫无人格魅力的小人物。如果说艾尔维拉是爱情的追随者,安娜是复仇的追随者,那么采琳娜就是真实内心的追随者,是一个单纯、率直、自然、听从内心冲动的乡下姑娘,她的性格决定了她的思考和行为方式,虽然不是站在道德与情义的制高点,却很难不承认她是个真实、可爱的女性。

采琳娜和马赛托是一对来自社会底层的情侣,骑士唐璜追求采琳娜,三个人物间形成了一个经典的三角关系——一位绅士追求一个已有未婚夫的贫穷姑娘。《唐璜》并不是第一部出现这种三角关系的歌剧,在比《唐璜》创作早一年的《费加罗的婚礼》中,苏珊娜、费加罗和伯爵三人间也存在这种关系。这种三角关系让我们想起一个中世纪戏剧原型。在距离莫扎特很久远的1275年,有一部法国歌剧《罗宾与玛丽安的游戏》,这是德·拉·阿莱最著名的歌剧,也被认作是第一部法国世俗歌剧。简单来说,歌剧讲述了牧羊女玛丽安抵抗骑士的诱惑,忠诚于牧羊人罗宾的故事。从十三世纪到十八世纪,从牧羊女玛丽安到采琳娜,女性形象早已发生了变化。玛丽安忠于她的伴侣,而采琳娜虽然也想像玛丽安一样忠于马赛托,但同时她喜欢唐璜,也想跟随着自己的感觉走。相比于牧羊女玛丽安,采琳娜代表的是一个注重自己内心感受,追求快乐的更现代化的新女性形象。

(三)咏叹调《鞭打我吧》

多亏了埃尔维拉出现戳穿谎言,使得采琳娜逃离唐璜的陷阱。这是采琳娜第一次差点儿成为唐璜的受害者。因此马赛托对她板着脸,她自己也意识到了错误,所以在第1幕第16场她唱着《鞭打我吧》请求马赛托的原谅。

该曲分成两个部分:优美的行板部分,F大调,2/4拍(1~61小节)和欢快部分,F大调,6/8拍(62~101小节)。

第一部分旋律就像是抚摸着爱人,采琳娜带着些俏皮可爱的做作,也正是这个使得她十分受男人的喜爱。这一部分又分成三部分:A(F大调,1~17小节),B(D大调,17~35小节),A’(再现,F大调,36~61小节)。A部分的歌唱旋律像是受重力影响一样呈下行趋势,在4,5,6三个小节规律地跳至主音fa,像是一只鸟儿迅速又敏捷地试图冲破牢网。B部分在F大调的属调D大调中进行,采琳娜的这首咏叹调极具旋律性,她的甜美娇嗔也正是通过这简单的主属交替的和声关系来体现。

第二部分是冰释前嫌重归于好的颂歌,从第一部分的2/4拍到这一部分的6/8拍,与二重唱《让我们携手同行》如出一辙,这并非偶然,因为在这两首曲子中剧情走向是一致的,先是说服(2/4拍),再意见达成一致(6/8拍)。

当我们看到采琳娜通过撒娇让马赛托原谅自己的这一幕,总会不知不觉地嘴角上扬,为这对新婚夫妻感到欣慰。当然在这部剧中还有其他能逗笑观众的场景,比如当雷波莱诺向埃尔维拉唱目录歌时,或当唐璜与雷波莱诺互换衣服为了诱骗埃尔维拉的侍女时。虽然这两幕极具喜剧色彩,但恐怕我们无法真正由衷地感到开心,因为这对埃尔维拉来说都太残忍了。她是剧中唯一真正爱唐璜的,即使她被无情地欺骗抛弃,但在唐璜受到惩罚前,她始终试图救他于荒淫无耻的世界中。

德国音乐学家斯特凡·昆泽提到过这部歌剧唯一真正的和解是通过采琳娜的两首咏叹调发生于采琳娜和马赛托之间,每幕各一次,她的两首咏叹调就像照进黑暗激情世界里的两束温暖光亮。

值得一提的是,在莫扎特的歌剧中,通常有第一对情侣,但在这部剧中恐怕并不存在,因为作为主角的唐璜与所有女性都处于想发生关系后就逃之夭夭的状态,他从未要与某位女性保持固定的情侣关系。即使埃尔维拉因为他虚假的承诺称他为“未婚夫”“丈夫”,但那只是唐璜惯用的伎俩,就像他对采琳娜说的那样,这样的承诺根本不值一提。在唐璜受到惩罚后,埃尔维拉也选择隐退进修道院。除了采琳娜与马赛托,还有一对情侣,安娜与奥塔维奥。在安娜父亲骑士长死后,她拒绝了奥塔维奥的求婚,并提出嫁给他之前要先为她复仇。但是当唐璜被拖入地狱之火后,安娜又让奥塔维奥给她一年的时间平息伤痛。一年后这对情侣的结局谁又能知道?所以只剩下了采琳娜与马赛托这对真正的情侣,他们是这部剧唯一的和解和美满结局。

这首咏叹调又丰富了我们对采琳娜人物形象的认识,在采琳娜身上体现了一种多情和机智的巧妙结合,她爱着马赛托,在经历了插曲后,她勇于重新追求爱情与幸福。莫扎特与达·蓬特赋予了采琳娜女性的柔弱,但同时也正因为她懂得机智地示弱,使得她又重新征服了马赛托。

(四)咏叹调《你将会看到》

在唐璜的舞会上他强行将采琳娜拖到自己身边,采琳娜的呼救声使她避免了再次成为唐璜的受害者。嫉妒的马赛托带着一伙人想要逮住唐璜,结果他反被唐璜打了一顿。马赛托的呻吟声吸引来了采琳娜,她安慰着他并责怪道是他的醋意才使他招来这一顿打。在接下来的咏叹调《你将会看到》中,采琳娜承诺马赛托会给他一个秘密疗法,因此这首咏叹调也被称为“药师之歌”。

这是首单二部曲式咏叹调,行板,大调,3/8拍。第一部分(1~52小节)是两个乐句的完全重复,采琳娜承诺马赛托将会给他“一副药”,歌词“它天然生长,味道也很好,你跑遍药房也没法买到”则是这首咏叹调被称为“药师之歌”的原因。第二部分(53~104小节),稍快,音乐在模仿心脏的跳动。采琳娜让马赛托抚摸她的胸口感受她的心跳,这就是她在第一部分提到的“疗法”,“镇痛剂”。但德国音乐学家赫尔曼·阿伯特觉得似乎莫扎特对其第二层意思更感兴趣,表面上采琳娜让马赛托感受她的心跳,实际上是让他抚摸她的胸,她的心不是真正的疗药,而是另有所图。

这是首非常简单的咏叹调,却也是整部剧的第二束光亮,它展示了我们已知的采琳娜的特点,独特可爱的做作,遵循内心感受,还让我们看到了她的性感与女性美。

采琳娜的两首咏叹调都极具歌唱性,不像另外两位贵族女性。例如在埃尔维拉的咏叹调《啊!谁能告诉我》中,她几乎没有唱旋律,而是唱主和弦、下属和弦等的分解和弦。因为她是一个被抛弃的无助的女性,她满腔怒火,却只能靠歇斯底里的痛斥来泄愤。降E大调的主音大三和弦她唱了8个小节,音域跨了将近两个八度,充满了悲剧性的愤怒的力量。

我们再来看看安娜的咏叹调《现在你知道是谁了》,她认出了唐璜是杀害自己父亲的凶手,在宣叙调中她向奥塔维奥讲述了那个可怕的夜晚所发生的事情。她唱着这首咏叹调要求奥塔维奥为她复仇。在咏叹调的最后部分,她回忆起父亲的伤口和鲜血,旋律一次又一次跳到D大调的属音,也是该咏叹调的最高音,高唱着复仇的要求。

从这三位女性的咏叹调来看,她们的人物性格区别立见分晓,埃尔维拉和安娜不像采琳娜是来自社会底层的喜剧角色,她们是两位贵族女性,属于正歌剧中的悲剧角色。埃尔维拉传统守旧,所有她做的事情,至少在道德上,都是正确的。她一直在讲理,一直试图说教,不论从音乐还是脚本来看,她都像雷波莱诺说的“她像印刷书一样说话”。而埃尔维拉的悲剧就在于她总是讲理,因为她向一个像唐璜这样的浪荡子,强奸犯,杀人凶手,渎神的无神论者索取爱情,这本身就是矛盾和荒谬的。这也是为什么在唐璜看来她是个可怕的令人讨厌的人。

埃尔维拉寻求爱情,安娜则是一个寻求复仇的女性。三个女性角色中,她的遭遇最令人同情,但安娜却让人喜欢不起来。复仇的火焰在她内心熊熊燃烧,她就像一把刀刃,锐利且坚硬,在她身上几乎看不到女性的柔美,只有仇恨。无疑她是爱奥塔维奥的,但不同于采琳娜和埃维拉,她的爱是站在道义制高点,毫无感性的痕迹,理性得决绝。

正是采琳娜与其他两位贵族女性巨大的性格差异,使得采琳娜更显可爱可贵。并且在其他人物的重唱或是咏叹调中充满了人物关系的不兼容性和对抗性,因此,剧中唯一的和解发生在采琳娜身上也是再自然不过,也只有她才能让观众感受到温暖与欣慰。

三、采琳娜的名字

这部歌剧中的人物角色有:骑士长(这不是个名字,而是个头衔)、唐璜、埃尔维拉、奥塔维奥、安娜、雷波莱诺、马赛托和采琳娜。剧中乔瓦尼、奥塔维奥、埃尔维拉、安娜是非常普遍的贵族阶级名字。雷波莱诺,马赛托和采琳娜是平民阶层的名字。对于一个仆人来说,雷波莱诺这个名字是非常常见的,然而马赛托和采琳娜的名字却是罕见的[6]。这不禁让人觉得如果莫扎特和达·蓬特不想突出采琳娜这个角色的话,那该给这个人物一个更普通的名字,比如像《费加罗的婚礼》中的苏珊娜。虽然都是平民角色,但采琳娜不同于苏珊娜,苏珊娜虽也活泼可爱如采琳娜,但她始终忠于她的未婚夫费加罗,她的人物形象更单纯无辜,同时也不如采琳娜的个性来得丰富。

我们将采琳娜与同剧中的安娜和埃尔维拉,以及不同剧中的苏珊娜做个对比,就能明白作曲家和脚本家给了这个人物更为少见的名字并非偶然。她的名字就暗示着这个角色并不是如此的简单和平庸,值得我们为其倾注更多的注意力。

结语

通过各方面对采琳娜这个人物角色的分析,我们就不难理解为什么采琳娜的唱段传唱度更高,也明白了为什么十九世纪众多女歌唱家更偏爱这个村姑角色。从局部来看,采琳娜的四个唱段在声乐技巧难度层面属于相对简单的,但这并不能成为我们低估这个角色重要作用的理由。歌剧是一门音乐与故事相结合的综合艺术,只有深刻理解每个人物角色的重要性,我们才能成为更专业的歌剧欣赏者和演绎者。

参考文献:

[1]Gremese Editore.Don Giovanni,Roma,1988.

[2]Giovanni Bietti,Mozart all’opera,Bari,2015.

[3]Stefan Kunze,Il teatro di Mozart,Venezia,1990.

[4]Abert Hermann,W.A.Mozart,2 voll.Leipzig,1919-21(trad.it Mozart,2 voll.Milano,1984-85).

[5]Frits Noske,Dentro l’opera,Venezia,1993.

[6]Emidio De Felice,Nomi e Cultura,Venezia,1987.