储望华钢琴曲《春江舟影》的意境美探析论文

2024-10-14 11:45:05 来源: 作者:dingchenxi

摘要:借景抒情、寓情于景是作曲家们常用的创作手法,其致力于在音乐作品中融入对景物的描绘,营造氛围、构建意境,让听众通过象征性的乐音产生听觉与视觉的联觉,获得非同寻常的审美体验。

摘要:借景抒情、寓情于景是作曲家们常用的创作手法,其致力于在音乐作品中融入对景物的描绘,营造氛围、构建意境,让听众通过象征性的乐音产生听觉与视觉的联觉,获得非同寻常的审美体验。钢琴曲《春江舟影》便是此类佳作。作曲家储望华将自己在洞庭湖游玩时所领略的美景,通过优美动人的旋律、色彩丰富的和声,以及精细设计的结构形式表现了出来。在流动的音符中,我们能感受到春风和煦,人们泛舟江上的美好,体会到中国古典美学所追求的意境美。本文将从“意境美”的理论和作曲家的创作意图入手,通过音乐本体和演奏两方面的分析探讨其意境美表现,以期启发对音乐作品意境美的理解和欣赏,并为相关理论研究和演奏实践提供借鉴。

关键词:《春江舟影》;钢琴曲;储望华;意境美

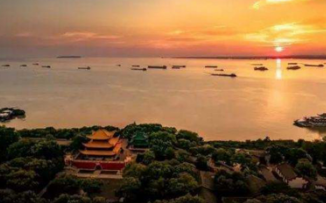

20世纪中后叶,中国音乐界进入了中西方音乐全方位碰撞交融的时期。现当代作曲家、演奏家们运用习得的西方作曲技法,改编、创作民族器乐以及具有民族特色的作品,并从中萌生新的创作理念和思路,进而引发变革,拉开了中国钢琴音乐创作新的序幕。《春江舟影》便诞生在这一背景之下。1980年,举行“上海之春”钢琴音乐比赛之际,储望华返乡,途经洞庭湖畔,被拂晓时分的景色所触动。晨光熹微,团团雾气萦绕空中,湖面上飘荡着几只帆船,依山傍水,让人宛如进入一幅意境朦胧的山水画之中。作曲家触景生情,为此充分借鉴西方印象主义音乐的创作理念和作曲技法,将其创新性地与中国音乐传统相结合,创作了钢琴独奏曲《春江舟影》。这首作品以其独特的旋律、和声以及表现手法,展现了一幅幅富有诗意的春江景象,引领听众进入一种悠远而清幽的意境之中。

一、“意境美”的理论阐释

(一)作为中国传统美学范畴

“意境”是我国传统美学中的重要范畴。强调在艺术作品中,由主观的“意”与客观的“境”两者相结合而构成的一种艺术境界,存在于歌赋、散文、小说、戏剧、音乐、绘画、书法等各个艺术领域。从音乐创作的角度来看,作曲者需要将在现实生活中所感知到的物与景,通过比拟、模仿等手段再现于作品之中,并赋予其具有指向性的审美内涵,达到物、景与音响的交融与联合。意境的创设还需要审美意象的叠加,用动态的乐音串联起朦胧缥缈的外在美景,虚实相间营造意境。这之中既包含了明确的所指,又留下了丰富多义的想象空间。因此,在音乐作品中,节奏、旋律、音响、音调等音乐要素构成了和谐统一的整体,借以美术领域的写实和写意手法,使音乐“传神”,让人“妙悟”,以此呈现意境。其意境源于创作者心灵深处与外在世界、事物接触时忽然的体悟,但绝不单是对事物客观的描绘,更赋予了其个性与灵魂。

另外,从审美活动的角度来看,意境是一种关于美的心理体验,要求欣赏者具有一定的审美情感意趣、想象力与敏锐的感受力,能够结合作品标题或相关文字解说,逐步体会作品所描绘的内容,并能与之产生共鸣,获得超越空间和时间限制的审美体验。因此,意境是抽象的,它需要依靠感知而存在。而且,并不是所有的艺术作品皆有意境,一般的审美形象或美的景物也并不等于意境。意境是意中之境,是意与境的交融。正如国学大师王国维所言:“何以谓之有意境?”曰:“写情则沁人心脾,写景则在人耳目,述事则如其口出是也。”

总体而言,“意境”与“意境美”在中国传统音乐中表现为情与景、意与境的融合。纵观中国具有意境的传统音乐作品会发现,作者常用含蓄、虚拟的手法来表现审美对象,相对于一比一原样刻画的“形似”更注重捕捉事物的神韵、保留想象空间的“神似”。他们追求一种“无中见有”“盛中见实”“声”外之“味”的审美感受,企图将自然之境与人的心境合二为一,从而产生言不尽意、蕴藉隽永的美学效果。

(二)《春江舟影》中的美学理念

从作品名称来看,“春江舟影”便极富诗意,其以岳阳洞庭湖美景为描绘对象,与宋朝文学家范仲淹的文言文散文《岳阳楼记》,以及明朝诗人王鸣雷的诗歌《春江舟泊》的内容和意境相似。通过对这两篇古文的了解可窥见作曲家的创作美学理念。《岳阳楼记》中“街远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯,朝晖夕阴,气象万千”的澎湃壮丽,与乐曲的广板部分相契合,文字中展示出的一望无际和欣欣向荣之势,通过逐渐高涨的节奏韵律和环环相扣的乐句逐步推进,展现出我国独有的山水意境。而另一首名字更为接近的《春江舟泊》,其第一句:“柳岸春寒亦泊舟,春风江上影悠悠”,便营造出惬意舒缓的氛围,精巧地展现出了“春江”和“舟泊”的幽静意境,与乐曲的主题旋律和慢板部分相契合,旋律轻盈而舒缓,让人自然而然便联想到泊舟江上的画面。乐曲每一结构部分都具有较强的文学性,诗境与乐境交织,融入了中国传统美学理念。

除此之外,该作品诞生于我国音乐届创作的转折期。20世纪80年代的中国钢琴音乐领域,出现了一批杰出的、富有创新意识的作曲家,引领了“以中为体、中西结合”的发展趋势。基于此背景,《春江夜泊》在审美上除了强调作品的中国民族风格特征外,还受到了西方印象主义音乐美学理念的启发。印象主义讲究捕捉瞬间的印象,不讲究强烈的情绪表达和明确的叙事,而是注重音乐所营造的意境和气氛,听感上往往充满神秘而朦胧的色彩,与追求意境的中国传统美学不谋而合。作曲家使用民族调式,构建出优美细腻的旋律,节奏上注重层次,丰富多变。和声手法上则参考印象主义,用五声音阶、大、小以及高叠置等和弦,制造出迷离朦胧的氛围,激发欣赏者无尽的联想。细听《春江舟泊》,便能感受到一种朦胧而含蓄的美感,幽静安逸,勾勒出一幅似梦似幻、动静相宜,充满诗意的中国水墨画。

二、从音乐本体看意境美的构建

(一)意境化标题

标题性音乐始于十六世纪的西方,并在十九世纪得到了蓬勃的发展,音乐与包括文学、美术等其他姊妹艺术相融合,是综合艺术观的体现。用文学性的标题来明确立意,不仅能提前暗示听众作品的描述对象和内容,直观地传递作曲家的原本意图和构想,还能引导听众体会音乐所创设的意境。《春江舟影》便是如此,其标题富有诗意,且意境化,其与中国古诗《春江舟泊》仅有一字之差,无论是措辞还是标题所指向的内容,都具有浓郁的中国古韵。如果听众具备一定的文学素养,便能更快地通过标题领悟到作品所营造的意境。

深入分析,标题“春江舟影”中的“春江”一词,暗示了春天江边的景色。春季,是大自然开始复苏的季节,万物重新焕发生机,草木葱茏,花香四溢。江水在春日里也显得格外清澈明净,微风吹拂,泛起细小的波纹。而“舟影”则展现了江面上行船的场景,它们在江水中徐徐摇摆,轻盈而安详,与春天的柔和光线相映,勾勒出一幅静谧而美好的画面。虽然标题只指向了景物,但中国传统的美学讲究情景交融、虚实结合和以物喻人。因此,该作品其实不单是对景物的描绘,还蕴藏了人物的内心情感,两者相辅相成、相得益彰。进一步解读,“江”可理解为作曲家用写实的手法创设的可被感知的背景环境,而“影”则是一个虚无渺茫的人物对象,如此一来,得以虚实结合、以物喻人。

总体而言,“春江舟影”一词本身就富有意境,作曲家用高超的作曲技法和敏锐的音乐感受力,将此意境融入音乐之中。与此同时,这种意境化的标题,还可给予表演者和欣赏者正确的审美引导,帮助欣赏者获得更深刻,且更符合创作原本创作意图的欣赏体验。通过音乐的旋律、节奏与和声,储望华将“春江舟影”的美景娓娓道来,带领听众沉浸其中,感受春日清风、江水微波的美好氛围。这首乐曲不仅是对自然美的赞颂,更是一种对生活美好的向往,一种对内心宁静的追求。

(二)象征性音响

《春江舟影》通过特定的节奏、织体和旋律线条来表达特定的情感、景象和意义,构成象征性音响。基于对标题的解读,以下将分析音乐本体的具体象征所指。首先,“春”是季节,其经常与“花”的意象相联系,因为春暖花开,春既是花。在《春江舟影》第二部分柔板段落中有较大篇幅对“春日繁花”的描绘,第20小节开始,三连音铺满整个左手声部,速度为bpm52,听感上相当舒缓,让人联想到花瓣一朵朵随风飞舞、飘散空中的画面。两小节后,右手奏出主旋律。

此旋律以中国民族调式写成,悠扬抒情、韵味独特,同时大量的装饰音增加了音乐的灵动性,洋溢着春日的勃勃生机。发展至29小节处,节拍改变,从六四拍到四四拍再到二四拍,织体密度也变得更大,左手出现了不少三连音节奏的柱式和弦,情绪高涨,为之后的中板段落做准备,直到第31至32小节,旋律声部从小字二组的E一直滑落到小字组的F,好似花瓣从天空坠落,飘到了地面,情绪逐渐收敛,柔板也就此结束。此段落,用音乐象征春,刻画了繁花散落,随风飘动,尽情绽放的意境。

其次,“江”是一个具象的景物,来自对洞庭湖的联想。在《春江舟影》中,江是川流不息、澎湃而有活力的,主要体现在乐曲的中板段落的第三乐句、第二乐句,即第59小节至79小节。从第59小节开始,乐曲的整体节奏加快,左手声部主要以四十六的节奏型错落有致地流动着,象征江面上浮动的波浪,一道一道,络绎不绝。力度上则变成了中强,右手旋律一小节上行,紧接后一小节下行,先扬后抑,与下方错落的江流相呼应。两小节后,力度又变回了中弱,以变化模进的手法扩充发展。第63小节变成二四拍子,音乐也稍稍缓和了下来,象征着江水暂时停止了急速的翻滚,慢慢趋于平静。很快,江水又开始快速地流动起来,第66小节,回归到四四拍子,力度变为强,左手则是快速跑动的六连音,持续推进,又出现了二四拍子,拍子不断交替,极大地丰富了音乐的动态。直到第71小节,落到了自由延长的柱式和弦上。短暂的休息之后,又是反复不断的音符流动,左手的三连音与右手的五连音相互交替,旋律上下起伏,波光粼粼的江景跃然纸上。

最后,“舟影”即舟的影,舟为实物,影则是舟的轮廓,洋溢着光影的美感,其主要体现在最后的尾声部分。小舟晃晃荡荡,缓缓向远方驶去,飘荡在江面,令人倍感惬意。音乐上,作曲家也在特意营造这种气氛。第119小节,尾声开始,用一个自由延长的降E音为意境构建作准备,继而是悠扬舒缓的右手旋律配以饱满的左手柱式和弦,三连音则营造出小舟摇晃的感觉。旋律声部相对之前更高,在中高音区中进行,音色呈现更为晶莹剔透,其长线条配适当的延音踏板,那种安心平和的意境便呼之欲出。与此同时,此部分在力度的处理上也十分讲究,短短十二小节,力度安排为PP-P-PP-PPP,其间还有小节内的渐弱处理,富有层次感。逐渐减弱的力度象征着小舟缓缓走远,最后消失在眼前。

三、从演奏中看意境美的呈现

(一)营造意境的触键和节奏处理

《春江舟影》兼具描绘性与抒情性,是一首激发人想象和情感的作品。因此,演奏时一定要到达一种观赏美景的心境,脑海浮现对景物的想象,并保持与作品内容相应的情感状态,才能准确地营造出作曲家企图构建的意境。众所周知,在钢琴演奏艺术中,触键和节奏的处理是十分体现演奏者功力的,细致而恰当地处理,亦是营造作品意境的关键所在。

触键关乎演奏者对力度的把控和音色的呈现。《春江舟影》中有相当丰富的具有指向性的音色呈现,如上文所述的“江”,涓涓细流和滚滚江水本身就有声响。因而,在触键上一定要有所讲究,在表现涓涓细流时力度一定要轻盈,手掌可稍稍舒展,稳住手腕,让指腹前端部分参与触键,手指灵活地跑动,让每个音均匀地流动起来。同时,还要强调每小节的拍点,尤其在弹奏快速的三十二分音符时,掌关节要十分灵活,使手指能在触键后快速离开琴键。相反,表现滚滚翻腾的江水则需要运用手臂和上肢参与发力,尤其是柱式和弦,所有的音一定要整齐地奏响,并用小臂带动手腕快速移动,弹奏出各种连音节奏,同时还要突出最高声部的旋律音,不同声部使用不同力度。另外,作品中存在着许多装饰音,主要起点缀的作用。因此,力度一定要弱,音量千万不可大于被装饰音,还需保证每个音都清晰可辨。如在弹奏倚音时,要用指尖快速轻轻击锤,保证颗粒感,切勿含糊,破坏意境。随后,还需立即将力量集中在主要音上,以保证听感上的主次。

节奏处理十分体现演奏者的音乐素养和感知力。在中国古典音乐的演奏中,常使用到弹性化节奏,这就要求演奏者根据作品的具体内容即兴发挥。弹性节奏在一定程度上突破了西方音乐节拍中强弱拍交替的规范,为演奏者留出了二度创作的自由空间。《春江舟影》为板式变奏体,在弹奏各板式段落的衔接处时,需要演奏者依照自己对作品内容的了解,和旋律的走向做出判断,将每个部分都过渡好,提前做渐慢或渐快处理,不能让人感觉太突兀。再如,乐曲尾声的最后十小节。从情绪内容上来看,此处是激昂后的平静。音乐上从柔板转换到原速度散板,音符时值拉长,速度也慢了下来,节奏处理上也更为自由随性。此外,演奏者一定要保持相对稳定的律动,结合作品想要表现的意境,提前设计节奏该如何处理。尽可能地通过弹性节奏处理,将各个板式段落的衔接和情感内容的转变做到天衣无缝。

(二)奏出民族乐器之韵

为了更好地呈现中国传统美学意境,作曲家通过对民族乐器音色和演奏方法的模仿,使其更具中国之韵。为此,《春江舟影》大量使用跳音、连音和琶音奏法,以及倚音等装饰音来模仿了古琴、古筝、大鼓和竹笛等民族器乐。所以,在演奏时一定也要清楚这些乐器原本的音响,并有意识地进行模拟。

首先,对古琴的模仿出现在尾声处,乐曲倒数第六小节起,有四个小节左右手声部均为三度、四度、五度音程带连线的跳音,这其实是在模仿古琴中的“泛音”。因此,在演奏时双手下键一定要整齐,触键时不需要其他修饰,也不需要踩延音踏板,呈现出干净利落的音色即可。在这六小节内,触键逐渐变轻,音量也随之递减,曲尽其妙,意境随缓缓淡去的声响飘向远方。

其次,对古筝的模仿更为普遍,作曲家使用琶音和各种连音节奏型来体现古筝的演奏效果,这对演奏者的技术要求也是很高的。如乐曲开头引子部分,从第六小节到第八小节就是由上至下的三连音、五连音的五声音调,要求连贯、均匀且快速的双手交替弹奏,以体现出古筝的刮奏演奏法。再如,尾声前的华彩段落,作曲家试图用音乐模仿流动的江水,起伏有序的音符好似一朵朵浪花飞溅,向前翻滚,十分形象生动。此外,整体旋律先扬后抑,演奏时小拇指保持足够的时值奏响主旋律,其他手指快速跑动,双手交替弹奏三十二分音符,装饰上方的八分音符旋律线条。其内声部模拟了古筝从高到低音同方向左右手交替的刮奏,即“双手刮奏”的音响效果,四个音符为一组的琶音干净利落,制造出饱满灵动的音效。此处一定要先慢练,以确保每个音的力度和速度都是均匀清晰,且富有颗粒感的,体现出刮奏的效果。

最后,对大鼓的模仿主要以左手低声部的大跳来体现。大鼓的音色低沉浑厚,多用于汉族民间歌舞艺术中。鼓手以全身之力击鼓,其势大气,同时力度上亦注重强弱变化,富有层次,为群舞造势,烘托气氛。如在乐曲中板段落的最后五小节,右手的柱式和弦与左手的八度音程以『的力度奏出,以模仿用力击打鼓面所发出的低沉音响。紧接着,左手上行从升C到升G奏出远距离的十二度大跳,随后又是升G到升C的四度跳进,营造出击打鼓面不同位置时音色区别;与此同时,右手持续一拍半后,下行五度跳进,双手在中音区奏出饱满的音响效果,营造出大鼓磅礴的气势。为此,演奏时一定要注意力度的表现,辅助上身的力量,身体稍稍前倾,下键稳定而有力,但不能按压手腕。同时,右手的附点时值一定要弹满,再配以延音踏板,呈现出丰满的音效。

结语

《春江舟影》让我们感受到了中国山水独有的意境美,在聆听作品的过程中,让人仿佛漫步在一幅幅生动的春江画卷中,感受到了洞庭湖畔的朦胧与美好。这首作品是储望华对自然景色和情感的深刻诠释,是他对生命之美的领悟和表达。通过民族调式、色彩丰富的和声和巧妙多变的节奏等扽,储望华成功地勾勒出了春江的起伏流动、阳光的明媚照耀和微风的轻拂,使得听众仿佛置身于春江之畔。这种意境美的创造不仅展现了作曲家卓越的音乐才华,更反映了他对自然之美的深刻感悟和对生命之美的独特理解。在这首富有诗意和情感表达的钢琴曲中,我们不仅感受到了音乐的魅力,更领悟到了大自然的宁静与生命的美好。作曲家用音乐语言描绘了一个栩栩如生的春江画卷,带领我们感受自然之美的无穷魅力,并唤起了对生命的热爱与敬畏。

参考文献

[1]李林著.中国传统音乐审美研究[M],2021.

[2]李想.储望华钢琴独奏《春江舟影》的民族特征与演奏技法[J].黄河之声,2023,(09):122-125.

[3]张琪.储望华《春江舟影》音乐风格及教学初探[D].西安音乐学院,2023.

[4]曹盈盈,高姝玥.储望华《春江舟影》音乐分析与演奏诠释[J].黄河之声,2022,(07):84-87.

[5]马钊.中国古诗元素钢琴作品的“技”与“境”[D].宁夏大学,2022.

[6]刘淑倩.《春江舟影》的艺术特色及演奏诠释[D].湖南师范大学,2021.

[7]李舒婷.储望华钢琴作品《春江舟影》研究[D].中北大学,2021.

[8]黄庆佳.湖湘一格,在水一方——论钢琴曲《春江舟影》的音乐创作与地域性特点[J].艺术评鉴,2018,(16):9-11.

[9]余沛祺.中国钢琴作品演奏中音乐形象的呈现——以《山丹丹花开红艳艳》《百鸟朝凤》《春江舟影》为例[J].当代音乐,2017,(14):65-66.

[10]刘楠.从《春江舟影》论储望华钢琴音乐的民族化特色[J].三门峡职业技术学院学报,2005,(04):48-50.

[11]穆宇彤,周晨.试析钢琴作品《春江舟影》中的诗情画意[J].剧影月报,2024,(01):82-84.