长沙花鼓戏的艺术特征及其传承与发展论文

2024-09-18 14:07:28 来源: 作者:dingchenxi

摘要:湖南花鼓戏有着悠久的历史底蕴,并包含宝贵的艺术文化研究价值,而长沙花鼓戏在湖南花鼓戏中最具代表性。

摘要:湖南花鼓戏有着悠久的历史底蕴,并包含宝贵的艺术文化研究价值,而长沙花鼓戏在湖南花鼓戏中最具代表性。现今,时代飞速发展,在各种信息、因素的冲击下,依赖口传身教的湖南花鼓戏已经不见其繁荣时期的模样,本文将通过对长沙花鼓戏的历史轨迹、艺术特点、现状问题、传承发展进行讲解与分析,希望能以此为长沙花鼓戏的传承与发展提供帮助,也希望大家看到后能更加重视我们国家这个宝贵的非物质文化遗产。

关键词:湖南花鼓戏;艺术价值;传承与发展;现状问题

一、长沙花鼓戏的历史轨迹

湖南花鼓戏发展至今已有两百多年的历史,大致在清代中叶也就是光绪年间开始萌芽,起初是从民间发展而来,以民间受欢迎度最高、流传最广的山歌、民歌以及地花鼓为基础,后来又由单纯的歌舞表演转变为配有故事情节的戏剧规格,并融合了部分湖南地方剧中的一些表演、唱腔与伴奏,最终构成了独具地方特色的湖南花鼓戏。

在湖南花鼓戏中,因长沙花鼓戏流传范围最广泛、发展程度最成熟、群众基础最坚实、影响力度最大、本土特色最鲜明,所以长沙花鼓戏在湖南花鼓戏中最具代表性。长沙花鼓戏这一称号在发展过程中经历了漫长的更替过程,因为在过去各地花鼓戏的叫法大相径庭,就如在宁乡叫做“打花鼓”,在浏阳叫做“花鼓灯”,在衡阳叫做“车马灯”,而在长沙县则叫做“采茶戏”,后来传入长沙市,又被称为“楚剧”,直到建国后正式定名为“长沙花鼓戏”。

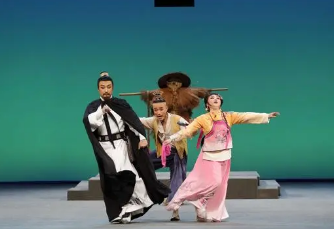

长沙花鼓戏历经两小戏、三小戏、多行当本戏三个阶段。两小戏又被叫做“对子花鼓”,是长沙花鼓戏的雏形阶段,主要指在单纯的歌舞说唱表演中加入一些简单的故事情节,且主要角色是小丑和小旦的戏。三小戏是从两小戏的基础上发展而来,主要是指剧目在保持民间歌舞基本特色的同时融入抒情色彩,主要角色以小丑、小旦和小生为主的戏,三小戏阶段可以说是花鼓戏发展历程中最具特色的阶段,因为这一阶段剧目逐渐增多,题材开始丰富,声腔和舞台音乐逐渐完善。多行当本戏是长沙花鼓戏的成熟阶段,这一阶段是在三小戏的基础上增添了老旦、老生、净等角色,逐渐发展成为多行当大戏,且剧目融入复杂的社会生活、人际矛盾,题材更为丰富多彩。

长沙花鼓戏在很长一段时间中以两小戏、三小戏为主,所以长沙花鼓戏保留了地方戏曲简明扼要、淳朴鲜活的特色,剧目没有形成地方大戏那般的固有形式,直到后来过渡到多行当本戏阶段,剧目中增加了杂乱的矛盾冲突与多彩的社会生活题材,才逐渐向地方大戏发展。

2011年5月23日,长沙花鼓戏经国*院批准,列入第三批国家级非物质文化遗产名录。这一举动除了表达长沙花鼓戏不再只是一个普通的地方戏曲剧种,其之后的发展都将被国家重点关注之外,还透露着长沙花鼓戏每况愈下的信息。如今,由于长沙花鼓戏遭受了各类娱乐方式层出叠现、互联网传媒日益壮大的冲击,出现了长沙花鼓戏剧团解体、演出场次减少、传承者青黄不接等衰败现象,而国家这一举动也是在提醒我们应该珍惜保护这一精神文化遗产。

二、长沙花鼓戏的艺术特点

长沙花鼓戏的唱腔是最能体现花鼓戏戏曲音乐特点的部分,源于民间歌舞、山歌小调,在其发展过程中还吸收了湘剧、傩戏、渔鼓道情等剧种的戏曲音乐特质,音乐风格活泼开朗,极具地方特色。在戏曲音乐中,长沙花鼓戏在戏曲音乐中归属于“曲牌联缀体”,演出时往往辅以板式变化。

长沙花鼓戏的声腔共有三类:川腔、打锣腔、小调。

川腔:川腔被长沙花鼓戏作为主要声腔,大多剧目都有所采用,也被称为“正调弦子腔”,源于四川的梁山调,其基本结构有两种形式,分别是呼应反复和起承转合,包含了两种乐句,分别是过门乐句与唱腔乐句。川腔还含有多种曲调,可分作五个曲调系统,分别是正宫调、四川调、神调、宁乡正调与老杨花柳,各系统自身富含变化,有助于塑造戏曲人物的音乐形象。在戏剧中川腔通常用于表现欢愉兴奋的音乐情绪或是诙谐幽默的故事情节,舞台形式通常为演员独唱,大筒托腔,唢呐伴奏。

打锣腔:打锣腔也可被称为正腔,在长沙花鼓戏中占有重要地位,打锣腔源于鄂东北地区的蕲水腔支系,由劳动人民下地干活时击鼓哼唱所形成的“哼调子”发展而来,是一种徵调式唱腔。打锣腔可分为两种类型,分别是锣腔正调和锣腔散曲,锣腔正调由锣腔散曲发展而来,有其固定的模式与规律,程式化程度高,更具民歌特色;锣腔散曲仍保持原有的地方民歌特色,着重于塑造戏曲音乐形象,无固定的模式与规律,程式化程度低。打锣腔通常用于表现凄苦哀怨的音乐情绪,较多出现在丧事剧情中,舞台形式一般为演员先唱,众人帮和,锣鼓、唢呐伴奏。

小调:小调是最接近民族唱法的一种唱腔,也是长沙花鼓戏最初的音乐形式,其戏曲程式化程度低,可分为民歌小调与丝弦小调,民歌小调源于当地极具特色的山歌、民歌、小调、花鼓子以及花灯的曲调,音乐欢快活泼,朴实自然;丝弦小调是从外引进的,源于明清时期的俗曲,音乐旋律优美动听,婉转细腻。

戏曲音乐想要塑造极具特色和感染力的故事情节与戏剧角色,就要着重于唱词的表达,还要注重唱词与基本功中的另外三样“做、打、舞”的融合。长沙花鼓戏为了能让观众易于领会剧情走向,剧中角色的唱词与动作基本取自人们的日常生活,特别是长沙花鼓戏以长沙官话为主要戏剧语言,这样既保证了艺术贴近现实,又彰显了花鼓戏的地域文化特性。长沙花鼓戏中的生、旦、净、丑等角色,是在“三小戏”的基础上发展而来的,并且还划分文武场,文场主要由大筒、唢呐为主要伴奏乐器,而武场主要由堂鼓、大锣、大钞、小钞、小锣为主要伴奏乐器。

三、长沙花鼓戏的现状与问题

(一)受当代生活飞速变化的影响

随着数字时代的到来,人们的生活在不断变化,首先是生活节奏在逐渐加快,人们开始追求高速度、高效率,市场上也随之涌现出许多契合快生活、快节奏的商品与事物,这也造成了人们聚焦于某一事物上的时间减少,对事物的评价越来越挑剔,难以停下来完整地欣赏一部戏曲作品。其次是随着信息流通越来越快、越来越广,各种之前没了解过的信息与事物逐渐走进人们的生活,人们的视线被各种新奇的事物所占据,不再专注于身边那些曾经热爱过的戏曲艺术。

(二)传播途径单一,传播难度大

现今大多花鼓戏剧团演出基本在剧场进行演出,这就导致剧团与观众之间的距离拉大,提高了观众观赏的难度。而线上短视频平台中也只有抖音平台能看到官方账号,且官方账号的播放量也并不乐观。首先,可能是因为视频时长短,有些片段分几次发出或是只有一小部分,无法勾起观众持续观看的欲望,也减少了观众身临其境的观感。其次,是长沙花鼓戏以长沙官话为主,由于湖南方言复杂,十里不同音,因此听不懂长沙官话的湖南观众大有人在,更不用说省外观众了,这就成了长沙花鼓戏传播的又一个难题。

(三)优秀作品部分流失,创新作品难

随着观众的欣赏水平不断变化提高、对作品的要求越来越严苛,之前的许多优秀剧目因为种种原因慢慢退出了现今观众们的视线,直至部分优秀剧目剧本遗失,后来想上演也无从下手。并且,当前长沙花鼓戏剧团中优秀的创作者数目寥落,新的戏曲剧目创作产量开始逐渐减少,所创作的新的戏曲剧目由于难以在保持戏曲自身地方特色的同时与新时代观众们的喜好结合在一起,能吸引多数观众视线、大受观众讨论的优秀戏曲剧目就更为稀少了。观众看不到自己感兴趣的戏曲剧目自然不再观看戏曲演出,渐渐地观众流失严重,剧团发展受到限制。

(四)观众流失,剧团演出锐减

当前长沙花鼓戏地方团队演出冷清,目前除了在有些地方乡镇、村寨修建新的宗族祠堂或是搭建新的村寨舞台时能一连几天看到完整的戏曲演出,或是偶尔在大型节日活动时也能看到戏曲演出外,其他时候基本不见戏曲演出的踪影,演出时台下的观众大多年纪较大,年轻一辈的观众来来去去,能留下的只有零星几个。由于花鼓戏的受众大多年纪较大,软件直播平台又发展迅速,其中就会出现许多不擅长使用电子软件的观众因为无法观看直播演出,对花鼓戏的热情慢慢消减,最终观众流失严重。在这种艰难的环境中,剧团日渐衰败,如果继续放任这种情况发展,那么可能在未来的某天会面临失传的场面。

(五)文化传承人短缺,剧团人员老龄化严重

韶光似箭,许多优秀的长沙花鼓戏传承人因为年迈或是疾病相继辞世,目前主要传承人可谓是凤毛麟角。而剧团又受到社会的发展和生活的压力,能一直坚持花鼓戏学习和演出的演员越来越少,尤其是年轻一辈的花鼓戏演员,他们因为花鼓戏舞台演出的惨淡,大多中途选择从事了其他职业,花鼓戏剧团出现青黄不接的现象。由于留在剧团中的演员大多年纪较大,新一代演员又很少能出类拔萃,许多演出的任务就压在了老一辈演员的身上,从而抑制了剧团的长期发展。

虽然,随着时代的发展以及各种因素的影响,依赖口传身教的长沙花鼓戏逐渐没落,出现许多宝贵资料与技艺丢失、戏曲传承人青黄不接、观众大量流失等堪忧的现象。但长沙花鼓戏起源于民间产生的民歌小调,贴切民众的日常生活,只要政府、民众与文化传承人对这些现象增强重视程度,积极探索一切可能改变现状的方式方法,以提高长沙花鼓戏戏曲传承人数与质量为根本;以扩大长沙花鼓戏传播面,加强长沙花鼓戏传播深度依托;在传承过程中不断创新,在创新过程中寻求传承发展,相信长沙花鼓戏这些堪忧的现象,会逐渐得到解决。

四、对长沙花鼓戏传承与发展的建议

(一)政府提高重视程度,加大扶持力度

地方政府文化主管部门肩负着对当地非物质文化遗产的保护、保存职责,因此,面对陷入困境的长沙花鼓戏,地方政府可以通过一些针对性手段帮助长沙花鼓戏进行传承与发展。

第一,地方政府可以与当地学校合作,在学校原有的课程基础上添加几节特色课程专门用于普及长沙花鼓戏的发展历程以及艺术特色。还可以让学校每学期开展一次长沙花鼓戏体验日,就是由老师带领学生前往戏剧传承中心观看长沙花鼓戏专业演员的演出,提高年轻一辈对长沙花鼓戏的了解,促进长沙花鼓戏的普及度。

第二,地方政府可以开展与长沙花鼓戏相关的节日活动。在节日活动当天安排花鼓戏剧团演员到节日场地进行展演,以此来吸引对花鼓戏感兴趣的观众。并在展演后安排演员到现场邀请各年龄段的观众上台学习一段唱词,再设置观众竞演环节,借此促进长沙花鼓戏的传播与发展。

第三,地方政府可以和长沙花鼓戏剧团合作建设花鼓戏民俗村。在民俗村中建造定期展演的戏曲舞台,制作长沙花鼓戏相关的角色手办和精美戏服售卖,开设以长沙花鼓戏为主题的民俗酒店、酒馆、电影院等,以此吸引观众的视线,推动长沙花鼓戏形成良好经济效益,扩大长沙花鼓戏传播面。

(二)扩展长沙花鼓戏传播方式,加强作品创新与传承人培养

长沙花鼓戏剧团作为陷入传承与发展困境的本身,应该为了打破困境、促使今后的传承与剧团未来的稳定

发展而努力拼搏。以下归纳了几点或许可行的建议以供长沙花鼓戏传承人参考。

第一,创作长沙花鼓戏的短视频剧目。当下,大多数年轻人很喜爱观看短视频,部分优秀的短视频作品也会引起他们的热议与分享。长沙花鼓戏剧团可以借鉴短视频平台的优秀短剧作品,创作一些长沙花鼓戏的短视频剧目在短视频平台播放,同时保证短视频剧目的日常更新速度,稳定短视频平台观众数目。

第二,将视频投放到多个平台。随着短视频的火热发展,各大短视频平台层出不穷,观众们也都各自选择自己喜爱的平台进行使用。长沙花鼓戏剧团可以将长沙花鼓戏的短视频剧目或是部分花鼓戏戏剧精彩片段通过官方账号以及花鼓戏专业演员的账号投放到几个使用率较高的短视频平台,借此吸收不同平台的长沙花鼓戏观众,扩大长沙花鼓戏的传播面。

第三,探寻遗失的优秀作品剧本进行整合、改编。如今的花鼓戏经典剧作有一些已经算是过时,因此,这些经典剧作大多无缘舞台,逐渐被人遗忘。长沙花鼓戏剧团的创编人员应该深入群众,去探寻那些曾经备受欢迎但被遗失的优秀作品剧本,将收集到的资料进行整合与改编,就如花鼓戏《梁祝》那般在戏剧原有的基础上融入一些新的元素,向新的方向寻求新的发展契机。

第四,借鉴热播影视、热议话题创作新剧。电视剧、电影、短视频之类的发展是把“双刃剑”,一方面制约了长沙花鼓戏的发展,一方面又能为长沙花鼓戏的创作提供灵感。几乎每过一段时间都会出现一些热播的影视作品以及热议的话题,长沙花鼓戏剧团的创编人员可以充分借鉴这些热播的影视作品以及热议的话题进行二次创作,将戏剧特色与新题材结合,吸引当代年轻人的关注。

第五,戏曲语言根据观众的不同进行改变。长沙花鼓戏的一大特色就是其戏曲语言以长沙当地方言为主,能听懂的观众自然觉得饶有趣味,而听不懂的观众则会感到兴味盎然。对于这一现象,长沙花鼓戏剧团可以在线上分别播放长沙方言版本的剧目与普通话版本的剧目,在线下调整剧团演出,分出长沙方言场次与普通话场次,这样两方观众都多了一种选择,问题也能得到解决。

第六,参与社区、学校活动,争取演出机会。不论是城市还是乡镇,在一些特定节日或是特殊的日子里,社区或学校总会举办一些欢庆的活动,长沙花鼓戏剧团可以多与此类活动负责人联系,争取演出机会,并借此锻炼青年传承人的舞台表现力。还可以多与歌曲创作者接触,尝试将长沙花鼓戏的特色融入歌曲中,如歌曲《囍》《精卫》《赤伶》《身骑白马》等,通过流行歌曲宣传长沙花鼓戏。

第七,长沙花鼓戏剧团之间多进行交流与切磋。先前各地长沙花鼓戏剧团的火热程度可谓是百花齐放,如今却陷入沉寂,虽然目前情况并不太好,但各剧团也不能放弃,应该寻求新的方向。各地长沙花鼓戏剧团可以经常进行交流、切磋,一方面能精益求精,另一方面又能交流各自发现的新方向,促进双方的发展。各地长沙花鼓戏剧团还可以每年共同举办一次长沙花鼓戏剧团或个人竞赛,推动各地长沙花鼓戏剧团以此吸收各剧团之间不同的经验,找寻新的良机。

第八,通过演出、宣传会、直播教学吸收新的传承人。当今市场各类艺术团体竞争日益激烈,传承人们不能守株待兔等着学员们自己慢慢找上门,而是应该主动出击。通过增加在社区或学校的演出和宣传会吸引对学习长沙花鼓戏感兴趣的观众,还可以尝试安排剧团专业演员在短视频平台进行直播教学,吸引更多其他地方也想学习长沙花鼓戏的观众,这样线上、线下共同努力,长沙花鼓戏传承人未来的数目也会有所提高。

第九,与湖南明星或艺术家合作联动。湖南有许多明星和艺术家在人们的社会生活中可谓是家喻户晓存在,长沙花鼓戏剧团可以尝试与他们取得联系,进行线上、线下合作联动。例如:邀请有戏曲功底的明星、艺术家参与长沙花鼓戏的直播与演出;还可邀请明星或艺术家成为长沙花鼓戏的形象大使,共同制作长沙花鼓戏海报与周边宣传售卖。通过明星与艺术家的传播力和影响力,提升长沙花鼓戏的知名度,促使长沙花鼓戏蓬勃发展。

如果长沙花鼓戏的传承发展只停留在自己的舒适圈,不尝试融入新的元素,那之后的传承发展将会很难有大的起色。因此,对长沙花鼓戏进行传承,发展思路不能一味地守旧,应该不断地与时俱进,从互联网中适应当下社会的发展,发掘优秀剧目创新灵感与新颖媒体传播方式,结合当地政府给予的帮扶,再尝试联系明星、艺术家扩大影响力与传播面,让民众提高对我国优秀传统文化的认同感,为振兴长沙花鼓戏寻求新的道路。

结语

通过对长沙花鼓戏的了解与分析可以看出,长沙花鼓戏历经两百多年的发展直至今日,足以体现长沙花鼓戏有其存在的意义与价值,长沙花鼓戏有艺术价值、教育价值、经济价值。

艺术价值:长沙花鼓戏的唱腔与戏剧语言与众不同,具有极高的辨识度,其剧目创作大多源于劳动人民的日常生活与劳动形式,还有一部分剧目创作源于民间流传的神话传说和志怪故事,都象征着百姓们对美好生活的想象与憧憬,这些题材也容易被观众们接受流传。由此得出,长沙花鼓戏将中国古代美学思想与观众审美心理结合在了一起,艺术价值丰富。

教育价值:长沙花鼓戏是一种融合了湖南人民想象力、创造力的特殊地域音乐文化,对长沙花鼓戏进行教育传承,也是对民族传统文化的教育传承。通过将现今教育观念融入长沙花鼓戏的教育和传承,使其在传统基础上创新,增强长沙花鼓戏的传播深度,让更多观众与戏剧演员深入了解长沙花鼓戏,这样就促进了民族传统文化发展。

经济价值:长沙花鼓戏是非物质文化遗产,有丰富的地域音乐文化特色,能丰富人们的日常生活,因此,长沙花鼓戏可以通过建设花鼓戏民俗村、制作精美花鼓戏经典角色手办与花鼓戏角色戏服售卖、开办花鼓戏主题民俗酒店、花鼓戏教育讲解小课堂等方式推动长沙花鼓戏形成经济效益。同时,还可以与湖南明星与艺术家进行联动,利用他们的影响力让更多年轻人了解长沙花鼓戏、喜爱花鼓戏,推动长沙花鼓戏传播与发展。

长沙花鼓戏有其自身的价值与意义所在,有些已经被开发,有些还在等待开发。虽然目前长沙花鼓戏处于低迷状态,但需要正视的是,长沙花鼓戏是一代又一代的戏曲传承人通过钻研、整合、创新而形成的智慧结晶,是中国宝贵的精神文化财产之一。传承发展长沙花鼓戏,就是传承发展民族传统文化,只要立足当下、拓宽视野、转变发展思路,不断进行创新发展,相信长沙花鼓戏距离重整状态、蓬勃发展一定指日可待。

参考文献

[1]刘海霞.浅谈湖南花鼓戏的传承和发展[J].艺海,2016,(06):47-49.

[2]赵维纳.湖南花鼓戏演唱艺术研究[D].沈阳师范大学,2018.

[3]李姗珊.长沙花鼓戏唱腔研究[D].长沙:湖南师范大学,2019.

[4]张宇峥.长沙花鼓戏当下的生态探析[J].戏剧之家,2021,(11):7-8.

[5]刘紫微.湖南花鼓戏艺术特色探析[J].大观(论坛),2022,(01):111-113.

[6]程海龙.长沙花鼓戏的新媒体传播策略研究——以抖音短视频平台为例[J].喜剧世界(下半月),2023,(02):17-19+40.