筝曲《姜女泪》的音乐与演奏分析论文

2024-09-18 14:02:53 来源: 作者:dingchenxi

摘要:陕西筝曲的形成受到秦腔、碗碗腔、眉户等陕西地方戏曲剧种的影响,形成了独具特色的筝曲流派,《姜女泪》由周延甲先生根据陕西戏曲迷胡(眉户)调创作而成。

摘要:陕西筝曲的形成受到秦腔、碗碗腔、眉户等陕西地方戏曲剧种的影响,形成了独具特色的筝曲流派,《姜女泪》由周延甲先生根据陕西戏曲迷胡(眉户)调创作而成,本文从筝曲背景、音乐及乐曲演奏技法等几个方面进行分析,对筝曲《姜女泪》进行深层次的、多方面的探讨。

关键词:姜女泪;创作背景;结构分析;演奏技法

历史记载中,最早出现“筝”便是在司马迁所著的《史记·李斯谏逐客书》一文中有所提到“弹筝,搏髀,而歌乎呜呜,快耳目者,真琴之声也。”①从此看出筝最早出现于秦国,故又称“筝”为“秦筝”。由于战国时期七雄争霸,导致战争不断,人口流动巨大,“秦筝”又流传到其他各地,与当地音乐相结合又形成了其他的筝派。但在文化逐渐演变的发展中陕西地区古筝文化受到阻碍,20世纪50年代,在潮州、客家、河南、山东筝派迅速发展之时,曾在陕西地区流行的筝逐渐淹没消失,传承人、筝谱均无记载,无参考资料可寻。直至1961年,周延甲先生手笔提出了“秦筝归秦”的口号,自那时起在周先生的带领下陕西的古筝艺术家做了大量的工作,经过了三十多年的努力,陕西才逐渐恢复筝奏秦声。

一、筝曲《姜女泪》的创作背景

筝曲《姜女泪》是以历史故事“孟姜女哭长城”为原型所改编,以“孟姜女”的故事为历史文化背景,加入陕西地方小调——迷胡调为旋律素材与陕西筝曲中的“苦音”相结合,将孟姜女失去丈夫的悲痛用音乐形式表现了出来。全曲以倍低音Sol摇指作为开头,将整首乐曲的音乐基调奠定于低沉哀婉的情绪中,连续的音阶下行,由慢渐快的连续摇指突出了孟姜女在悲伤之中的抽泣声,乐曲中右手多次的快速连续托劈与左手的大颤、按音等做韵手法相结合,将孟姜女失去丈夫,哭倒长城,肝肠寸断,伤心欲绝的痛苦表现的淋漓尽致。

二、筝曲《姜女泪》的音乐分析

(一)调式分析

不同于其他筝派,陕西筝曲的音乐中强调“微升fa”和“微降si”两个变音也称为“苦音”,顾名思义“苦音”表现的就是悲伤哀怨的情绪。这也正符合陕西筝曲的风格特点,委婉中多哀怨,而结合《姜女泪》的故事背景,全曲则以“悲”“苦”为主。

乐曲的引子及尾声从主音开始在主音结束,全曲以D调定弦,宫音为“re”主音为“la”,所以整首筝曲采用了中国民族五声A徵调式,音阶为“徵(la)、变宫(do)、宫(re)、商(mi)、清角(sol)、徵(la)”。“苦音”在调式中属于徵调式,所以也称为“苦音调式”。

《姜女泪》全曲进行一直保持在徵调式上,也就是“苦音调式”,但乐曲进行到快板时,出现了类似转调的感觉,但并不是转调,只是为了将音乐的旋律性增强而使用经过音,后又回到主音A徵调上,这样的调性处理让整首音乐的特征“悲”“苦”更加明显突出。

整首筝曲的旋律朗朗上口,语言、歌唱性较强,每一乐句如同说话一般,音乐中较多地使用了四度到五度的上行跳进、三度到七度的上行跳进,正符合陕西方言中的声腔走向,因地方戏曲的声腔发展也更多地来源于地方方言的声腔,而音乐中也更多运用了迷胡调中的声腔特点,这让乐曲更具声腔化。

(二)结构分析

1、整体分析

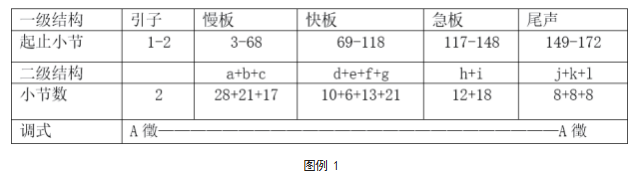

乐曲《姜女泪》是由引子、慢板、快板、急板和尾声构成。引子散板(1-2小节)、慢板(3-68小节)、快板(69-118小节)、急板(119-140小节)和尾声(141-172小节)(见图例1)。

乐曲是由陕西地方小调——迷糊调中的《长城调》改编,原本音乐结构采用的是简单的三段结构,但作者在改编的过程中为了使音乐的故事情节更加完整,加入了引子与尾声,而这样的段落改编排版,让音乐结构也更加完整也让整体的音乐更加吸引听众。

2、段落分析

引子共两小节,每小节为一句,共分为两句。第一句在倍低音sol上以一个强有力的摇指开始,后由慢渐快的连续大撮以及连续单音的二度、三度循环上行,最后在一个由弱渐强、由慢渐快的摇指中结束第一句。如同一个人在哭泣,从嚎啕大哭到抽泣再到放声大哭,第一句奠定了整曲悲伤、大起大落的感情基调。第二句,依然是以一个强有力的摇指开始,紧接着连续大撮上行,由强渐弱,由快渐慢,最后以一个弱而清晰的琵琶音结束,引子从开始的大哭到最后的平静,作者在创作上放大音区的跨度,在旋律编排上由音程到单音再到音程的变换以及左手“微升fa”“微降si”两个变音的加入,将“悲”的情绪体现到了极致,让听众从一开始就置身于音乐情绪中。

引子为散板,速度节奏比较自由,虽然篇幅简短节奏简单,但旋律起伏较大,使音乐画面极强,这就要求音乐的情绪把握上有一定的控制,要在由慢渐快,由弱到强的地方将情绪推起来,在由强渐弱的地方把情绪收回来,演奏者的情绪在这一放一收中要做到准确的把握。

接着是乐曲的第一段,也就是慢板,可以分为三个乐段,从整体看慢板分为八个乐句,乐句长短不一,为非方整性段。

慢板的第一阶段共四句,前两句可以分为五小节加一个两小节的过门,每一句共七个小节。前两句的节奏时而紧密时而舒缓,像是孟姜女在诉说自己悲惨的身世,整体弹奏在中高音区,将孟姜女内心的哀怨以第一人称的方式诉说出来,所以每一句的连贯性要强,这也与陕西筝曲音韵多数与声腔体有关,而整体看来前两句的重点还是在左手的做韵,在这两句中多次出现小三度、小二度的上下滑音,而陕西筝曲中对滑音的特殊处理就是将滑音带颤,表现的是戏曲中的哭腔,而连续的小三度、小二度滑音带颤,描绘的就是孟姜女带哭腔的诉说,将自己的悲伤、难过一倾而出。

后两句则是以前两句为基础进行变化。与前两句相比,后两句旋律的节奏型更为密集,重复出现十六分音符的节奏型让诉说变得急促起来,而速度也从前面的慢慢诉说到27小节的逐渐变快,明显地感受到音乐中主人公的情绪变得激动起来。从25小节开始,旋律逐渐变得有颗粒性,十六分音符节奏型连续重复出现,力度从弱到强让听众感受到音乐情绪有层次的变化,孟姜女的诉说的情绪也从平静到激动。作为慢板的第一阶段,整个音乐情绪起伏还是较小,一开始就是以第一人称的角度缓缓地讲述孟姜女的悲惨,以哭诉的方式将情绪逐步推进。因为音乐以简单诉说的形式发展,所以第一段更重要的是左手对陕西筝曲韵味的把握,对左手小三度、小二度的上下滑音、“微升fa”“微降si”两个变音准确性的要求较严。

慢板的第二阶段共有三句,每句七小节,结构对仗工整,节奏密集紧凑,旋律的颗粒性变强,音区跨度变大,速度比第一阶段有一定的提速,情绪也逐渐变得激动。第一句一开始就是连续的小三度按音且力度强,接着强有力的连续大撮将悲伤的情绪向前推进,紧接着右手连续快速托劈加连续的大撮,将抽泣声由弱变强的状态表现出来。

第二句、第三句连续快速大量的十六分音符将悲伤之情如阶梯般一步一步推上去,右手连续快四点、连续托劈都由弱渐强,将哭声由饮泣吞声逐渐到如泣如诉的变化表现了出来,而左手的小三度按音加大颤,给前面的忧伤又增加一层哀怨的情绪,将整个第一段慢板的情绪推到了高潮。

第一乐段的第三阶段,从51小节开始仅有一句,共十七小节,而这一句节奏简单,为八分音符为主,但速度比原本快一倍,情绪也从忧伤、哀怨一点一点转化为悲痛。前11小节连接第二层次,由连续托劈音阶下行,力度渐强将哭声的情绪一层一层地推进。62-67这六小节由一个强有力的上行刮奏接连续上行的大撮,速度与快板速度相近,起到一个承上启下的作用,既托住了前面部分的情绪与速度,又将情绪用连续的快速大撮继续推进,承接乐曲的快板。

第二部分开始进入快板,整乐段分为结构不规整的四个乐句。快板的第一句,在音区上有一个较大的跨度,将哭声从如泣如诉转变到了声泪俱下。节奏型从单一节奏型重复进行变为复杂节奏型交替出现,进行不断变化,两次切分节奏后是连续快速的十六分音符,快速的节奏将情绪中的悲痛酣畅淋漓哭诉出来,中间小三度的按滑音及“微升fa”“微降si”的加入让这种悲痛的情绪直达内心,是一种歇斯底里的哭诉。

第二句由一个上行中指刮奏连接,节奏简单,但每一个音都坚定有力的。第三句节奏密集和第二句形成一快一慢的强烈对比,将悲痛的情绪更加强烈地爆发出来,在第三句中用连续的大关节托劈这一技法来表现哭声,而左手的按音和颤音给哭声加上悲惨的情绪,这两句的难度也要求左右手的配合要更加细腻。

最后一句,由四小节的短过门接入,后面的整句节奏简单,旋律重复性强,右手连续的大撮、双托、双劈,让音乐情绪达到高潮,快速强而有力的旋律进行也显示了陕西人的豪迈以及生性中所带有的那种浓烈而饱满的情绪。在连续的快速撮弦及双托的同时,要准确掌握左手小三度、小二度的连续上滑,在重复性旋律时,左手的大颤极其重要,短促有力的大颤,将整个音乐悲痛的情绪表现得更加强烈。

紧接着进入乐曲的高潮部分,也是乐曲的急板。从118小节开始,前12小节的力度速度都达到了全曲的最高点,整首乐曲悲痛、怨恨的情绪彻底地宣泄出来,这段主要以扫摇为主,改变旋律线条,从单旋律线条变为类似和声的多旋律线条,使音响效果更加立体,增强了听众在听觉上的冲击力,更体现了孟姜女肝肠寸断的情绪,将那种痛心入骨、痛心疾首的音乐情绪爆发出来,这也要求右手的扫摇要极具爆发力,每一下扫和摇都强而有力。后18小节在前面的基础上,将右手弹奏技巧变为撮弦为主,旋律线条又改变为单旋律,虽然在听觉上简化了,但情绪、力度以及速度并无变化,这就需要演奏者有着极扎实的基本功,再加上左手连续按音及大颤,使陕西戏曲中的声腔更为突出,使音乐在演奏的过程中也极具演唱性。这就要求左手在快速演奏的过程中,对音韵的控制有更加细腻地处理。

尾声共有三个乐句,结构方正,每句八个小节。第一句速度保持急板的速度,旋律以两小节为一乐汇重复出现,每一乐汇都是由大撮、单音及短促的花指组成,左手的“微升fa”“微降si”则加入颤音,继续将前部分的音乐情绪保持。第二句的前四小节以同一音型上行跳进,后四小节连续的上行大撮,整句由弱渐强,为全曲的感情爆发做好铺垫。

第三句力度更强并加入左手弹奏,前两小节依旧保持快速,且力度较强的状态,后面六小节虽然开始渐慢,节奏稍自由,但力度依旧保持在较强的状态,情绪持续宣泄。

165-172小节右手是每小节两拍的长摇,左手是低音区和弦接一上一下的刮奏,旋律线条从短促变长,音乐从哭诉变为呐喊,将孟姜女失去丈夫后,肝肠寸断的痛,撕心裂肺、大放悲声式的呐喊爆发了出来,170小节的左手刮奏将这种情绪由弱渐强地推到了全曲的最高潮,最后172小节的和弦强而有力,将那种哭了三天三夜,精疲力竭的情绪全部迸发出来,全曲结束。

三、乐曲演奏重点技法分析

一首乐曲在演奏过程中想要将作品充分完整地表现出来,一定要有扎实的基本功。具有扎实的基本功才能将音乐中所需要的力度、速度及音色准确地表现出来。同时也要结合情绪与肢体语言将音乐中的感情进行细腻的控制并充分地表现出来。

(一)右手演奏技法

在陕西筝曲的右手技法中对大指的运用是非常多的,如大撮、大指托劈或大关节托劈等指法都离不开大指,而在《姜女泪》中较多使用的技法有夹弹法、大撮、大关节托劈,及撮摇等技法,下面将对这几种指法进行简单的分析。

1、夹弹法

夹弹法多用于传统筝曲的演奏。夹弹法有很强的爆发力,一般来表现北方人直爽、洒脱的性格特征。夹弹法是由中指或大指贴弦弹奏,需要手指贴在琴弦上用手指的根关节进行发力弹奏,弹完手指直接打在下一根琴弦上面,需要注意的是大指或中指小关节要绷直。在初次练习夹弹时,中指与大指要用佩戴义甲的前三分之一处贴住琴弦准备好,将手部力量集中到指尖再进行弹奏,在慢速的弹奏中寻找有爆发力的弹奏感觉。在《姜女泪》中运用夹弹法首先要表现陕西方言中说话的音调,来表现陕西筝曲中强调的“声腔化”。

2、大撮

在陕西筝曲中多用具有爆发力的大撮来表现陕西人直爽的性格特征,在《姜女泪》中,大撮根据音乐情绪分为两种,一种是具有流畅性的,如慢板中第一句的四个小节,因为音乐情绪的需要,需要大撮与其他指法紧密连接,这就需要演奏者在弹奏时中指与大指指尖对琴弦的控制,让音乐的流畅性增强。一种是具有颗粒性的,如第一段的结尾的四个小节连续性大撮,这里要求弹奏的准确性、音色的把握以及弹奏时的爆发力,而具有颗粒感的大撮在乐曲中是快速连续出现的,则要演奏者在弹奏时注意快速触弦以及触弦后的放松,这在练习时需要锻炼手指快速弹奏的控制力,需要演奏者数以累月的练习才能达到。

3、摇指

摇指是大指进行快速连续的托劈来达到音色连贯的一种古筝演奏技法,在筝曲《姜女泪》的演奏中,多用的摇指为大关节托劈摇及撮摇两种技法。

陕西筝曲的托劈摇是结合了河南筝曲的托劈摇演奏技法——快速地先托后劈。在乐曲中为描写孟姜女的哭,多次连续运用,托劈摇与基础摇指不同的是托劈摇的旋律颗粒感更强一点。大关节托劈摇是以大拇指的大关节为发力点,带动整个大指连续快速的托劈,特点则是音头重、快速、连贯性强。练习时在同一琴弦上,以一托一劈为一组,每拍两组,跟随节拍器以50的速度开始,每次增加5个速度,逐渐递增直至每一拍的四个音在听觉上从点变为线。这一技巧需要演奏者在练习时进行长时间的慢练并且每次要快速地发力,但快速发力的托劈会导致大指抽筋的现象,在练习的同时要让手指进行休息。

将夹弹法与托劈摇结合形成了筝曲《姜女泪》中使用较多的撮摇指法,先夹弹后快速地接托劈摇,因为夹弹时大指的运动就是托劈中的托,在托后迅速地接入劈就非常的连贯,而这种技法的听觉效果则像陕西的秦腔,每一句都极强并有爆发力,后面的摇则像声腔中的托音在延长,旋律也更具颗粒性,让听众有一种跌宕起伏的感觉。

4、双托

双托如字面意思,是指大指快速连续弹奏两根琴弦,但在听觉上给人同时弹奏、有和弦的音效效果。在双托弹奏时,左手在第二个音上做滑音,一般为二度和小三度的滑音,在乐曲中多出现在慢板,将音乐的哀怨情绪表现出来。

(二)左手“做韵”技法

相比于现代筝曲而言,传统筝曲中的左手是通过不同的做韵技巧来给乐曲增添韵味。根据不同的筝派特点,左手的技巧也各具特色。但它们都是以“按”“颤”“揉”“滑”四种基础技巧发展而来的。因为陕西筝曲中融合了大量的地方戏曲与地方方言,所以要通过左手的做韵技巧弥补陕西筝曲中声韵。在筝曲《姜女泪》中最具代表三种按弦技巧为按、颤、滑。

1、按音

在陕西筝曲中独特的便是两个变音“微升fa”“微降si”。而这两个音在古筝基本的五声音阶上是没有的,这便需要我们先通过按“mi”“la”得到的“fa”“si”,再通过左手按音的调整得到“微升fa”“微降si”两个变音。“微升fa”“微降si”是处于苦音音阶之中,但按照律学规律这两个音是不存在的,“微升fa”处于“fa”和“升fa”之间,“微降si”处于“si”和“降si”之间,这就要演奏者对音准的把握,在这个二度按音的处理上要极其细腻,也正是因为这两个按音,才将陕西筝曲中的“悲”表现得极致入味。

左手大指按音在陕西乐曲中极其常见,也是传统筝曲中按音的独特之处,如果在记谱中出现了在滑音的上方标注“大”,则用左手大指按弦。因为陕西筝曲中的两个变音出现频率较高,为了音乐旋律的顺利进行,就需要左手大指按音。在筝曲《姜女泪》中这种指法用于快板和急板,在快板中因为旋律速度进行较快,两个变音交替出现,为保证旋律的连贯性,“la”到“微降si”用左手的中指、食指、无名指按弦,“mi”到“fa”或“sol”用左手大指按弦。在急板中,因为两个变音的出现跨越八度,也要使用大指按弦的技巧,以保证音乐的完整性。

2、颤音

颤音是左手作韵中较为重要的技法。它通过快速而细腻的上下按弦,在不改变音高的基础上赋予音乐以表情色彩。根据颤音力度的轻、重来分类,有重颤、轻颤之分。

重颤的力度如名称一样要重,也称为大颤。通过手腕力量带动手指关节颤动琴弦,音的幅度在大二度与小三度之间,一般在表现情绪激动时使用。在筝曲《姜女泪》中大颤主要使用于大撮双托等快速连续出现技法相结合,在快速弹奏的同时,又将大颤技巧加入其中,表现孟姜女在哭诉时情绪激动,不能自已的音乐感觉。

轻颤只需微微颤动左手边的琴弦,不需要像大颤一样用手腕发力,不改变音高,仅用指尖发力带动琴弦颤动即可。但轻颤的频率要比普通颤音的频率要快,一般使用于句末,情绪较平静时,将音拉长为平淡乐句增添一丝悠远韵味。在筝曲《姜女泪》中主要用于慢板,与“微升fa”“微降si”相结合,在右手缓缓诉说悲伤时左手加上微颤,让音乐听觉上感受到那种侵入肝脾的痛与悲。

3、滑音

滑音是左手技巧上最重要的做韵技巧,可分为上滑音、下滑音和回滑音。上滑音是从低音到高音滑,下滑音是从高音到低音滑,两个滑音都是在二度或三度之间进行。回滑音就是上滑音和下滑音的结合。在筝曲《姜女泪》中连续上滑多为音乐情绪激动时,主要在快板和急板中多次地使用三度滑音,表现哭诉激动时的抽泣哽咽。而二度的连续上下滑音多用于慢板,一般不加颤音,而二度的上下滑音将慢板的抒情性突出,将陕西人豪迈中的细腻表现了出来。

结语

筝曲《姜女泪》作为“秦筝归秦”理论下的代表性筝曲,需要从事古筝艺术研究的专业人员,在提高演奏的同时也要注重乐曲的理论知识的研究。笔者多次对《姜女泪》相关作品及研究类文章进行查阅与分析,在论文的撰写过程中也为笔者自身的演奏提供一定的理论支撑,在对作品有较为全面认知的情况下,笔者会将所得的理论知识与实际演奏技巧相结合,将其更好地运用到今后的演奏之中,帮助笔者更好地诠释作品。

注释:

①出自《史记》卷八十七李斯列传第二十七之《谏逐客书》,原文“夫击翁扣缶,弹筝搏髀,而歌呼呜呜快耳目者,真秦声也”。

参考文献

[1]徐冰婕.浅谈陕西筝派乐曲中的戏曲元素[J].戏剧之家,2021,(14):30-31.

[2]杨皓媛.陕西筝曲《姜女泪》艺术特色与演奏技法研究[D].南京艺术学院,2021.

[3]胡婷婷.凄切委婉,述情言心—筝曲《姜女泪》的演奏教学与审美表达[J].戏剧之家,2020,(21):47-48+100.

[4]王肖肖.古筝“苦音”的艺术分析[J].艺术评鉴,2018,(11):59-60+63.

[5]芦阳.传统筝派作韵技法研究[J].艺术教育,2015,(12):176.

[6]陈璐.陕西关中方言对陕西眉户筝曲的隐性影响[D].中央音乐学院,2012.

[7]唐倩.浅谈秦筝的源起[J].黄河之声,2020,(16):20-21.