调性布局之发散关系研究——以斯美塔那弦乐四重奏《我的一生》为例论文

2024-09-14 15:54:23 来源: 作者:liziwei

摘要:室内乐作为一种小型器乐合奏形式,很少进入标题音乐的领域。而弦乐四重奏是最重要和最具代表性的重奏形式,捷克作曲家斯美塔那却别出心裁,用弦乐四重奏的形式来表达自己的生活经历。本文从套曲整体的调性布局与乐章内的调关系安排中,层层递进,深入探究在标题《我的一生》的框架下,作曲家在调性布局上有何精妙构思,从中体现出对于一生的回顾脉络。另一方面探究在这种布局之下,存在着怎样的逻辑关系,体现出作为一部回顾一生的自传性作品的独特性。

摘要:室内乐作为一种小型器乐合奏形式,很少进入标题音乐的领域。而弦乐四重奏是最重要和最具代表性的重奏形式,捷克作曲家斯美塔那却别出心裁,用弦乐四重奏的形式来表达自己的生活经历。本文从套曲整体的调性布局与乐章内的调关系安排中,层层递进,深入探究在标题《我的一生》的框架下,作曲家在调性布局上有何精妙构思,从中体现出对于一生的回顾脉络。另一方面探究在这种布局之下,存在着怎样的逻辑关系,体现出作为一部回顾一生的自传性作品的独特性。

关键词:我的一生;调性布局;发散关系

e小调第一弦乐四重奏完成于1876年12月29日,作曲家此时已经完全丧失了听觉,这对于一个从事音乐行业的人来说,意味着什么不言而喻。斯美塔那曾在一封信中详细地阐述了创作这部弦乐四重奏时的构思:“为了表示自己能掌握这种形式,我不想写那种从童年时代就学习过的一般形式的四重奏。对于我来说,每一首作品的形式都和他的题材内容相关联,因此这部四重奏本身就决定了自己的形式。我想在这样一首四重奏中描写出我的生活历程。”①可见在这部作品中,他用音乐来描写自己的生活,创作形式和特点也会不同于以往的四重奏题材。

一、套曲结构与调性布局设计

在调性音乐写作时期,调性既是组织音高的主要逻辑手段,同时也是控制音乐发展的内在引力。19世纪浪漫主义时期以来,越来越多的作曲家都在不断尝试运用各种方式将这种建立在统一秩序下的音乐作品表现更加丰富的情感,包含更多个性的内容。因此,更多调性转变、调性扩展的手法层出不穷,半音化的程度也愈加深入,而调性陈述方式作为承载调性的外在基本表现方式,也可归纳出多种类型。斯美塔那曾在很多场合讲过这首作品时说,其创作目的是用音乐来描述自己的一生,抒发自己的情感,因此称为“我的一生”。

(一)各乐章曲式结构

套曲共分为四个乐章,第一、四乐章采用了奏鸣曲式,第二、三乐章同时采用复三部曲式,在结构上,第一乐章为倒装再现奏鸣曲式;第二乐章首先写作为波尔卡舞曲,速度情绪为有节制的快板,根据人生脉络去回忆自己的青年时光,那曾经是充满激情的舞曲写作阶段;第三乐章则变成了广板乐章,复三部曲式,小节数骤减,悲情的情绪渐起;第四乐章为标准的奏鸣曲式,结构清晰明确。

(二)各乐章中心调性的相互关系

首乐章与末乐章为同主音大小调关系,两个乐章所呈现的E调,为这部套曲的中心调。首乐章是从e小调开始的,通过第二、三乐章对不同的人生阶段阐释,进行到末乐章,转到了同主音大调E大调,调性上首尾呼应,同时由小调变为大调,色彩上虽然变得明亮,但是在乐章内部的调性走向上,更多的是去向了下属方向,与首乐章中向属方向和下属方向的频繁游移形成对比。

第二乐章的中心调性F大调与首尾乐章的中心调性为二度关系调,F大调为e小调的♭Ⅱ级调,代替了Ⅱ级,走向了下属方向。首乐章与第二乐章之间中心调性相差半音的调性变化,使音乐的情绪进一步推进,这一乐章所描绘的是作曲家的青年时期,以及他对自己音乐生涯的理想和追求。

第二乐章F大调与第三乐章♭A大调互为半音中音关系,半音中音关系是指两个和弦或两个调如果具有同样的性质(大调和小调),并且它们的根音相距大三度或小三度,它们即半音中音关系。在浪漫派时期为了追求和声色彩的多样性,常采用半音中音关系调的转移,而中音理论体系是植根于里曼功能体系基础之上的,在和声技法高度发展的19世纪末20世纪初,中音理论也被大量地运用到实际创作中。许多看起来纷繁复杂的和弦序进,调性转换其实都与中音理论有着千丝万缕的联系。此处,两个乐章互相之间的关系为小三度,与平行调关系等距离,但是两者都为大调,与半音中音关系调相吻合,音乐色彩与关系大小调相比,变化会更加的鲜明。同时第三乐章中心调性♭A大调是第二乐章中心调性F大调的♭Ⅲ级调。

第三乐章与末乐章的中心调性虽然是互为四度关系,调号相差8个,关系甚远。同时♭A大调则是首乐章e小调的♭Ⅳ级调,同时也是末乐章E大调的♭Ⅳ级调。如果从近现代和声功能角度观察,假设将♭A大调看作♯G大调,此时与末乐章的中心调性E大调则互为三度关系。而E大调的三级音刚好为♯G,♯G的等音为♭A,♯G大调与♭A大调互为等音调性,因此从这个角度观察,他们的关系并没有那么遥远。这种有形或无形的三度关系,这也是浪漫派所青睐的调关系。“三度进行作为一种色彩性的和声进行较多运用来表现单纯的、安静的等音乐形象。”

通过以上分析可以看出,在整体结构布局以及调性布局上,作曲家别出心裁。首乐章和末乐章为奏鸣曲式,第二、三乐章为复三部曲式,呈拱形结构,与标题我的一生相呼应,反观自己的一生。从调性布局来看,在各乐章中心调性的主音度数上呈二度、三度、四度的关系,第二乐章为首乐章的♭Ⅱ级调,第三乐章为第二乐章的♭Ⅲ级调,第三乐章为末乐章的♭Ⅳ级调,整体调性布局,构思巧妙。

二、首乐章调关系布局分析

斯美塔那认为每一首作品的形式都和它的题材内容相关联,因此这部四重奏本身就决定了自己的形式,通过此作品描写出自己的生活历程。套曲的调性布局设计,作品的构思与他想表达的人生阶段息息相关,通过分析整体与部分调性布局的构思,更深入地了解此作品与作者的人生经历。因此,作为首乐章,是整套作品的起点,很有可能会是对于我的一生总结的起点,有可能会为后面乐章的调性做出预示,通过分析第一乐章,观察其中特性。

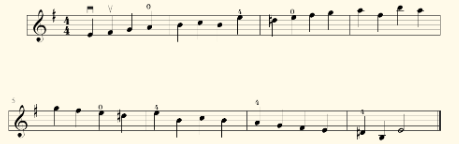

第一乐章的中心调性建立在e小调上,在呈示部的主部里面,调性分别走向了c小调与C大调,e小调与c小调的调关系并不近,c小调是e小调下属方向调,两个调相差4个调号。在主部中初次转调就走向下属方向调性的分布方式,与古典主义时期的典型特征相左。从e小调走向c小调过程中低声部的持续音,贯穿开始这两个调性的始终。连接部由E大调进入,E大调既是中心调性的同主音大调,又是属方向调。虽然主部上的调性布局相对特殊,但连接部还是完成了向属方向调转接的功能,为后续副部的属方向转调做准备。副部以G大调进入,走向b小调。在副部中,继续向下属方向转调,进入到了简短几个小节的F大调与a小调。对于整个作品而言,第一乐章呈示部中,下属方向色彩化的插入是他的特性。进入结束部时的G大调是中心调性的属方向调与平行调,但也运用了半音中音关系的降E调做了一个穿插,体现出了浪漫派时期的特征。

展开部从结束部调性开始导入,从主调性出发,音乐材料也是由主部主题进入,调性与主题材料同时作为展开部发展材料进入。主部主题展开进行后,又进行到了属方向,并没有像传统奏鸣曲那样导向下属方向。呈示部中已经多次去向了下属方向,因此此处先到属方向,增加听觉上的丰富性,随后再进行到下属方向。展开部Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ阶段中多次出现F调,F大调、f小调、♯f小调,从近现代和声功能网角度看,f小调与♯f小调是F大调的两个同名调,因此可以看作一个调,即F大调,而第二乐章中的中心调性恰好为F大调,建立起了两个乐章之间的联系。

除F大调外,另一个出现的调则是♭A调,♭a小调的关系大调为♭C大调,因此与主部的C调存在联系,呈示部中C调的出现顺序为c小调、C大调,与展开部中♭A调的出现顺序♭a小调、♭A大调遥相呼应对应,它们互为半音中音调关系。至此,展开部的调性框架已经清晰,由主调e小调进入,中间变化发展的调性可以归为三种,b调、F调与♭A调。下属方向上主要以F调和♭A调为主,而展开部的调性布局,在呈示部中已经预示了,副部上的运行刚好为b—F—a,因此在首乐章单乐章内部,也能看到调性上的控制力,呈示部作为矛盾的起点,在主题、调性上都起到了非常重要的作用。

再现部由E大调起始,且为末乐章的中心调性,和首乐章的e小调互为同主音大小调,首尾呼应。再现时的副部转调依旧频繁,而转调方向与呈示部中副部相呼应,再现的主部也有简短的几小节进入f小调,呼应了展开部中主要的F调。在曲式结构上,首乐章采用了倒装再现的奏鸣曲式,副部先与主部再现,这种倒置再现,具有镜像特征,拱形结构,更加深刻地表达了作曲家在反观“我的一生”,从一生走过来,再回看我的一生。

三、调性布局的发散性研究

通过上述分析发现,作曲家在布局的设计上时刻保持着精妙的构思,乐章内部之间的调关系呼应,其首乐章内部的调性布局,就是第一至第四乐章的浓缩版,从e小调开始,副部中的F大调—a小调—e小调作为后面中心调性的第一次出现与预示,展开部的结尾与再现部的开始,完整地呈现出后面三个乐章的中心调性,F大调—♭A大调—E大调。对于一生的回忆,也跟随调性发散延伸到后续的三个乐章,使得后面三个乐章成为首乐章内部的放大版。如同对人生的回顾一样,在脑海庞大的记忆中,找寻记忆深刻的人生阶段。因此,我们在以下的研究中继续探寻首乐章是如何完成这种发散性,并通过调性布局使得整个作品具有一定的连贯性和统一性。

(一)首乐章的核心地位

首乐章作为整套曲调性布局的浓缩版,有着非常核心的地位。从上文分析中可以看出,展开部中的调性布局,已经预示了后续其他乐章的中心调性,以及其他调性进行,而展开部的调性布局整体呈T—D—S—T的走向。首乐章的曲式结构为倒装再现奏鸣曲式,整体呈拱形结构。同时再现部的调性和呈示部相反,呈示部中e小调进行到下属方向后进入E大调。而再现部则是从E大调再现,走向属方向后回归e小调,这是第二次出现拱形结构。这种拱形结构的多次运用展现了首乐章在结构以及调性上的核心地位,整首套曲中,第一、四乐章采用了奏鸣曲式,第二、三乐章同时采用复三部曲式,是对于首乐章在结构上的核心地位。套曲各乐章的调性布局为e小调—F大调—♭A大调—E大调,e小调为整首套曲的中心调性,经过下属方向F大调与♭A大调,回归到同主音大调E大调,同样构成了一个拱形结构,这是首乐章在调性上核心地位的体现。

(二)首乐章调性向第二、三乐章的发散

向第二乐章中心调性发散,第一次出现在首乐章呈示部中的副部,从b小调转向了下属方向上的F大调,并且出现了一个完满的终止式,TSⅥ—DDⅦ7—K64—D7—T,在增强了F大调的稳定性后马上转调离开。展开部中的调性变化,是第二次出现,这也是最能体现其发散关系的段落,其中展开部Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ阶段基本是围绕F调来进行发展的,F大调是f小调与♯f小调的同名调,♭A大调与♭a小调为同主音大小调,♭A大调与F大调互为小三度关系,有着关系大小调的意味,但它们互为半音中音关系。再现部中主部再现时,出现了6个小节向f小调的离调,这也是不常见的,以上两者共同预示了第二乐章的调性F大调,为他的出现做好了充分的铺垫,也体现出首乐章调性布局向二乐章的发散特性。

除中心调性的发散性外,在调性布局走向上同样存在发散性。在第一乐章展开部3个阶段的调性进行中出现了♭b小调,是展开部中对各乐章中心调性的总结之外的。而♭b小调的出现并不是凭空产生的,由此发散到第二乐章中,造成了第二乐章起始调性的不同之处。虽然第二乐章主调为F大调,但开始于♭B大调,♭b小调的同主音大调,主调F大调的下属方向调。从♭B大调开始,然后通过一个序奏转到F大调,这种布局的独特之处在于,下属调开始可以在一开始就建立起一种紧张的氛围,与之后主调的稳定和谐形成鲜明的对比,从而使得主调的出现更加引人注目,更具有感染力。这种由♭B大调—F大调的变格进行也是不常见的,下属调开始也可以让乐曲在起始时就展现出一种独特的色彩和个性,为后续发展奠定基础。第一乐章呈示部的主部中,不常见的向下属方向c小调与C大调的转调。

第三乐章的中心调性♭A大调,在第一乐章展开部时以♭a小调与♭A大调这两种形式出现,♭a小调与♭A大调出现的小节数都非常简短,也是由此发散出第三乐章的中心调性。首乐章不仅将第三乐章的中心调性♭A大调发散出去,它的属方向♭E大调同样也出现了,首乐章的中心调性e小调以及再现时的E大调,本身就是同名调的关系,直接出现的♭E大调位于呈示部的结束部,与G大调以模进的形式交替出现。♭E大调是♭A大调的属方向调,♭E大调又与首乐章e小调,末乐章E大调有着同名调的关系,在二、三乐章中都包含了对E调的回顾,因此突显了这个调性在整个作品中的重要地位。

首乐章展开部中♭A大调与F大调的联系十分紧密,两者互为半音中音关系调,对应了第二乐章主调F大调与第三乐章♭A大调。首乐章的展开部作为发散调性的起始,其中出现的调性将二、三、四乐章的中心调性全部包含在内,同时第二乐章起始时不常见的变格进行同样出现,以同主音小调的形式进行预示。

(三)首乐章调性向末乐章的发散

首乐章为倒装再现奏鸣曲式,副部再现时并没有回到主调e小调,而是它的同主音大调E大调,通过这种首尾呼应的章节内调性布局,发散到整个套曲的首末乐章上,呈示部与再现部的e小调、E大调,对应首乐章的中心调性e小调,与末乐章的E大调,这种调性布局的发散性在整首套曲中体现得淋漓尽致。末乐章展开部的调性向下属方向越来越远地进行,通过分析我们不难看出,其展开部的所有调性均来自首乐章之中,首乐章的调性发散到末乐章,经过重新排列以及运用同名调的变化,构成阶梯下行的走向。首乐章呈示部中出现的全部调性均发散到末乐章展开部中,出现变化的是用g小调代替了首乐章中的G大调,末乐章的♯f小调从首乐章中展开部与再现部而来。

首乐章e小调,末乐章E大调,从小调变为大调,似乎也是作曲家内心世界所发生的变化,回望一生中找到了自己的价值与对人生的思考。第四乐章是一个全面的回顾,乐章汇集了前三个乐章的主题和元素,并以激情和乐观的方式表达了斯美塔那对于人生的认识和理解。乐章结尾回到了第一乐章的主题,给整个作品一个完整的结尾。E调,作为贯穿整首作品的调性,其重要程度不言而喻,就像在音乐中所写的e3这个音,刺耳尖锐,就像他的耳朵所听到的耳鸣声。首乐章呈示部中调性关系的丰富与变化多,在末乐章就不复存在了,末乐章中运用了最常见的向属方向转调,曲式结构上也更加传统,段落分明。

(四)第二乐章调性向第三乐章的发散

第二乐章与第三乐章的中心调性,两者互为半音中音关系。第三乐章不仅作为首乐章调关系的发散延伸,在第二乐章中同样可以看到向三乐章的发散性。第二乐章中B段常出现的D大调与♭D大调,与第三乐章的中心调性互为五度关系,D大调出现在第三乐章B段中,此处应该是转入♭A大调的下属方向调♭D大调,但是斯美塔那运用D大调代替了♭D大调,使得继续走向属方向,是整个乐章的调性都保持在属方向上。这种调性关系的安排是从第二乐章中发散而来,D大调与♭D大调预示了后续的调性进行。第三乐章中出现的f小调是♭A大调的平行调,运用同主音大小调的转换,与具有小三度关系的第二乐章中心调性产生了近关系。

第二乐章中段调性开始为♭D大调—♭A大调,发散到第三乐章时,升高了半音变为D大调—A大调,同样作为中段的起始调性。随后第二乐章进行到♯f小调—E大调,发散到后乐章时降低了半音并互换进行方向,变为♭E大调—f小调。这样细微的设计使得两个乐章在中段上的调性变化上更为统一,但又不缺乏色彩上的变化。

(五)第三乐章调性向两端乐章的发散

结合以上分析,可以发现第三乐章的调性布局,起着承上启下的作用。上接首乐章与第二乐章的调性,下承末乐章调性。第三乐章的中心调性,由第二乐章中段发散而来。第三乐章中,占比例最大的除了中心调性♭A大调,就是♭A大调的属调♭E大调,而♭E大调与E大调,就如同第二乐章中♭D大调与D大调一样,这种同名调调关系的运用是斯美塔那在本首作品中,运用最多最广泛的。用E大调代替了♭E大调,乐章之间色彩转换上更加丰富,同时也使末乐章与首乐章相互对应。第三乐章中的D大调,则是以同主音小调d小调的形式,出现在末乐章的展开部中。

结语

通过以上调性布局之间的分析,观测到首乐章在进行调性布局时,就已经构思好与后面三个乐章之间的联系,通过总体的调性布局发散到后面各个乐章。作曲家之所以选择e小调作为中心调性,是因为他曾说过用E音,来模仿耳鸣的声音,因此e小调作为一个非常重要的调性贯穿始终。首乐章确立了整首套曲的中心调性,并且在首乐章的调性布局中,孕育了之后各个乐章中将要出现的主要调性,体现了之后各个乐章的中心调性,与首乐章的调性链条之间产生相互关联,体现出一种发散性的调性布局思维。若将第一乐章视为他一生的缩影,之后的各乐章则是人生各阶段的写照,以小见大,回忆人生,与其标题“我的一生”相对应。

斯美塔那在这部作品中,非常善于运用同主音大小调与有着半音关系的同名调,营造出了丰富听感的同时,其本质内核并没有脱离核心的几个调性,体现出了在调性布局安排上的发散性,不论是第二乐章的“年轻时期”、第三乐章的“婚姻”以及末乐章的“死亡”,都是从首乐章的布局中出发,回顾一生。总的来说,这部弦乐四重奏是一部极富情感和内涵的作品,展现了斯美塔那对于生命、爱情和死亡的深刻思考和表达。