巴松在交响乐中的演奏及表现论文

2024-09-13 16:51:10 来源: 作者:liziwei

摘要:自19世纪起,巴松就普遍应用于管弦乐、协奏曲以及室内乐作品的演奏之中,其不同音区的音色差别较大,如低音区浑厚、饱满、有力,中音区甜美、温和,高音区又富有戏剧特色。巴松在交响乐队中的运用是丰富多彩的,它能够利用自身低调的性格充分衬托出其他声部,促使产生多种多样的音响效果变化,是交响乐队中应用最为广泛的乐器之一。本文阐述了巴松演奏的影响因素、巴松在交响乐中的表现及巴松在交响乐团中的运用。

摘要:自19世纪起,巴松就普遍应用于管弦乐、协奏曲以及室内乐作品的演奏之中,其不同音区的音色差别较大,如低音区浑厚、饱满、有力,中音区甜美、温和,高音区又富有戏剧特色。巴松在交响乐队中的运用是丰富多彩的,它能够利用自身低调的性格充分衬托出其他声部,促使产生多种多样的音响效果变化,是交响乐队中应用最为广泛的乐器之一。本文阐述了巴松演奏的影响因素、巴松在交响乐中的表现及巴松在交响乐团中的运用。

关键词:巴松;演奏;交响乐

引言

巴松在交响乐团中具有悠久的历史。自巴洛克时期以来,巴松被应用于交响乐演奏,后经古典主义时期和浪漫主义时期的历变,已经成为交响乐队中不可或缺的低音声部乐器。在经典的交响乐作品中,无论是独奏、合奏、伴奏还是和声演奏,巴松都以它独特的音色在交响乐队中占据着重要的地位,塑造出独具魅力的音乐形象。

一、巴松概述

巴松又称为大管,是木管类乐器的一种,最早出现于17世纪的意大利,属于双簧管族中的次中音与低音乐器。巴松的音域范围从低音谱表的bB1一直延伸到高音谱表的e2。巴松整个管体分成5个部分,分别是嘴管、次中音管、U形膛管、低音管、喇叭口,管体总长达254~260厘米。管身弯曲成U字形,喇叭口朝上,插接双吹嘴的弯管为一条弯细金属管。

由于巴松具有音域宽泛和音色多样化的特点,广泛用于交响乐演奏中。最早18世纪开始在乐队中使用。很多著名的音乐家作品中都运用了巴松。如安东尼奥·卢奇奥·维瓦尔第写了大量的巴松协曲与重曲。巴松开始广泛使用在各个时代、各个地区的各种作品中。这对演奏者提出了更高的要求,使用不同的演奏方法和运指都会呈现出不同的效果,只有将技巧和音乐高度融合才能表达音乐情感。

和其他木管乐器不同的是巴松演奏在我国发展相对较缓。改革开放后,我国的巴松演奏艺术才开始呈现迎头赶上之势。

二、巴松演奏的影响因素

(一)正确的演奏姿势

巴松不仅是木管类乐器中演奏难度很高的乐器,也是木质乐器中体型最大的。因此,在演奏中需要掌握很多技巧。首先要掌握的就是正确的演奏姿势。由于巴松硕大的体积,我们在演奏时就要借助外力。巴松的背带包括以下几种类型,分别是双肩背式、侧背式、颈背式以及坐带式,选择何种背带取决于个人习惯。演奏姿势可以分为坐式和站立式两种。交响乐的演奏通常采用坐式;个人独奏或协奏曲演奏中采用站立式,可以站在钢琴前侧或乐队指挥前面;重奏演奏需要根据不同情况去选择。在演奏交响乐时,要做到保持上身挺直,双腿自然放于椅子前方,不可并拢。后背不可紧靠椅背,需要和椅背相距一拳或两拳的距离。演奏时要保持哨片和嘴唇的最佳接触状态,不能过高也不能过低。将乐器的重心放于右侧的大腿之上,抬起用双手抱托住巴松,双臂自然下垂,不可紧贴身侧。以上坐姿可以保证演奏者的最佳演奏状态,让演奏者演奏过程中气息流畅。后背不贴近椅子可以让演奏者集中精力,不容易分神。

掌握正确的站姿也是巴松演奏的难点。演奏者需要保证演奏不受到巴松重量的影响。相对坐式演奏而言,站立式演奏难度更大。在站立演奏时,双臂不能紧贴身侧,握管时让双臂自然下垂。此外,除了大拇指之外的手指自然弯曲成弧,不能僵硬地接触按键和孔洞。右手大拇指按键时用靠近指甲的部分接触而不是指肚部分。演奏姿势中任何不科学和细小的问题都会对演奏效果带来很大的影响,而且长期使用不正确的姿势养成习惯后难以纠正。

(二)精准的口型控制

巴松的音域很宽,对于每一位演奏者来说在演奏时都需要根据不同的音高去调整口型。口型对气息的控制可以分为“紧”和“松”两种,在演奏高音区时,上下颚对哨片施加适当的压力,但不能过大。压力过大会导致哨片与嘴唇的封口变小,气流动不畅。学习巴松时,会选择吹中音区的F来固定基本口型。将哨片用唇尖含入嘴中,同时收紧嘴角,在换气的时候只需要轻抬上唇。含入哨片后,口腔内形成一个类似圆形的共鸣腔,这样会使得声音更加圆润通透。在大多数演奏中并不会规定统一的口型,只要口型相对得当即可。如果僵硬地保持一个口型,也可能会造成气息不均匀,所有的口型都是为了呈现更好的演奏效果。

(三)良好的心理素质

巴松演奏和其他乐器相同的是,演奏者的心理素质会对演奏效果造成直接的影响。不管是初学者还是经验丰富的演奏家,在公开演奏出现紧张心理难以避免但是和初学者不同的是,演奏家通常能将紧张感转化为演奏技巧,迅速调整自己的状态,不会像初学者一样出现“怯场”心理。从生理上来看,紧张的心理会让人心跳和呼吸加快,这会让演奏者的神经处于兴奋状态。但“紧张”心理往往是一把双刃剑,紧张的演奏者会出现气息运用紊乱,导致演出缺乏感染力的情况;而经验丰富的演奏者会巧妙地转化“紧张”心理,让自己投入更多的情感。所以合理地控制气息对于化解紧张情绪至关重要。

三、巴松在交响乐中的表现

(一)表现形式

巴松在交响乐团中的表现形式很多,一开始巴松只用于伴奏。但随着巴松管的发展,便广泛运用在交响乐中。巴松独奏呈现出叙述性的效果,而重奏会进一步升华演奏曲目的情感。在教科书中,巴松的音色往往用灰暗、苍白来形容,但在现实中仅用这几个词不足以形容巴松的音色。巴松也能表达出灵动自然的音色。巴松在乐队中的使用方式也日趋多样化,不仅在古典交响乐中占有一席之地,而且在现代交响乐作品中发挥着越来越重要的作用。一些现代作曲家喜欢利用巴松独特的音色和音域宽广的特点,创作出新颖而富有创意的乐段。巴松的音色可以从深沉、庄严到轻快、跳跃,这种多变性使得其在交响乐中的地位愈发重要。

在交响乐团中,巴松经常与其他乐器合作,创造出不同的音乐效果。例如,与小提琴合奏时,巴松深沉的低音能够很好地衬托出小提琴的高亢悦耳;而与长笛或者单簧管合奏时,巴松的稳重又能平衡这些乐器的轻盈感。这样的组合使得交响乐团的音色更加丰富和细腻。例如尔·马利亚·冯·韦伯由提琴独奏小品改编的巴松作品《匈牙利回旋曲》中,作曲家在民间音调的基础上还加上巴松和伴奏声部,形成层次丰富的结构。在一些特定的作品中,巴松甚至成为主导乐器。在这类作品中,巴松不仅仅是旋律的承载者,更是情感的传达者。它的音色和技巧的灵活运用,能够表达出作品的核心情感和主题。此外,巴松在现代交响乐的创作中扮演着越来越重要的角色。一些富有创新精神的作曲家利用巴松的特点,与电子音乐或其他非传统音乐元素结合,创作出全新的音乐风格。这种融合不仅拓宽了巴松的演奏范围,也让交响乐的表达方式更加多元和现代。总之,巴松在交响乐中的表现形式和地位经历了从陪衬到主导的转变。这不仅仅是交响乐团中的一个组成部分,更是音乐创作和表达中不可或缺的工具。随着音乐风格的不断发展和变化,巴松的作用和影响力只会越来越大,成为交响乐中不可多得的瑰宝。

(二)表现效果

巴松的音域中有很多泛音,所以巴松能够呈现很多音色,这也是巴松最大的魅力。巴松可以分为高、中、低音区。高音区的巴松常常表现出音色明亮,声音纤细的特点;中音区的巴松呈现出饱满柔和的音色;低音区的巴松通常是庄严沉闷的特点[4]。低音区往往是巴松最擅长的音域,但中音区的巴松最具表现力,能够拉近和观众的距离,让观众感受到亲切感。巴松在中音区演奏中表现出舒适甜美的特点,能够做到舒缓节奏的同时还能让听众感受到作品的高雅,这就展现了巴松在交响乐团中的重要性。

巴松在交响乐中的表现效果,不仅体现在其音色的多样性上,更在于它如何与其他乐器和谐相融,共同创造出独特的听觉风景。在交响乐中,巴松经常与弦乐器、木管乐器和铜管乐器组成复杂的音乐编织,通过其独特的音色和表现力,为乐曲增添深度和情感的层次。在大型交响乐作品中,巴松的低音区常常用来增强音乐的基础和力量感,为整个乐队提供坚实的声音支撑。而在柔和或忧郁的乐段中,中音区的巴松则能够带来温暖而深情的氛围,使听众感受到音乐的情感深度。此外,巴松在表现具有民族特色的音乐时也显示出其独特的魅力。许多作曲家利用巴松的特有音色,来表达某些特定文化或地区的音乐风格,从而使作品具有更强的地域特色和文化内涵。在现代音乐创作中,巴松的表现效果也体现在其与电子音乐元素的结合上。一些作曲家将传统的巴松音色与现代的电子音效相结合,创造出全新的听觉体验,这不仅展示了巴松的多样性,也为传统交响乐注入了新鲜的血液。最终,巴松在交响乐团中的表现效果归结为其与其他乐器的和谐共存和互补。它不仅能独立展现其独特的魅力,更能与其他乐器相互配合,共同构建出一个丰富多彩、和谐统一的音乐世界。因此,巴松在交响乐中不仅是一个单独的演奏部分,更是整个乐团和谐与美感的重要贡献者。

四、巴松在交响乐团中的运用

(一)叙述性的独奏技巧

在交响乐中,巴松的叙述性独奏技巧是其表现力的核心。在巴松的独奏中,演奏家不仅需要掌握技术上的精准和流畅,更要能够通过音色的变化来诠释音乐作品的情感和故事。很多资料中都用“惨白、暗淡、苍老”来形容巴松的音色,但实际上巴松所能表达的音乐效果远远不止这几个词。巴松的音色时而流畅动人、时而庄严,所以在不同作品中要用不同的音色来表达。巴松的低音区,发音饱满,音色阴沉而庄严,能够表达出强烈的情感深度和音乐张力。在发音时需要大量的气息,演奏难度较高。这一区域的音色通常被用来创造一种庄严、沉稳甚至有时略带神秘的氛围。因此,演奏低音区的巴松需要非常高的技巧和对乐曲深刻地理解。

例如在爱德华·格里格的《培尔·金特》(Peer GyntSuitente)第一组曲(作品46号)中,作家用巴松的音色表现了群魔乱舞、张牙舞爪的形象,丰富饱满音响就像是深山中的妖魔在一步步逼近。在这一乐章中,巴松的低音区发挥了重要的作用。作曲家利用巴松的低音区来描绘出神话中山王的宫殿里邪恶力量的聚集。这部分的音乐通过巴松的深沉、有力的低音表现出一种压迫感和不安感,仿佛传达了深山中魔鬼的威胁和神秘。巴松的音色在这里不仅仅是伴奏,而是整个乐章氛围塑造的关键。通过巴松低音区的运用,格里格成功地将听众带入了一个充满幻想和悬念的世界。低音区的巴松在这里不仅仅是音乐的背景,更是情感和故事的载体。它的音色有着能够触动人心的力量和深度。因此,巴松的低音区在交响乐中的应用远不止于单一的音色或氛围,它具有极强的表现力和情感传递能力。通过精湛的演奏技巧和深刻的音乐理解,巴松的低音区可以成为交响乐中不可或缺的部分,为乐曲带来更加丰富和深刻的体验。

巴松的中音区是最常用旋律音区,通常是柔和圆润的韵味,这个音域的特点在于其能够平衡音色的温暖和明亮度,从而创造出既富有表现力又不失优雅的音乐效果。由于这个区域的音色较为自然且易于控制,因此演奏难度较低。

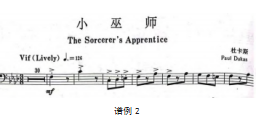

例如,在《小巫师》中,前3小节是引子中的“扫帚动机”但由连音变为了跳音,速度也开始变快。此时作为主旋律演奏的巴松音色浑厚,就像是扫帚刚开始行动,表现了诙谐幽默的情绪。在这里,巴松的音色不仅仅是音乐的伴随,更是情感和故事情节的重要传递者。通过中音区的巴松,听众可以感受到音乐中的活泼和趣味,就像是扫帚开始了它的魔法之旅。巴松在这部分的演奏特别注重音色的变化和动态的控制。音乐的节奏感和轻快感主要通过巴松的中音区来表达,这需要演奏者具备高度的音乐感知力和精准的技巧。演奏时,巴松演奏家需要控制呼吸和吹奏的力度,以确保音色的圆润和旋律的流畅。此外,巴松在这部分的演奏还需注意与其他乐器的协调。中音区的巴松在乐团中通常扮演旋律线的角色,因此需要在保持自身特色的同时,与其他乐器和谐地融合。由此可以看出,巴松的中音区在交响乐中扮演着至关重要的角色。它不仅能够表现出音乐的核心旋律,还能够通过其特有的音色和表现力,增强乐曲的情感表达和艺术效果。在《小巫师》这样的作品中,巴松的中音区演奏技巧的运用,展示了其在音乐叙述中的独特魅力和重要性。

巴松的高音区是一个富有挑战性的音域,音色略显纤细,但婉转抒情,适合表达抒情和细腻的情感。与中音区的柔和和低音区的深沉相比,高音区的巴松能够表达更为精细和细腻的情感层次。在交响乐中,巴松的高音区不仅可以用于表达严肃的感情还能表达诙谐有趣的形象。例如在《匈牙利回旋曲》在演奏A段时演奏者需要保证气息的充足,让巴松声部与时而平缓时而跳跃的主旋律相互交融,通过合理的处理来增强作品的艺术表现力。在演奏巴松高音区时,演奏者需要充分利用气息和嘴型的调整来保证音色的稳定性和清晰度。此外,为了增强作品的艺术表现力,演奏者还需要在音色和动态上做出精细的调整。例如,在表现柔和和抒情的片段时,音色需要更加细腻和温柔;而在表现活泼和跳跃的部分时,则需要更加明亮和有力。在《匈牙利回旋曲》这样的作品中,巴松高音区的演奏不仅是技术上的展示,更是情感和艺术表达的重要部分。通过精准的气息控制和音色处理,巴松在高音区的演奏能够为作品增添独特的魅力和深度。总体而言,巴松高音区的特点在于其纤细的音色和丰富的表现力。在交响乐中,巴松高音区的运用不仅能够增强乐曲的情感表达,也能够丰富音乐的色彩和层次。通过对高音区的巴松的精准演奏,演奏者能够将作品的艺术价值完全展现出来。

(二)木管组的重奏技巧

木管乐器具有多线条、多层次的特点。因此,在交响乐中巴松与其他木管乐器的重奏技巧是一个复杂而精妙的艺术。例如在李斯特交响诗《英雄的葬礼》中,采用巴松和单簧管结合的演奏形式,让主题表达更加鲜明。低音区发音浑厚的单簧管和巴松的结合增加了音响的紧张度,为作品营造了一种庄严而悲壮的气氛。采用单吐法吹奏巴松,表现出“带有威胁性质的性格”。每个声部都是独立存在的但又不会离开主旋律,所以在演奏中主旋律部分要加以强调,让主旋律更加鲜明。对于辅助律声部来说,既要保证观众能够听到辅助声部,又不能盖过主旋律声部,充分展示其音色和情感,增加音乐的丰富度和深度。这对于辅助律声部的演奏者提出了更高的要求。总之,巴松在交响乐团中的重奏技巧展示了木管乐器的多样性和表现力。在《英雄的葬礼》等作品中,巴松和单簧管的结合不仅增强了音乐的层次感和表现力,也对演奏者提出了更高的技术和艺术要求。通过精心地配合和技术的运用,巴松在木管组中的重奏能够为交响乐增添独特的魅力和深度。

(三)铜管乐器组合的演奏技巧

巴松和铜管的交融就像与木管一样,巴松的音色也能融合铜管的金属感。在演奏时,加入相同程度或八度的距离的巴松声部,能够软化铜管音色中的“僵硬”效果。但是对巴松的处理就要区别铜管声部。例如在勃拉姆第四交响曲中第三乐章337-344小节中,织体的层次由最初的巴松、C调圆号和小号逐渐加入F调圆号、单簧管和双簧管,最后又加入长笛和短笛,就会形成了一个音区逐渐增长的横向结构。巴松在这段乐曲中起到了承上启下的作用。它既与铜管乐器的声部相融合,又为后来加入的木管乐器提供了过渡。这需要演奏者对音色的精确控制,以及对音乐结构的深入理解。在处理巴松声部时,演奏者需要注意与铜管声部的区别,确保巴松的声部不会被铜管的声音覆盖,同时也要注意不让巴松的声音过于突出,以保持整体的和谐。此外,巴松和铜管乐器组合的演奏也要求演奏者在动态和节奏上的精准配合。勃拉姆斯的这段乐曲中,随着乐器的逐渐增加,音乐的紧张度和情感强度也逐渐上升,这要求演奏者在保持个体音色的同时,也要注重整体的音乐表达。

(四)伴奏声部技法的运用

巴松还可以用于伴奏声部,既能活跃乐曲氛围,又能增添音乐的层次感。作为伴奏声部可以分为主动地位的伴奏和被动状态的伴奏,两种形式在配器上有所不同。例如在柴可夫斯基的《天鹅湖》里“四小天鹅”舞中的巴松声部,在主动地位用活泼跳跃的伴奏表现了小天鹅天真可爱的形象。这种主动的伴奏方式不仅给乐曲增添了活力,也为舞曲的情绪和氛围做出了重要贡献。巴松的音色和节奏在这里与舞曲的主旋律完美融合,增强了乐曲的表现力和吸引力。被动地位仅仅表达了填充和和弦低音的作用。被动地位的巴松音色表达并不明显,但为主旋律增加了厚度。在这种情况下,巴松的音色不如主动伴奏时那样突出,但它通过衬托和填充和弦低音,为主旋律增加了音乐的厚度和深度。这种伴奏方式使得主旋律更加鲜明,同时保持了乐曲的和谐与统一。不管是主动地位还是被动地位的伴奏,都是随着主旋律的变化而变化。在交响乐中,如果将巴松作为伴奏,通常是担任中下音的声部,达到衬托主旋律的效果,能够丰富整个演奏节奏。因此,巴松在交响乐中的伴奏声部技法展示了其在音乐表达上的多功能性。在《天鹅湖》等经典作品中,巴松的伴奏不仅仅是对主旋律的简单衬托,更是对乐曲整体氛围和情感的重要贡献。通过巧妙的伴奏声部运用,巴松能够丰富交响乐的层次感,增添音乐的魅力和深度。

结语

巴松具有音域广的特点,其高、中、低三个声部在交响乐的演奏者具有不同的作用,可以增强作品的演奏及表达效果,丰富内涵。巴松不仅可以带给听众不同的视觉享受,也能带给听众与众不同的审美。其次,巴松还能增加交响乐的表达效果,让人们充分感受作品表达的情感内涵。在交响乐演奏时,演奏者在充分了解巴松特点的基础上,根据不同的作品展开演奏,充分发挥巴松的独特作用。

参考文献

[1]刘洋.大管演奏中音质音准调控探析[D].西安音乐学院,2016.

[2]郭轩.浅谈巴松管演奏的口型技巧与气息运用[J].黄河之声,2010,(07):20-21.

[3]黄祎.对巴松音色和音乐表现形式的研究[J].北方音乐,2018,38(10):13.

[4]赵歆.大管在交响乐艺术实践中的应用探索[J].音乐创作,2021,(04):160-165.