安东尼奥·维瓦尔第《四季》的演绎诠释论文

2024-09-13 16:34:34 来源: 作者:liziwei

摘要:维瓦尔第(Vivaldi)于1678年生于意大利威尼斯,他的父亲是一名发型设计师,同时也是当地著名的管弦乐团小提琴手,当维瓦尔第突然展现出自己的音乐天赋时,父亲就决定让他在乐团工作。也就是从那个时候开始,维瓦尔第的创作开始受到威尼斯音乐的影响。构成《四季》的四首协奏曲前都各有一首十四行诗,作为引子,用文字表达其所表达的音乐内容,应是出自维瓦尔第之手:在当时最早的乐谱中,这些诗均和后期乐曲中的小提琴演奏相互辉映,每一句都在谱上有对应的地方,方便古典音乐者初学。入门的曲目单中有一个比较恰到好处的作品,同时这类

摘要:维瓦尔第(Vivaldi)于1678年生于意大利威尼斯,他的父亲是一名发型设计师,同时也是当地著名的管弦乐团小提琴手,当维瓦尔第突然展现出自己的音乐天赋时,父亲就决定让他在乐团工作。也就是从那个时候开始,维瓦尔第的创作开始受到威尼斯音乐的影响。构成《四季》的四首协奏曲前都各有一首十四行诗,作为引子,用文字表达其所表达的音乐内容,应是出自维瓦尔第之手:在当时最早的乐谱中,这些诗均和后期乐曲中的小提琴演奏相互辉映,每一句都在谱上有对应的地方,方便古典音乐者初学。入门的曲目单中有一个比较恰到好处的作品,同时这类作品也是初学者学习古典音乐的双刃剑,用恰当的方法学习和运用知识,才可取得最佳效果。

关键词:音乐艺术;音乐赏析;古典音乐

一、维瓦尔第的音乐与赏析方法

《四季》是巴洛克时期意大利作曲家安东尼奥·维瓦尔第于1723年创作出来的小提琴协奏曲,源自维瓦尔第作品八,名称是“和声与创意的竞争”,由十二首小提琴协奏曲构成。在巴洛克时期,《四季》可以说是一个非常出名的作品,毕竟要把诗中的每句含义映射在音乐当中,表示出来,且均采用三乐章协奏曲形式的正宗标题音乐,不仅照给定的十四行诗配上音乐,而且还运用了很多描写手法。从音乐创作角度上看,也是非常具有难度的,同时从赏析上看,全曲接近四十分钟,分别对春夏秋冬做了细致描写。除却这一点外,维瓦尔第特别善用回想方法,在每次想表达之前,都会重复两遍主题,之后对展开画面进行描写。这两遍重复,一遍强、一遍弱,做出整个乐曲的主题回响,不仅是为了提示,更体现了表达技巧性。少有作曲家创作曲风,成了维瓦尔第鲜明的创作特色。而作为古典音乐的作品。少有将题目写得非常精准,绝大部分的古典音乐作品普遍都是XX调XXX风格作为命名,例如“C大调奏鸣曲”。所以当一个古典音乐作品有了具体题目时,反而成为一把初级欣赏古典音乐者的双刃剑,因为绝大部分的古典音乐作品没有具体指向,而一旦有了指向,就便于我们欣赏。如果没有指向,会显得失去了欣赏方向和抓手。我们之前在课上也时常为同学们举例,说古典音乐与流行现代歌曲有很大区别,即流行歌曲命名会非常具体,如《流着泪说分手》这种流行歌曲,它的描述会非常具体,描述如何分手的、怎么流泪的,然后怎么悲伤的,久而久之,仿佛带给更多后世欣赏者底层逻辑思考形式,成为你给我什么,我就吃什么,我只需要大体选择我想不想吃即可。而正因为这一点,如果是需要发散思维的、能开阔眼界的、扩宽视野的,那么反而我会觉得,在古典音乐欣赏中,即使是有具体曲目名称的作品,也同样不要忘记我们可以继续拥有欣赏古典音乐的发散思维,这样不会使得一个作品的赏析结构只有一个答案。同样也和读取文学作品一样,应该有的状态是,每个人读完都要有不同的感受、不同的感想,所以在当下,更多流行音乐通常作为具体指向性内容的时候,听众们潜移默化地受影响,但别忘记,我们可以追寻着历史的脚步,继续重新打开另外一扇窗。但这样的作品同样也是一把双刃剑,好处就是更容易让初赏者接受,由于它是作为相对古典音乐历史而言较早期的萌芽作品,所以从诗篇及文字上来说,都有很好的提示作用,同样也可作为初级古典音乐爱好者的最佳赏析曲目单之一。

二、维瓦尔第的《四季》赏析解读

首先是《四季》中的《春》:“春临大地/众鸟欢唱/和风吹拂/溪流低语/天空很快被黑幕遮蔽/雷鸣和闪电宣示暴风雨的前奏/风雨过境/鸟花语再度/奏起和谐乐章/芳草鲜美的草原上/枝叶沙沙作响/喃喃低语/牧羊人安详地打盹/脚旁睡著夏日懒狗/当春临大地/仙女和牧羊人随著风笛愉悦的旋律/在他们的草原上/婆娑起舞”。

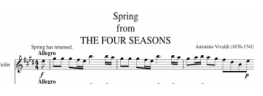

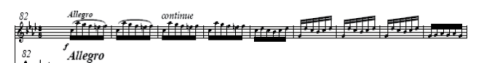

在整个《四季》当中,尤为突出的就是维瓦尔第诗的开头风格,即先强演奏一遍,再弱演奏一遍,就像《四季》当中的春的开头一样,EGGGFEB,两遍不同强度,相同旋律演奏完,层次感非常鲜明,让人一开头即使不去对照诗中含义,仿佛也能感受到春天的到来。《四季》当中的春可以说是相较其他三季更为出名的名片段,至今在很多高档餐厅中时不时都会出现春的身影,除却开头风格可圈可点外,我们接着来看看作为维瓦尔第,他会怎样选择配乐来完成表达呢?

一说到春天,我们最先想到的是什么?可能会想到万物复苏,鲜花、鸟叫,甚至会感觉到春风吹进鼻中的各种芬芳。维瓦尔第也是一样,所以在他的诗词中最先出现的就是“春回大地众鸟欢唱”,春回大地在乐曲的开头段落已经表示得非常明白,那么怎样可以让音乐表达附带鸟叫声呢?我们会发现在西洋乐器的音色选择中,并没有音色方面特别像鸟音色的乐器,同比在中国民乐当中,从音色角度来看,我们的唢呐就像鸟的音色,例如《百鸟朝凤》这样的名曲,可以非常真实地描写鸟叫声,那么怎样选择西洋乐器呢?我们会发现维瓦尔第非常聪明地选择了一个音高非常接近的乐器,即小提琴。

几声清脆的小提琴声,用连续演奏颤音的手法证明,仿佛在春的空间里出现了鸟叫声,而如果只有一个小提琴来演奏鸟叫的声音,仿佛还是比较空洞的,所以当你仔细聆听便会发现,用小提琴一号连续演奏高音、颤音的同时,会有一个弱弱的声音相互辉映,而当这两种声音综合出现在耳边的时候,你会发现这个春天真的又生动几分,不仅有春天的表达,同时还有鸟叫声。这种相互辉映的鸟叫声,仿佛是春天里鸟儿们的欢快歌唱和交谈。

而就像三句与第四句说的“和风吹拂/溪流低于”,是说春天不仅有鸟叫,还一定要有春风和小溪,才算唯美。所以紧接着就会听到旋律浮动不大,但非常稳定的一段音乐,巧妙结合联觉手法。我们知道,如果真的感受小溪,那潺潺的流水声看似无规律,其实是一种很稳定的规律,所以作为维瓦尔第来说,通过GA与BA之间来回转换印证这水流声,也是非常有意思的。如果听小溪的声音,耳中是淅沥沥、哗啦啦的声音,但是如果要从音乐中给予创作反馈,可知这种流水声的感觉是不好和现实做对比的。维瓦尔第运用了联觉手法,让听众能够感受到这样的声音是在描写水流。而对风的描写,却放在了小溪描写之后,这种手法有一点像一首中国非常出名的交响曲,叫作《北京喜讯到边寨》,在《北京喜讯到边寨》中也是先用音乐描写了边寨,然后是喜讯。从音乐作曲角度来看,这样创作出来的旋律才是顺畅的,就像维瓦尔第在这一段的处理一样,先是小溪非常稳定的小幅度变化,之后是拉着长音,在AGFG之间变化;反之,如果按照诗词顺序,先拉长音,之后印证小溪的有规律浮动,思考一下,也就明白了作者的用意与创作想法。

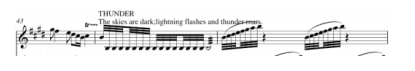

“天空很快被黑幕遮蔽/雷鸣和闪电宣示暴风雨的前奏”,表达出完风和小溪以后,乐曲旋律突然加快,接连几段的直线向上,好像瞬间狂风四起,所有的一切也变得紧张了,鸟儿们四散躲避,溪流仿佛也变得湍急了。

春雨终于下了,但是维瓦尔第心中的春雨应该下得非常快速,因为我们仔细去听,其实这一段表达是非常短暂的,仅仅用了20秒左右,是一场急雨,来得快,去得也快。

接着,雨渐渐停了下来,音乐也慢慢变回了原本的速度,一切仿佛回到了平静,但又有一些不一样,就像雨过之后鸟儿需要清洗湿掉的羽毛,溪水要慢慢恢复平静一样。

其实从整个春的旋律状态来看,我们可以理解为它包括三大板块:第一部分描写春天的鸟、风、溪水、雨、雨后景象,第二部分描写草原、牧羊人、狗,第三部分描写仙女、牧羊人、跳舞。第一部分的环境像是处于山林里,而第二部分是在草原上,所以旋律的状态变化非常明显,由第一部分四四拍变为了四三拍,同时速度上由第一部分的快板(Allegro)(快速)变为第二部分的广板(Largo)(稍缓慢速),感受上也由第一部分的欢快变为了慵懒,而就像诗词说的一样,“牧羊人安详地打盹/脚旁睡著夏日懒狗”。比较出彩的地方是,小提琴慢速地从GFE慢慢向下式地体现慵懒的感觉,好像真的有人在旁边睡着了,而这个人就是牧羊人。可能很多作曲家都可以做到慢速慵懒,但对狗的描写,可能没办法用音乐表达。至少在这一点上,维瓦尔第给了我们一种答案,可以隐约且有规律地听到大提琴两连音的演奏。那么为什么要这样描写呢?就像日常狗的叫声一样。为什么一定要有规律呢?因为它是一只牧羊犬。有牧羊人,有牧羊犬,还要有什么呢?还需要有羊,需要有放养的动物。牧羊人已经睡着了,所以牧羊犬一定是在帮牧羊人看着羊,主人在睡觉,羊儿不能走远。

作为第三部分的音乐表述,也就是诗中的最后两句:当春临大地,“仙女和牧羊人随著风笛愉悦的旋律/在他们的草原上婆娑起舞”。当然在音乐当中并没有风笛,但是在一开始就可以非常明显地可以感受到愉悦跳舞的情绪,节拍也换成了八分之十二拍。这种节拍听起来更像是在跳着自由的舞蹈,它不像三拍的音乐那样中规中矩,属于舞蹈小三步类,真的更像是牧羊人与仙女手拉着手,在草原上自由地蹦蹦跳跳,在作曲表达上看,首先是有跳舞的旋律,之后才是牧羊人与仙女的交流,这种创作手法的运用和之前提过的《北京喜讯到边寨》类似,但又不完全相同,在理解上好像仙女和牧羊人本身就是非常要好的朋友,见面就非常高兴地跳起了舞,跳舞过后说了很多悄悄话,交流完毕之后又再次跳起舞。整段为了突出愉快的氛围,开头的主旋律部分在开端、中段与结尾都再次重复演奏,让人在愉快的舞蹈当中回味。

然后是《四季》中的《夏》:“奄奄一息的人们和动物躺在/绘热无情的太阳底下/松树仿佛就要起火/杜鹃高歌著/加入斑鸠和金翅雀的行列中/微风轻拂/但很快地大风卷起/若有风雨欲来之势/牧羊人被突如其来的狂风惊吓/担心著他的羊群以及自己的命运/他开始忙著做风雨前的准备不安的心在灰暗的天色下/蚊蝇的嗡嗡作响下显得更加孤立无援/终于/他担心的事发生了/雷电交加的狂风暴雨及冰雹/阻挠了他回家的路”。

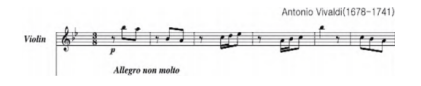

《四季》的夏对于维瓦尔第来说,是一种怎样的感受呢?从乐曲的开头可以感受到维瓦尔第心中的夏一定是很炎热的,就像诗句中所说“奄奄一息的人们和动物躺在/绘热无情的太阳底下/松树仿佛就要起火”。在最开头的旋律当中,可见夏天首先是极其闷热的,所以我们会听到旋律是一直向下走的。那么人们是如何有奄奄一息的感觉的呢?在开头我们会发现空拍的地方很多,每几个音就会停顿一下,其实综合来看,就像是有动物在炎热的夏天缓慢移动,有奄奄一息的感觉。

乐曲比较明显的地方是突然之间旋律变得急促,就像诗中所说一样“但很快地大风卷起/若有风雨欲来之势”。一阵阵大风刮了起来,而其实在描写风上面,作者还是想表现出风的多样性,因为我们知道,风其实本质上是没有声音可言的,最多的就是呼呼的声音,而如果想在音乐旋律当中把风写得特别具体,其实是很难把握的,而维瓦尔第在这一段的处理上,给予我们一种刮起大风的全新理解。

一阵狂风过后,再次回响起了夏最开始的旋律,停顿而漫长,随后全新的旋律产生,给予我们新的思考“牧羊人被突如其来的狂风惊吓/担心著他的羊群以及自己的命运”。可以想象,当紧促的旋律演奏完,牧羊人同时做出了反应,紧急带着牧羊犬去看看哪里才会有可以让羊群避雨的地方呢?同时又可以很明显地感受到牧羊人的忧虑。在这里我们会发现其实旋律上是多变的,时而慢速,时而又速度变快,初听可能会感觉到是比较混乱,但是当你仔细回味这一段,时而慢、时而快,其实慢的时候好似这个夏天还在继续,快的时候好似像耳边一阵又一阵刮起的风,表达即将要下起大雨,其实并不冲突。包括在接下来的段落里面持续出行过程中时快时慢的感觉,我们其实都可以做同样的理解。

最后,大雨终于下了起来,就像诗中说的一样“终于/他担心的事发生了/雷电交加的狂风暴雨及冰雹/阻挠了他回家的路”,情绪一下子紧张了起来,但是这种紧促的情绪没过多久又得到了释然,因为牧羊人其实心里其实已经做好了打算,既然已经赶不回家,那么只能坦然面对这场大雨。

其实在夏的第三段落里面,也有两种情绪,一种是牧羊人坦然接受了下雨这件事,所以旋律是缓慢的,而当牧羊人抬头望着天空,仿佛天空也在给牧羊人一种回应一样,虽然你回不了家,但是雨还是依旧要下的,听到最后其实就是一种释然。雨再大,我心已释然,仿佛真的是常说的让暴风雨来得更猛烈些吧!

接着是《四季》中的《秋》:“农人唱歌跳舞/庆祝庄稼的丰收/酒神的琼浆玉液/使众人在欢愉的气氛中沉沉睡去/在歌声及舞蹈停止之时/大地重回宁静/万物随庄稼的人们/在秋高气爽中一同进入梦乡/破晓时分/号角响起/猎人带著猎狗整装待发/鸟兽纷逃/而猎人开始追寻猎物的行踪/一阵枪声巨响夹杂猎狗的狂吠之后/动物四窜奔逃但终奄奄一息/不敌死神的召唤”。

其实《四季》当中的秋很有特色,一开始爽朗的节奏,甚至是以小提琴为主要表现的一个作品,没有任何高音乐器可以替代小提琴,发出欢快且高的旋律,促进整个旋律的延续,从一开始便可让人感受到秋天爽朗的氛围。正如诗中所说“农人唱歌跳舞/庆祝庄稼的丰收/酒神的琼浆玉液/使众人在欢愉的气氛中沉沉睡去”。

而那又不断向下的旋律,就真的和手工收割庄稼的农民一般,一镰刀一片庄稼,又一镰刀一片庄稼,干劲十足,秋收的氛围仿佛秋天的风一般吹在耳旁,那样欢快,那样有力。

你去瞧那干完活的农民,喝着自己酿的美酒,旋律时快时慢,就像真的喝醉了一般,晃晃悠悠。

随着旋律渐渐放慢,就像劳累了一天的人们渐渐进入梦乡一般,全部都沉沉睡去。

当你放眼望去,从睡梦中的农民身上,一下到了更宽阔的室外,那种宁静、宽广,以及淡淡的秋天夜晚的芬芳,随着尾声,慢慢地,慢慢地,外面的世界也全部静了下来。

脚步稳健,力量十足,一个个精神抖擞,就像诗中所说“猎人带著猎狗整装待发/鸟兽纷逃/而猎人开始追寻猎物的行踪/一阵枪声巨响夹杂猎狗的狂吠之后/动物四窜奔逃但终奄奄一息/不敌死神的召唤”。旋律从一开始非常有力且稳定,真的就像猎人们稳健的脚步声,也像他们身上背着的猎枪迈着二八大步,听着旋律,仿佛看到动物一个个被抓,猎人们最后一定满载而归,兴高采烈地想着今天一定是可以饱餐一顿。从第三乐章的整个氛围中,我们都可以听得出欢快无比,而维瓦尔第为了凸显出猎人的印象,几乎整段都在用附点的节奏来衬托那种步伐和力量,以及欢快胜利的感觉,把这些想表达的感觉全部糅合在一起。

最后是《四季》中的《冬》:“人们在冷冽的寒风中/在沁冷的冰雪里/不住发抖/靠著来回踱步来保持体温/但牙齿仍不住地打颤/在滂沱大雨中坐在火炉旁度过/安静而美好的时光/小心翼翼地踩著步伐前进/生怕一个不留神栽了个跟斗/有时在冰上匆匆滑过/跌坐在雪上/来回地跑步玩耍/直到/冰裂雪融的时刻/听见温暖的南风已轻叩/冷漠的冰雪大门/这是冬天/一个愉快的冬天”。

小提琴除了可以很好地体现欢愉的氛围,当整个高音乐器速度变得超乎想象,那种刺骨的寒意便像一根根寒冷的针,刺进你的皮肤,深入你的骨髓,就像诗中所说“人们在冷冽的寒风中/在沁冷的冰雪里/不住发抖/靠著来回踱步来保持体温/但牙齿仍不住地打颤”。而这种冷,不像冬天孩童打雪仗愉快的寒冷,应该更像在冬天急着赶路的人们,一件大衣、冬天清晨的第一缕太阳并没有给人以温暖的感受,需要工作早起的形形色色的人们,也许街边一杯热咖啡就能给他们一点点温暖。

按作者的描写顺序,其实就是先是冷,之后是急,之后就是冷与急结合在一起,最先想到的就是冬天需要早起上班的人们,那样的寒冷且生动。

冬天不仅仅有急着早起工作的人们,也曾有温馨的一幕,维瓦尔第在冬的第二乐章描绘出另外一个画面与想象,就像诗中所说“在滂沱大雨中坐在火炉旁度过/安静而美好的时光”。手里端着一杯热牛奶,火炉里的柴火发出噼里啪啦的声音,纾解一天的疲倦和寒冷,身上搭着一件厚厚的毛毯,坐在舒服的躺椅上,那样舒服,也许也曾想这一年的过往,也许会想新年快要到来,想着想着,暖暖睡去。

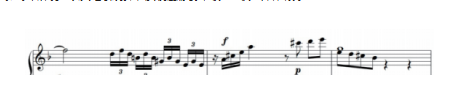

当然,除了冬天上班的人们和夜晚烤火的温馨,冬天一定还会在全世界有很多画面,比如冬天的孩子们,正如诗中所说“小心翼翼地踩著步伐前进/生怕一个不留神栽了个跟斗/有时在冰上匆匆滑过/跌坐在雪上/来回地跑步玩耍/直到冰裂雪融的时刻/听见温暖的南风已轻叩/冷漠的冰雪大门/这是冬天/一个愉快的冬天”。这是维瓦尔第的第三乐章对冬天另一幅景象的描写,虽然标记为八六拍,但当你从很多表演角度去看,这里的演奏感觉就和六连音一般,乐曲的开头就有在光滑的冰面上欢快滑行的景象,甚至还有一些高难度动作,在冰面上转圈。作者用多个三连音与六连音创造出了一种独特的溜冰鞋与冰面摩擦的感觉,当然作为第三乐章的后半段,并不全部是与冰面有关的滑行,也能够听得出后段的急切之感,就像愉快的玩耍已经过去,大人要喊你回家吃饭。

结语

古典音乐之所以会存在内在不同的审美体验,我相信至少有一点大家都是比较认同的,就是大部分的古典音乐作曲家通常不会给一个作品去做明确定义,正如某某C调或D调,协奏曲也好,奏鸣曲也好,命名上不会做具体细节的描述,而同样的,也是因为我们并没有在欣赏前给予具体指向,才可能会出现不同的人对同一个作品的不同看法,甚至差异会很大,但不管是哪种结局、哪种理解,对于你自己来讲,都是独一无二的体会。

参考文献

[1]解静琦.中国古典音乐在钢琴演奏中的美学研究[J].大观(论坛),2023,(06).

[2]谢羿.西方古典音乐在电影中的运用研究[J].艺术大观,2023,(11).

[3]王晨成.钢琴套曲《四季》演绎风格的共性与个性分析[D].燕山大学,2020.

[4]梁霄.维瓦尔第《a小调大管协奏曲》(RV497)的作品分析与演奏艺术探析[D].四川音乐学院,2020.

[5]白瑜.论回归曲式在维瓦尔第《四季》中的运用[J].艺术教育,2017:109-111.