浅析贝多芬d小调钢琴奏鸣曲(Op.31 No.2) 第一乐章中对比手法的运用论文

2024-09-07 16:01:38 来源: 作者:liziwei

摘要:路德维希·凡·贝多芬于1770年出生于德国波恩,8岁就开始登台演出,13岁开始担任宫廷乐队风琴师和古钢琴师。贝多芬曾跟随海顿学习,并受到莫扎特的赏识。18世纪初,贝多芬受到一系列外界因素的影响,其创作表现力大大提升,此时也是他创作的成熟期。在其晚年,由于他的耳疾日益严重,精神也逐渐消沉,最终于1827年与世长辞。动荡的人生经历使得贝多芬形成了不屈、坚强又奋进的性格,因而在他的作品中,我们常常可以感受到激烈的矛盾冲突、强烈的英雄气概以及深刻的思想内涵。

路德维希·凡·贝多芬于1770年出生于德国波恩,8岁就开始登台演出,13岁开始担任宫廷乐队风琴师和古钢琴师。贝多芬曾跟随海顿学习,并受到莫扎特的赏识。18世纪初,贝多芬受到一系列外界因素的影响,其创作表现力大大提升,此时也是他创作的成熟期。在其晚年,由于他的耳疾日益严重,精神也逐渐消沉,最终于1827年与世长辞。动荡的人生经历使得贝多芬形成了不屈、坚强又奋进的性格,因而在他的作品中,我们常常可以感受到激烈的矛盾冲突、强烈的英雄气概以及深刻的思想内涵。

在贝多芬创作早期,因受莫扎特、海顿等人的影响,他的作品在很大程度上承袭了古典主义风格,其音乐基调轻松、欢乐。但此时他已经开始运用丰富的和声及力度术语,其独特的、更具有逻辑性的叙事风格以及音乐戏剧性上的冲突已经开始显现。

18世纪初,贝多芬受到启蒙运动、德国狂飙突进运动、法国大革命等多种因素的影响,开始追求自由、平等和博爱。在音乐上,他大胆地突破了传统创作手法和结构的束缚,常使用大幅度的力度、速度等对比刻画音乐中的矛盾,加强戏剧冲突,使音乐具有非凡的气势,表现力大大增强。

1815年后,由于贝多芬听力严重受损,健康状况恶化,精神受到巨大的折磨与伤害,性格也不似从前那般奋进,他更多地将眼光放在大自然与自己内心的自省上。其作品也不像以往那样有着激烈的情绪和斗争性,而是更加注重作品的思想深度,借此表达自己丰富的精神世界。此时他常用巴洛克时期被广泛使用的赋格作为奏鸣曲的末乐章,将奏鸣曲式由传统转向自由,调式调性也不拘泥于传统的以大小调基础和声为主,而是更加注重强调和声的色彩关系。贝多芬这一时期的作品对之后的浪漫主义音乐的发展有着举足轻重的启发作用。

钢琴奏鸣曲是贝多芬创作的众多体裁中最具有代表性的体裁之一,其中,d小调第十七钢琴奏鸣曲(Op.31 No.2)创作于1802年,此时贝多芬的耳疾加重,同时,法国大革命引发的共和主义运动出现危机。他一度意志消沉,精神极度脆弱,甚至写下了遗言。但他依然没有放弃音乐创作,而是选择以坚强的意志与病魔作斗争。这首作品又被称为“暴风雨”,这是因为在被问及如何阐释这部作品时,贝多芬称该作品的内涵与莎士比亚的戏剧《暴风雨》有关,这也表达了贝多芬此时的精神世界——化解仇恨,热爱生活和博爱。

d小调第十七钢琴奏鸣曲(Op.31 No.2)作为贝多芬最经典的奏鸣曲之一,对比手法的运用是这首曲目最大的特点之一。强烈的速度、力度对比大大推动了音乐的矛盾冲突和戏剧性的发展。其中最能够体现贝多芬独特的对比手法运用的当属第一乐章。

一、速度对比

这首作品为4/4拍的广板、快板和柔板交替的奏鸣曲式结构,调性为d小调,第一乐章由呈示部(1~90小节)、展开部(93~146小节)及再现部(147~232小节)组成。其中,呈示部又包含了主部(1~20小节)、连接部(21~41小节)、副部(41~63小节)和结束部(63~90小节)。

作品的伊始,作曲家将广板(每分钟约为46拍)、快板(每分钟约为132拍)、柔板(每分钟约为56拍)放置在篇幅较短的主部主题内,形成了十分明显的速度对比。音乐在低沉的d小调属六和弦的分解形式下缓缓推进,片刻的沉思过后,紧接着进入急促的快板片段,高声部是两个音为一组的八分音符,低声部为四分音符的跳音,在做下行模进的同时给予上行四度、七度的音程关系,两者相互交替出现,大大增加了音乐的紧张感,使音乐基调由宁静转化为悸动不安。而后这个乐句由快板直接进入柔板,高声部为d小调下属音的装饰音,高声部及低声部都为二分音符的持续,颇有四部和声之效,音乐的层次鲜明且丰富,整体氛围回归到安静,最后乐句结束在属和弦上。而后第7小节又以广板开始,在d小调的关系大调——F大调以琶音进行的属六和弦上,接着是与前一乐句有异曲同工之妙的快板部分,但最后并没有回到柔板,而是继续不断向前发展,使音乐有向前涌动,走向高潮之势。

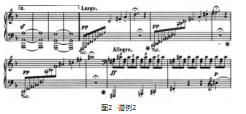

主部主题内,广板、快板与柔板三个截然不同的速度相互对立又作为一个整体而存在,既有宁静、深沉、引人深思的色彩,又有激动、不安的情绪,非常巧妙地刻画了音乐的矛盾感,推动了音乐的戏剧性发展,表达了作曲家内心的挣扎,作为乐曲的伊始,达到了引人入胜的效果(如图1)。

在演奏中,广板部分的跳音通常被当作断奏来演奏,不少演奏家还会将其作拉宽处理,并且以大臂的力量带动手指演奏,增强乐句的方向性,以表达音乐欲言又止,意犹未尽之感。快板部分的小连线则需要运用“落提”的演奏方式,将重音放在每组第一个音上的同时,尾音不能过于跳跃,这样的处理方式有助于演奏者更好地诠释音乐的走向,推动音乐向前进行。

作品第一乐章的展开部由第97小节开始,仍然以广板作为伊始,三组上行的琶音缓缓进行,好像淅淅沥沥的小雨,又好似有人在呢喃低语,引人思考,不少学者也将这一部分称之为“暴风雨前的宁静”。顷刻间,暴风雨降临,音乐来到高潮,速度到达快板,音乐情绪愈发激动不安,与之前的宁静构成了强烈的对比。这与开头的广板、快板和柔板交替进行相比,来得更加让人猝不及防,通过前面六小节长琶音和延长音的铺垫,使得后面速度的突然变快尤为明显,音乐矛盾十分鲜明,使音乐得以不断向前发展、推进。

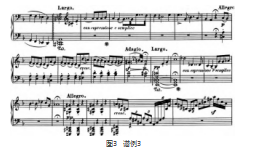

演奏过程中,演奏者在最初三组琶音的音乐处理上,可以在每次琶音结束前的最后几个音拉宽速度,营造出一种安静又沉重的氛围。快板部分的难点一方面是在激动的情绪中仍要保持速度的统一及稳定。另一方面是右手作为烘托左手旋律的伴奏,需要音乐连绵不绝地不断进行,以营造出电闪雷鸣,乌云滚滚的效果,因此需要演奏者手腕不停转动带动手指发力(如图2)。

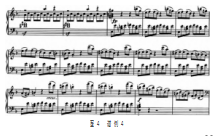

再现部分的主部主题则是扩充了广板的部分,由原来的一小节增加至五小节,使主题句宁静的氛围得到充分表达,一方面,好似作曲家内心的独白,真挚又令人动容,另一方面,其在长度上与快板部分相平衡,对比的意味更加明显,使得音乐的戏剧性更加强烈。并且在第二次主部主题的广板部分结束后,音乐来到了以全新的音乐材料所构成的连接部,其运用和弦与琶音交替进行,使音乐层层递进,营造了一场更为激烈的“暴风雨”,然后将音乐发展至副部主题(如图3)。

相较呈示部的主部主题部分,演奏者在此处应当将注意力更多地放在广板上,运用手臂、手腕的力量带动手指进行演奏,以更好地体现乐句的歌唱性,表达作曲家内心的波澜起伏。快板部分的分解和弦琶音则需要营造出绵延不断的音乐效果,这需要演奏者左右手配合紧密且协调,不能破坏音乐的连续性。

二、力度对比

这部作品的主部主题虽然篇幅较短,但力度记号十分丰富,在六小节内便有五个相互形成对比的力度术语,这在贝多芬此前的作品中是极少见的。奏鸣曲最开头为营造宁静,深沉的音乐效果,使用了很弱(pp)的力度术语,而后进入快板,音乐情绪愈发激动,力度也由很弱(pp)来到弱(p),并且持续渐强,乐句的最后一小节内到达了突强(sf),然后平静下来回到弱(p),接着又是主题乐句的重复,不过这次并没有以宁静收尾,而是由弱(p)渐强到突强(sf),不断向高潮发展,将音乐推进至连接部。由第1至第21小节构成的主部主题内,演奏力度有着复杂的变化,音乐略有跌宕起伏之感,揭开了作品戏剧性的序幕,这一乐段也常被称为“暴风雨的前戏”(如图1)。

副部主题(41~55小节)力度记号较少,仅有乐段伊始的先强(f)后弱(fp)以及最后推向结束部的渐强(cresc)和强(f)。这一乐段整体力度变化较小,大多为弱奏,相对平稳,主要是通过音的走向和演奏者自己的个性化处理来表现音乐的矛盾冲突,颇有暗流涌动之意(如图4)。

由此可见,该作品主部主题与副部主题的力度相比,主部主题的力度记号较多,起伏较为明显,力度变化更加丰富,因此音乐中的反抗精神和戏剧性更为强烈,而副部主题则更倾向于平稳以及起到收拢乐段向结束部发展的作用。

在主部主题的演奏中,演奏者需要快速变换触键方式以表达不同的音乐效果,如在广板部分演奏者可以更多地使用指腹触键,使音乐更加连贯、柔和,而在紧密衔接的快板部分则需要用指尖集中力量将音乐弹出颗粒感,表现出紧凑的音乐效果,同时也表达出作曲家内心的挣扎不安。而副部主题中,则更需要演奏者捕捉音乐走向的细微变化,并以音乐的内驱力推动其戏剧性的不断发展。

此外,乐句与乐句之间的对比也是d小调第十七钢琴奏鸣曲(Op.31 No.2)的一大鲜明特色。展开部以极慢速的三个向上的琶音与附点二分音符延长音的交替进行作为开端,且此处的表情记号为很弱(pp),好似作曲家的思绪在踌躇间飘向远方,整体音乐氛围凝重又平静。忽然间,排山倒海的低音音浪袭来,力度也突然间来到很强(ff),音乐情绪由沉重无缝衔接到激动不安,极强的力度对比很大程度上提升了音乐的感染力,给听众以在浓密的阴霾散开后,猛烈的暴风雨袭来之感,与此同时,也表现出了作曲家内心的矛盾与挣扎。

在演奏处理中,演奏者应该用手臂的力量带动手指弹奏三组长琶音,以此增强乐句的方向性且不破坏音乐的连贯性和完整性,这样才能使作曲家内心的独白缓缓涌出,使听众燃起探索的欲望。而后突然间开始的强奏,则十分考验演奏者的爆发力,为使音乐的力度对比更加强烈,演奏者需集中背、手臂、手指的力量,尽可能地将音乐推至极强(fff),以营造出暴风雨“电闪雷鸣”的戏剧效果,同时也将音乐推向高潮(如图2)。

贝多芬曾说过:“我们只要用钢琴就能将心里想讲的话讲出来。”他正是通过这首作品中强烈且丰富的速度、力度对比表达出了他内心的挣扎、矛盾和强大。与此同时,为了达到作曲家对速度、力度对比的要求,演奏者也需正确地分析和理解本首作品中的速度、力度术语及其深层的内涵,以更好地表现贝多芬的内心世界。