闽西客家山歌的特点与传承发展论文

2024-09-07 15:09:40 来源: 作者:liziwei

摘要:唐末至两宋时期,烽火和天灾下的中原地区民不聊生,大量民众背井离乡,举家南迁,至旧属汀州府的长汀、上杭等县定居,由此逐渐形成了福建闽西客家聚集区。客家人民在新土地上将当地文化同中原文化进行有机结合,创造了独特的闽西客家文化,闽西客家山歌正是其中极具价值且具有代表性的产物之一。

唐末至两宋时期,烽火和天灾下的中原地区民不聊生,大量民众背井离乡,举家南迁,至旧属汀州府的长汀、上杭等县定居,由此逐渐形成了福建闽西客家聚集区。客家人民在新土地上将当地文化同中原文化进行有机结合,创造了独特的闽西客家文化,闽西客家山歌正是其中极具价值且具有代表性的产物之一。

闽西地处福建西部,境内群山环绕,连绵不绝,这种独特的地理优势为客家人民提供了阻隔战火纷扰的天然屏障,但同时也造成了交通闭塞的局面。因此,砍柴、挑担等原始劳作方式成为当地民众的主要生产生活方式。为了缓解劳动过程中的艰辛情绪,山歌逐渐成为客家人民化解烦闷、克服疲乏的一种工具。在如此壁立崎岖的环境下,妇女也慢慢加入了劳作。由于先天体力上的弱势和封建社会对女性地位的压迫,客家妇女往往受到心理与生理上的双重折磨,此时山歌就成了她们抒发内心苦闷、排解忧愁的工具。当客家青壮年与妇女共同在山上劳作时,山歌又演变成为男女之间互相交流、表达真情的媒介。闽西客家山歌大多洋溢着一种质朴、天然的气息,这与客家人民淳朴而亲切的情感愿望有关,客家人民豁达开朗、不畏艰难的精神在独具风味的客家山歌中得到了充分的展现。

一、闽西客家山歌的分类与特点

(一)闽西客家山歌的分类

1.红色革命题材歌曲

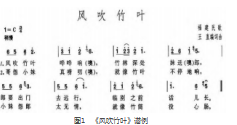

1929年3月,闽西第一个红色政权——长汀县临时革命委员会,在毛泽东同志的率领下成功创立。以毛泽东、瞿秋白为代表的具有极高政治理论素养与艺术水平的人士将革命热情、革命理论等红色要素有机地融入了客家山歌。歌曲内容主要为鞭挞封建社会、歌颂革命光辉等。代表作品如《风吹竹叶》(如图1),歌颂了郎去参军,小妹牵挂叮嘱的爱情故事,将恋恋不舍的小家真情升华至男子积极参军的爱国情怀。

2.民间爱情题材歌曲

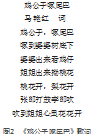

受封建社会婚姻陋俗影响,早期客家还存在“童养媳”“等郎妹”等包办婚姻。随着社会生产的发展,两性关系逐渐自由,女子开始大胆抒发心中情感,表达自己对美好爱情的向往与追求,此时便出现了描写爱情的歌曲。在山头间、桥头旁“对歌”“对唱”的形式逐渐成为表达感情的“直白却又含蓄”的特殊交流语言,山歌也因此成为传递男女爱情的媒介。如代表作品说唱歌谣《鸡公子啄尾巴》(如图2),通过诙谐生动的农家场景描写,含蓄地表达了男子对女子的追求以及女子的含蓄。

3.生活经历题材歌曲

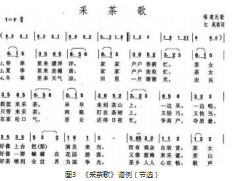

客家人民的生活简单而又淳朴。山歌中融入了他们克勤克俭、吃苦耐劳的生活经历,展现了客家人民溯本思源、精诚忠孝的赤子之心。代表作品《采茶歌》(如图3),展现了客家人民热情好客的美好品质与单纯质朴的生活态度。

(二)闽西客家山歌的特点

闽西客家山歌具有灵活多变的特点,具体体现在创作技法、语言风格和演唱模式上。

1.旋律创作精炼直率

闽西客家山歌单纯、朴实,旋律多采用“起承转合”“重复”等经典的民间音乐创作手法。

例如,长汀山歌《风吹竹叶》属于分节歌形式,全曲由单乐句反复构成,第一乐句落在A羽音,第二乐句结束在G徵音,第三乐句落于C宫音,第四乐句收尾在G徵音,每个乐句的结束音走向为“A-G-C-G”,明确了乐句“起承转合”的走向,全曲音韵流畅,具有婉转缠绵、悠扬动听的特点。

2.语言风格唯美俊逸

客家山歌在演唱时多使用当地方言,在音乐上讲究通俗易懂又不失浪漫与诗意,追求旋律婉转的同时,还注重歌词的音节整齐与声韵和谐。

例如,长汀山歌《桐子花开球打球》(如图4)的句式规整而富有变化,在一、二、四句结尾的“球”“有”“流”采取了押韵手法,每一乐句结束词的韵脚呈现出“iu-ou-ian-iu”的节奏感,这与我国古代诗词中“起承转合”的手法有着异曲同工之妙。

3.演唱模式自由奔放

演唱闽西客家山歌不需要专业的技术培训,只要是客家人民就能演唱山歌。山歌的唱法分为高腔、平腔、低腔和润腔。高腔有男女之分,男子高腔称为假声唱法,女子高腔称为喊嗓,穿透力强,厚实而洪亮;平腔通常为真声或真假声混合的演唱法;

低腔较为低沉,音量低微,声音柔和;润腔有“润色”之用,常出现于装饰音与结尾处。闽西客家山歌与专业歌曲、艺术歌曲相比,虽然减少了演唱技法的精雕细琢,但增添了几分“天然去雕饰”的淳朴之美。

二、闽西客家山歌的传承与发展

(一)闽西客家山歌的传承

1.闽西客家山歌的传承现状

第一,传承人出现断层现象。闽西客家山歌的活态传承人大多年事已高,对于继续演出歌唱力不从心,所能投入的精力与时间少之又少,而新一代传承人更倾向于接受快节奏、符合时代潮流的文化元素。因此,闽西客家山歌面临着后继无人、传承断代的局面。第二,传播途径偏少,传播范围偏窄。作为一种唱作形式的乡土文化,闽西客家山歌最主要的传播方式就是口耳相传。但这种传播方式不仅传播效率低、准确率低,还容易造成唱作技巧的丢失。随着受众群体的逐渐减少,闽西乡村各地的民俗节庆活动也在逐渐减少,各种民间演出市场日益萎靡。第三,山歌创新程度落后。客家山歌的歌词与唱作内容大多是对民众朴实无华、质朴纯真的生产劳动过程与日常生活情感的描绘,缺少创新,极易造成其内容陈旧、范围局限、难以与年轻人产生共鸣的层面。

2.闽西客家山歌的传承方式

第一,家族传承、师徒传承。闽西人民从小跟随父母长辈劳作、演唱,跟随师父学习、历练,不自觉地便模仿、掌握了歌曲的旋律、音调。家族长辈倾心相传的演唱技艺是子孙后代学习与传承民歌艺术的宝贵财富;师父的“手把手”“口传口”的悉心相授是学徒门生继承与传播民歌艺术的重要方式。家族传承、师徒传承的方式具有相对稳定性,有利于闽西客家山歌的传播与发展。第二,民俗传承、民间艺人传承。丰富多彩的客家民俗装点了淳朴天然的客家生活,例如,过年时演唱“年歌”,家中有女子出嫁时演唱“上轿歌”,还有“猜谜歌”“算命歌”等,由此促成了大批职业民间艺人的诞生,客家民间艺人与民间风俗相辅相成,体现着客家人民对美好生活的向往与歌颂。第三,音乐教育传承。自闽西苏区建立以来,新文化元素与闽西山歌有机融合,成为大众化、群众化的传播载体。改革开放以后,具有先进文化思想的年轻人开始重视客家文化的传播,逐步扩大了客家山歌音乐的影响范围。闽西地区中小学开始积极开展客家儿歌教学、民谣比赛、客家方言学习、歌曲交流等活动,将闽西客家山歌教学与演唱纳入了日常教学中。客家山歌与音乐教育的结合是闽西山歌在多元文化背景下生存、发展与传承的重要渠道。

(二)闽西客家山歌的发展措施

第一,要注重对闽西客家山歌文化的调研和宣传。在保护原有成果的基础上,加强对闽西客家山歌原貌的采集、记录和整理工作,即时进行影音记录,建立闽西客家山歌生态数据库,为新时期客家山歌创作提供原始素材;第二,要重视培养和保护闽西客家山歌传承人。分类型、分批次地培养具有深厚传统文化底蕴且能掌握当代数字技术的复合型人才,建立专门的闽西客家山歌传承与发展团队。同时,加强与省内外专业研究机构的交流与合作,提高人才队伍素质,增强山歌传承与发展的科学性;第三,要推动闽西客家山歌走进校园生活。例如,在中小学课堂中增设与闽西客家山歌相关的课程,进行歌曲演唱、背景文化知识教学等,让学生近距离领略客家山歌的文化底蕴和艺术内涵;组织教师定期进行对客家山歌音乐文化的专业培训,带领学生到民间实地考察采风。同时,充分利用校园环境对学生进行文化熏陶。例如,设计文化长廊、课间播放客家山歌等,既能使学生耳濡目染、感受客家音乐文化,也能充实课余生活,有利于学生的身心健康发展;第四,要创新改造传统闽西客家山歌。客家山歌内容多以传统劳动生产生活为题材,要创新发展客家山歌,可以从歌词内容入手,以新时代的生产生活方式和价值追求为素材,并引入新型作曲技法,丰富乐曲种类和体裁,创作出与时俱进、富有时代气息的新式客家山歌;第五,要利用网络媒介发展闽西客家山歌。充分利用网络与社交媒体对闽西客家山歌进行传播发展,不仅可以促进客家音乐文化的传承,还能加强优秀传统文化资源与数字化科技手段的融合。通过电视、网络媒体等现代传播媒介进行直播、开展线上歌曲比赛等方式,能够将闽西客家山歌更快速、更广泛地传播。

综上所述,闽西客家山歌是我国宝贵的音乐艺术文化遗产,是客家人民劳动生活足迹的见证,同时也是闽西客家人民智慧的结晶,具有其独特的审美价值。面对当下多元文化冲击、传承人稀缺等难题,开展闽西客家山歌研究、保护、传承工作迫在眉睫。我们应该从实际出发,利用网络媒介进行宣传、调研,鼓励创新创作具有时代精神的歌曲,从而推广客家传统音乐文化,使闽西客家山歌与时俱进、历久弥新,并在中国传统艺术文化中更加绚烂夺目。