龙岩山歌《日头出来红搭红》音乐分析论文

2024-08-23 10:48:28 来源: 作者:zhouxiaoyi

摘要:客家族群集中在我国大陆南方山区以及台湾地区。由于内陆地区与台湾地区被台湾海峡隔开,导致两地的地形及气候等具有一定的区别,形成了各具特色的大陆客家族群文化与台湾客家族群文化。客家人虽然都讲客家方言,但在不同的文化影响下产生了丰富的用词与音调,丰富多样的客家山话也自然而然地孕育出了多姿多彩的客家山歌。

客家族群集中在我国大陆南方山区以及台湾地区。由于内陆地区与台湾地区被台湾海峡隔开,导致两地的地形及气候等具有一定的区别,形成了各具特色的大陆客家族群文化与台湾客家族群文化。客家人虽然都讲客家方言,但在不同的文化影响下产生了丰富的用词与音调,丰富多样的客家山话也自然而然地孕育出了多姿多彩的客家山歌。本文以龙岩地区的客家族群为研究范围,龙岩山歌《日头出来红搭红》为研究对象,通过文献收集法对其人文特点、音乐特点、演唱特色和歌词艺术特点进行比较系统的研究,并试图以此个案探究龙岩山歌的艺术特色。

一、《日头出来红搭红》的人文特点

(一)龙岩客家族群分布

中国大陆的客家民系按客家人口排名依次有广东省、江西省、广西壮族自治区、福建省。龙岩地处福建西部,因而被称为“闽西”,是客家文化的主要发源地与融合地之一。其中,龙岩的客家人口占总人口的八成以上,而流经龙岩市长汀县的汀江更有“客家母亲河”之美誉。

(二)《日头出来红搭红》的研究意义

从广义上看,龙岩山歌是龙岩范围内劳动人民口头创作并得到传唱的山歌,这类山歌从语言方面可以分成两大类型,即龙岩山歌与客家山歌。龙岩山歌使用兼有客家山话与闽南语特色的龙岩话,而客家山歌使用的则是客家话,二者合称为“闽西山歌”。狭义上,龙岩山歌指的是以新罗区为起点,向各地传播开来的山歌,其传唱于新罗区的各个乡镇,按照地区划分可以分为白沙山歌、大池山歌、适中山歌、城关山歌和漳平山歌。

龙岩山歌是河洛文明、畲族音乐与龙岩客家民歌的结晶,从历史文化方面看,具有一定的研究意义与价值。但由于龙岩地处山区,地域范围小且语言复杂,龙岩山歌难以得到广泛的研究与传承。《日头出来红搭红》是承载着浓厚的历史、有着鲜明的特色并且至今仍被传唱的龙岩山歌代表作品,鉴于此,本文从这首歌入手,对其进行力所能及的音乐分析工作,以期能更好地传承龙岩山歌。

(三)《日头出来红搭红》的创作背景及其内涵分析

龙岩山歌《日头出来红搭红》源自闽西工农革命运动。龙岩人民在红四军带领下一同建立闽西革命根据地,开展了壮烈的土地革命、工农武装革命、生产建设、扩红运动,击溃了国民党军阀的围剿行动和经济封锁。在这场惨烈异常的艰苦斗争中,产生了重要的革命宣传形式——山歌。

龙岩山歌由龙岩各地区劳动人民在阶级斗争和生产实践中集体创造而成。龙岩崎岖的地貌孕育了山歌这一音乐形式。而革命历史的背景又使龙岩山歌成为为百姓鸣不平的“不平歌”。

《日头出来红搭红》表达的是在封建地主阶级压迫下的工农百姓对美好生活的期盼以及对毛主席领导的工农革命走向胜利的信心。其创作包含了客家族群独特的以羽商为基础的音列、自由延长的节奏、乱中有序的节拍以及绝句般精心安排的押韵布局等。

二、《日头出来红搭红》的音乐分析

(一)节奏特征分析

1.自由延长

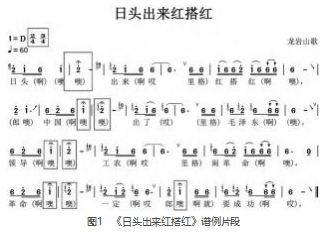

由于龙岩地处山区,重峦叠嶂,村民之间往往通过喊话进行交流且需要拖长话音。伴随着山与山之间的回声,不论是喊话、吆喝还是歌唱往往都余韵悠长,因此《日头出来红搭红》频繁使用自由延长符号记谱且节拍颇为自由,如图1所示。

从谱例中可看出,该作品的节拍为“四二拍”与“四三拍”交替进行,在自由演唱风格的影响下,拍号存在的意义已经变得不那么必要,龙岩山歌存在着很强的即兴性,常常通过即兴对当下的趣事进行创编,而歌手凭借的往往是一些具有当地特色的旋律,通过填词一句句地唱出,并不一定完全合乎拍号。

龙岩山歌作品中自由延长符号的延长时值也并不存在确定的标准,同一首龙岩山歌在不同的歌手的演唱下,都会存在或大或小的区别。这是由于龙岩山歌的演唱是一气带一声,其演唱中的延长是按照每个歌手的习惯进行的,会因生理条件的差异而变得不同。

从自由延长和自由节拍的演唱风格来看,龙岩山歌与其他地区的山歌、劳动号子、信天游等具有很强的共性,而龙岩特殊的地理条件又造就了龙岩自身音乐与文化的风味。由于龙岩山区海拔较低,其悠长自由程度并比不上高海拔地区的山歌那般绵长嘹亮,而是自成一派的。音乐来源于生活,正是龙岩的特殊地理条件造就了独具特色的龙岩山歌。

2.逆分型的节奏特点

在封建地主和军阀的压迫下,龙岩百姓苦不堪言,地主阶级和白匪军的不断压迫使得百姓皆欲奋起反抗,然而白匪军身强体壮,而百姓多是老弱妇孺,难以正面反抗。但军官能镇压暴乱,却无法拦住百姓的日常生活,缴得了武器,却缴不了老百姓的嘴。正因如此,龙岩百姓常常自发组织歌会,暗中护送歌者上山,传唱百姓心中的“不平歌”,军阀来这个山头驱赶,歌者便摆渡到另一个山头继续演唱“民团官府管事多,不管钱粮管山歌,若使山歌禁得了,文武秀才会断科”。歌声此起彼伏,一领众和,因而《日头出来红搭红》采用的是逆分型的节奏,音符时值前长后短,这种逆分型节奏便于歌手带头高声唱,听众在听见歌手的第一个长音之后便易于高声附和。

(二)音调特征分析

闽西山歌的音列包含了二、三、四、五、六音列,其中常用三、四音列。《日头出来红搭红》全曲皆由“A”“C”“D”三个音构成的羽商四度跳进为基础的旋律音组,《日头出来红搭红》并非唯一只使用羽—宫—商(A—C—D)旋律音组的龙岩山歌,与其同样只使用羽—宫—商(A—C—D)旋律音组的还有《反对旧礼教》《天下最恶土豪心》等。事实上,以羽商为基础的旋律音组属于客家族群山歌音乐的其中一只旋律音列。而在闽西地区的山歌中,《日头出来红搭红》是其中较为典型的龙岩山歌。龙岩山歌非物质文化遗产传承人郭金香于2015年在中国音乐学院原生民歌课上讲解并示范演唱了该作品,并解释其中的“A”“D”羽、商两音地位更为重要,而宫音“C”往往是用于连接与过渡。因此羽、宫、商的旋律音组,是以羽、商二音四度跳进作为基础的旋律音组,而“A”“D”两音最为客家歌者所热爱,仿佛早已刻在基因当中一般,如家喻户晓的客家山歌《新打梭镖》全曲只采用了羽、商“A”“D”两音,但即便只有两个音,也能够配合节奏、衬词、滑音等创造出一首具有浓厚客家风格的客家山歌。

三、《日头出来红搭红》的演唱特色

(一)力度的把握

《日头出来红搭红》在力度上遵循“强—保持—渐弱—弱”的规律。以第一句为例,在“日头啊噢”达到最高音时保持强的力度,随后在“出来啊哎里格红搭红啊”进行渐弱,直到“噢”达到最弱。究其原因,是由于龙岩独特的地域因素,使得村民与村民之间常常需要通过“高声吆喝—保持”吸引对方注意之后才能够渐弱音量陈述内容,这种独特的对话习惯要自然地融入山歌对唱中。

(二)滑音的妙用

滑音是劳动号子、信天游、山歌中非常惯用的演唱处理方式,因而在记谱中,这类民歌常常伴有滑音的符号。《日头出来红搭红》中带有“噢——↑”的上行滑音类似于喊话中的升调,意在将感情传达至另一个山头,并引起其他山头村民的注意,同时提高喊话人与被喊话人的兴奋度。

而作品中带“噢——↓”的下行滑音,则反映喊话人在拖长音后气尽而止。滑音伴随着气息的保持一气带一声,在每位歌手的生理独特性因素的影响下,赋予该作品节拍以多样性和一定的自由。

四、《日头出来红搭红》的歌词艺术特点

(一)歌词的结构特点

该作品从节奏节拍上看似乎过于自由,实际上从歌词的音节分布上看,结构仍然工整且合乎规律。“日头—出来—红搭红”“中国—出了—毛泽东”“领导—工农—闹革命”“革命—一定—要成功”,整体上看是四句结构,且都符合“2+2+3”的音节分布,与七言律诗颇为相似。正因如此,该作品更应称为是在一定规律范围内的自由抒情,这也使得作品颇具艺术美感。

(二)歌词的押韵特色

该作品共有四句“日头出来红搭红,中国出了毛泽东,领导工农闹革命,革命一定要成功”。句末在音调上为平、平、仄、平,非常符合古诗词的音调布局,以唐代诗人李白所作诗《静夜思》(床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡)或宋代诗人苏轼所作诗《题西林壁》(横看成岭侧成峰,远近高低各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中)为例,其音调均为平、平、仄、平。不仅如此,《日头出来红搭红》的平声句末字“红”“东”“功”都有相同的韵脚“ong”,而仄声句末字“命”则不共享韵脚。古诗《静夜思》的平声句末字“光”“霜”“乡”皆有相同的韵脚“ang”,仄声句末字“月”则不同;《题西林壁》的平声句末字“峰”“同”“中”古音中皆有相同的韵脚“ong”,仄声句末字“目”则不同。相比之下,不难看出看似自由而即兴的革命山歌,实则对仗工整,内含古诗严谨的写作逻辑。

(三)歌词的衬词和方言运用

衬词在民歌中被频繁使用,多为语气词,其中又以山歌使用居多。音乐源于生活中的长期实践,衬词亦是如此,在层峦叠嶂或深谷密林之中,人与人常常需要远距离交流,而交流的前提是先吸引对方的注意,无意义的喊叫声或是吆喝声被自然而然地运用了起来。这些吆喝声虽无意义却有着多样而稳定的音调,因此,在劳动人民创造民歌或山歌时常常将其融入音乐作品中。例如,陕西信天游《赶牲灵》“走头头的(那个)骡子(哟——↑),三盏盏的(那个)灯,(哎呀)带上得(那个)铃子(哟),(噢)哇哇得(那个)声”。其中的“哟”和“哎呀”是无意义的被融入音乐的语气词。从衬词方面看,《日头出来红搭红》运用到了“啊”“噢”“哎”“朗”“里格”共五种衬词,其中“啊”“噢”“哎”“朗”为语气词,而“里格”则是具有实际意义的俚语衬词,在龙岩方言中意为“这个”,该衬词在龙岩的近邻江西的方言中同样经常被使用,以赣南民歌《十送红军》(一送里格红军,介支个下了山,秋风里格细雨,介支个缠绵绵)为例,其中的“里格”和“介支个”为江西方言,分别为“这个”和“那个”的意思。

《日头出来红搭红》是龙岩山歌的代表作品,其自由延长的节奏、富有特色的曲调以及用龙岩方言演唱等无不表现出闽西客家山歌尤其是龙岩山歌的艺术特色。龙岩山歌是闽西山歌里极具代表性的一个门类。作为由龙岩客家方言演唱,反映龙岩民间生活的乡村歌谣,龙岩山歌自晚清时期便为闽西客家人所广泛传唱。在民国时期龙岩山歌的受欢迎程度曾一度达到高潮,但因地处山区,位置偏僻,语言复杂,龙岩山歌难以跟上时代步伐,逐渐远离了年轻一辈的视野。近年来,随着龙岩山歌文化日益创新,以及传习中心和部分学者的不懈努力,龙岩山歌乃至闽西山歌越来越受重视,其内容也在改良之后变得越发精致。