基于KANO模型的成都主城区公园雕塑创作思路研究论文

2024-08-23 10:52:32 来源: 作者:zhouxiaoyi

摘要:在城市化进程中,公园作为城市居民休闲娱乐的重要公共空间逐渐受到重视。雕塑作为一种艺术形式,不仅能够丰富公园空间的美感,还能向人们传达特定的情感和价值。在公园雕塑创作多元化的当下,基于KANO模型创作成都市主城区公园雕塑作品的相关研究具有重要的理论和实践意义。

在城市化进程中,公园作为城市居民休闲娱乐的重要公共空间逐渐受到重视。雕塑作为一种艺术形式,不仅能够丰富公园空间的美感,还能向人们传达特定的情感和价值。在公园雕塑创作多元化的当下,基于KANO模型创作成都市主城区公园雕塑作品的相关研究具有重要的理论和实践意义。

成都作为中国西南地区最大的城市之一,其城市建设和文化发展已取得长足进步。然而,成都市区公园雕塑作品的创作仍处于发展阶段,存在着设计同质化、内涵不足、功能单一、互动性较弱等问题。本研究旨在通过运用KANO模型,分析成都市主城区公园雕塑作品的设计切入点和功能层级,探讨如何通过创作手法和设计理念提升雕塑作品的多元价值。

一、公园雕塑相关研究现状

(一)材料选择类研究

这类研究关注的是公园雕塑创作中所使用的材料选择问题。在已有研究中,许多学者对不同材料在公园雕塑创作中的应用进行了探讨。例如,李敏在《试析公共雕塑在公共空间的和谐构建》中通过对石材、金属和塑料等材料的比较分析,提出了在不同环境条件下选择材料的建议。然而,类似研究还存在一定局限性,比如缺乏对新材料的研究和实践验证。

(二)造型技法类研究

这类研究探讨了公园雕塑创作中的造型技法,包括雕塑造型的基本原理、雕塑技法的发展和应用等方面。例如,杨夏凉在《浅谈数字技术在当代陶瓷雕塑艺术创作中的应用研究》中对数字雕塑技法进行了研究,发现数字雕塑技术在未来的雕塑创作中具有很大的发展空间。然而,这些研究还缺乏对其他新兴技术的深入研究和应用。

(三)创作理念类研究

这类研究关注的是公园雕塑创作中的创作理念和审美追求。研究者通过对艺术家个人背景、观念和创作动机的分析,探讨了创作理念对作品风格和意义的塑造。例如,李青璇在《城市公共空间中的雕塑互动性研究》中就对城市公共空间中的雕塑互动性问题做出了较为全面细致的探究,对国内外经典互动性雕塑的创作理念和思路进行了剖析。冯超在《公园互动景观装置设计研究》中也对公园互动景观装置设计进行了系统研究,主要从技术层面和观念层面对互动景观装置的设计进行了理论和实践指导。项侃侃则主要从心理学的角度探索了趣味性互动公共雕塑的创作机制和创作方法。除此之外,还有的研究以地域文化、家风文化、生态文化等为切入点探索雕塑的创作方法。这类研究从创作理念入手分析雕塑作品的生产逻辑,但其视角仍是以创作者为中心,缺乏对观者(市民)介入创作的重要性的研究。

通过对现有的研究进行分类和述评,可以看出当前的研究存在以下问题:第一,对于新材料的研究不足;第二,对于新兴技术的研究不足;第三,创作理念与观者体验的关联性研究不足。

二、研究方法及过程

(一)KANO模型概述

KANO模型的创建者是狩野纪昭。该模型主要用于帮助企业了解客户对产品特性的需求和期望。该模型可以帮助企业识别与产品特性相关的不同满意度类型,从而指导产品进行改进和创新。KANO模型将产品服务的质量特性分为基本(M)、期望(O)、魅力(A)、无差异(I)和反向(R)五种属性。

(二)公园雕塑功能收集与整理

通过文献调研、实地走访、艺术家访谈等方式,研究者对成都市区公园雕塑作品功能做了整理,主要包括审美层面、实用层面、互动层面。

(三)KANO问卷设计

将收集整理的公园雕塑功能进行问卷设计,每个问卷的设计包括正反两个方面。问卷采用李克特五级量表形式,将回答的满意度划分为五级(不赞同、基本赞同、无所谓、理所应当、非常赞同)。

(四)数据统计与分析

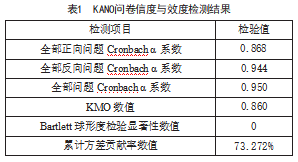

本次问卷以线下随机发放的方式进行,发放地点选取了成都主城区7个具有代表性的公园。研究者发放了130份问卷,将问卷全部回收后,剔除无效问卷10份,最终获取有效问卷120份。研究者对受访者信息进行了统计,并对问卷信度与效度进行了检验(见表1)。

本项研究中的全部问题Cronbachα系数大于0.9,表明本研究的问卷信度高;累计方差解释率数值在50%以上,表明本研究的问卷效度高。

研究者运用SPSS进行数据分析,并对照KANO模型评价结果分类对照表,得出11项雕塑功能的属性类型(见表2)。

Better(满意影响力值)、Worse(不满意影响力值)在研究中主要用于分析市民对雕塑作品各项功能变化的敏感程度;Better值=(A+O)/(A+O+M+I),该指标的范围是(0~1),计算结果越大表明敏感性越大,优先级也越高;Worse值=-1×(O+M)/(A+O+M+I),该项指标的范围是(-1~0),数值越小敏感性越大,优先级也就越高。

研究者在完成对雕塑功能指标的属性划分之后,对各个功能指标的重要程度进行了排序,以便于创作者掌握雕塑作品功能指标的优先级顺序。功能优先级由强到弱依次为:基本属性、期望属性、魅力属性、无差异属性。此外,研究者还通过分析Better-Worse敏感度数值,对功能属性进行了二次排序。因此,根据分析结果,在公园雕塑的创作上,A1属于基本属性,必须要满足,B4属于期望属性,应该优先满足,A2、B1、A5、C2、B2、A4属于魅力属性,应该满足,而A3、C1、B3属于无差异属性,可不予考虑。

三、研究结论和创作建议

(一)研究结论

审美层面:第一,雕塑作品的视觉效果属于基本属性,因此在创作过程中不但要重视这一属性,更要思考如何对其进行创新。第二,雕塑作品愉悦心情这一功能属于魅力属性,市民更希望雕塑作品具备深刻的内涵,能够引人深思,让人的心灵得到净化。作品是否可以促进家庭和谐也属于魅力属性,说明市民更希望雕塑作品能够提醒大家关心家人,从而促进家庭和谐。第三,雕塑作品是否能够提升个人修养属于无差异属性,说明市民不认为仅仅通过雕塑作品就能够提升个人素养。

实用层面:雕塑作品是否可以成为亲子互动媒介属于期望属性,说明市民希望有更多的雕塑作品能够成为亲子交流的媒介。成为网红打卡点和提供便捷服务都属于魅力属性,说明市民期望这些功能能够成为公园雕塑作品的附加功能。

互动层面:市民能否介入雕塑作品多元形态的形成过程属于魅力属性,说明市民期待参与到作品的整体创作中。市民和雕塑作品是否可以随意互动属于无差别属性,说明大家对于随意互动的意愿并不强烈。因此,可以得出结论:市民对于雕塑作品本身的形式或者欣赏方式持开放态度,而市民关注的重点是雕塑作品本身是如何构成的,是否融入了市民的意愿或想法。因此,充分征集市民意愿,让市民参与到决策中是雕塑作品创作过程中的重要环节。

(二)创作建议

为了更好地提升成都主城区公园雕塑作品的质量,让雕塑作品更好地服务于市民,提升市民满意度,研究者提出以下建议。

第一,公园雕塑创作需要牢牢抓住视觉效果这一核心要素进行多元化创作。因此,公园雕塑创作无论采用何种创作类型、造型要素,也无论使用何种材质,搭配何种色彩,视觉要素必须放在第一位。

第二,在公园雕塑创作的功能设定上,可以在亲子互动等方面进行深入思考和探索。将亲子互动、打卡纪念、提供便捷服务等功能和雕塑作品相结合,能够有效提升市民体验感。因此,创作者在构思作品方案时,可以创作更具亲和力和时代感的雕塑作品为目标。

第三,现代公园雕塑的创作过程,应该是市民积极介入和共同创作的过程。雕塑创作的过程应该以市民为中心,突出市民的主体作用,充分体现市民的主人翁地位。因此,创作应该积极思考将创作个体“我”转变为创作主体“我们”,充分调动市民积极性,让个人创作的公园雕塑变成集体创作的公园雕塑,最终形成人人参与营造、人人乐于创作的公园城市美丽景观。

在成都锚定“建设践行新发展理念的公园城市示范区”战略目标,大力推进公园城市形态塑造的大背景下,成都主城区公园雕塑创作将大有可为。毫无疑问,这个创作过程将是一个复杂的系统工程,需要创作者以系统的思维去审视公园雕塑的美学意义和社会价值。创作者在创作雕塑作品的过程中,除了要注重作品视觉效果上的本土意义,更需要关注居民在创作中的有效介入以及作品与观者之间的良性互动。