新中国建立17年间钢琴赋格曲中的结构对位研究论文

2024-07-16 14:05:03 来源: 作者:zhouxiaoyi

摘要:结构对位是作曲家贾达群提出的重要音乐分析理论,主要研究音乐作品中的多重结构及其关系。新中国建立17年间的钢琴赋格曲中存在着各种结构对位现象,如层对位、局部对位、整体对位,对其中多重结构的研究有助于我们深入理解作品的结构特征,并对各音乐元素之间的关系有进一步认识。

摘要:结构对位是作曲家贾达群提出的重要音乐分析理论,主要研究音乐作品中的多重结构及其关系。新中国建立17年间的钢琴赋格曲中存在着各种结构对位现象,如层对位、局部对位、整体对位,对其中多重结构的研究有助于我们深入理解作品的结构特征,并对各音乐元素之间的关系有进一步认识。

关键词:结构对位;钢琴赋格曲;复调思维;贾达群;陈铭志

“结构对位”是我国著名作曲家、音乐理论家贾达群教授于21世纪初提出的音乐分析理论,是我国音乐分析学科的重要新近研究成果。贾达群在大量理论研究与创作实践的基础上,提出了关于多重结构及其关系的结构对位理论,包含结构对位的定义、特点和类型等方面。贾达群在其著作《作曲与分析》(2016)与《结构诗学——关于音乐结构若干问题的讨论》(2009)中分别指出:结构对位就是研究音乐作品中的多重结构现象及其相互关系,常见的结构对位类型有层对位、体对位、局部对位和整体对位。[1]“任何两种(或以上)构成某种结构形态的音乐(结构)元素及其结构层级之间只要出现结构划分上的不一致便可归属结构对位的范畴。”[2]可见,结构对位理论将复调思维和技法作了进一步发展。

在新中国建立后的17年间,音乐民族化思潮随着一系列文艺政策的指定与执行,成了当时中国音乐发展的主流。[3]当时中国音乐家期望在外国乐器上演奏出具有中国特色的音乐,从一般模仿欧洲的钢琴或提琴的音乐语言,到逐步探索出具有中国特色的钢琴语言或提琴语言,该不断试探、积累、消化的过程即“民族化”的过程。[4]众多杰出中国作曲家运用民族化的音乐风格创作了一批经典的赋格曲,如:陈铭志《新春》和《山歌与村舞》,罗忠镕《五首五声音阶前奏曲与赋格》第一套,饶余燕《引子与赋格》和《引子与赋格——抒情诗》,等等。“上述钢琴赋格曲将民族化音乐语言与西方赋格体裁进行了紧密结合,灵活运用多种西方的对位技法,在保持严密的格律形式的同时,彰显了鲜明的中华民族特色”,[5]且这些作品对今后民族化复调与五声性调式和声的理论体系发展都产生了重要影响。“作为一种现象,‘结构对位’在传统音乐作品里早就存在,在20世纪音乐中更是大量涌现”。[6]上述新中国建立17年间的钢琴赋格曲中便存在着层对位、局部对位、整体对位等结构对位现象,值得我们深入研究。以下笔者运用结构对位理论对上述赋格曲进行分析,力求探究这些作品中丰富的结构对位现象。

一、层对位

层对位是在单一结构之间产生的多重结构对位关系,这是结构对位类型中最为多见和普遍的现象,层结构的对位关系一般有隐伏型、镶嵌型等。[1]

(一)隐伏型层对位

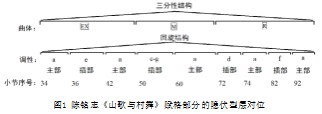

陈铭志将《山歌与村舞》(1957)与《新春》(1956)的赋格部分的结构均作了精心安排,使它们呈现出不同形式的隐伏型层对位。

《山歌与村舞》赋格部分在曲体上呈现为三分性结构,在调性上则隐伏着回旋结构(见图1),从而形成了三分性结构与回旋结构的结构对位。赋格主题及其倒影形式在主调a小调上总共出现了六次(其中有三次是在中间部作紧接模仿),在尾声中出现了a小调上主题首部动机,这样便形成了贯穿全曲的五处a小调的段落,相当于回旋结构的主部;在每两个相邻的a小调的段落之间,主题均在其他调性上出现,可视为回旋结构的各个插部。由此可见,这首赋格的调性结构与其曲体结构形成了多重结构现象,从而构成了典型的结构对位。

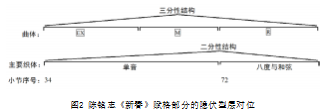

《新春》赋格部分则呈现出了曲体结构与织体结构的隐伏型层对位(见图2)。这首赋格在曲体上同样采用了传统的三分性结构,在织体形态上则隐伏着二分性结构。各声部在呈示部与中间部以单音旋律的线状织体为主;而再现部则以八度与和弦织体为主,用八度进行的织体形态将旋律线条加粗,同时结合了块状和弦织体,以与前面的单音旋律形成鲜明对比。

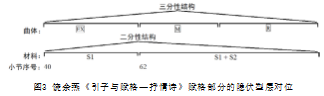

饶余燕《引子与赋格——抒情诗》(1964)赋格部分也使用了隐伏型层对位。全曲在曲体上也是运用了典型的三分性结构,在主题材料的分布上则隐伏着二分性结构(见图3)。赋格呈示部仅呈示了S1;中间部与再现部将S1与S2共同进行发展变化,其中两个主题纵向结合出现多达5次,从而使这首赋格在材料分布上的二分性结构特征非常明显,即形成了三分性与二分性的结构对位。此外,作为二重赋格,此曲的材料分布非常具有新意,S2在S1作展开时进入,与S1纵向结合,二者共同发展和再现,即S2的呈示与S1的展开同时进行,这种方式有别于常规的“并列式”和“重叠式”结构的二重赋格,展现了作曲家的创新性。

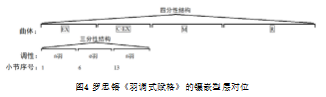

(二)镶嵌型层对位

罗忠镕《五首五声音阶前奏曲与赋格》(以下简称《五首前奏曲与赋格》)第一套(1963)第五首《羽调式赋格》中运用了镶嵌型层对位。赋格部分在曲体上呈现为四分性结构,而其前两个部分,即呈示部与副呈示部的调性安排则表现为三分性结构,从而形成了镶嵌型的结构对位,即将三分性的结构镶嵌于赋格局部的二分性结构中(见图4)。为了使副呈示部与呈示部具有一定程度的对比,罗忠镕在副呈示部中采用了“答题——主题”的形式,从而使两个呈示部每次主题进入的调式调性呈现为异宫系统的“A羽——E羽——E羽——A羽”。由此可见,这首赋格中的调式调性作为重要的结构力,与两个呈示部的结构功能紧密结合,使作品的结构更为连贯。

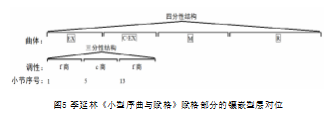

李延林《小型序曲与赋格》(1961)赋格结构与罗忠镕这首赋格如出一辙(见图5),可见当时我国作曲家在探索运用民族风格创作赋格曲时,有一些共性处理方式。李延林这首作品也是在呈示部与副呈示部中运用了异宫系统的“主题——答题——答题——主题”形式,即将三分性的调性结构镶嵌到赋格局部的二分性结构中。

二、局部对位

局部对位是从不同的视角对结构中各结构元素的逻辑进行观测而发现的局部结构多样化的结果。[1]

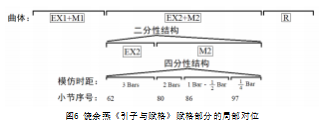

饶余燕《引子与赋格》(1956)中使用了局部对位,赋格部分在曲体上表现为三分性结构,其第二主题域在结构功能上呈现为一个独立的二分性结构,而根据其中S2的模仿时距变化又可划分为一个四分性结构(见图6)。赋格第二主题域中大量运用了模仿,且模仿时距采用了递减形式,有效增加了音乐张力,以推向再现部开始处的高潮。第二主题域根据主题之间的模仿时距可以分成四个阶段:一、第62-79小节是相隔三小节的简单模仿,此处是赋格呈示部,所以作曲家严格按照格律性的要求,主题和答题从高声部往低声部依次交替进入;二、第80-85小节是相隔两小节的三声部紧接模仿,音乐张力开始增加,且旋律线条从单音变成了八度,声部进入顺序变成由低向高;三、第86-96小节为四声部紧接模仿,参与紧接模仿的声部数量增加了之后,音响效果更为紧凑,作曲家从相隔一小节的模仿逐渐过渡到相隔半小节的模仿,进一步加强了紧张度,以便推向高潮;四、第97-102小节为相隔一拍的卡农式模进,极具动力性,把之前聚集的张力推向了顶点,引出第103小节开始的整首作品的高潮。可见,在第二主题域中,模仿时距作为一种结构力,在音乐发展中起到了重要作用,其与具有不同结构功能的呈示部与中间部形成了多重结构现象,从而使局部结构变得多样化,即二分性和四分性的结构对位,充满了结构上的趣味。

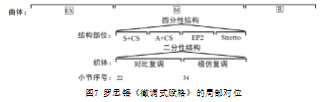

罗忠镕《五首前奏曲与赋格》第一套第四首《徵调式赋格》的中间部呈现出了结构部位与复调织体类型之间的局部对位(见图7)。这首赋格的中间部先是主题与固定对题结合出现,之后是主题异宫系统的答题与固定对题的结合,接着是第二间插段,最后是以主题首部动机为材料的紧接段,故整个中间部的结构部位表现出了四分性的特征。而从复调织体的角度看,中间部的主题和答题在进入时,都与固定对题形成了二声部对比复调织体;第二间插段中第34-39小节使用了卡农式模进,第39-43小节使用了常规的卡农式模仿,即第二间插段与紧接段均为二声部模仿复调织体,所以中间部使用的织体呈现为二分性结构。由此可见,作曲家在这首赋格中巧妙运用了复调思维与复调技法,使作品中呈现的多重结构具有很强的逻辑性与多样性。

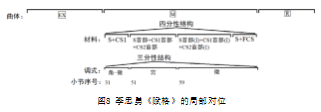

李忠勇《赋格》(四川花鼓主题)(1961)中间部也使用了局部对位,其材料分布呈现为四分性结构,而调式安排则运用了三分性结构(见图8)。这首赋格中间部的材料非常丰富多变,包括了主题、两个固定对题、自由对题,以及主题与对题的首部及其倒影形式,并且从材料分布上看可分成明显的四个部分。因为赋格中间部可以交替使用完整与不完整的主题,[7]故李忠勇在这首赋格中间部第一和第四部分运用了完整的主题,第二和第三部分运用了主题的首部动机,可见作曲家对主题材料的处理非常灵活。从调式上看,作曲家在中间部开始处将原先单一调式调性的主题作了转调处理,变成了“角-徵”的转调主题,增添了调式色彩的变化;接着先后在宫调式与徵调式上进行;中间部结束前的主题在陈述时回到了单一的徵调式,与前面的调式相统一,从而使整个中间部的调式安排表现为三分性结构。

值得一提的是,李忠勇这首赋格在整体结构上表现出了明显的对称性。其呈示部与再现部篇幅完全相等,均为30小节;中间部在材料分布上也呈现为对称的四分性结构,居中两个部分用主题首部动机,外侧两个部分用完整的主题,从而使全曲具有对称结构的美感。很多三部性结构的音乐作品在整体上会表现出导向对称的强烈倾向,往往是具有相同规模的两端部分围绕着与它们长度不同的中间部分。[8]

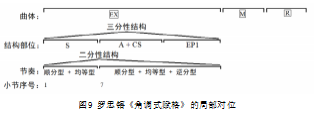

罗忠镕《五首前奏曲与赋格》第一套第三首《角调式赋格》呈示部中也表现出了局部对位的形态。该呈示部从结构部位来看,具有三分性的结构,即主题、答题与固定对题的结合、第一间插段;而从节奏类型分析,则呈现为二分性结构(见图9和谱例1),即形成了结构部位与节奏类型的对位。

此曲呈示部中,S运用了顺分型节奏(♩♪)与均等型(♪♪♪)两种类型,从CS开始处加入了逆分型节奏(♪♩),使这三种节奏类型结合并在EP1中继续沿用。顺分型节奏是流畅运动的一种表现,在弱拍上出现的短音或细分的音较不稳定,推动着往下进行到较长、较稳定的强拍上去,均等型节奏则有均等时值的律动感,能使人“感到节奏整体的融合性”,[9]所以S的音乐形象较为流畅自然稳健。而逆分型节奏能“克服单调性,带给节奏以活力”,[9]因此在CS与EP1中加入的逆分型节奏能给音乐注入动力性,其在与顺分型和均等型节奏结合的同时能有效推动音乐发展,也使第7-19小节的节奏在整体上与第1-6小节的节奏形成对比,从而使呈示部的节奏类型呈现为二分性结构。

三、整体对位

整体对位是作品整体结构出现的多重现象,并会导致结构的多意多解。[1]

汪培元《中国民歌主题小赋格曲集》(以下简称《小赋格曲集》)(1956)的第二首、第四首与第五首都呈现出了整体对位的形式,其中第二首和第五首还表现出了更为复杂的“多重结构对位”,具有很强的创造性与表现力。

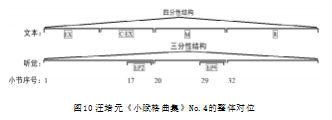

汪培元该曲集中的第四首赋格在整体上表现出了文本结构与听觉结构的对位(见图10),其四分性的文本结构与三分性的听觉结构形成了整体对位。

从音乐文本来看,全曲可分成四个部分,各部分之间都被EP隔开,具有清晰的分界线。而在听觉的感性体验上,呈示部与副呈示部是紧密连接的,二者都在A宫系统中,呈示部通过EP1平稳地过渡到了副呈示部,EP1与前后部分均使用了二声部对比复调织体,声部衔接非常流畅,音乐张力的过渡也相当自然,使呈示部与副呈示部在听觉上相当于一个整体。而EP2与EP4则均与它们的前后部分有明显区别,在听觉上与文本上都将其前后部分作了明显的划分。EP2是全曲的高潮,运用了主调织体,高声部用模进的手法进行到了全曲最高音区,低声部用和弦织体伴奏,具有强烈音响效果,颇具动力性;EP4也改变了织体,其主要运用了单声部织体,整体旋律线条与EP2相似,二者产生了前后呼应的效果,EP4在结束前作了渐慢处理,在再现部开始时回到原速,速度从不稳定到稳定的变化也产生了明显的段落感。此外,EP2与EP4跟它们后面的部分都是远关系转调,这也在听觉上产生了清晰的段落分界线。

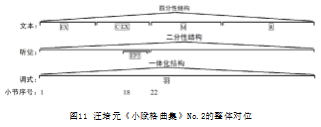

汪培元该曲集第二首赋格呈现出了四分性的文本结构、二分性的听觉结构与一体化的调式结构,三者的结合形成了多重结构对位的形式(见图11)。全曲的文本结构与第四首相同;在听觉结构上,全曲表现为以第22小节为分割点的二分性黄金分割结构,第22小节既是中间部的开始,也是全曲的正向黄金分割点,从而使整首赋格的二分性听觉结构具有非对称结构的美感。呈示部与副呈示部通过EP1很自然地连成一个整体,衔接处的力度使用了渐变的形式,使音乐张力缓慢发展,使人在听觉感受上自然地将两个部分紧密联系。中间部与再现部的连接也很平稳,中间部结束前速度渐慢,但到再现部时并没有回到原速,而是顺着速度渐慢的发展逻辑,停留在了慢板的速度,并且再现部很短,缓缓地在弱奏中结束,仿佛一个依附于中间部的补充结构,即中间部与再现部也紧密地融为一体。而副呈示部与中间部之间则被EP2明显地分隔开:EP2到中间部的力度采用了突变的形式,从p突然变到mp,而且第21小节高声部下行进行,空出了高音区,使第22小节主题在高音区进入时可以听得非常清晰,并且此次主题在新的调性上出现,这一切都加深了我们在听觉上对中间部开始处的印象,从而产生了明显的段落感。调式结构上,全曲均在羽调式进行,虽然在调性上经过了不同的宫音系统,但调式始终没变,呈现出了一体化的结构形式。

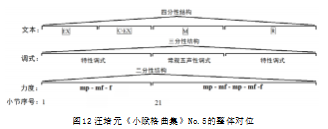

汪培元该曲集第五首赋格的多重结构对位表现为四分性的文本结构、三分性的调式类型与二分性的力度结构之间的整体对位(见图12)。全曲的文本结构与上述两首均相同。调式方面,因为这首赋格的主题来自湖南民歌《洗菜心》,所以作曲家在呈示部、副呈示部及再现部中运用了湖南地区的特性羽调式——湘羽调式,生动地将该主题的地方性色彩与特征表现得淋漓尽致;而中间部的主题陈述时则运用了常规的五声性调式中的宫调式,使主题展现出新的调式色彩,与首尾部分形成鲜明对比,从而丰富了全曲的调式类型。在力度结构上,呈示部与副呈示部在整体上表现出了持续渐强的形态,为mp-mf-f,在第16-19小节达到高潮,即第1-20小节在力度发展逻辑上是一个整体;第21小节的力度也是从mp开始,之后在mp与mf之间交替进行,没有明显对比,在尾声处再次发展到了f,即第21-39小节的力度是从mp通过强弱交替逐渐发展到了f,可见这一段的力度变化也是在统一的发展逻辑之下的。而且全曲仅有的两个f分别在第16-19小节与尾声中,两者形成力度上的前后呼应,也强化了全曲力度结构的二分性特征。而EP2是全曲力度结构的分界线,第20-21小节从f迅速减弱到了mp,即在短时间下降了两个力度级别,产生了明显的力度对比,而且第21小节是中间部主题的第一次进入,其也强化了此处的段落感。

四、结语

综上所述,新中国建立17年间众多经典中国钢琴赋格曲中存在着隐伏型层对位、镶嵌型层对位、局部对位、整体对位等结构对位现象,这些多重结构不仅使这些作品的结构非常多样化,而且也有效地丰富了音乐表现力。此外,该时期钢琴赋格曲作为中国作曲家用西方乐器和体裁创作中国民族风格作品的重要成果,对我国民族化复调的发展具有很强的推动作用。对该时期钢琴赋格曲中结构对位的研究能使理论与实践紧密结合,非常具有学术意义。随着我国作曲与作曲理论学科的进一步发展,结构对位理论与音乐学分析、音乐叙事、音乐修辞等中国理论新近研究成果一样,在建设具有中国特色的作曲与作曲理论学科中起到了重要作用。笔者相信,在音乐界同仁们的努力下,我国音乐分析理论的发展将蒸蒸日上,结构对位理论也将会广泛运用到科研、创作与教学中,并取得越来越多可喜的成果!

参考文献:

[1]贾达群.作曲与分析[M].上海:上海音乐出版社,2016:321-342.

[2]贾达群.结构诗学——关于音乐结构若干问题的讨论[M].上海:上海音乐学院出版社,2009:153.

[3]冯长春.民族音乐文化身份的塑造——新中国建立17年的音乐民族化思潮[J].交响,2016(3):6.

[4]汪毓和.50年中国音乐回顾之二50——60年代的音乐创作[J].中国音乐,2000(2):3-4.

[5]潘逸筱.论20世纪50-60年代民族化思潮下的中国钢琴赋格曲创作[J].浙江艺术职业学院学报,2022(4):64.

[6]贾达群.结构对位——一种重要的结构现象与结构思维及技法[J].音乐研究,2006(4):74.

[7]Paul Walker.“Fugue.1.A classic fugue analysed,”The New Grove Dictionary of Music and Musicians[M].2001.

[8]William Rothstein.Phrase Rhythm in Tonal Music[M].London:Collier Macmillan Publishers,1989:110.

[9]杨儒怀.音乐的分析与创作(修订版)(上册)[M].北京:人民音乐出版社,2003:17-19.