玩虎轩本《元本出相琵琶记》插图特征分析论文

2024-06-28 11:46:37 来源: 作者:caixiaona

摘要:玩虎轩本中的插图既突破了表演传播的时间局限,又突破了文本传播的文字障碍,对《琵琶记》在文学、版画、舞台等方面都产生了深远影响。玩虎轩本借助插图对文本内容的再现与补充,使得《琵琶记》可以作文人的案头读物,也可以为村妇书童所理解,成为雅俗共赏的读物。玩虎轩本中插图虽然还是以故事内容情节为主导,辅助文本阅读,但是在画面中也增加了许多对建筑、景色的刻画,插图的装饰功能以及插图的独立性都有所增强。另外,通过图像的传播功能,推动了戏曲版画插图的传播,戏曲插图本相较于无图刊本的传播速度更快、传播地域更广。郑振铎先生形容

一、明代戏曲插图形制

戏曲刊本插图具有实用性、直观性和欣赏性等艺术特征。将戏曲中的“瞬间”的情境通过平面图像的艺术形式呈现出来,不仅能帮助读者在阅读文本时理解情节,更能直观地把其中的人物背景、环境场景展示出来。明代戏曲插图多是上图下文、单面式、双面连式等。上图下文是古代书籍插图传统的形制,图像占版面1/4左右的位置,图像让位于文字,难以细腻描绘,绘画风格简朴且艺术性较低。风月锦囊本(图1)中的插图为上图下文式,插图背景比较简单,突出主要人物与情节,受到画幅和刊刻技术的影响,刻画比较粗陋且有一定的模式化,需要借助文字丰富图像内容,而且在舞台演出的影响下,插图与舞台程式有关。而对比单面式的插图,插图占据整个书籍的一整页,更方便对人物以及场景进行细腻地描绘,插图更加精致和富有艺术性。世德堂本(图2)扩大了画面篇幅,线条细腻,人物增加且对面部刻画更加生动,不再是对舞台实景的直接模仿,深入展现戏曲情节。

而玩虎轩本(图3)的插图形制则是双面连式,版式为“左右跨页式”,两张插图左右连贯,形成一幅完整的画面。相对于上图下文式和单面式,插图的面积增加,使绘工发挥的空间增大,其能展现的画面、情节更为丰富,可以对人物、场景、室外的自然景色进行更多细节的刻画,增强了插图的观赏性和艺术性,也要求刻工的工艺技术更加成熟。戏曲插图的构图处理大多沿用了中国画的构图,整个构图灵活机动,在画面中不受任何视点约束,也不受时间、空间的束缚。

戏曲插图虽然服务于戏曲文本,主要作为对戏曲内容的解释与升华,补充剧本中文字表述的不足之处,但随着人们对图像的理解与感受的变化,人们开始重视对插图进行合理建构,从叙事传播向抒情写意发展。根据文本与插图之间的关联度,追求与图合以及图文对应,虽然增加了对环境的刻画,但戏曲的插图表现还是与剧本内容紧密相关,人物与场景结合,共同对画面进行描绘。画面插图循序渐进,贴合故事情节发展,使整个画面完整充实。

二、玩虎轩本插图特征

第一,采用以线为主的造型风格,画面中刻线整齐、细致、均匀。郑振铎先生曾对玩虎轩刻本的插图进行评价:“极精妙而多有变化,线条已是粗细并用,不再是纤细的一线到底了。”线条使得画面构图饱满,整个画面采用了长线、短线、直线、曲线、粗线、细线等不同形式和不同风格的线条,并且在刻绘中线条连贯匀称、井然有序、生动自然,在二维空间中展示了绘刻者精美的造型能力。插图画面的点线造型元素单纯简练,通过线条的不同分布组合的结构关系,在非常单纯的规则下创造出丰富的形式美感。

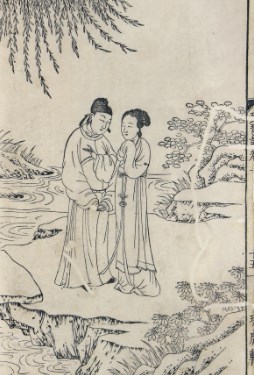

第二,刻画的人物形象温婉秀丽。玩虎轩本中绘制的人物身体偏修长,容貌秀美,五官柔和细致,大多呈现天庭饱满,地阁方圆,眉若弯弓,眼似蝌蚪的特点。无论男女老少,姿态都端庄优雅,插图风格与绘画作品中的“白描勾勒”相近。衣纹流畅精美,并且通过弧线的处理,体现衣物的垂坠感,宽大的袖子呈现蓬松感。玩虎轩本中的构图多为近景,为突出人物的活动留出了较大的空间,人物占据画面中心,一般为画面高度的1/2,形象生动,重视对人物心理活动的刻画。其中通过人物动作姿态、面部表情表现人物内心情感,借助文字的叙述,通过画面场景展现故事发展,使故事情节展现更生动立体。明中期以后,女性画像的表现有所转变,逐渐兴起以女性单独个像的描绘。玩虎轩本中有关赵五娘的插图,展现的大多是侧身低头、不与人注视。古代思想观念限制女性行为,插图中女性形象大多举止端庄、性格温顺,是封建礼教观念在女性身上的映射。插图中赵五娘的形象从二人分别后,对蔡伯喈的思绪万千,依依不舍,侧面反映了女性在当时时代背景下受诸多束缚。

第三,玩虎轩本插图中整个画面大面积留白。构图饱满,对场景的刻画更为精细,绘刻者根据自己对文本的理解与联想,增添了屋宇、湖石、花木、雕栏等细节。区别于绘者人物的线条,而插图中对于建筑物的刻绘,则都是使用直线绘制,使得画面呈现几何块面的分割形式,绘刻者通过对线条进行长短、疏密的变化,通过并列与交叉的线条排序,使得整体画面的安排富有节奏,不仅很好地展现了空间的纵深关系,人物与景物的远近关系,而且很好地把握了平面的疏密变化。不同于室外自然环境,对室内的物质环境诸如建筑、家具、服饰以及场景道具等,雕刻线条都是整齐方硬的,成为一种经典的时代文化现象。家具作为物质环境的重要组成部分,极具传统形式特征,故也成为徽派版画插图中物质环境的表现重点。

三、玩虎轩本插图秩序建构

玩虎轩本插图的空间秩序,主要体现为图像对远近、方位、大小等的经营布置。玩虎轩本在画面中对人物的位置和整个环境的安排上,人物占据画面的中心位置,通过略微俯视的视角将视线都集中在人物上,重点突出了人物的动作以及人物与人物之间的关系,使其叙事性和画面性高度统一。借助双面连式的构图增大了画面容量,增加了院落、山石树木的背景衬托。在插图与文本及戏曲表现的关系上,可以明显地看出插图与戏曲表现关系在逐渐减弱,插图在借鉴戏曲表演场景的基础上,有了新的追求。第二十二出“琴诉荷池”中,整个场景的构建使用细密的线条,只有对蔡伯喈的身后,通过留白与画面中细密的背景线条进行对比,突出中心人物,以及对右侧的树干借助浓厚的黑色表示树木纹理结构,上方浓密的树叶与蔡伯喈形成强烈的黑白对比,一疏一密的线条及黑白对比,提高了画面的丰富性。人物中心的留白与四周细密线条的背景紧凑分布,疏密安排井井有条,线条错列排开。通过线条、黑白的对比不仅表现了画面的疏密关系,更是展现画面空间纵深的一种方式。

玩虎轩本插图还体现了时间秩序。图像虽然是空间艺术,却可以很巧妙地在空间中引入时间元素,从而使画面富有秩序感。与画面的空间及其再现问题相比,人们对于图像时间性的关注似乎要弱得多。明代刊本中,以时间秩序体现画面逻辑关联的戏曲插图不少。在第七出“才俊登程”中,蔡伯喈等4人往长安赴选相遇。画面上共出现5个人物,这5个人被分成三个部分,其中蔡伯喈等4位才俊两人一组,右上角是“墙头上露出红粉”。从逻辑顺序上讲,蔡伯喈等4位才俊的出现和互相介绍在前,“秋千影里,墙头上露出红粉”在后,而笼罩整个画面的是蔡伯喈始终无法抹去的思乡忆亲情怀;“衷肠闷损,叹路途千里,日日思亲。青梅如豆,难寄陇头音信。高堂已添双鬓雪,客路空瞻一片云”,“他无情笑语声渐杳,却不道恼杀多情墙外人”。这些内容均被融入一幅画面中,并形成一个内在稳定的秩序,使得整幅画面和谐生动。戏曲插图对于文本内容加以秩序化的直观表现,使图像展现与文本不同的艺术特征。

四、玩虎轩本插图作用

明中期民间书坊开始重视对戏曲刊本中插图的刊刻,当时图像的精美程度也反映了书商们的能力。书坊主为了迎合读者阅读和观赏的需要,以及提高销量,有选择地刊印戏曲剧本,而且花重金聘请名家为刊本刻绘插图,有意识地利用各种手段招揽读者。民间书坊刊刻的戏曲作品在卷首题名中,常会出现插图的字眼,如出相、全相、出像、全像、绣像、合像等,即是在告诉读者刊本中附有插图,有助于市民的理解与欣赏,也起到了广告的作用。然而正是书坊主的主观意愿,为戏曲发展带来了积极影响。

玩虎轩本中的插图既突破了表演传播的时间局限,又突破了文本传播的文字障碍,对《琵琶记》在文学、版画、舞台等方面都产生了深远影响。玩虎轩本借助插图对文本内容的再现与补充,使得《琵琶记》可以作文人的案头读物,也可以为村妇书童所理解,成为雅俗共赏的读物。玩虎轩本中插图虽然还是以故事内容情节为主导,辅助文本阅读,但是在画面中也增加了许多对建筑、景色的刻画,插图的装饰功能以及插图的独立性都有所增强。另外,通过图像的传播功能,推动了戏曲版画插图的传播,戏曲插图本相较于无图刊本的传播速度更快、传播地域更广。郑振铎先生形容万历年间的版画艺术:“登峰造极,光芒万丈。其创作的成就,既甚高雅,又能通俗。不仅是文士们的案头之物,且也深入人民大众之中,为他们所喜爱。数量是多的,质量是高的。差不多无书不插图,无图不精工。”玩虎轩本的插图不同于早期徽派版画略显拙滞的风格,走向精细文雅的风格,插图富丽精工、典雅静穆,对后期文人画的风格和表现手法提供了丰富的创作素材和灵感来源。借助插图中人物动作、形象的表现,能指导戏剧的舞台表演。玩虎轩本插图的意义,不仅仅是插图本身的魅力,更促进了明代戏曲插图艺术的发展,推动了明代戏曲版画的繁荣,使戏曲文本从上层和文人之间推向民间,更具有世俗性和普及性。明代戏曲插图本中的插图已经不单纯地作为戏曲剧本的附属品,通过绘刻者娴熟的技法,借助绘画本身所独有的语言方式,使之成为一个独立的艺术作品,并且对其他文化也产生了深远影响。