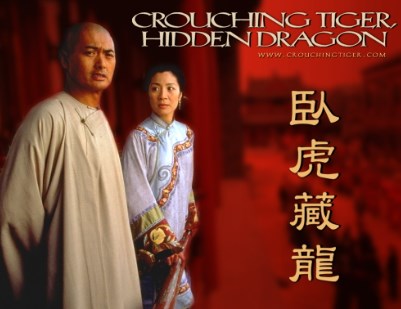

论艺术之魂与存在:《卧虎藏龙》之“见本心”

2024-06-13 14:13:46 来源: 作者:caixiaona

摘要:李安电影《卧虎藏龙》之“见本心”:一是玉娇龙的“本心”;二是李慕白的“本心”;三是李安的“本心”,是李安的“戏假情真”,亦是影片脉动的情感真理。面对技术理性、异化与非人之当代性、现代性人性危机,指出自救之道:通过艺术的体验之路,重返感性,是我们对艺术的心灵需求。回归生命本体论,是柏拉图式的“酒神的狂欢”与诗的迷狂,以“体验”之桥梁,通达人性的复归之道。“生命通过艺术而获得自救”[1],这才是艺术之魂与存在,是海德格尔诗意栖居的“在的家园”。

摘要:李安电影《卧虎藏龙》之“见本心”:一是玉娇龙的“本心”;二是李慕白的“本心”;三是李安的“本心”,是李安的“戏假情真”,亦是影片脉动的情感真理。面对技术理性、异化与非人之当代性、现代性人性危机,指出自救之道:通过艺术的体验之路,重返感性,是我们对艺术的心灵需求。回归生命本体论,是柏拉图式的“酒神的狂欢”与诗的迷狂,以“体验”之桥梁,通达人性的复归之道。“生命通过艺术而获得自救”[1],这才是艺术之魂与存在,是海德格尔诗意栖居的“在的家园”。

关键词:戏假情真;文本与潜文本;内在生活;心诚则灵;情感真理

一、见本心,心诚则灵

见本心,是李安电影《卧虎藏龙》之魂。李安的电影《卧虎藏龙》是对王度庐的小说《卧虎藏龙》的二度创造。小说中的“玉娇龙”,九门提督之女,却因为师傅高云雁传授武艺而有了一个江湖侠士剑客之梦,此乃:“忤逆”;而李安的电影《卧虎藏龙》中,李慕白要见玉娇龙的“本心”。何谓“本心”?

倘若你内心真实的热情与挚爱,与外界对你的期待有冲突,有所不同,你是顺应他人的期望还是成为真实的自己?

透过电影《卧虎藏龙》文本,探寻其潜文本人物的内在生活、人物本质与情感真理,是“遵从本心”还是“外界的期许”?麦基在《故事》一书中指出:“故事是生活的比喻”[2]。玉娇龙之忤逆外界(特别是身为九门提督父亲的期待),实则是“遵从本心”。“心诚则灵”。

一部真诚的艺术作品,是艺术家探寻内在生活与脉动的情感真理的征程。

触及“心学内涵”的艺术,反映着心灵的真切需求。子曰:“视其所以,观其所由,察其所安,人焉廋哉?人焉廋哉?”徐悲鸿以“一意孤行”为座右铭,徐悲鸿之奔马壮气腾腾,贵在骏马之风与神;吴冠中提出《笔墨等于零》,大胆而真挚;杨丽萍的孔雀舞独树一帜;吴昌硕“画气不画形”,此“气”乃艺术作品之中的灵魂与存在!

李可染师牛堂,可贵者胆,所要者魂。

所谓“精诚所至,金石为开”,乃是艺术之赤诚与热忱,方有赤子丹心之显影,是艺术之魂存在与呼唤:是心相、心画,是庄子之德充符境。

王一川在《中国艺术心灵》一书中探讨了中华文明心学内涵质素。

笔者认为,听音乐时,看电影时,看展时,雕塑与绘画,音乐与演出,歌剧舞美等,能够触动心灵、引起共鸣,那一刹那,是艺术心灵的显影。是《毛诗序》情动于中而形于言,是叶嘉莹的“兴发感动”。

二、李安电影《卧虎藏龙》之“见本心”探析

李安电影《卧虎藏龙》之“见本心”:一是玉娇龙的“本心”;二是李慕白的“本心”;三是李安的“本心”:是李安的“戏假情真”,亦是影片脉动的情感真理。而其中,玉娇龙的“本心”,是这部电影之魂。

(一)玉娇龙的“本心”

玉娇龙本是九门提督之女,却有了一个“江湖梦”。这与九门提督父亲的期待是忤逆的。

从文本层面看:王度庐小说《卧虎藏龙》(下卷)中,玉大人病重时骂高云雁。高云雁是玉娇龙的老师,偷偷教授玉娇龙习武。正是因为玉娇龙偷练武艺,才会遇见大盗罗小虎!堂堂九门提督之女,竟与大盗相恋,后又逃婚,令玉大人不耻。

在王度庐小说中,玉娇龙习武,原本愿作江湖中仁侠之士,却误与大盗罗小虎产生情缘,奈何“酌情尽义”,却又囿于“门第”之见。

罗小虎是杨笑斋和罗老实夫妇女儿的私生子。高朗秋作了一首诗记录罗小虎的悲惨身世。他的父母受冤遇害,兄妹飘零。玉娇龙与他相恋,这也是很重要的一个缘由。

玉家的悲剧起因是玉娇龙习武。这是违背父亲九门提督对她的期许的。

电影《卧虎藏龙》中,竹林打斗后,李慕白想收玉娇龙为徒未成,李把青冥剑抛入瀑布水潭中,玉娇龙不顾性命跳入水潭夺剑。这一刻,“见本心”。

玉娇龙对“青冥剑”之爱,是真爱。是她的江湖梦,她的武侠梦。是可以不惜生命的。

王度庐小说中,李慕白追赶玉娇龙,当剑被李慕白踢落时,“她不顾命只顾剑”,与电影异曲同工,同样,传神地表达了“玉娇龙的本心”。

从潜文本窥探人物的内在生活、人物本质与人物深层寓意:

青冥剑与玉娇龙,是整部影片的画龙点睛之笔,亦是影片之魂。可以说,“玉娇龙”这一叛逆、忤逆长辈却勇敢遵从本心的形象,是李安对电影真爱的表白。

玉娇龙爱人罗小虎给玉娇龙讲过“心诚则灵”的传说:

当一个人敢从山崖跳下时,天神会使他心愿成真。这,就是心诚则灵的内涵。

正如李慕白所说:“要见‘本心’。”

李安电影《卧虎藏龙》中,李慕白一直想收玉娇龙为徒,将剑法传下去。玉娇龙跳入水潭抢夺青冥剑,在那一刻,他看见了玉娇龙的本心。因此,影片中,李慕白去世以后,俞秀莲对玉娇龙嘱托道:“一定要真诚地对待自己。”

玉娇龙对父辈的忤逆,却是对本心的遵从。当外界对自己的期待,与自己心中的真实热情相违背时,遵从本心,此为“诚”。

美国原始派画家摩西奶奶在农场生活了大半生,后因身体原因放弃了刺绣,转向画画,80岁举办画展,轰动全球。摩西婆婆说:“不要违背自己的本心,便是真正爱自己。”[3]

(二)李慕白的“本心”

李慕白死前终于向俞秀莲表白了心迹,弥补了原王度庐小说《宝剑金钗》囿于婚约与道义而背离的爱情悲剧。

原著小说中,李慕白因为俞秀莲有婚约而不得不舍弃心中之爱,后来又机缘巧合遇见俞秀莲的未婚夫孟思昭,可谓是英雄惺惺相惜,孟为护李慕白而死。李俞二人为死去的孟而又放下了心中的情感。空留遗憾与肝胆。可悲可叹。

王度庐小说《宝剑金钗》(下)中,当秀莲得知李慕白杀了黄骥北后又自首投案时,对李慕白产生了倾慕爱恋之情。儒侠李慕白的形象跃然纸上。

在王度庐小说《宝剑金钗》中,“李慕白”是一个拥有仁侠之风骨、情义之肝胆的豪杰。

艺术形象承载的“魂”,由此体现,王一川在《论公众的艺术辨识力——艺术公赏力系列研究》一文中提到的:

对于中国公众来说,重要的不是是否可以“俗”和“艳”,而在于“俗”和“艳”的背后需要承载某种位居深度的“情”和“义”。[4]

其中的“情”和“义”,其实是中华文明的传统价值的体现。

(三)李安的本心:“戏假情真”,是影片脉动的情感真理

1.戏假情真

身为“九门提督之女”,玉娇龙的叛逆,是对父辈期待的忤逆,但却是对“青冥剑与江湖梦”的本心的遵从。李安电影《卧虎藏龙》中,李慕白想收玉娇龙为徒,要见她的“本心”。当李慕白将青冥剑抛入水潭中,玉娇龙不顾命只顾剑,想都没想跃入潭中夺剑时,她的本心自见。

而李慕白与俞秀莲的爱情悲剧,从王度庐小说《宝剑金钗》的错过到李安电影《卧虎藏龙》中死别前的坦诚表白,可以说,是他们之间爱情的真诚相见。

戏假情真,真心表迹,心相显影,是李安的本心:“电影梦”。

李安在《十年一觉电影梦》中关于“电影梦”这样说道:“它是我的青冥剑,是我心里的玉娇龙,是我心底深处那个自作多情的小魔鬼。”[5]书中谈到电影《喜宴》,“但人投入的感情却是真的……”[6]

“拍电影就是这样,它可能是个俗套。可是当我亲身去做后,我知道它不是。戏假情真,它是很真切的一个体验。它是一种颠倒众生、真情流露的做作。”[7]

2.情感真理

麦基在《故事》一书中指出“情感真理”:透过文本与人物的表象,探析人物的内在生活与角色本质,发掘潜文本中的情感真理,发现表象之后的真相与本质,这,才是故事的灵魂。

“情感真理唯一可靠的源泉就是你自己。”[8]

(法)安德烈•巴赞《电影是什么?》:“电影是名副其实的爱的艺术”。[9]

“玉娇龙”这一忤逆父辈的艺术形象,早已不是王度庐的小说,实则是李安借这一艺术形象,对电影的爱的表迹!是李安的移情、投射之爱。

戏假情真,是整部影片脉动的情感真理。

三、人性与感性,体验与存在:“生命通过艺术而获得自救”

艺术作品通过典型形象,从心学层面上,传达全人类共通的情感与共识的价值,重返感性,使人在城市化、高科技化、机器化的钢铁城市中,使人恢复人性,从异化走向人性的文明归途。

列夫•托尔斯泰在《艺术论》一书中提到:“艺术通过共同的情感和信仰,通过同样的感情,将人从个人生活提升到公共生活。”[10]影片《你好,李焕英》以全人类共通的“母爱”为主题,引发了共鸣。

“因为真正的人性就等于真正的感性。无人性,也就成了无感性。叔本华所谓静观,却恰恰就是一条无感性之路。”[11]

恢复人性,恰恰是“重返感性”的道路。王一川在《艺术公赏力》一书中提到艺术深层内涵,是“情”和“义”。杜丽娘牡丹亭还魂记,描写的是有情有义的真情,正是:天下有情人,共通的人性与情感,在科技、人工智能高度发达的时代变迁中,在钢铁城市之中,重筑海德格尔式诗意栖居的“在的家园”!是艺术之魂,是存在主义的“存在”。

王一川在《意义的瞬间生成》一书中提到“重返感性”:

“体验中生成的并不是他所谓理性,而是感性……而我们则认为人是感性存在物,因而主张超越理性而重返感性。”[12]

“生命通过艺术而获得自救”[13]。

通过艺术的体验之路,重返感性,是我们对艺术的心灵需求。

四、“存在”与“灵魂”

麦基在《故事》一书中指出:“价值观、人生的是非曲直,是艺术的灵魂。”[14]法国马塞尔•马尔丹的《电影语言》中谈道:“但是从美学观点,从电影存在的角度看,却是一无是处,即毫无艺术生命时……这些影片所缺乏的,就是人称为‘灵魂’或‘吸引力’,被我命名为‘存在’的东西,阿倍尔•冈斯说过:‘构成影片的不是画面,而是画面的灵魂。’”[15]

海德格尔的《存在与时间》中提到“存在者的存在”与“时间”。

萨特在《存在与虚无》一书中指出:“自在的存在”。[16]“存在存在。存在是自在的。存在是其所是。”[17]

从存在主义的哲学视域探寻艺术的意义,正是重返感性的瞬间。在生命时间中,重返感性,像一个真正的人一样去生活、去体验,找回人生的意义,这,是艺术的瞬间。也是我们对艺术的心灵需求。是海德格尔诗意地栖居的“在的家园”。

中华文明传统寻根之旅,是情与义,此乃:艺术之魂与存在。玉娇龙本是九门提督之女,却有了一个“江湖梦”。对父辈的忤逆,却是对本心的遵从。亦是李安的移情、投射之爱,此真心,是李安对电影真爱的表白。影片以玉娇龙跳崖及她的爱人罗小虎的“心诚则灵”为结束。影片中,李慕白去世以后,俞秀莲对玉娇龙的嘱托:“一定要真诚地对待自己。”同样是画龙点睛之笔。真,才是美。玉娇龙的“本心”是电影之魂。

参考文献:

[1]王一川.意义的瞬间生成[M].山东文艺出版社,1988:51.引自原著:尼采.悲剧的诞生英文版,第208页.

[2](美)罗伯特•麦基著.周铁东译.故事:材质、结构、风格和银幕剧作的原理[M].天津人民出版社,2014:119.

[3](美)摩西奶奶.人生只有一次,去做自己喜欢的事[M].北京联合出版公司出版,2017:45.

[4]王一川.论公众的艺术辨识力——艺术公赏力系列研究[J].文艺争鸣,2010(03):120.

[5]张靓蓓编著.十年一觉电影梦:李安传[M].中信出版社,2013:462.

[6]张靓蓓编著.十年一觉电影梦:李安传[M].中信出版社,2013:59.

[7]张靓蓓编著.十年一觉电影梦:李安传[M].中信出版社,2013:462.

[8](美)罗伯特•麦基著.周铁东译.故事:材质、结构、风格和银幕剧作的原理[M].天津人民出版社,2014:171.

[9](法)安德烈•巴赞著.崔君衍译.电影是什么?[M].商务印书馆,2017:9.

[10](俄)列夫•托尔斯泰著.张昕畅,刘岩,赵雪予译.艺术论[M].中国人民大学出版社,2005:27,转引自:Knight,The Philosophy of Beautiful奈特.美的哲学(第一卷),139~141.

[11]王一川.意义的瞬间生成[M].山东文艺出版社,1988:100.

[12]王一川.意义的瞬间生成[M].山东文艺出版社,1988:213.

[13]王一川.意义的瞬间生成[M].山东文艺出版社,1988:51,引自原著:尼采.悲剧的诞生(英文版),208.

[14](美)罗伯特•麦基著.周铁东译.故事:材质、结构、风格和银幕剧作的原理[M].天津人民出版社,2014:11.

[15](法)马塞尔•马尔丹著.何振淦译.电影语言[M].中国电影出版社,2006:8.

[16](法)萨特著.陈宣良等译.杜小真校.存在与虚无[M].生活•读书•新知三联书店,2014:21.

[17](法)萨特著.陈宣良等译.杜小真校.存在与虚无[M].生活•读书•新知三联书店,2014:26.