跨文化视角:约翰•汤姆逊与粤港澳的影像叙事论文

2024-06-13 11:58:38 来源: 作者:caixiaona

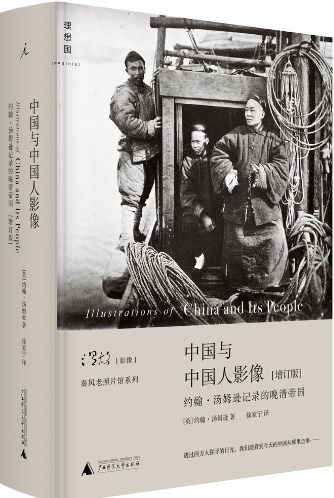

摘要:文章分析了约翰•汤姆逊在粤港澳地区的摄影作品,着重探讨这些作品如何在视觉和叙事上构建了“自我”与“他者”的关系,以及这种关系与东方主义之间的复杂联系。通过详细解读汤姆逊的《中国与中国人影像》,文章从“看”与“被看”的双重视角出发,探讨了汤姆逊的个人生平和旅行摄影实践如何影响其作品的视觉风格和叙事方式。汤姆逊的摄影不仅记录了晚清中国社会的多样面貌,而且反映了19世纪西方人对于中国的视觉想象和文化偏见,展现了东西方文化交流与冲突。

摘要:文章分析了约翰•汤姆逊在粤港澳地区的摄影作品,着重探讨这些作品如何在视觉和叙事上构建了“自我”与“他者”的关系,以及这种关系与东方主义之间的复杂联系。通过详细解读汤姆逊的《中国与中国人影像》,文章从“看”与“被看”的双重视角出发,探讨了汤姆逊的个人生平和旅行摄影实践如何影响其作品的视觉风格和叙事方式。汤姆逊的摄影不仅记录了晚清中国社会的多样面貌,而且反映了19世纪西方人对于中国的视觉想象和文化偏见,展现了东西方文化交流与冲突。

关键词:约翰•汤姆逊;粤港澳;摄影

十九世纪中后期,随着帝国主义的扩张和摄影技术的发展,西方摄影师开始将镜头对准远东,探索并记录这片对他们而言既神秘又陌生的土地。作为晚清政府初期开放的通商口岸,粤港澳地区逐渐成为早期外国摄影师活动的中心。希尔曼•温迪[1](Hillman Wendy)认为,在旅行活动中,摄影可以证明游客存在于某一目的地,构建旅行记忆。西方摄影家通过摄影将东方视作视觉上的“他者”,以满足其帝国地理扩张和视觉占有的欲望,借此实现了对东方的想象[2]。在亚洲“摄游”多年的汤姆逊,是最早通过传统的印刷媒介出版照片来发展其事业的职业摄影师之一,他在1867年10月从西贡移居香港,开始了他的中国之旅。1872年,汤姆逊回到英国后,整理了他在中国拍摄的照片和日记,汇集成册,取名《中国与中国人影像》在伦敦出版[3]。

本文聚焦汤姆逊在粤港澳地区的摄影实践,通过“看”与“被看”的分析框架,探究其作品中体现的东方主义倾向及其对“自我”与“他者”关系的建构。通过解读汤姆逊的《中国与中国人影像》中的照片,探讨摄影如何超越了单纯的地理和人文记录,成为西方对东方世界认知和想象的媒介,以及这一过程中“观看”和“被观看”的复杂互动如何塑造了跨文化交流的视觉和叙事策略。结合东方主义、视觉文化和摄影史,本文分析了汤姆逊作品中的视觉元素和叙事结构,以及这些元素如何反映和塑造了19世纪末西方社会对中国的视觉想象和文化偏见。

一、约翰•汤姆逊的旅行与东方主义摄影

约翰•汤姆逊是苏格兰摄影家、地理学家和旅行家。通过他的镜头,一个复杂多面的东方世界展现在西方观众面前,使他成为早期跨文化摄影实践的先驱之一。汤姆逊的东方旅行和摄影生涯始于新加坡,之后探访了吴哥窟和西贡等地,在他的作品《柬埔寨的古迹》中,可以看出他对远东文化的深入了解。汤姆逊在粤港澳地区的摄影实践包括广州、澳门、潮州和汕头,他用火胶棉湿版照相法记录了这些地区的风景、建筑和人物。

在19世纪的欧洲,东方被描绘为一个充满神秘和未知的地方,这些描述往往基于实际观察和个人体验,尚未受到后来殖民主义和霸权主义话语的污染。基姆•菲利普斯[4]的观点认为,此时欧洲对亚洲的接触更多地体现了一种多元和包容的态度,而非后来东方主义所体现的文化优越感和控制欲。然而,随着欧洲殖民主义的兴起,东方旅行与殖民扩张紧密相连,摄影作为新兴媒介,开始在记录东方的过程中扮演关键角色。在这一时期,西方对东方的认知逐渐形成了东方主义视角,摄影师们利用摄影技术捕捉异国情调的图像,以满足西方对东方日益增长的兴趣。爱德华•萨义德的观点认为,东方主义是西方通过描述、想象和定义东方来形成对东方的态度和行动的方式[5]。这一概念不仅涉及对东方的物理描绘,更深层次的是通过西方的视角、价值观和知识体系来定义和解释东方,揭示了欧洲殖民主义如何在文化、艺术和科学领域建构特定的意识形态,以巩固其对东方的认知霸权。在这一背景下,汤姆逊的摄影作品成为东方主义视角的一个重要例证,他的作品不仅记录了粤港澳地区的风景和人物,还传达了一种观念:东方是一个充满异国情调、需要西方文明引导的地方。

汤姆逊的《中国与中国人影像》不仅是早期纪实摄影的杰作,也是东方主义视角下文化描绘的重要例证。在东方主义的框架下,西方艺术家和学者往往根据自己的想象和偏见来描绘东方世界,而汤姆逊的摄影作品既体现了这一倾向,也展示了他试图超越当时主流视角的努力。汤姆逊对被摄对象的尊重态度和他试图理解和传达当地文化的努力,使他的作品超越了简单的东方主义描绘,展现了更为深入和多元的视角。在分析汤姆逊的摄影时,我们必须承认这些作品既是跨文化交流的桥梁,也是东方主义视角下的产物。他的摄影作品为我们提供了一个了解19世纪末东方社会和文化的宝贵视角,也挑战我们重新思考文化表征和摄影媒介在跨文化理解中的作用。通过批判性地审视汤姆逊的摄影实践,不仅能够深化对东方主义复杂性的理解,也能够更好地评价摄影作为记录、解释和构建跨文化视角的力量。

二、新旧空间的对视:港口、船帆与寺院

摄影术的出现改变了人类“看”与“被看”的方式,使观看与被观看的行为得到固化,并附加了公共性和社会性的特征。据泰瑞•贝内特的考据,摄影术最早在中国的记录出现在澳门的英文报纸《广州周报》1839年10月19日的一篇文章中,其中提到了沃尔什先生访问达盖尔工作室的经历,该报在同年12月14日还报道了塔尔伯特摄影法的问世[6]。由此可以看出,粤港澳地区作为西方人了解近代中国社会的窗口,也在与西方世界互动。汤姆逊通过镜头捕捉的港口、船帆和寺院,不仅记录了粤港澳地区的地理和建筑变化,也反映了东西方文化在此地的交融与冲突。

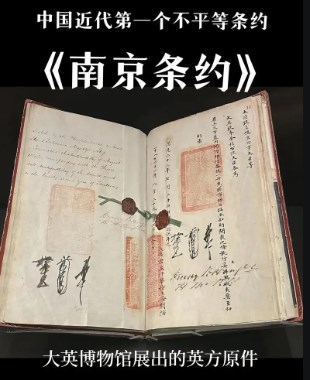

汤姆逊对制造业生产和社会秩序的关注显示了他对深层社会结构的兴趣。在《中国和中国人影像》中,他以图文结合的方式深入描绘了香港的商业繁荣和海滨景观,以此反映了英国对其殖民地的经济和文化自豪感。将香港描述为现代化的象征,其照片中的东望皇后大道、跑马场、湾仔等地标展现了“香港特色”[7],同时也揭示了殖民地视角下的文化观察。他对香港变迁的叙述不仅体现了英国殖民政策的影响,也反映了汤姆逊如何将这些变化视为西方文明对东方的“改良”。他的描述中,1842年《南京条约》香港岛割让给英国,是从一个边缘小岛转变为人口增加,本土居民道德改善的英国殖民地的过程[8]。

这些照片作为“他者”的目光留存和殖民地叙事方式,通过建构“自我-英国”来塑造“他者-香港”。在描述1868年爱丁堡公爵访港时的照片《港口》《香港的钟楼》中,强调了殖民地建筑和商行如何塑造了香港的新面貌,以及在《海傍,香港》的照片描述中提到外国社区和外国人群体如何成为救助和道德榜样的象征。这些文本中的“看”是通过相机视角的主动投射,在看的过程中投射的是来自宗主国英国的文化心理,被看的是作为客体的落后的形象。

在广州,汤姆逊的摄影探索变得更加个性化,他不仅记录了城市风貌,也深入了解背后的故事。他对广州的帆船、商馆,以及当地的寺院建筑等进行了详细的记录,展现了广州作为文化和经济交汇点的多样性。在照片《广州的帆船》的描述中,他认为广东沿海的船具有中国特色的,“看起来笨重却能航行很好”,如遇紧急情况由“妈祖”来裁定,船只出行前都要祭祀。广州“风物依旧”,沙面的英国租界取代了昔日商馆,“气派”不输伦敦市郊。英国领事衙门庭院平整精致,体现了中国人对园林的审美,还特别提到照片中的“花塔”,1859年一些英国士兵测量了高度。他认为广州的当铺显得高高在上,像是苏格兰古时候的堡垒或者防御工事,是广东平原上的地标。强调不安全,持有贵重物品没有安全感,因此“这座塔楼就成了社会富裕阶层的珍玩宝物的安睡之地”。汤姆逊的文字描述具有在考据和了解的基础上发挥想象的特点,这和他的工作方式有关。因早期摄影设备笨重,他的两个会粤语的助手一路随行,还会有当地中国人陪同。例如,详细描写了广州西郊华林寺的五百罗汉堂历史,并认为他认为罗汉堂是这座寺院最具吸引力的景观。在广州海关当地士绅的陪同下拍摄了华林寺的主持,着重描述了主持和僧人对他的款待,而且这种热情是在中国游历期间去过寺院的“只有一次的例外”。通过这些描述,汤姆逊展示了自己对中国文化的好奇心。他这种带有个人兴趣或个人色彩的叙述使照片本身更具吸引力,同时也将照片置于东西方的历史和文化背景中。

汤姆逊对广州的药房街,即桨栏街(市街)的观察细致入微,街道上的厚石板、店铺的大小和招牌、神龛和秤盘,以及商铺的交易场景。他对广州的繁华的街市充满兴趣,既有对场景的描述,还能对现实空间承载的文化意涵进行提炼。汤姆逊对澳门的描述也涵盖了澳门的历史、文化、社会变迁和建筑发展,描绘了一个多元文化交融、经历过繁荣和苦难的城市形象。他拍摄了依韩江而建的潮州府,如同老的伦敦桥一样的潮州桥。汕头的扇面画,出产稻米和糖,每年都有不断增长的移民离开这一地区前往交趾*那、暹罗以及马六甲海峽的种植园工作。他的作品既反映了殖民地时期的社会经济发展,也揭示了文化身份和地方特色的复杂构建过程。粤港澳的地理空间结合当时的时代背景形成了无限的冲突和张力。香港作为港口是汤姆逊的大本营,同时也是西方文化的庇护所,可以使其在相对熟悉的环境空间进行对视。他的照片确认了西方文明社区的存在,能够看到他对西方人在中国存在的态度。汤姆逊的摄影实践和考察有明显的东方主义审视的视角,文字的部分与照片互文又超越照片本身,表现出作为个体的外来者,对中国文化和传统的好奇与想象。

三、对典型中国人的凝视:官员、商人和妇女儿童

随着现代技术的兴起,殖民主义不仅表现为领土的扩张,而且还体现为包括对他人社会的认知、对人口控制以及对卫生和进步概念的价值观扩张。汤姆逊通过对中国各阶层人物的肖像描绘,聚焦于中国人的礼仪和习俗,生动地描绘了性别、年龄、阶层、种族和职业的多样性,体现了丰富的文化和社会层面的洞察。以香港的轿夫为例,他们“大声招揽生意,丝毫不觉得难为情”,展示了他们强健有力的身体,反映了轿夫在当时社会中的角色和地位。在照片《一个中国学童》的描述中,他指出学习英语在殖民企业中的实用性,如“译员、买办、会计或店员”,展示了殖民主义下教育的目的性。对于女性的描绘,汤姆逊指出,教育在中国女孩的生活中受到限制,通常局限于家庭范围内。强调了性别在社会地位和职业选择上的差异,同时也揭示了殖民地时期对女性角色的刻板印象和限制。在《一个香港画家》的描述中,强调画家林呱及其师承关系,展现了文化传承和西方影响的交织,这不仅展示了个人才华的认可,也反映了西方艺术在中国的影响和接受程度。通过《曲艺人》和《两广总督瑞麟》等人物的描绘,汤姆逊展现了文化特征和社会价值的多样性。从曲艺人的音乐表演到瑞麟的政治成就,汤姆逊的镜头捕捉了中国社会的复杂性和丰富性,同时也展示了外部视角如何塑造对这些角色的理解和评价。

通过精心挑选具有代表性的个体,汤姆逊展示了服装和发型在标识年龄、性别和社会地位上的作用,通过采用不同的肖像角度,描绘了汉族和蒙古族男性的面部特征以及中国女性的发式。这些作品不仅关注了个体的外貌差异,也深入探讨了社会阶层、职业、年龄和个性等更深层的文化特征。汤姆逊的摄影实践旨在跨文化地吸引西方观众,特别是女性,通过对比与解读东西方的服饰和时尚,展现了他对不同文化实践的洞察。虽然他的摄影作品在商业上追求娱乐价值,但同时也促进了对东方社会的文化理解和欣赏,提供了一种独特的视角来观察和比较各个文化群体之间的异同。

汤姆逊的《中国和中国人影像》系列包含200张照片,以“视觉叙事”的方式进行主题化处理。在编辑上,以旅行目的地为线索,通过叙述照片之间的联系传递旅行感,强化旅行的体验。在构图和排列照片时,他借鉴了19世纪英国风景画家常用的方式,引导观众的注意力集中在他们绘画的主要对象上。这不仅是对东方的物理描绘,更是通过西方的视角和知识体系来定义东方。汤姆逊的作品不仅是反映晚清中国社会现实的历史证据,也是19世纪西方对中国地理和历史想象的重要视觉表征,参与了帝国主义和殖民主义的话语和知识建构。通过凝视,在视觉叙事中构建的中国人形象影响了西方社会对东方的理解和想象。

四、结语

汤姆逊的“晚清碎影”提供了一个分析框架,来探讨视觉表征如何与权力结构、殖民历史及身份构建相关联。汤姆逊在粤港澳地区的摄影实践,在跨文化和东方主义摄影背景下,通过其视觉和叙事方式,构建了“自我”与“他者”的关系。在当代社会和文化研究中的应用及其对理解跨文化交流和视觉文化史的研究非常重要。这些照片不仅记录了当时的社会风貌和日常生活,还反映了西方对东方的视觉构想和文化想象。通过分析汤姆逊的作品,我们可以更深入地探讨视觉文化如何在全球化的过程中塑造和再塑造“他者”的形象,以及这些形象如何影响跨文化认知和关系。

本文展示了早期摄影如何被用作探索、占有和定义他者的工具,进而促进了对当前媒体如何在全球化背景下塑造文化认同和差异的理解。提示我们反思当前如何通过视觉媒介构建和传播跨文化形象,促使我们质疑和重新思考视觉叙事中固有的偏见和立场,以及这些叙事如何影响我们对他者的理解和接纳。

参考文献:

[1]Hillman Wendy."Travel authenticated?:Postcards,touris t brochures,and travel photography."Tourism Analysis 12,no.3(2007):135-148.

[2]顾铮.世界摄影史[M].浙江摄影出版社,2006,p19.

[3]汤姆逊著:徐家宁译.中国与中国人影像:约翰•汤姆逊记录的晚清帝国[增订版].桂林:广西师范大学出版社,2015.5,P598.

[4]Kim M.Phillips.Before Orientalism:Asian Peoples and Cultures in European Travel Writing,1245-151(The Middle Ages Series),University of Pennsylvania Press,2013.

[5]爱德华•W•萨义德.东方学.生活•读书•新知三联书店,2007.

[6]泰瑞贝•内特.中国摄影史:中国摄影师1844-1879,中国摄影出版社,2014.p2.

[7]泰瑞贝•内特.中国摄影史:西方摄影师1861-1897,中国摄影出版社,2013.p393-394.

[8]汤姆逊著:徐家宁译.中国与中国人影像:约翰•汤姆逊记录的晚清帝国[增订版].桂林:广西师范大学出版社,2015.5,P25.