当代建筑转译中国符号——以世博会中国国家馆为例思考对传统原型的再创作论文

2024-05-31 10:37:36 来源: 作者:xieshijia

摘要:建筑伴随技术的发展而呈现纷繁复杂的样态,寻找本土建筑的“中国性”,探索属于中国建筑领域的“样式”思维。以符号化的“建筑语言”为切入点,通过符号学方法解析具有强烈特色的“中国性建筑”,以2010年上海世博会中国馆为例,从“中国元素”符号的选择、发送与接收者意图等角度讨论当代建筑师在引用中国传统原型时的思考与创作。以此为撬点提出真正适合中国当代建筑的创作必然是继承传统建筑及文化的优秀精髓又敢于构建出新的符号语言,既可以反映时代特色,又为人民群众所喜爱。

建筑伴随技术的发展而呈现纷繁复杂的样态,寻找本土建筑的“中国性”,探索属于中国建筑领域的“样式”思维。以符号化的“建筑语言”为切入点,通过符号学方法解析具有强烈特色的“中国性建筑”,以2010年上海世博会中国馆为例,从“中国元素”符号的选择、发送与接收者意图等角度讨论当代建筑师在引用中国传统原型时的思考与创作。以此为撬点提出真正适合中国当代建筑的创作必然是继承传统建筑及文化的优秀精髓又敢于构建出新的符号语言,既可以反映时代特色,又为人民群众所喜爱。

20世纪50年代梁思成先生针对中国风格建筑的设计提出“建筑可译论”。他相信将西式建筑中的构图要素替换为相应的中式要素就能将建筑转变为中式风格,这引发了对建筑可译的具体问题进行思考,如对应词汇的选择及其与社会文化和专业语境的关系,翻译所导致的语义转变,以及强势文化和弱势文化差别所导致的“非互换性”。

基于世界范围内的建筑视域,以雷姆·库哈斯为代表的先锋派建筑师,则致力于将当代建筑发展成抽象的隐喻符号,并探讨建筑艺术与语言的相似性。建筑跳脱出基本的居住功能,成为一种传达信息的符号,直到后现代主义符号化的图像隐喻式建筑在20世纪中期后成为主流,这种将历史信息以招牌式姿态展出的方式,为学者诟病为肤浅且表面的,但从接收方(民众)角度看,却对建筑的符号表达有着浓厚兴趣,这与建筑作为一种文化象征符号有着深远的历史实践和美学理论渊源。

如今,在以互联网为代表的新媒介时代所营造的创作视域下,当代建筑已演化成一种更抽象的隐喻符号,并借由其兼具信息、交流、叙事、批判与多元化的媒介新属性,在当代建筑领域引发一场以媒介符号为审美主体的“图形学转向”。英国哲学家罗杰·斯克鲁登在《建筑美学》一书中曾指出,建筑可以被看作一种“准科学”和“半语言特征”现象,所以可以将语言学的这一研究成果移植到建筑设计理论上来。

基于符号学对建筑符号学的延伸

二十世纪哲学中出现了语言学转向,符号学也在这一时期正式诞生并兴起。将符号研究发展成一门完整的理论方法,可追溯到20世纪初以瑞士语言学家索绪尔及美国符号学家皮尔士为代表的理论研究,在语言学层面界定了符号的“能指”——构成表达方面,如声音、实物、图像,即符号形式与“所指”——构成内容方面,即符号内容。罗兰·巴特则在索绪尔对符号的理解与应用基础上,深化了“意指”概念,即能指与所指合二为一过程中的行为方式,其行为的结果便是符号,包括两者组合的不同方式,含蓄意指与直接意指、转喻和隐喻等。二十世纪后期,受“语言学转向”的影响,相继出现了结构主义符号学、后结构主义符号学等诸多理论分支。

1969年,由查尔斯·詹克斯和乔治·贝尔德编写的《建筑中的意义》正式将符号学引入建筑领域,而1980年论文集《符号、象征和建筑》的问世,则标志着建筑符号将作为一种全新的设计手段,广泛应用于建筑创作中,并在此背景下相继出现各种针对建筑符号及其象征寓意,或是借由符号语言功能探讨建筑设计新方法的理论研究。建筑符号分化出符义、符构、符用三个层面,从基本构成、意义传达、人的关系等方面研究建筑创作,并在形式、逻辑、内涵和空间等不同角度运用建筑符号理论,进行构思完成设计。

建筑文化是人类文化的一部分,把符号学引入建筑不仅有其现实性,还有助于将研究目光转向人类创造建筑文化的体验形式,而非作为简单客体。这能把我们带入一个真正需要探寻的世界,在新的层次上更加深入且全面地了解建筑和建筑的意义,同时也在建筑师与受众之间架起一道相互沟通、相互了解的桥梁,这对于建筑师在当下的价值体系中创造群众喜爱的作品有着重要作用。

当代建筑中实践的符号——国家馆

在向世界展演的仪式性活动或实现纪念性功能过程中,呈现当代建筑地域性尤为重要,在以“开放、交流”为主旨的2010年世博会上所营建的中国馆,独具特色地采用了符号化传统象征的形式,构建出“中而新的建筑”一直是我国建筑师思考的主要方向之一。当视角聚焦在国家馆这样一个在世博会上展现最新科技,炫耀国家力量的主体时,可以清晰发现这样的建筑不单再只为人服务,更多被赋予了某种隐喻含义。

在建筑隐喻性的概念中,建筑价值在于将自身转换为一种符号,再现其他客体(他者)所蕴含的意义,而不是让建筑把自身意义与力量通过建筑本体逻辑、本体语言传达出去。主办国除了展示代表本国最具特色、深厚的传承与成果,还尽可能通过世博会这难得的契机,向其他国家民众推介本民族的文化理念、生活方式。作为一个复兴时期的建筑——上海世博会国家馆,首要任务是自我身份的定位与视觉表达,以及承担对外输出中华文化、对外传递中国开放姿态的使命,也是国外对中国进一步了解的窗口。

假设世博会在整体上所反映的是人类对某种“理想国”的渴望与假象性描摹,那么各国家馆采用何种被模拟的具体客体(他者),呈现的往往就是该国民众对本国在世界位置上的想象,对未来世界可能作出贡献的想象,这个“他者”要具备一定的“纪念碑性”。“中国风格”是上海世博的策划和设计者思考如何在世博会上展示中国特色的设计思路。创造“中国风格”建筑的思路主要出于意识形态、文化自尊等需求,选择最能代表自身历史与民族特性的隐喻客体,迎合(或培育)普遍的大众趣味,将建筑喻于雕塑,外表形态模仿传统的建筑形象或事物。同时,场馆科技和新艺术形式也使观众在各种色彩、线条、符号、器物及组合方式、艺术思维等方面完成对“中国性”的寻找和确认。

国家馆的元素符号

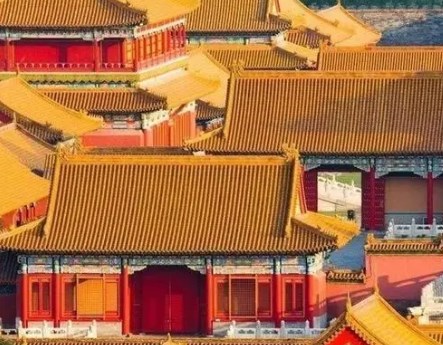

解析国家馆表达的元素符号,首先是建筑本身使用的红色——“中国红”,在进入园区范围后立即获得视觉冲击。中国使用的主流红色,在整个世界文化圈中被默认统称为中国红,但由于中国红一直处于一种模糊的红色概念,设计者抽取古建筑(故宫)红色作为基本设计元素,通过挑选七种基底红,经半年时间反复测验,最终构建出国家馆外侧四种,内置三种共同组合而成的“中国红”,营造出代表中国的正式、绚烂、沉稳气象。建筑师通过红色的普世认知为建筑进行深入传达,使接收者更为全面感知发送者的意图,在符号语义层面上“能指”(形式)与“所指”(内容)的表意系统构建为绚烂与沉稳。

从建筑结构本身解构,馆体以中国传统木构建筑中的敏感且突出部位——斗拱为架构,由四组巨型立柱托起,宛如古代“冠帽”或储粮的“仓”。主体四周出挑的梁头和屋顶平台纵横交错的建筑梁架,转译出《周礼·考工记》中“匠人营”“九经九纬”之道。结构形式和构造方式演绎古代营造法则,以纵横穿插的现代立体构成手法构造出2.7米模数的三维立体空间造型体系,成为中国传统建筑国度的文化元素和建筑要素的当代传承。凭借与西方砖石结构体系最大的不同,中国古代建筑的木结构体系作为整个建筑外观结构的主要传达手段,发送者成功提取出核心部分加以放大并带入建筑中,以这种特别符号化的构建简化成一种标志符,受到信息接收者的最大共频。

整个场馆高69米,是世博会园区最高建筑物,呈现“东方之冠,鼎盛中华,天下粮仓,富庶百姓”的中国文化精神,并形成以中轴统领、坐北朝南、主次分明的空间序列,与中国传统礼制空间相对应。发送者的角度可结合文本逻辑来分析,如总建筑师何镜堂院士说,国家馆与地区馆的整体布局隐喻天地交泰、万物咸亨,反映东方哲学对“天”与“地”关系的理解。国家馆为“天”,如同一尊高耸于上的雕塑,宛如天下之粮仓;地区馆为“地”,如同基座延展于下,寓意福泽神州、富庶四方。

综合以上提取的元素符号,可以清楚发现国家馆所展现的绝大部分都在试图以某种“中国性”的地域思维为前提,力图在中国文化中发掘出某种恒定的、实体性“东西”为代表,并且区别于其他民族的地域文化。

“中国符号”的挑选原则

能代表中国的符号元素必定是国人最容易识别并获得认同的文化形式,如果将“元素”能指与“中国”所指连接成直接对应关系,则可以降低创作者编码的风险和接受者解码的难度。“中国元素”的营造,是将纷繁复杂的中国文化现象,按照约定俗成、差异化原则,不断提炼出最典型的“共性”,并将之视为中国文化特征的体现和代表。策划方与设计者通过对“中国元素”的编码/解码,将上海世博会国家馆与中国国家形象建构起来,也正是他们所思考的在此次盛会上展示中国特色的设计思路。总设计师何镜堂:“把各种中国元素用现代手法进行展示。每一个见到它的外国人,一眼就能辨认出这是属于中国的场馆,这就表明最典型的中国元素蕴藏在我们的国家馆中。”

中国国家馆的设计理念受到《大国崛起》的影响,以迎合当时的社会心态和氛围而“抒发一种喜悦振奋的心情”,同时回应世博会这一“大事件”。在编码过程/表现手法上,场馆融汇一系列特征异常鲜明且易于达成共识的“中国元素”:源于中国礼器的整体形象;纵横交错的构架取象于传统屋拱;屋顶“九宫格”样式;色彩热烈的“中国红”等。最终呈现中国馆浑身披挂的“中国元素”,实现了“一看就知道是中国的目的”。

值得一提的是,在符号编码与解码的整体系统中,除了“发送者意图”和“文本本身”,还有不可或缺的一点,即“接受者意图”(感知)。世博园中或具体到中国国家馆的个体,所摘取的中国符号在本国人和外国人的思想中所产生的效应是否一致?来自不同文化背景下的来客把自我不同的文化价值观念、习俗和信仰带入理解的过程,是按照自己的知识结构和惯性思维加以想象和思考来解读另一种文化所传递的信息,信息的解码会受到不同程度的影响。接收者的定位直接影响文本内容的选择,倘若将潜在受众定位成外国游客,所展现出来的即是中国馆规划设计者最希望外国游客看到的内容。

附加于建筑意义,是一个“编码与译码”过程,也是目的性符号生产样态。建筑师将需要隐喻的意图进行编码,转译成可见的建筑实体,使接收者感知到那个系统,最终解码出相应内容。这使对建筑原有的直觉从直观感受转变为有意识的活动,从自我文化中真实而科学地共情理解建筑。

世博会所呈现的本质是在一场“国家(地区)营销”的嘉年华中充分展示自己的形象,象征性和表演性远大于实用性和功能性。国家文化的符号传播任重而道远,只有不断在创新和发展中实现中国文化符号的现代性重构,才能持续增进世界对中国历史、现实和未来的认知。如今,我们应在转译传统建筑元素的同时,也务必在建筑表意、构成逻辑和被解读方式以及与人的关系处理上有所突破,破除陈旧观念的束缚,立足时代与国情,重塑中国建筑的辉煌。