从卡什金到列宁:加切奇拉泽的文艺翻译观论文

2024-05-31 10:30:23 来源: 作者:xieshijia

摘要:加切奇拉泽是格鲁吉亚著名翻译家,他的理论创新为丰富苏联文艺学翻译理论作出了巨大贡献。回顾加切奇拉泽早期对卡什金现实主义翻译的批判性继承及后期结合列宁反映论的理论构建过程,初步探究其文艺学派翻译理论的主要特点,以期挖掘出作为其理论核心的创造性原则所具有的重要内涵。

加切奇拉泽是格鲁吉亚著名翻译家,他的理论创新为丰富苏联文艺学翻译理论作出了巨大贡献。回顾加切奇拉泽早期对卡什金现实主义翻译的批判性继承及后期结合列宁反映论的理论构建过程,初步探究其文艺学派翻译理论的主要特点,以期挖掘出作为其理论核心的创造性原则所具有的重要内涵。

苏联翻译理论家在二十世纪四五十年代就翻译领域的最终归属展开过激烈讨论。1953年苏联翻译研究的语言学派奠基人费道罗夫发表了《翻译理论概要》,首次提倡应按照语言学派的理论立场来研究翻译现象的一系列问题。他的观点十分激进,认为想要研究和对比不同类型翻译的任务,只能通过分析其语言特点来完成,且应以此为唯一标准。当时的翻译文艺学派强烈反对这种翻译理论界定的强行统一,卡什金(И.А.Кашкин)在1955年发表文章《为现实主义翻译而奋斗》,提出翻译不应照搬原作语言,要用现实主义方法忠实传达原作风格,他也因此被视为现实主义翻译的创始人。加切奇拉泽(Г.Р.Гачечиладзе)在卡什金之后进一步发展了现实主义翻译。文艺翻译学派反对把翻译研究纳入语言学途径,他们认为,至少对于文学翻译来说,寻求和传达原作美学价值的目标不容撼动。在某种程度上,苏联翻译理论界语言学派的强势地位,以及随之伴生的理论论争恰恰推动了文艺学派理论家思考文学翻译问题的历史进程,并催生了文艺学派自身的发展与成熟。

加切奇拉泽对卡什金现实主义翻译的批判性继承

20世纪苏联文艺学派的代表人物卡什金在文章《为现实主义翻译而奋斗》中提出了作为文学翻译的基本方法——“现实主义翻译”。现实主义翻译的宗旨是“克服曲解和对个别细节不适当的突出,摒弃唯美主义品位,从正确理解的整体出发进行真实的翻译”。在文学翻译理论中,卡什金的“现实主义”概念并非指称文学范畴中的创作方法或风格类型。在这一术语中,“现实主义”直指“真实性”问题,作为“忠实的和具有创造性途径”的同义语出现。“现实主义翻译”化用这一概念,意在表明译者特定的翻译创作方法——它能够帮助译者确定翻译过程应该实际传达的原著要素。文学翻译与文学创作过程都基于作品整体而不仅是语言要素,文学翻译在第一性上传达的是整体构思、精神和思想含义。

卡什金认为,“现实主义翻译家创造的翻译法表现在于它重新创造用语言表现又赋予语言以生命的客观现实。文艺作品不仅可以反映生活,还比实际生活更高、更强烈、更有理想、更有典型性。译者用语言创造的现实也是一种真实,它是现实生活的升华”。加切奇拉泽也认为“翻译是一种创作”的观点,译者追求的应为艺术作品的客观性和真实性。但需注意的是,卡什金所指的“创造”是突破和超越原作的,“客观现实”是原作所反映的具体生活现实,加切奇拉泽区分并强调文艺翻译反映的应该是译者基于自身并反映原作文本的艺术现实,译者的确是在遵循现实主义艺术规律的前提下于翻译范围内创作,但确定的是原文也已确定的艺术现实。可以看到卡什金在对“现实”的认定上出现了一定程度上的先验性偏差,加切奇拉泽的进步之处在于继承了卡什金思想中译者反映和创作的使命,同时在对反映和创作的现实对象上有着更为科学也更契合“现实主义翻译”要义的理解,实现了自己批判性的继承和完善。

对文艺翻译中形式和内容的关注也是他长于卡什金的理论优点,而这恰恰是后者翻译理论中所忽视的。

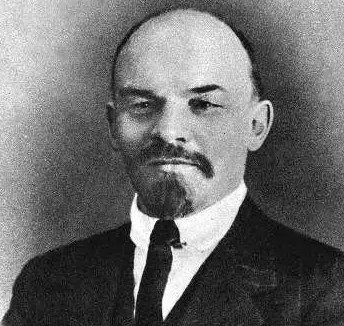

列宁的反映论与加切奇拉泽的文艺翻译观建构

加切奇拉泽的文艺翻译观主要体现在他20世纪70年代发表的代表作《文艺翻译与文学交流》上。加切奇拉泽以列宁的反映论为基础,创造性地阐述了苏联文学流派的翻译理论。他认为,文艺翻译作为一种文学创作形式,意义在于以另一种语言表达方式来创造新的作品,并将原文的内容和形式融为一体;现实主义翻译的目的是建立原作形式与内容的统一,在审美层面上实现译文与原作的对称;翻译的再现是一种再创造,从某种意义上来说,译者是对原作的反映,原作是对程式化艺术现实的反映。我们可以看到在后两个观点的总结中,“反映”都体现着文艺翻译理论中被特别重视的地位。

列宁文学思想的根本是文学反映论。这个“根本”,从本身来说,是以意识把握现实的认识论哲学立场为基础。艺术家作为反映的主体,在艺术地反映现实的过程中,并非机械地和不加选择地,不是宿命地反映,而是一种带有强烈个人感情色彩的历史把握。列宁反映论中的“历史把握”放置于文艺翻译的实践中则可以理解为译者能动的创造。他在《费尔巴哈〈宗教本质讲演录〉一书摘要》中引述了费尔巴哈的一个论断:“艺术并不要求把它的作品认作现实。”列宁指出人作为认识的主体,在其面对的对象面前具有一定的能动性,也就是说人在把握他面对的客观世界时,在遵循事物的客观规律和照顾自己的主观需要这两个方面保持着一定的张力。在理论建构过程中积极结合列宁反映论的加切奇拉泽也认为现实、反映与创造之间存在一定张力:“把这个经过原作者创作的、具有中介性质的、活生生的现实反映,用译者自己的语言手段重新反映出来,也就是说,要创造一个程式化的第二次艺术现实。”

事实上,在读者自身的潜意识中一直都存有一个观念,即不同译者对原著原意的接近程度是判断其实践的一个重要尺度,加切奇拉泽将这种感觉提升到了理论表达的高度,并使之成为科学理论。翻译始终是原著艺术现实的反映,是译者思维对反映对象(亦即原著)无限的接近。可见对于原著文本这种媒介,需要的是译者通过自己的语言再次进行反映。翻译过程始于努力想象作者作品中反映的东西,译者思想中出现的这一想象不仅包括原作中所讲的,也就是内容,还包括原作中怎样讲的,也就是形式。所有这一切都是一个有机的统一体,并且是有机统一地反映在译者思维之中。这就是说,译者在自己的思想中再现原作的艺术真实时,可以使用作者可能没有使用的文词来表达。甚至可以有条件地说,译者应当似乎是向自己的听众“转述”原作,用听众能懂的语言“再现”原作。加切奇拉泽在对“反映”这个具体实践上有着宽松的尺度,允许使用原作者不曾使用的文词,这样做的目的皆在服务于“再现”,即“反映”的最高追求,这体现了现实主义翻译的强烈风格。

加切奇拉泽文艺翻译理论中的创造性原则

创造性原则和文学创作。加切奇拉泽身为文学翻译家,诗歌翻译成就卓著,诸多经典作家作品都被他翻译为格鲁吉亚语,翻译实践为他深入研究后续的理论问题提供了基础性支持。《文艺翻译理论导论》《文艺翻译理论问题》两部作品构建了加切奇拉泽的文艺学翻译观体系,他在其中系统地阐述了其文艺翻译思想,其中重要的一条就是文艺翻译须坚持创造性原则。文学艺术翻译这种创作活动本质上是为了寻求艺术效果的一致性,而不是沉溺于语言上的一致。译文有时只有挣脱原文束缚,才能在形式和内容上更接近原文,从而达到传达原文艺术效果的目的。语言本身就是一种创作,不同的译本可以用不同的创作方法进行翻译。按我们的看法,翻译总论中应该包括基本的方法论原则,研究、探讨并确立方法总论和文艺翻译研究法的原则,使这些原则能够不依赖语言与文学体裁的特点,而能运用各种类型的翻译工作。翻译分论则与语言学分论不同,它应当研究的不是两种语言中表达思想手段的对应问题,而是按文学作品的体裁和种类进行探讨的翻译原则。在这种翻译分论的研究中,我们也会遇到多种多样的体裁特点,每一种特点都要求我们采取独立的创造性态度。加切奇拉泽认为,即使是同样的作品,也会因为文艺学派之间的不同译者和翻译方法,产生不同的翻译结果。比如文学流派的浪漫主义、自然主义、现代主义等,不同的文学思潮意味着翻译方法会有不同的倾向性和侧重点:自然主义翻译的方法仅限于以标准化的方式照搬原文;浪漫主义的翻译法给了译者幻想的自由,以及变化原文形式的倾向;现代主义翻译方法会将译者的个人风格运用到原文中,从而改变原文内容……通过这些方法产生的翻译具有不同的形式,因此翻译与文学原作类似,也是文学创作的一种形式。

创造性原则和语言。文艺学派认为自身与语言学派最大的分歧是坚持“翻译是一种创造”的观点,而文艺翻译就更应该坚持创造性原则。翻译的创造性在于译者根据原文文本,用自己的语言创作出一部等值的文学作品,其中对原作艺术作品的忠诚占据主要位置,忠实于语言修辞则是处于从属位置。作者的创作在客观现实中拥有最自由广泛的范围,译者创作却只能局限于原作艺术现实的框架内。值得一提的是,加切奇拉泽曾强调,文艺学派理论中的现实主义翻译不是在字眼上用“创造性再现”这个术语来代替语言学派“等值”一类的说法,等值翻译其实也是文艺学派所重视的一部分,文艺学派在理论论战过程中从未否认过语言层面“等值”的价值。文艺学的等值观把翻译看成是一种创作,这样可以了解译者的个人风格与作者的风格在译作中是怎样反应出来的,但需要注意的是,这种等值并非机械地把词句从一套语言搬移到另一套语言中去,不顾本国语言规律而盲目模仿外国语言规范,这种本末倒置会致使无法创造出真正意义上等值的文艺作品。

毋庸置疑,苏联翻译理论的语言学派和文艺学派二者在翻译领域都作出了巨大贡献,前者虽然超越了后者,发挥了中流砥柱的作用,但后者在二十世纪五六十年代的翻译领域也有着不可忽视的成果,其学术成就仍值得翻译研究者关注和重新审视。文艺学翻译理论在与语言派的论战中不断发展和完善,加切奇拉泽最终成了苏联文学和艺术翻译理论的集大成者。遗憾的是,由于没有后人吸收和发展他的观点和理论,苏俄翻译理论文艺学派在达到顶峰后便不可避免地陷入了衰落。加切奇拉泽继承并发扬了文艺学派,将翻译视为一种再创造的传统,其创造性原则的最大贡献在于指明了翻译的对象是原文的“艺术现实”而非单纯的语言符号,语言仅作为一种反映艺术现实的必要表现手段。这样的观点,对于我们今天的翻译实践者、理论研究者而言,仍具有宝贵的学术价值和启示意义。