基于社区心理学的幸福社区设计研究论文

2024-05-28 12:09:50 来源: 作者:caixiaona

摘要:在新时代推进幸福社区建设,已成为建成幸福中国、实现中国梦的一项基础性工 程,而社区心理学与社区治理的联结可为推进我国幸福社区建设提供全新路径。文章基于社区 心理学的理论,分析总结了幸福社区构成的理论因素,为打造幸福社区提供全新思路,分类研 究了社区心理学下环境影响个人幸福感的宏观、客观、主体三大因素,结合不同实践案例,明 确幸福社区建设的设计新路径,提出通过营造共享社区空间、提供多元人文关怀、培育丰富社 区文化三种设计路径解决我国社区建设遇到的实际问题,同时使社区心理学得到理论与实践的 统一。

摘要:在新时代推进幸福社区建设,已成为建成幸福中国、实现中国梦的一项基础性工程,而社区心理学与社区治理的联结可为推进我国幸福社区建设提供全新路径。文章基于社区心理学的理论,分析总结了幸福社区构成的理论因素,为打造幸福社区提供全新思路,分类研究了社区心理学下环境影响个人幸福感的宏观、客观、主体三大因素,结合不同实践案例,明确幸福社区建设的设计新路径,提出通过营造共享社区空间、提供多元人文关怀、培育丰富社区文化三种设计路径解决我国社区建设遇到的实际问题,同时使社区心理学得到理论与实践的统一。

关键词:社区心理学;幸福社区;社会设计;社区治理一、引言

幸福社区的构建是一项心理问题,传统的管理方法很难有效解决,急需心理学特别是社区心理学的支撑。社区心理学作为心理学中的学科分支,以人的心理健康为研究对象,力图将对人的心理层次的理解应用于整个社会,从而提高社会整体的生活质量和健康水平。在幸福社区的建设过程中,从历史和科学两个方面来理解和掌握幸福社区的内涵和构成幸福社区的各个因素,既构成主观与客观的统一。社区心理学的研究成果从心理学视角为提高社区治理能力、推进幸福社区建设提供了科学依据,是以理论、实践为指导的幸福社区建设。

二、社区心理学与幸福社区的关系

人对幸福的追求,是一种凝聚、推动社会进步的内在动力。而幸福是一个包含了多个方面的主观概念,实质是来自个人对客观因素的认知感受以及自身需要得到满足的状态,它还可以被认为是个人对生活的整体满意程度以及个体对生活中各种事件的情感体验组合。社区心理学作为一门交叉性应用学科,可从心理学视角为幸福社区建设中存在的问题提供心理层面的理论依据,与幸福社区建设的结合对于创新社区治理,推进幸福社会的建设,具有重要的理论意义和现实意义。

(一)幸福社区与社区心理学

社区心理学的诞生以1965年在美国召开的“斯万普斯科特会议”为标志,是将社会体系与个人福利联系起来的一门学科,同时也是人们基于自身所处的社会环境与社会体系而获得的一种全新的思维模式[1]。在社区心理学中,社区既是一个社会单元,也是一个具有普遍认同、相互支持、可信赖的人际关系网,只有令人具有认同感、归属感的社区才是完整的幸福社区。社区心理学可以弥补传统心理学不能面向社会、接近大众的缺陷,注重以社区参与为核心,构建社区实践的理论架构,强调通过对社区居民及其社区公共生活质量的认知与提高,是一种将人及其社区环境、社会体系视为一个整体的全新思维方式。用这样的思路来看待社会上出现的各种社会、心理问题,可以实现参与式的了解和经验式的解读,从而合理地解释、预测和控制各种社会、心理问题。

(二)心理学视角下幸福社区的建设现状

尽管我国在推动幸福社区建设方面已取得一系列成就,但在心理层面上,对社区居民的安全感、归属感、幸福感等问题的关注与研究还有待提高。首先,相对于西方社区的高度自发性,中国社区作为一个社会生活共同体,更多的是一个以街道办事处为主导的群体自治组织,具有很强的行政性,居民普遍缺少主动性。第二,我国社会以家庭式住房、商品式住房为主[2],居住在住宅小区的居民属性较为复杂,缺乏对社区各项活动参与的积极性,缺乏沟通、关爱,缺乏对社区的归属感和认同感。第三,目前的城市社区管理和服务系统中,不同的治理主体之间存在非理性博弈,使得社区治理的总体效能整体下降,从而造成了“社区失灵”现象,进而使社区居民对幸福社区的信任度下降,最终影响到社区居民在社区的幸福感。

(三)以社区心理学为依据建设幸福社区

中国幸福社区建设过程中,存在着人与人、人与环境、个人与群体等社会问题,想要有效解决这些问题,就必须依赖于人们对精神、心理上的认知。社区心理学把人放在社区群体情境中,以社区群体为中心,探讨所面对的议题,以达成个人与社区的协同发展。只有把社区心理学与幸福社区管理联系起来,才能为幸福社区管理的现代化提供理论依据和建设方法指引,研究结果才可为我国幸福社区治理的相关政策的制订和实施提供理论基础和科学依据。因此,应当将社区心理学的研究成果应用于幸福社区管理中,寻求促进社区居民更好地融入社区、信任社区、积极参与社区建设的新途径,从而最终使社区居民的幸福感得以建构。

三、社区心理学对社区幸福感的影响因素

社区心理学主张个人情绪和情感产生于空间环境对人的系列影响,该理论指出,通过多学科交叉的研究方式,从多个层面探究社会系统与社区环境对个体的作用,将预防心理行为问题、提升社会能力为主要路径,注重发掘个体与社区的潜能、资源,以提升社区居民的精神健康与幸福水平[3]。通过对城市环境的宏观分析、微观影响因素的分析,得出人与环境、人与人、人与人情感的联结关系。在社会心理的基础上,构建以社会心理学为基础的社区建设环境的设计结构,从社区心理学视角出发,总结出社区空间中影响社区居民幸福感的系列因素。

(一)宏观幸福感:社会给予

从宏观层面出发,将自然环境,社会因素,以及环境分配不均衡的因素为基本结构框架,分析不同类型的所需资源对居民幸福程度的影响,掌握幸福社区建设的基本要求,实质上就是要科学地界定人的合理需求,并确定在满足人的合理需求过程中,明确幸福社区应为其提供的条件。

社会心理学试图通过搭建社区讨论平台、创造社区叙事、组织协商型社区活动、社区志愿服务、媒体发声项目等方式赋予社区居民行使个人权利。在服务主体上,扩大社会服务范围,提高居民生活质量,构建多元社会服务体系。尽管人们对幸福社区提出了不同的标准,但从其本质上来说,幸福社区是建立在特定区域上的给居民一种归属感、让居民感到幸福感的社会生活共同体[4]。所以从宏观的角度来看,幸福社区应当是一个能够让社区居民有一种认同感、归属感和幸福感的社区,还应当是一个由有序的管理体系,周到的服务机制,优美的社区环境所组成的生活社区。

(二)客观幸福感:人际互动

在客观层面,自我国居住结构从单位制转型为陌生人组成的社区后,过往的社群交流互助模式难以延续,社区内的居民普遍缺乏个人归属感和责任感[5]。曾经的互助型邻里关系逐渐淡化,社区幸福感也在逐渐下降。结合社区心理学中人际关系的研究,社区应积极利用节日举办社区主题、社区专属节等活动,以促进居民在陌生社群中的相互交往,缩短邻里距离。

另一方面,根据社区心理学中社会认同理论,居民个人应积极建构和维护自己的社会身份和认同感,以及与群体之间的关系,因此幸福社区也需要创建一个人们可以相互交流的平台。通过建立社区互助平台,发展互助组织,促进居民积极参与活动,使社区中的每一位居民都共同参与建立良好的社区关系,以极具幸福感的社群关系增强社区的核心定力。

(三)主体幸福感:人的自身满足

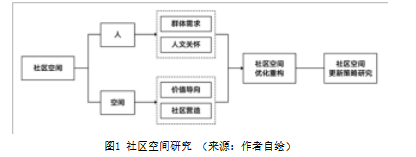

社区心理学的研究当中,约有一成是强调少数群体的自身满足,要求不断地将个人与社区进行调和,最终实现不同类型的个体和社区生活彼此融入的幸福状态。这种不断融合的状态,对于长时间居住在相同环境中的居民而言,不仅是高水平社会生活的必要条件,也是满足个人幸福感的必然需求。当前社区公共空间的研究(见图1)

从“人”“空间”的视角来探讨了其设计策略。通过对社区空间进行深层次的探索从而提高其环境的整体性、区域性、变动性的设计理念,可以概括为:社区空间的公共性、开放性、人文性、适居性。居民对社区的认知评估影响个人的情感表达,从满足感提升和情感提升两个角度来看,两者都与个体的幸福感紧密相关。在此基础上,社区心理学以既有情境为基础,以提高弱势群体的宜居性为目标,为弱势群体和其他年龄层次的群体提供了宜居环境借鉴。

四、社区心理学下幸福社区的应用

社区心理学对我国幸福社区的建设与发展,以及推动我国幸福社区治理具有积极意义。在城市社区发展过程中,需将社区心理学的理论研究成果运用至社区建设的实践应用中,并在实践应用的基础上提出新的、具有现实意义的社区心理分析方法,为我国幸福社区建设提供全新路径。下文根据马斯洛需要层次理论进行了简化,得出满足居民需求三层次设计模型,分别是功能需求、情感需求、

精神需求。

(一)功能需求:营造共享社区空间

社区心理学注重社会环境与制度对个人精神健康的影响,社区空间的使用性能决定着人们的生活质量,影响着人们的居住舒适度。2015年初,周子书成立了北京地瓜社区,通过设计改造,将社区闲置空间转化为新的共用共享空间,联合社区居民用“自产自消”的模式达到公益和商业之间的平衡形成城市社区“温和的、附近的”社会支持系统[6]。

地瓜社区为人们提供了一种以设计师筑巢引凤为契机、多元主体全过程参与、关注弱势群体的理想图景。在参与主体的多元性方面,与既往叙事研究的单向叙事不同,通过对互动场景与装置的设计,动员每个居民参与到叙事之中。这类社区参与不是单向的社区号召,而是动员多元主体共同参与“发起—策划—决策—实施—监督—评估—获益”的全过程。地瓜社区的建立是一次设计师直接参与到设计对象日常生活中的尝试,以设计的介入建立了一个共享空间、共享经济的社区平台,营造了流动的、多面的、具有社会能动性的社区实施机制。此机制在社区设计过程中实现了人人都是叙事者,也是倾听者的共创共享模式,用共享思维为真正意义上的幸福社区更新与发展提供了一条新道路,以此为基础的幸福社区空间发展,并非暂时性的,而是动态的、可持续的。

(二)情感需求:提供多元人文关怀

在构建幸福社区时,需要加强对少数群体的关注,并依据他们的需要,构建能够促进社区多元群体交流的设施载体。以荷兰代尔夫特市Poptahof社区为例,该社区原有基础设施、商业、绿地、空地等互相制约,限制了社区儿童的生活范围,降低了社区的活力。

荷兰OKRA建筑公司由2005年开始负责Poptahof社区的改造,着重于优化内部运输系统,为儿童设置具有独立步行路权的道路,将社区儿童喜爱、经常使用的活动空间和社区公共服务设施串联起来,并在路径设计中,运用了卡通、色彩等趣味性元素。改造后的Poptahof社区,为儿童提供了独立、安全、便捷的活动通道,也创造了公共空间、半公共空间和私密空间三种类型的活动空间,为孩子们的户外活动提供了多种选择。此外,Poptahof社区还为市民提供了许多其他的设施,方便不同种族的居民居住生活,在这个区域里,住宅与商贸的功能得以结合。该社区公园的核心价值是“多样性、集聚区、包容性和开放性”,设计改造后的Poptahof社区成了一个开发绿色空间,为这个多民族聚居区带来了无限发展潜力,使多元化和谐共融成为该社区的特色之一。

(三)精神需求:培育丰富社区文化

社区文化对于提高居民的文化素质,改善社区人际关系,提高社区凝聚力,营造一个快乐的社区具有十分重要的作用。上海市杨浦区“社区微更新”工程的代表性项目——上海创智农园是由政府、企业、社区居民、学校和设计运营单位等多个主体共同参与建设的社区空间。在建

设过程中,由政府在上层政策和基础物质方面给予支持,由企业出资建立带有企业特点的微型园区,由大学生和设计宣传团队为社区的设计、运营和管理提供技术上的支持。这种建构模式所表现出的“分享-共创关系”“社际人际关系”等理念,是一种全新的社区价值观。这种社群是在当代都市“熟人社会”中所积极建构的,是由都市年轻人以共同精神为核心建构起来的“附近”[7]。

创智农园建设的核心思想是以绿化生态为立足点的社区公共空间建设,通过对人与人、人与社区的互动,实现由传统观赏性的空间生产方式向以“使用者”为中心的空间建设方式转型。所以创智农园的生态文化建设并不只是单纯的观赏,同时也是基于社区在地文化而设计自身的集体精神文化,是以生态共享、绿色环保为基石,社区文化、公益文化为核心,使社区形成“共治共同体”,最终形成以创新的社区文化培育的人与人之间的联结、以社区多元治理主体形成的共同意识和价值观。

五、结语

社区心理学倡导研究人类生存的环境,关注人类的心理健康以及与社会的协同发展,目标是以社区环境促进社区居民的幸福生活,最终达到更好的个人状态和更幸福的社会生活。这对于幸福社区的建设路径有重要的启示意义。同时,所有的学术研究都需要应用到实践中,才能被证实,才能体现出它的价值。社区心理学可以为我国的幸福社区建设提供一定的理论指导和策略选择,也必将在幸福社区的建设实践中得到进一步的发展和完善。

参考文献:

[1]杨莉萍,D.D.珀金斯.中国大陆社区心理学发展的现状、困难与机遇[J]华东师范大学学报(教育科学版),2012,30(02):48.

[2]辛自强,凌喜欢.城市居民的社区认同:概念、测量及相关因素[J].心理研究,2015(5):64-72.

[3]金庆英.社区心理学研究综述[J].中国社区医师(医学专业),2010,12(26):15.

[4]杨炳珑.和谐社区的“幸福指数”[N].中国社会报,2006-8-3(002):2.

[5]魏昕彤,邹广天,邵健伟.基于情绪认知理论的幸福社区建成环境设计策略研究[J].当代建筑,2023(02):124.

[6]周子书,唐燕.地瓜社区:共享空间营造法[M].北京:清华大学出版社,2022:136.

[7]王梆.贫穷的质感——王梆的英国观察[M].上海文艺出版社,2022:240-241.