基于报刊语篇的汉德表称义动词关系结构的实证对比研究论文

2024-05-28 11:23:16 来源: 作者:caixiaona

摘要:文章从BCC语料库《文汇报》子库(2003-2005)和DWDS语料库《时代周报》子 库(2017)中提取了从句谓语(语义)中心为表称动词“称、叫、nennen”的汉德关系结构共 计1295例,通过实证对比研究得出以下结论:1. 汉语中存在“称”倾向于关系化表称内容而 “叫”倾向于关系化表称对象的对立格局,德语动词“nennen”仅有关系化表称对象的实例, 未见关系化表称内容的现象;2. 相对于“称、叫”,以“nennen”为从句谓语语义中心的关系 结构在主句中显示出更为强势的充任介词宾语的能力。

摘要:文章从BCC语料库《文汇报》子库(2003-2005)和DWDS语料库《时代周报》子库(2017)中提取了从句谓语(语义)中心为表称动词“称、叫、nennen”的汉德关系结构共计1295例,通过实证对比研究得出以下结论:1.汉语中存在“称”倾向于关系化表称内容而“叫”倾向于关系化表称对象的对立格局,德语动词“nennen”仅有关系化表称对象的实例,未见关系化表称内容的现象;2.相对于“称、叫”,以“nennen”为从句谓语语义中心的关系结构在主句中显示出更为强势的充任介词宾语的能力。

关键词:表称义动词;关系结构;汉德对比

一、引言

对于表称义动词,汉语学界主要关注由其构成的双宾结构的句法语义特征[1-6]和部分表称义动词短语的异同[7]。熊仲儒[8]在生成语法视角下解释了表称义双宾句的句法表现。王敏和曹秀玲[9]专研了表称义关系结构“(被S)称(之)为N1的N2”,指出“称为”的表称对象关系化能力较强。张好[10]基于内省语感讨论了包括表称义双宾句的各类双宾句中主宾语的关系化能力。德语学界对表称义动词的研究既包括动词的句法语义配价以及补足语的形态变化、句法范畴与功能[11-14],也涉及动词宾格表语的关系化能力[15]。钱文彩[13]对汉德动词、双宾语和定语的比较并未细究表称动词。在上述研究的基础上,本文以汉德语中由表称义动词充任关系从句谓语(语义)中心的关系结构为研究对象,旨在立足自然语料,从补足语关系化和关系结构在主句中的句法功能这两方面[16-18]探究汉德表称义动词的共性与个性。

二、研究对象

本文选取汉语中的“称、叫”和德语中的“nennen”这三个典型表称动词为研究对象。根据《汉语动词用法词典》[19],动词“称”的表称义为“叫、叫做”,动词“叫”的表称义为“是、称为”。根据杜登在线词典[20],动词“nennen”的表称义含“用特定的名字给某人起名;将某人描述为……;给某物命名;用特定的称谓称呼某人;名叫;自称、自诩为……”。

动词“称、叫、nennen”能直接带三个补足语,其语义角色可描述为施事、表称对象和表称内容,表称内容是表称对象的称呼或特征描述[1-6][11-14][19][21]。表称动词的施事、表称对象和表称内容也与双及物动词的施事、与事和受事具有语义平行性,这体现在:1.表称内容和受事均属客事[6];2.表称对象是表称内容的接受者,近似与事。当“称、叫”后接两个宾语时,近宾语和远宾语分别为表称对象和内容[1-6],如例(1)。“nennen”的表称对象和内容在主动句中分别为宾格宾语和语义指向宾语的宾格表语[11-14][21],如例(2)。

(1)当小昆厦唱起《星仔走天涯》,并甜甜地叫他爷爷时,贝林忍不住掉泪。(BCC,文汇报,2004-12-2)(2)Mein Freund nennt das später einen“Ort des Friedens”.(DWDS,Die Zeit,2017-12-15)

三、研究设计

本研究的语料包括BCC语料库《文汇报》子库2003至2005年的汉语语料[22]和DWDS语料库《时代周报》(Die Zeit)子库2017年的德语语料[23]。具体研究步骤为:1.在《文汇报》子库中筛选出动词“称、叫”分别与“的”在不含停顿的同一句话中先后出现的语料,在《时代周报》子库中筛选出关系代词与动词“nennen”的定式及不定形式在一句话中共现的语料;2.人工筛出关系从句谓语(语义)中心为表称义动词的关系结构;3.从关系化成分和关系结构在主句中的句法功能这两方面对语料进行人工标注和定量统计;4.借助R语言在0.05的显著水平上对相关语料频次进行卡方检验。对于步骤2说明如下:当汉语助动词后接“称、叫”时,本文采取朱德熙[1]、郭锐[24]和邵敬敏等[25]的观点,将含“称、叫”的动词短语分析为助动词的真谓词性宾语,故此类句子的谓语中心为助动词;当德语动词“nennen”跟助动词、情态动词等虚化程度较高的成分构成复合谓语时,“nennen”为谓语的语义中心。

四、数据分析与讨论

基于寇鑫和袁毓林[26]对定语小句的分类,表1中列出了“称、叫、nennen”的补足语和非补足语的关系化情况。需说明的是:1.在讨论发生关系化的成分时,本文引入的是王亚琼和冯丽萍[18]立足语义角色的描写策略,这是因为与动词所有补足语均排他绑定的范畴仅有语义角色;2.在“nennen”表示“名叫”的反身用法中,宾格反身代词无语义角色,主格主语并非施事,而是表称对象,这是因为此时反身代词并非照应语,宜分析为形式宾语[12][14]。

由表1可知:1.“称”的表称内容更倾向于关系化,如例(3),“叫、nennen”则更倾向于关系化表称对象,如例(4-5),其中“称”和“叫、nennen”之间均存在显著性差异(“称”与“叫”:χ2=344.75,df=1,p<2.2e-16;“称”与“nennen”:χ2=370.84,df=1,p<2.2e-16),而“nennen”未见1例关系化表称内容的语料,这也契合Zifonun[15]有关“nennen”表称内容关系化的可接受度很低的判断;2.就施事与非施事成分关系化频次而言,“nennen”同“称、叫”相比均存在显著性差异(“称”与“nennen”:χ2=11.626,df=1,p=0.0006505;“叫”与“nennen”:χ2=121.64,df=1,p<2.2e-16),“nennen”施事的关系化能力明显要强于“称、叫”的施事;3.就领事与非领事成分关系化频次而言,“叫”与“称、nennen”差异显著(“称”和“叫”:χ2=58.353,df=1,p=2.191e-14;“叫”和“nennen”:χ2=256.09,df=1,p<2.2e-16),领事在谓语中心为“叫”的关系从句中的关系化能力明显更强,此时关系从句的主语为“名、本名、绰号”之类的名词,作为中心语的领事可还原至关系从句的话题位置,如例(6-7)。第一点和第三点涉及汉语内部差异的观察均支持王敏和曹秀玲[9]有关动词本身也会影响名词短语关系化能力的论点

(3)这里所称的“欠薪”,是指企业应付而逾期未付给职工的工资,以及应缴纳而逾期未缴纳的社会保险费。(BCC,文汇报,2005-6-16)

(4)直到今年3月1日上午,宜宾县一个叫王庆渝的渔民,在金沙江上用一长排铁钩连成“滚钩”,才捕到一条胭脂鱼。(BCC,文汇报,2003-7-4)

(5)Eine Melodie ertönt,die er„meine Musik“nennt,sie lockt die Kundschaft aus den Häusern.(DWDS,Die Zeit,2017-9-21)

(6)33年后的7月16日,当年的这位小姑娘的孩子,一个名叫周文彬的大学毕业生将奔赴云南迪庆州志愿支教。(BCC,文汇报,2004-7-16)

(7)一个大学毕业生名叫周文彬。

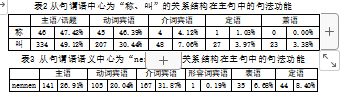

表2和表3中列出了汉德表称义关系结构在主句中的句法功能分布情况。需说明的是:1.汉语的主语是从话题的角度定义的[6][13][27-30],故将主语和话题统一处理;2.表3中的介词宾语指德语介词支配的成分,而非介词短语做宾语;3.不(单独)充任句法功能以及因语料原因无法判定的情况不计入。

由表2可知,就汉语表称义关系结构在主句中分别充任主语/话题和动词宾语的频次而言,“称”和“叫”所在的关系结构差异显著(χ2=4.0671,df=1,p=0.04373)。根据Haspelmath[31]在跨语言比较时对基于某种语言自身系统性的描写性范畴(descriptive category)与适用于跨语言研究的比较性概念(comparative concept)的明确区分,表2和表3中的汉语和德语介词即为他所说的描写性范畴。而用于汉德对比的“介词”作为Haspelmath[31]所说的比较性概念,其特征从不同语言中语言形式的功能共性[32]着眼可定义为:不是陈述性成分,也不能被修饰,但能附在指称性成分一侧与其形成可充任句法功能的短语。由此可进行如下的汉德对比:从句谓语语义中心为“nennen”的关系结构在主句中充任介词宾语的占比要远超从句谓语中心为“称、叫”的关系结构,就关系结构作介词宾语和非介词宾语的频次而言,“nennen”所在的关系结构都显著有别于“称、叫”所在的关系结构(“nennen”与“称”:X²=31.579,df=1,p=1.915e-08;“nennen”与“叫”:X²=124.2,df=1,p<2.2e-16)。

五、结语

在对从句谓语(语义)中心为“称、叫、nennen”的汉德关系结构进行基于语料库的实证对比后,本文主要发现:1.“称”的表称内容关系化频次更高,而“叫、nennen”的表称对象具有更为强势的关系化能力;2.相对于“称、叫”,“nennen”的施事关系化能力明显更强;3.与“称、叫”相比,从句谓语语义中心为“nennen”的关系结构具有显著更强的充当主句中介词宾语的能力。

参考文献:

[1]朱德熙.语法讲义[M].北京:商务印书馆,1982:61-66,119.

[2]马庆株.现代汉语的双宾语构造[A].//《语言学论丛》第十辑[C].北京:商务印书馆,1983:166-196.

[3]李临定.双宾句类型分析[A].//《语法研究和探索》第二辑[C].北京:北京大学出版社,1984:27-40.

[4]李临定.现代汉语句型[M].北京:商务印书馆,1986:56-69.

[5]亢世勇.双宾动词语法特点分析[J].延安大学学报(社会科学版),1997(3):80-84.

[6]张斌等.现代汉语描写语法[M].北京:商务印书馆,2010:320,323,483,575-576,627,1002-1021.

[7]徐颂列.“称为”和“称之为”[J].汉语学习,2011(3):113.

[8]熊仲儒.汉语等同双宾句与等同范畴[J].安徽师范大学学报)人文社会科学版),2011(3):347-356.

[9]王敏,曹秀玲.称名关系结构“(被S)称(之)为N1的N2”[J].汉语学习,2020(2):28-39.

[10]张好.名词短语的关系化与可及性——以现代汉语双宾句为例[D].暨南大学硕士学位论文,2020.

[11]Zifonun,G.et al.Grammatik der deutschen Sprache[M].Berlin/New York:de Gruyter,1997:1076,1105-1117,1293-1294,1802-1803.

[12]Pittner,K.,J.Berman.Deutsche Syntax.Ein Arbeitsbuch[M].Tübingen:Gunter Narr Verlag,2004:39,134-137.

[13]钱文彩.汉德语言实用对比研究[M].北京:外语教学与研究出版社,2004:69-163,391-393,396-406,416-431.

[14]Duden.Die Grammatik.10.,völlig neu verfasste Auflage[Z].Berlin:Dudenverlag,2022:377,490-496,640-661.

[15]Zifonun,G.Grammatik des Deutschen im europäischen Vergleich:Der Relativsatz[M].Mannheim:Institut für Deutsche Sprache,2001:87.

[16]Keenan,E.L.,B.Comrie.Noun phrase accessibility anduniversal grammar[J].Linguistic Inquiry,1977(1):63-99.

[17]Dixon,R.M.W.Basic Linguistic Theory.Vol.2.Grammatical Topics[M].Oxford:Oxford University Press,2010:314-316,319-326,365-367.

[18]王亚琼,冯丽萍.汉语语义角色的关系化及关系化难度等级序列分析[J].云南师范大学学报(对外汉语教学与研究版),2012(5):6-14.

[19]孟琮等.汉语动词用法词典[Z].北京:商务印书馆,1999:11,48,198-200.

[20]Duden-Onlinewörterbuch[DB/OL].[2023.12.28].https://www.duden.de/rechtschreibung/nennen.

[21]Metzler Lexikon Sprache.4.,aktualisierte undüberarbeitete Auflage[Z].Stuttgart/Weimar:Verlag J.B.Metzler,2010:523-524.

[22]荀恩东等.大数据背景下BCC语料库的研制[J].语料库语言学,2016(1):93-109.

[23]DWDS=Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache.Das Wortauskunftssystem zur deutschen Sprache in Geschichte und Gegenwart[DB/OL].Berlin:Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften.[2023.12.11].https://www.dwds.de/.

[24]郭锐.现代汉语词类研究(修订本)[M].北京:商务印书馆,2018:213-214.

[25]邵敬敏等.现代汉语通论:下册(第三版)[M].上海:上海教育出版社,2016:10.

[26]寇鑫,袁毓林.汉语定语小句的类型及其句法表现[J].语言教学与研究,2017(4):67-78.

[27]Chao,Y.R.A Grammar of Spoken Chinese[M].Beijing:The Commercial Press,2011:92-101.

[28]沈家煊.“零句”和“流水句”——为赵元任先生诞辰120周年而作[J].中国语文,2012(5):403-415.

[29]沈家煊.汉语的逻辑这个样,汉语是这样的——为赵元任先生诞辰120周年而作之二[J].语言教学与研究,2014(2):1-10.

[30]黄伯荣,廖序东等.现代汉语:下册(增订六版)[M].北京:高等教育出版社,2017:5,60-61.

[31]Haspelmath,M.Comparative concepts and descriptive categories in crosslinguistic studies[J].Language,2010(3):663-687.

[32]Rijkhoff,J.On the(un)suitability of semantic categories[J].Linguistic Typology 2009(13):95-104.