文化生态视阈下英语专业“中国文化失语”现状及教学模式研究论文

2024-05-18 14:35:15 来源: 作者:xieshijia

摘要:借助问卷调查和访谈等研究方法,本文针对英语专业学生和教师开展了“中国文化失语”现状调研。从文化生态视角来看,英语专业教学生态环境失衡是导致学生中国文化英语表达能力普遍偏低的重要根源。结合调研结果以及对英语专业文化教学生态系统的分析,本文分别从教学理念、教学环境、教学内容、教学方式与评价体系五个方面,提出构建动态发展的英语专业文化教学模式。

[摘要]借助问卷调查和访谈等研究方法,本文针对英语专业学生和教师开展了“中国文化失语”现状调研。从文化生态视角来看,英语专业教学生态环境失衡是导致学生中国文化英语表达能力普遍偏低的重要根源。结合调研结果以及对英语专业文化教学生态系统的分析,本文分别从教学理念、教学环境、教学内容、教学方式与评价体系五个方面,提出构建动态发展的英语专业文化教学模式。

[关键词]文化生态;中国文化失语;英语专业;教学模式

1研究背景

“文化生态”这一概念由美国学者斯图尔德(Steward)于1955年在其著作《文化变迁理论》中首次提出。斯图尔德认为,社会文化同样具有生态系统的多样性和结构性特征,其内部各因子维持着相互影响及相互制约的动态发展关系,只有通过系统内部的不断进化和调整,才能实现生态系统的均衡发展。从文化生态视阈观察,英语专业的文化教学同样是一个由师生群体、教学环境、中西文化构成的生态系统,而单一的英语文化教学必定会导致整体教学生态的失衡。在外语教育中,由于西方文化的过度输入,使得跨文化交际的主体,即使具备较好的英语水平,但在与西方人交流的语境中,也无法准确地用英语表达本土文化的内容,这一现象又被称作“中国文化失语”(从丛,2000)。目前,国内学者就外语教学中的“中国文化失语”现象及成因进行了卓有成效的探讨(刘丽华等,2018;朱敏等,2016),但针对文化教学模式的研究尚不多见。本文将结合文化生态理论,通过调查问卷和访谈的方式,探究英语专业学生“中国文化失语”现状,并根据研究结果构建中国文化融入英语专业的生态教学模式。

2英语专业“中国文化失语”现状调查及结果

2.1研究问题与对象

本研究拟调查的问题为:(1)英语专业学生对中国文化的英语表达能力如何?(2)英语专业教学中的文化生态环境如何?(3)可采取何种文化教学模式来消解“中国文化失语”现象?

本研究以成都文理学院英语专业师生为调查对象,随机抽取该校569名学生参与能力测试和问卷调查。同时,邀请英语专业47名教师参与了问卷调查,并选取其中9名拥有三年以上一线教学工作经验的专职教师进行访谈。

2.2研究工具与研究方法

结合英语教学中的中国文化元素,首先,本研究设计了针对学生群体的“中国文化英语表达水平测试”问卷,并咨询相关专家进行了多次调整和修改。问卷主要由“中国文化知识填空”和“中国文化术语翻译”两部分构成,分别从传统节日、人文历史、饮食习惯、民间习俗、时事政治、中医诊疗、书法绘画、戏曲艺术、科技发明和宗教内涵10个维度进行考查。

其次,项目组针对教师和学生群体分别设计了“‘中国文化失语’现象调查问卷”及“中国文化学习现状调查问卷”,从“教”和“学”两大层面探究师生对英语专业中国文化教学的生态环境认知,以构建和谐的教学生态系统。

2.3英语专业“中国文化失语”调查结果

2.3.1测试问卷结果

本研究共发放、回收“中国文化英语表达水平测试”问卷569份,其中无效问卷15份(仅完成了填空题目,未完成翻译测试),有效测试问卷554份。问卷满分为100分,受试学生的卷面平均成绩为67.21分,表明大部分受试学生具备一定的中国文化常识以及对应的英语表达能力。但85分及以上的受试者仅有39人,占比为7.04%,表明能够全面理解并用英语准确表达本土文化的学生较少。从题型分析来看,“中国文化知识填空”及“中国文化术语翻译”的正确率均达到及格线,分别为67.57%和67.17%。填空题目中,中文填空的正确率为86.43%,而其对应的英文填空的正确率仅为55.54%,表明大部分学生对中国文化知识具备初步的了解,但用英语表达其内涵的语言准确度较低。

从中国文化的10个核心维度进行分析,学生对不同类型的文化知识掌握情况差异较大,如表1所示,根据回答正确率可具体分为以下三类:(1)掌握较熟练类(完全正确率>75%):包括传统节日(83.75%)、饮食习惯(79.24%)和民间习俗(75.45%),表明学生对这三类维度的知识更加熟悉,印象更为深刻,掌握程度相对较好;(2)基本了解类(75%>完全正确率>60%):包括人文历史、科技发明和时事政治;(3)有待提升类(完全正确率<60%):包括书法绘画、中医诊疗、宗教内涵和戏曲艺术,表明学生对这类文化知识知之甚少,对其相应的英语表达术语更是缺少积累。

例如,当青城山作为“道教”发祥地而被西方学者大力推崇时,部分学生还错误地将其定义为“佛教”的起源,可见其认知不够全面,仍有较大的提升空间。

2.3.2调查问卷结果

文化教学生态系统包括三个生态因子:“人—环境—文化”。因此,本研究深入师生群体,探究其对文化教学中的主体及环境要素的认知情况。调研组共发放569份学生问卷及47份教师问卷,回收有效学生问卷547份,有效教师问卷47份,问卷结果如下:

在学生问卷中,84.21%的英语专业学生认同学习中国文化对语言学习的重要性,81.17%的学生表示非常有兴趣向外国友人介绍和推广本民族优秀文化,这表明多数学生对本土文化学习持积极主动的态度,具有较强的学习意愿。虽然80%以上的学生认可中国文化对英语学习的推动作用,但仅有47.14%的学生认为课堂中“经常”或“有时”会涉及相关元素,说明约一半的专业课程严重缺失与中国文化相关的教学内容。虽然“经常”和“有时”通过平台资源了解中国文化的学生比率分别占到34.14%和45.79%,但87.28%的学生表示想要完全掌握中国文化对应的英文表达仍有较大困难,主要原因是“自身语言积累不足”以及“缺少用英语沟通交流的机会”。

在教师问卷中,78.13%的英语教师认为学生在用英文表达中国文化时经常出现交际障碍的情况。其中,67.92%的英语教师认为中国对英语教育的重视程度已远超出其合理范围,从而忽视了本土文化的教育。因此,74.69%的教师希望通过课程设置和教材保障等维度加强中国文化在英语课堂中的输入。虽然严重失衡的文化教育环境已经引起绝大部分英语教师的警觉,但谈及自身的知识储备时,仅有41.25%的教师自信地表示自己有足够的中国文化底蕴,认为自己能用英语清楚地讲授中国文化。这表明当前具备较高双语文化素质的教师仍然稀缺,师资队伍建设亟须加强。

3中国文化融入英语专业教学的生态模式构建

以上调查结果证实了英语专业学生普遍存在“中国文化失语”现象。虽然学生具有较强的中国文化学习意愿,但由于中西文化输入“逆差”较大,且缺少主动学习中国文化及其对应英语表达的积极性,母语文化在英语教学生态圈中仍处于边缘地位。

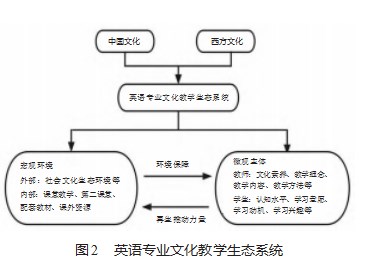

从文化生态视角看,文化教学可分为宏观和微观两个层次:宏观生态环境涵盖校内环境和校外环境;微观生态主体包括教师与学生。宏观生态环境为课堂教学提供环境保障,而微观主体元素也为教学环境提供再生推动力量。在微观层面中,教学主体间的互动是中国文化导入英语课堂的核心,二者平衡且协调地发展可促使教学质量的提高。鉴于此,本文将从教学理念、教学环境、教学内容、教学方式四个方面,提出构建开放、互动、和谐的文化生态教育模式。

3.1树立文化教学理念

在传统英语教学中,人们普遍将“母语的负迁移”视作学习的障碍之一,因此过度注重英语文化的灌输。这与本次教师问卷结果相符,78.91%的受试教师认为汉语的负迁移会阻碍英语思维的培养。然而,这种教学观念是不合理的,因为母语文化对英语教学不仅具有负迁移作用,同时也具有正迁移作用。因此,在片面关注母语负迁移的同时,应当合理利用母语文化的正迁移作用,挖掘汉英两种语言的交集,引导学生进行双语对比,帮助其在理解英语文化知识的同时,加强对中国文化的感知与理解。教师自身的文化素养也是培育学生母语文化的一眼“活泉”。因此,教师只有保持开放的教学态度,不断更新文化教学理念,才能够创设更多的文化活动。为此,首先,教师要充分利用网络信息渠道,主动浏览《21世纪英文报》《中国日报》等优质报刊,观看双语文化纪录片《万象中国》等,全面地学习母语优秀文化。另外,学院应积极组织教师参加相关的师资培训和专题讲座,邀请汉语教师与本专业教师进行学术交流,并选取优秀教学成果进行公开展示,加强复合型师资队伍建设。

3.2营造文化教学环境

在教育环境维度,无论是社会生态环境,还是课堂生态环境,对英语教学效果都有着直接影响。然而,学生问卷显示,大部分受试者(79.93%)通过报刊、网络等信息输入渠道学习本土文化,仅有小部分学生(20.07%)选择与朋友直接交流或旅游等动态交际方式获取中国文化的相关信息。这表明学生在课堂外社会文化层面的学习态度较为被动和消极,缺少真实的跨文化交际环境。为此,社会各界需加强本土文化的舆论宣传,积极成立英语口语角和英语俱乐部,甄选更多的英语专业学生参与对外文化宣传活动,拓宽学生用英语表达中国文化的语用环境。其次,创造良好的课堂生态环境。结合中国文化素养的培养目标,英语专业需适当增设一些中国文化含金量较高的课程,并根据学生的能力水平,编写和选用母语元素较多的教材进行教学,如“理解当代中国”等。同时教师需润物细无声地将中西文化内涵与专业教育有机融合,构建良好的课堂互动。学校应大力开展第二课堂活动,为学生营造浓厚的文化学习氛围,如开展中国文化节活动,举办中英文诗歌朗读比赛等,提高学生在跨文化交际实践中的参与度。

3.3创新文化教学内容

作为教学系统中的重要因子,教师可以根据学习者的实际能力,适当地对教学内容进行取舍和选择。教师需要立足生态教育观,以实用性和学生学习兴趣为导向,增加课程内容中与中国文化相关的内容。例如,在《商务英语》课程中,教师可适当增补有关中美贸易摩擦的相关素材,组织学生开展圆桌会谈,对比中美双方在国际贸易中所体现的文化区别和思维差异。在翻译课程中,教师可选取更多有关中国文学及风俗等方面的文章作为翻译练习的语料,如不同译本的《中国现代散文选集》等。除课堂教学外,教学内容也需要渗透到课后实践层面。教师可通过在线学习平台和图书馆资源,例如国家慕课平台发布的“英语畅谈中国文化”等精品课程,布置或推荐与课程内容相关的文化视频和阅读材料,如双语纪录片《你好,中国》及优秀读本《中国文化要义》,并定期召开在线讨论等活动,鼓励学生用英语分享对中国文化的理解,提升学生的人文素养。

3.4采取多样化的教学方式

采取多样化的教学方式是活跃课堂生态的有效途径。首先,创新文化切入模式。中国文化涵盖显性和隐性两种维度,而隐性文化不易被学习者发现,这就需要教师灵活运用文化对比法,通过思维导图等工具,选取教材中涉及的中西方文化差异进行对比。此外,依托“互联网+”技术赋能优势,课程组可搭建SPOC线上线下混合式教学课程,将零散抽象的文化整合为系统的语料素材,助力学生内化吸收。其次,加强教学主体互动多样性。课堂内,教师应发挥学生的主观能动性,以小组讨论、情景模拟、角色扮演等方式,使学生沉浸式感受跨文化交流的真实语境,鼓励学习主体间思想的交流与碰撞。为避免“学用脱节”现象产生,教师还可以采取“产出导向法”,明确教学目标和产出任务,鼓励小组间互动合作,通过制作中国文化短视频、建立多模态语料库、排演情境短剧等形式,将文化教学落到实处。

4结语

在全球化浪潮汹涌澎湃的当下,将中国文化融入英语专业教学成为我们在世界文化激荡中站稳脚跟的基石。然而调查结果表明,英语课堂对西方文化的偏重,使得“中国文化失语”现象普遍存在,造成文化生态系统严重失衡。为改善这一现象,本文结合生态文化理论,提出构建“人—环境—文化”三位一体的教育模式:教学改革应注重教学理念的更新,营造开放的语言生态环境,创新中西文化教学内容,采取多元化教学方式,构建动态监测评价体系,使教育生态各因子处于共生互补的动态循环系统之中。这一理论和教学模式可以助力英语专业文化教学走出当前所面临的困境,使新时期英语人才肩负起传承优秀中国文化的重要使命,并实现中华民族的伟大复兴。

参考文献

[1]从丛.中国文化失语:我国英语教学的缺陷[N].光明日报,2000-10-19(7).

[2]韩旭珍.生态语言学视阈下大学英语教学研究[J].教育理论与实践,2022,42(18):52-55.

[3]刘丽华,戴慧琳,黄振定.英语专业学生的中国文化失语症分析研究[J].外语电化教学,2018(5):42-46.

[4]朱敏,解华,高晓茜.大学英语教学中的中国文化失语成因研究[J].天津外国语大学学报,2016,23(5):28-32.