基于语料库的林语堂《啼笑皆非》自译本态度转换研究论文

2024-05-17 14:16:25 来源: 作者:xieshijia

摘要:情感态度在各类文学作品中起着至关重要的作用。然而,目前尚缺乏有关自译过程中态度转换的研究。《啼笑皆非》的汉译本是自译和合译的罕见案例,该书的前11章由林语堂亲自翻译,后12章由徐成斌负责翻译。本研究利用LIWC和AntConc软件对该书的中英文版本进行词频分析,深入探究林语堂在翻译过程中的态度变化。研究结果显示,由于不同的写作目的和预期读者,林语堂自译文中的愤怒情绪显著减少,与英文原作前11章相比差异显著。

[摘要]情感态度在各类文学作品中起着至关重要的作用。然而,目前尚缺乏有关自译过程中态度转换的研究。《啼笑皆非》的汉译本是自译和合译的罕见案例,该书的前11章由林语堂亲自翻译,后12章由徐成斌负责翻译。本研究利用LIWC和AntConc软件对该书的中英文版本进行词频分析,深入探究林语堂在翻译过程中的态度变化。研究结果显示,由于不同的写作目的和预期读者,林语堂自译文中的愤怒情绪显著减少,与英文原作前11章相比差异显著。

[关键词]情感态度;林语堂;自译;语料库;词从

1研究背景

林语堂(1895—1976)是一位享誉国际的中国作家,他在文学、翻译和语言研究领域取得了卓越成就,曾两次被提名为“诺贝尔文学奖”候选人。林语堂一生都在致力于向西方读者传播中国文化,创作了30余部英文著作,其中代表作包括《吾国与吾民》等。作为一名翻译家,林语堂翻译了许多中英文作品,其中包括多拉·罗素的《女性与知识》、肖伯纳的《卖花女》以及清代作家沈复的《浮生六记》等。与此同时,他还是中国翻译史上少有的自译者之一,与张爱玲、萧乾等人齐名。Popovič(1975)曾明确定义“自译”为“作者对自己原创作品的翻译”。此外,Panichelli-Batalla(2015)也进一步指出,自译者通常拥有更大的翻译自由度。然而,目前尚无学者对自译过程中的态度转换进行过深入研究。而林语堂的《啼笑皆非》提供了一个极具价值的研究素材。

2文献综述

2.1林语堂的自译活动

林语堂的自译作品主要以散文为主。在20世纪30年代,他将自己在The China Critic Weekly(《中国评论周报》)上发表的英文散文翻译成中文,并在随后的一两年内在他个人创办的《论语》《人间世》和《宇宙风》等中文杂志上发表。关于此,钱锁桥编撰了一本名为《小评论:林语堂双语文集》的著作,全面收录了林语堂的英文散文及其自译文。由于忙于创作,林语堂鲜有时间将自己的著作翻译成中文。因此,除了散文的自译外,林语堂仅翻译了《啼笑皆非》的前11章,其余12章由徐成斌负责翻译。

《啼笑皆非》是一部涉及政治和哲学的著作,英文原版由庄台公司(John Day Company)于1943年出版。这本著作全面批判了西方的唯物主义哲学以及强权政治。然而,该书的写作目的不仅在于表达对强权政治的不满和批评,更旨在展示中国传统文化中卓越的元素,尤其是谦逊和包容的精神。林语堂认为,中国传统哲学可能成为实现世界和平的解决方案。

该书的汉译本专为中国读者而译。书中包含了许多时事描述,为了迅速激励中同胞们积极抗战,林语堂选择与徐成斌携手合作,以加快翻译进度,并于1944年迅速出版了中文版。在翻译完成后,林语堂立即前往重庆和其他主要城市进行演讲,希望他的爱国热忱及对和平的热爱能够得到同胞们的理解和支持。因此,为了使翻译更具可接受性,林语堂可能对英文原文中的一些负面描述进行了微调。

由此可见,由于不同的写作目的和预期读者,该书的中英文版本不仅在内容上存在差异,在作者的情感态度上也有所不同。一个非常明显的例子,就是该书的英文序言和中文序言存在鲜明的差异。英文序言仅111个词,语气更为严肃和理性。中文序言则专为国内读者量身定制,共有两千多个字。其中包含对西方帝国主义和强权政治的批评,以及对中国同胞的鼓舞。这些内容在英文序言中均没有出现。

2.2基于语料库的情感态度转换研究

情感态度是社会心理学中的一个核心概念,也是最活跃的研究领域之一(Bohner et al.,2011)。近年来,一些学者开始将评价理论(Martin et al.,2007)应用于文本中的态度分析。根据Martin&White的观点,评价理论框架由三个相互作用的系统组成,即介入(engage-ment)、态度(attitude)和级差(graduation)。态度系统涉及情感态度,包括情感(affect)、判断(judgment)和鉴赏(appreciation)。在翻译研究领域,源文本(ST)和目标文本(TT)之间的态度转换也越来越受到关注,并常常被视为译者在翻译决策过程中的关键环节(Munday,2012)。尽管在定性研究方面,评价理论适用于翻译中的态度转换研究(Mun-day,2015),一些学者已经取得了许多有价值的研究成果(Zhao et al.,2021),但是对于像《啼笑皆非》这样的长篇文本的分析仍然存在局限性。

20世纪80年代后,语料库语言学经历了快速发展,该方法以应用语料库技术和工具为基础进行语言研究。其特征主要表现为以大量自然文本的观察和分析为基础,将数据分析与定性研究相结合。语料库的运用弥补了单凭直觉推断的不足,为人们提供了自下而上的话语研究方法(钱毓芳,2010)。语料库辅助的话语分析取得了令人满意的成果(Matthews,2021)。Mona Baker(1993)展示了如何运用语料库进行翻译研究,为语料库翻译研究开辟了新的道路。过去20年来,翻译学者在这个领域取得了丰硕的研究成果。

在基于语料库的翻译文本情感研究方面,通过对原文和译文的情感计算,可以对比不同译文之间以及译文与原文之间情感强度的变化、情感迁移的趋势以及情感翻译效度与原文的吻合度(韩红建等,2019)。目前国内相关的研究主要采用基于情感词典的方法,研究成果相对较少。值得注意的是,目前尚无学者探讨自译过程中的情感态度转换问题。

Linguistic Inquiry and Word Count(LIWC)是一款功能强大的语料库工具,用于从词频的角度研究社会/人格心理学中的语言特征。这个定量分析工具是由James Pennebaker及其团队开发(Pennebaker et al.,2015)。LIWC可以通过选择相应的内置词典来分析多种语言的文本。文本分析模块会将文本中的每个词与用户定义的词典进行比对,词典则能确定哪些词与哪些心理相关的类别相关联。许多心理学家们已经利用LIWC在不同领域进行了研究(Wu et al.,2021),并且其准确性和效率已在不同的研究中得到验证。因此,本研究将借助LIWC软件中的情感词典来研究自译过程中的情感态度转换问题。

2.3词汇复现

词汇复现是实现文本连贯性的重要策略,同时也是一种重要的文体手法。文体分析是成功翻译的先决条件(Čermáková,2015)。在翻译过程中,准确把握和处理原文中的词汇复现对于确保译文的语言风格一致至关重要(Čermáková,2015)。然而,这绝非易事,Mahlberg(2007)指出,人类肉眼并不总能识别文本中所有重要的特征,特别是长文本中,某些重复的特征可能并不容易被注意到。

那么,译者如何识别词汇复现呢?语料库工具是译者的最佳帮手。在语料库语言学中,“n-gram”(词从)指的是语料文本中反复出现的两词或两词以上的结构,其中的n(元)指的是连续重复的单词数量。有时,可以与“n-gram”互换使用的另外两个术语是“cluster”和“lexical bundle”(Čermáková,2015)。词从展示的是一个词的上下文以及其惯用的结构(钱毓芳,2010)。在AntConc软件里,以某个词为中心词的结构就是一个词从。

需要强调的是,词从未必是语法和语义上完整的结构,比如“中国是”是一个三元词从,但并不是一个完整的语法和语义单位。词从具备较强的个体差异性特征(Anwar et al.,2019),是构建语言风格的重要语言特征之一。词从分析可以观察高频词出现的语境特征。译者可以借助语料库工具识别那些隐晦的词从,从中发现并理解文本的微妙之处,从而保证译文风格的连贯性。

本研究旨在从语料库语言学的角度出发,使用LIWC2015(Pennebaker et al.,2015)和AntConc3.5.8工具,先对原文和译文进行整体数据分析,再选择文本中一个代表性的情感态度,然后搜索原文中包含该情感态度词汇的词从。接着,将这些词从和自译文中的相应部分进行比较分析,分析自译文与原文的不同之处,探究这些差异能否进一步印证自译者的情感态度变化。本研究的主要目标是探讨以下研究问题:与原作相比,自译的不同写作目的和预期读者是否会导致自译者产生情感态度变化?这种变化是否会反映在对原文中含有该态度词汇的词从翻译上?

3研究方法和数据分析

本研究借助语料库工具,深入分析林语堂在《啼笑皆非》自译中潜在的态度变化。首先,我们选择了由庄台公司出版的《啼笑皆非》的前11章,构建语料库A,并选取东北师范大学出版社出版的相应中文章节,构建语料库B。语料库A包含31 020个词,而语料库B包含29 784个字。每个语料库都包含11个文本,代表了11个章节。我们使用Adobe Acrobat的OCR功能从两个版本中提取文本,使用ICTCLAS2012对汉字进行分词,该系统是在ICTCLAS 2003的基础上改进而成的(Zhang et al.,2003)。所有的语料库都经过严格的人工检查,并删除了与研究无关的内容,如前言、注释和后记。本研究采取了以下五个步骤进行数据分析,由于篇幅限制,我们只选择了重要的数据结果在下文的三个表格中展示。

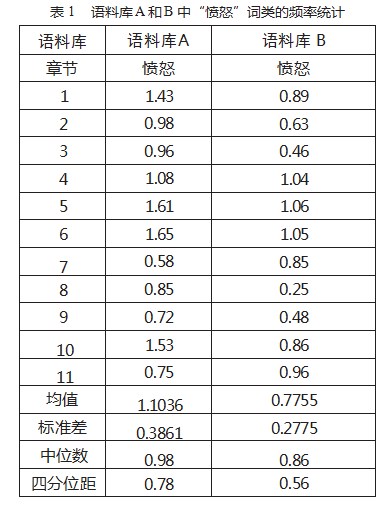

第一步,使用LIWC2015的相应词典分析语料库A和语料库B,计算相关词类的均值、标准差(SD)、中位数和四分位距(IQR)的值(见表1)。

第二步,比较语料库A和语料库B在所有情感态度变量上的差异。根据数据是否满足正态性假设和方差齐性,选择使用“t检验”或“曼—惠特尼U检验”(见表2)。

第三步,从具有显著差异的比较组中选择最具代表性的态度词类,并使用LIWC2015获取相应词类中的所有单词。表3只显示了该词类的前10个单词。

第四步,使用AntConc3.5.8处理两个语料库,分别查找最小频率为3、长度为3元到7元的词从。接下来,获取含有该态度词汇的词从。

第五步,构建语料库A和B的平行语料库,达到句子对齐。比较原文词从和它们的翻译,以进一步印证自译者的情感态度变化。

4研究结果

根据LIWC2015将心理过程划分的主要词类和子类别(Pennebaker et al.,2015),本研究关注可以反映自译者情感态度变化的词类。其中,主类别“情感过程”包含子类别“积极情绪”和“消极情绪”,而“消极情绪”又进一步细分为“焦虑”“愤怒”和“悲伤”三个子类别。在对语料库A和语料库B的这些类别的词类频率进行比较后,结果显示在这些子类别中,仅有“愤怒”一项显示出显著差异。然而,仅凭该子类别的数值就导致“消极情绪”类别的显著差异,进而导致“情感过程”主类别的显著差异。因此,只有“愤怒”这个子类别需要深入探讨。

根据Mona Baker(1995)的观点,语料库中的形符(token)指的是在给定的语料库中出现的单词,形符数即为单词数;类符(type)是指出现的不同的单词,类符数即为不同单词的总数。形符数和类符数也可以用于对词从的计数。根据第四步的结果,语料库A中长度在3元到7元之间的英文词从具有639个类符数和2 486个形符数,而语料库B中相同长度范围的中文词从只有182个类符数和674个形符数。

本研究仅选择包含“愤怒”词汇的词从进行分析,语料库A中有50个类符数的英文词从,语料库B中有14个类符数的中文词从。然而,不同长度的词从之间可能存在重叠。例如,50个类符数的英文词从中包含了“the war to”“the war to end”“the war to end all”和“the war to end all wars”等词从,它们的形符数均为3。

5讨论

林语堂在自译文中对原文内容的修改可以准确反映其情感态度变化,而他对下文列举的这些词从的翻译进一步证实了这一点。这些词从的词频都大于或等于3。然而,根据第四步的结果,在自译文中,对这些词从的修改(包括省略和替换策略)仅发生了一次,其余词则保持了相同或相似的翻译。因此,这些特殊词从的翻译能够真实地反映出林语堂在自译过程中因不同的写作目的和预期读者而产生的情感态度变化。

先前的研究已经证明,情感是一种说服工具(Tannenbaum et al.,2015),并且情感与说服之间存在着密切的关联(Rocklage et al.,2018)。人类表达情感主要是为了影响他人,而试图说服他人的意图会增强言辞中情绪的感染力(Rocklage et al.,2018)。正如上文所述,《啼笑皆非》的创作目的与自译目的不同。愤怒是一种有力的情感表达方式,可以影响和改变他人的行为。在英文原著中,林语堂表现出更高的愤怒值,以表达对盟国的不满并希望得到更多的尊重和援助。下文词从中的“war”(战争)、“contempt”(蔑视)和“bitter”(苦涩),在LIWC软件中都被归类为“愤怒”类别。

(1)In this war(7频次)

例1:Politically,we ignore them.We are acting in this war as if these forces did not exist.(第3章)

译文:政治上我们却置之不理,倒**施,仿佛没有这种潜势力存在。

在例1中,结合上下文分析,英文原句表达了一切事物皆有因果,而肆意挑起战争的国家则背道而驰,无法逃避因果报应的惩罚。前文中提到的“invisible forces”一词指代因果力量,在林语堂的翻译中被译为“潜势力”。“潜势力”是“invisible forces”的中文对等词。此处的“forces”一词指的是同一概念。

原句中的“war”指的是第二次世界大战,但在中文翻译中省略了“in this war”这个三元词从的翻译。这可能是因为林语堂希望读者将注意力聚焦在他想要强调的主题——因果报应上。林语堂在书中指出,中国是被动卷入这场世界大战的,而战争的起因则是西方国家试图统治全球。中国遭受了侵略,被迫成为第二次世界大战的主要战场之一。在这个过程中,中国人民付出了巨大的牺牲,承受了巨大的痛苦。这本书的中文版本旨在向国内读者揭示战争的残酷和非人道性,并鼓励中国人民自力更生、抵抗侵略,而不是沉浸在无尽的痛苦中。因此,在这里省略了“in this war”的翻译。

例2:China’s role in this war in 1943,we are told,was discussed,decided upon,and hand-ed out to China.(第10章)

译文:据说,1943年中国应派何种工作,由他们讨论过,决定过,交给中国去奉行。

在例2中,林语堂倡导礼治之道,主张只有通过互尊互助的协作,世界才能实现持久的和平。然而,一些西方大国错误地将中国的礼节和自我克制解读为软弱的标志。林语堂指出,在1943年的卡萨布兰卡会议上,英美对中国的态度缺乏尊重,他们决定了中国在战争中的角色,并将责任强加给中国。在翻译过程中,林语堂故意省略了“in this war”的表述,营造了一种模糊的语境,使读者只能通过上下文来推断中国在哪个事件中扮演了次要角色,从而淡化了战争的残酷和中国的无助。

通过这些改动,林语堂在自译过程中对态度表达进行了微调,以更含蓄和温和的方式传达了他对中国角色被决定的不满,以及对合作及和平的热切期待。他有意通过省略一些词语来降低原文中的愤怒情绪,为读者展现了一个更加平和的视角。

(2)Of the war(7频次)

例3:If someone could gauge the voltage generated in 130,000,000 American breasts by the Pearl Harbor attack,he could be almost certain that the moral effect was as disastrous for Japan as the physical effect was militarily advantageous for her at the initial stage of the war.(第2章)

译文:如果有人能用电表测量“珍珠港袭击”在美国一万万三千万人胸中所激起电流的压力,他可以断定这次袭击在精神上大不利于日人,和其物质上初期大利于日人相等。

在例3中,林语堂探讨了“珍珠港袭击”对美国和日本的双重影响。他借用电流和电表的比喻,生动地描绘了珍珠港袭击在美国社会中引发的情绪反应。同时,他也清楚地揭示了这次攻击在道义层面对日本的冲击。他传达了一种复杂的情绪态度,反映了战争的悲剧性。

然而,在中文翻译中,我们可以看到林语堂采用了一种巧妙的策略,以更好地适应中国读者的情感背景。他省略了原文中的“militarily”和“of the war”,以减轻战争的残酷性。通过这种方式,他在自译过程中微妙地调整了对国内读者的情感表达,使得描述更加温和,更易于接受。这种情感态度的微妙变化反映了林语堂在自译过程中的策略性考虑,他考虑了不同预期读者的感受。这也凸显了翻译过程中对情感态度的重视,以及如何通过文本的微妙调整来更好地传达作者的意图和情感。

(3)Contempt(5频次)

例4:It is an unmathematical way of life,arising from contempt for the mathematical way of thinking.(第8章)

译文:中国生活乃不重视数学的生活,由于不重视数学的思想习惯所造成。

在例4中,“contempt”的中文对等词应该是“鄙夷”。然而,林语堂选择将其翻译为“不重视”。通过运行SnowNLP和BaiduSenta情感分析工具来计算“鄙夷”和“不重视”的负面概率。BaiduSenta显示“鄙夷”的负面概率为0.8802,而“不重视”的负面概率为0.8766。SnowNLP计算出“鄙夷”的负面概率为0.9247,“不重视”的负面概率为0.7458。两个工具的结果都证实了“鄙夷”比“不重视”更具负面意义。

林语堂可能意识到,直接表达轻视可能会在中文读者中激起负面反应,因为这种负面情绪与中国文化的谦逊原则相冲突。因此,他选择了一种更为温和的表达方式,强调了对数学思维方式的不重视,而非轻视。这种调整表明了林语堂在自译过程中对中国文化价值观和情感表达方式的尊重,同时他也在翻译中努力维护这些价值观。另外,林语堂在译文中增加了“中国”这个词,将其放在句首以强调中国文化的特殊性。这一做法可能是为了进一步凸显他对中国文化的认同感,并在翻译中表达对西方文化的包容。这种文化认同感和包容性的表达方式有助于与读者建立情感共鸣。

(4)The bitter truth(4频次)

例5:While the smug Allied statesmen still allow themselves to think that the Chinese government and people are extremely grateful to them and are looking up to them as worshipfully as a puppy that has been thrown a piece of dry bone and is perhaps even willing to stand up on its hind legs to entertain the company,some Chinese must tell them the bitter truth.(第10章)

译文:那些踌躇满志的同盟国政治要人到现在还在做梦,以为政府及人民对他们非常感激涕零,正像一条哈巴狗分到一块净骨头,就举头斜望,仰慕主人,或者并且愿意站在后腿扮个把戏叫人家取乐——此梦未完时候,应当有一两个中国人告诉他们逆耳的实话。

例6:The bitter truth is that behind the courteous front,resentment against the conduct of certain governments is very bitter,that the Chinese are frankly disappointed in their Allies,are getting the impression that their Allies are wholly selfish and insincere and that both Churchill and Roosevelt show no comprehension of the nature of Asiatic problems.(第10章)

译文:实话是,中国外表非常客气,心中却是非常不满某国政府之行动。中国坦率地对他们的盟国感到失望,并且得一种印象,这些同盟完全自私自利,并不忠诚,而丘吉尔、罗斯福两人都未见了解亚洲问题的性质。

在例5中,林语堂运用了带有不满情绪的词汇,描绘了中国无须再保持谦卑,而应该坚定地表达自己立场的形象。他选择用“逆耳的实话”来形容这种态度,虽然这个词汇传达了他的愤怒和不满,但相对于原文中的“bitter truth”(苦涩的事实),中文译文的表述显然更为温和。这种微调可能是基于不同文化背景的考虑。

再来看例6,林语堂在此进一步强调了中国的失望感以及对盟友的不满。他选择了“实话”来描述这种情绪,并省略了原文中第二次出现的“bitter”,使得中文译文的表达显得相对更加温和。这种翻译策略可能是为了在向国内读者传达愤怒情绪的同时,避免过于激烈的表述,从而维护一个相对平和的语境。英文原版的目的是向西方读者展示愤怒,并对盟国进行批评。而汉译本面向的是国内读者,通过减少愤怒的表达,可以减轻读者的焦虑感,提升国人的自信心。

6结语

本研究通过对《啼笑皆非》汉译本中林语堂自译部分的态度转换进行深入分析,重点关注涉及“愤怒”态度的词从翻译。研究结果表明,由于不同的写作目的和预期读者,在自译过程中,林语堂的愤怒情绪显著减少,这种态度变化也反映在涉及愤怒词汇的词从翻译中。

这些发现为两个关键研究问题提供了答案。首先,自译者在翻译自己的作品时,其情感态度可能会受到不同的写作目的和预期读者的影响。这一发现对于自译研究具有重要意义,因为它揭示了自译过程中情感态度的动态变化。其次,这种情感态度的变化在涉及情感的词从翻译上得到了体现,这进一步证明了翻译过程中情感色彩的差异化处理。

本研究采用了LIWC和AntConc等语料库工具,这些工具为我们提供了有效的词频和词从的分析手段。然而,在处理一些情感表达较为含蓄的文本时,这些工具的适用性可能存在一定的限制。因此,未来的研究可以考虑结合更多的情感分析技术和语义解释方法,以进一步深化对自译过程中情感态度转换的研究。

参考文献

[1]ANWAR W,BAJWA I S,RAMZAN S.Design and implementation of a machine learning-based authorship identification model[J/OL].Scientific pro-gramming,2019:1-14.

[2]BAKER M.Corpora in translation studies:an over-view and some suggestions for future research[J].International journal of translation studies,1995,7(2):223-243.

[3]BAKER M.Corpus linguistics and translation stud-ies—implications and applications[M/OL]//Text and Technology,1993.

[4]BOHNER G,DICKEL N.Attitudes and attitude change[J/OL].Annual review of psychology,2011,62:391-417.

[5]ČERMAKOVA A.Repetition in John Irving’s novel A Widow for One Year[J/OL].International jour-nal of corpus linguistics,2015,20(3):355-377.

[6]MAHLBERG M.Corpora and translation studies:textual functions of lexis in“Bleak House”and in a translation of the novel into German[J].2007:1000-1021.

[7]MARTIN J R,WHITE P R.The language of evaluation:appraisal in English[M/OL]//The lan-guage of evaluation:appraisal in English:vol 2.Palgrave Macmillan,2007.

[8]MATTHEWS A.Sociotechnical imaginaries in the present and future university:a corpus-assisted dis-course analysis of UK higher education texts[J/OL].Learning,media and technology,2021,46(2):204-217.

[9]MUNDAY J.Engagement and graduation resources as markers of translator/interpreter positioning[J/OL].International journal of translation studies,2015,27(3):406-421.

[10]MUNDAY J.Evaluation in translation:critical points of translator decision-making[M/OL].London:Routledge,2012.

[11]PANICHELLI-BATALLA S.Autofiction as a fictional metaphorical self-translation:The case of Reinaldo Arenas’El color del verano[J/OL].Journal of romance studies,2015,15(1):29-52.

[12]PENNEBAKER J W,BOYD R L,JORDAN K.The development and psychometric properties of LI-WC2015[J].Austin,TX:University of Texas at Austin,2015.

[13]POPOVIC A.Dictionary for the analysis of liter-ary translation[M].Department of Comparative Lit-erature,University of Alberta,1975.

[14]ROCKLAGE M D,RUCKER D D,NORDGREN L F.Persuasion,emotion,and language:the intent to persuade transforms language via emotionality[J/OL].Psychological science,2018,29(5):749-760.

[15]TANNENBAUM M B,HEPLER J,ZIMMER-MAN R S.Appealing to fear:a meta-analysis of fear appeal effectiveness and theories[J/OL].Psy-chological bulletin,2015,141(6):1178-1204.

[16]WU C,LI J,ZHANG Y.Can MOOC instructor be portrayed by semantic features?Using discourse and clustering analysis to identify lecture-style of instructors in MOOCS[J/OL].Frontiers in psychology,2021,12:751492.

[17]ZHANG H P,YU H K,XIONG D.HHMM-based Chinese lexical analyzer ICTCLAS[C]//Pro-ceedings of the second SIGHAN workshop on Chi-nese language processing,2003:184-187.

[18]ZHAO M,LI D.Translator positioning in characteri-sation:a corpus-based study of English translations of Luotuo Xiangzi[J/OL].Perspectives:studies in translation theory and practice,2021,30(4):1-23.

[19]韩红建,蒋跃,袁小陆.大数据时代的语料库译者风格研究[J].外语教学,2019,40(2):88-93.

[20]钱毓芳.语料库与批判话语分析[J].外语教学与研究,2010,42(3):198-202+241.