基于“产出导向法”的混合式大学英语课程思政育人的有效衔接探究——以《新视野大学英语读写教程1》Unit 4 Heroes of our time为例论文

2024-05-17 10:53:45 来源: 作者:xieshijia

摘要:本文以《新视野大学英语读写教程1》教学单元为例,基于“产出导向法”思考大学英语课程思政的有效衔接,并就教学过程进行创新设计与实践。通过教师脚手架的作用,实现混合式输出驱动和输入促成,通过在iSmart外语智能学习平台上的课前、课后练习实现课程思政育人模式的全方位衔接,从而在教学实践中探索如何最大化发挥大学英语课程思政育人作用。

[摘要]本文以《新视野大学英语读写教程1》教学单元为例,基于“产出导向法”思考大学英语课程思政的有效衔接,并就教学过程进行创新设计与实践。通过教师脚手架的作用,实现混合式输出驱动和输入促成,通过在iSmart外语智能学习平台上的课前、课后练习实现课程思政育人模式的全方位衔接,从而在教学实践中探索如何最大化发挥大学英语课程思政育人作用。

[关键词]产出导向;混合式;有效衔接

1研究背景

在大学外语教学体系中,大学英语是最主要的教学内容,也是高校人文教育中最重要的内容之一,大学英语同时兼具人文性与工具性这两种属性。《高等学校课程思政建设指导纲要》在2020年5月28印发实施,这一指导纲要对高校“立德树人”的战略任务进行了明确,即各高校要推进课程思政建设,这也是提升高校人才水平的重要条件。作为一门面向全校的公共基础课程,大学英语课程教学长期面临课时学分减少但内容不减的现状,因此,通过在iSmart外语智能学习平台上构建“线上+线下”混合式课程思政教学体系,可以推动高校思政课程教学活动的升华,提升课程的人文性。能够有效地实现大学英语课程人文性的升华。在课堂教学过程中通过运用文秋芳教授提出的“产出导向法”(Pro-duction-Oriented Approach)(文秋芳,2018)。以“驱动—促成—评价”循环的教学范式来实现课前、课中、课后课程思政教学的立体式不间断,有效地利用好(课前)线上—线下(课中)—线上/线下(课后)进行专业知识和课程思政的融入和有效衔接。

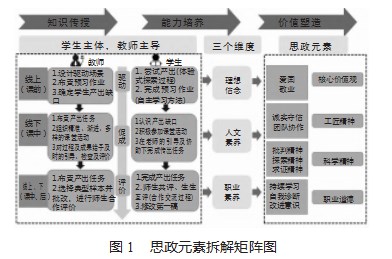

因此,本文在全面实施课程思政背景下,基于“产出导向法”理念,以《新视野大学英语读写教程1》教学单元为例,从线上“输出驱动”、线下“输入促成”、线上/线下“以评为学”三个教学环节探究课前、课中、课后思政育人的有效衔接模式及实现路径(谷峰,2021)。将线上线下知识传授和思政育人融为一体,以期为其他课程深化教育教学改革提供借鉴。在实际教学活动中,高校英语课程要遵循三位一体的外语教学目标,以“价值塑造”“知识传授”“能力培养”为依据,以“产出导向法”为主要教学理念对本课程的课程框架、教学内容进行梳理,确定以知识技能为主的能力教学,以爱国敬业、诚实守信、职业道德为思政教育建设重点,以培养学生社会主义核心价值观、“石油”精神、“科学”精神、“胡杨”精神、职业道德为思政目标,精选思政元素、优化课程内容,实现学生的全方位培养。大学英语课程建设思政元素拆解矩阵图如下:

2基于“产出导向法”的大学英语混合式课程思政的有效衔接设计与实践

以《新视野大学英语读写教程1》U4 He-roes of our time一课教学为例,这一课是针对大一非英语专业学生的课程教学,在本单元实际教学活动中通过运用“产出导向法”开展混合式课程思政有效衔接。目前学生存在的主要问题有:

(1)缺乏知识广度。《大学英语1》中某些单元主题或具有认知挑战性,或离学生生活环境较远,在课堂任务中尤其是产出阶段,学生极有可能无法组织较为丰富的思想内容。因此,本课程的一个主要目标是扩展学生的知识面,构建多元化的知识结构,丰富学生的人文素养。

(2)缺乏思辨能力。学生需要在充分理解所学文章并掌握语言技能和知识的基础上,学会辩证地看待问题并形成自己的独特见解,这将会是学生面临的一个学习难点,也是本课程中要求较高的目标。

(3)学生综合运用知识的能力相对薄弱。《大学英语1》是一门通识必修课程,由于课程对知识的系统性、综合性要求较高,学生对部分知识的学习存在一定困难。基于学生现实情况,结合《大学英语教学指南(2020年版)》,教师在完成知识教学目标的同时应推动学生语言技能的提升,进一步帮助学生了解、学习本国文化,在带领学生看世界的基础上深入了解本国文化,践行文化自信,努力用英语讲好中国故事,讲好地方故事。

2.1教学内容和目标

2.1.1教学内容

首先,本单元Text A讲述来自不同行业的五位普通人,他们在各自的工作岗位中通过见义勇为等形式帮助他人的故事。课文对Daniel、Dory、Russel、Mandela和Eleanor这五个人物的描写可以概括为友情救援、亲情救援、个人取向、家国情怀以及社会责任这五部分。通过文本的分析,引导学生从“others”到“me”到“world”,从走近和了解生活中的时代英雄,到崇拜和尊敬他们,使理工科学生意识到,做好自己的本职工作人人都可以成为英雄。作为新时代的大学生也可以争做英雄,发扬和传承好英雄精神。

2.1.2教学目标

(1)知识目标:了解英雄的含义;了解英雄所具备的品质;过去的英雄与现在英雄的对比;当今世界什么样的人可以被称为“英雄”。

(2)能力目标:掌握与英雄主题相关的词汇、短语;掌握阅读技巧——略读;了解“提问—举例—总结”的写作方法;“输出”练习——用口语或写作的形式完成话题为“Telling a real story about a hero”的练习;学生可以借助思维导图对文本进行复述和再解读。

(3)育人目标:通过分析文本,引导学生从“others”到“me”到“world”,使理工科学生意识到,作为新时代的大学生也可以争做英雄,发扬好英雄精神;帮助回归认同本土优秀文化,如深刻理解“中国精神”的内在含义;了解中国英雄;发现身边的平民英雄并将其作为自己以后工作、学习和生活的榜样;培养学生扎根中国大地,共建家国情怀精神。

2.2教学流程设计和实施

2.2.1课前驱动

教师在iSmart外语智能学习平台上布置课前线上预习作业:Text A相关单词、短语;以小组为单位进行主题为“Telling a real story about a hero”的口语活动;完成题目为“我心中的英雄”的问卷调查。通过具体的词汇和测试题让学生能够更清楚地了解并掌握词汇,为学生提供口语素材;通过设计驱动场景和口语展示激发学生对本单元的学习兴趣,引导学生进入本单元话题。让学生对具有潜在交际价值的任务进行初步认识,同时使学生产生学习动力。

2.2.2课中促成

通过任务重现的方式现场邀请两组同学代表展示话题为“Telling a real story about a hero”的口语活动,通过展示学生作业,给予学生上台表现自己的机会。但在产出的过程中需要让学生意识到自己的产出缺口(output gap)、语言缺口(language gap)和知识缺口(knowledge gap);大部分同学选择的都是家喻户晓的英雄事迹,仅极个别学生选择了亲人或者其他。

教师作为“脚手架”顺势抛出问题:在中国历史上的不同时期什么样的人才可以被称为“英雄”?你如何对英雄进行定义?教师通过罗列中国不同时期的英雄来引导学生结合课前产出任务尝试总结英雄的定义。通过一问一答的形式培养学生根据产出任务自行总结概括的能力;通过罗列中国不同时期的英雄来引导学生看不同阶段的英雄是怎样的;通过让学生结合课前产出任务尝试总结英雄的定义,教师可以发现,在大多数学生眼中,“英雄”指的是具有丰功伟绩的大人物,如袁隆平、钟南山等;由此便可以引出我们本单元“平民英雄”的话题。

子任务(1):教师课前线上发布阅读任务“新疆戍边将士‘拉齐尼·巴依卡’和‘魏德友’”的新闻报道及视频《平民英雄》预告片。通过阅读新闻、观看视频,让学生们思考,视频中的这些人是否可以被称为“英雄”。观察学生是否会更新刚才问题的答案,由此引导学生进入文本内容。

子任务(2):Text Study:WHO&HOW。要求学生通读Text A的Para.2、6、10找出文章中提到的英雄事迹;找出描述英雄行为和描述英雄的单词短语并进行分类;最后用思维导图的方式画出。在完成思维导图、单词短语的梳理之后,教师抛出任务:让学生总结出课文所描述的英雄们的共性:They are all civilian heroes(他们都是平民英雄)。

子任务(3):Text Structure。结合子任务一,让各小组通过快速阅读的方式找出每部分在讲解英雄时所采用的写作方法。教师以Para.1—4部分为例进行讲解,学生以小组为单位概括Para.5—6、Para.9—12部分的文章结构。通过文本梳理,让学生先熟悉文本写作方法:掌握“提问—举例—总结”的写作方法,为后期写作输出做铺垫。

2.2.3课后产出

教师在iSmart外语智能学习平台上发布线上课后微课(Writing a paragraph with question-example-conclusion pattern)及慕课(Text structure analysis)写作资源,在课程教学完成之后安排学生以合作的形式两两结对子撰写作文,并完成以“Telling a real story about a hero”为主题的课后写作。在课后写作完成后,运用多种评价方式如同伴互评、教师评价方式对作文进行评价,并组织反思与修改。在收上来的段落写作中,不少学生用到了我们在导入部分中讲到的素材:如拉齐尼·巴依卡、杨拯陆、铁人王进喜和抗击新冠肺炎的工作人员等。这从一方面体现了思政育人有了一定的成效。在Lead out部分,教师给学生抛出了几道思考题“Do you think yourself can be perceived as a hero?Why or why not?”以及“Heroism is latent in every human soul?Why or why not?”最后,通过主题升华让学生意识到作为一名普通的大学毕业生(大学生)选择留到祖国西部,祖国最需要的地方也是一种“英雄”的行为,固然也可被视为英雄从而进行主题升华。

3教学案例实践反馈

实践证明,在课前课后,线上线下各个环节、不同层面适量地摄入一些思政案例可以让学生印象更加深刻,从而在学生的口语输出和书面输出中得到较为理想的结果,这在另外一方面说明了课程思政教育的有效性。在后续的教学活动中也获得了更多的实践经验。

首先,在教学活动中,教师要将语言教学与思政内容有机融合在一起,如在教案设计中组织开展角色扮演、课堂播报等丰富的教学活动,帮助学生进行语言学习,同时在活动的参与过程中感受正向的思想观念,最终内化成自己正确的价值观。其次,教师要根据教育形势及时更新教育理念,强化自身的思政意识与能力,如此,才能真正在教学中落实“以德立身、以德立学、以德施教”(高博文,2020)。最后,教师在设计教学活动时,一定要做到环环相扣、循序渐进,每个活动之间都要有一定的逻辑关系。最后,在写作输出中,不少学生用到了我们在课堂上讲到的素材:如拉齐尼·巴依卡、杨拯陆、铁人王进喜和抗击新冠肺炎的工作人员等。这也体现了思政育人的实践意义。

4结语

文章以《新视野大学英语读写教程1》U4 Heroes of our time这一主题为例,对基于“产出导向法”的大学英语混合式课程思政有效衔接设计与实践,从课前、课中及课后(线上、线下、线上/下)解决了时空约束问题,在每个环节中都较好地做到了课程思政的有效衔接,加强师生互动,增强学生学习积极性,推动学生学习自主化和个性化。在iSmart智能学习平台上设置课前、课后任务也在一定程度上帮助课程思政育人模式达到了不间断和循序渐进的效果。

参考文献

[1]高博文.基于产出导向法的大学英语思政课程探析——以《新视野大学英语》第一册Heroes of our time为例[J].学科建设,2020(3):83-85.

[2]谷峰.产出导向法理念下英语专业课程线上线下思政育人的有效衔接研究——以《英汉/汉英笔译》课程为例[J].中州大学学报,2021(5):101-105.

[3]文秋芳.产出导向法与对外汉语教学[J].世界汉语教学,2018(3):390-403.

[4]文秋芳.构建产出导向法理论体系[J].外语教学与研究,2015(4):547-558.

[5]文秋芳.输出驱动:输入促成假设——构建大学外语课堂教学理论的尝试[J].中国外语教育,2014(2):3-12,98.

[6]魏娜.基于产出导向法的大学英语混合式课程思政教学设计与实践——以《全新版大学进阶英语2》Unit 1 Living Green为例[J].校园英语,2022(42):10-12.

[7]张艳.基于产出导向法的《学术英语》泛在学习模式研究[J].外语电化教学,2019(3):110-115.