《分家》中的城市书写论文

2024-04-29 14:04:07 来源: 作者:zhoudanni

摘要:赛珍珠漫长的创作生涯始于中国终于美 国,在中国生活的时间里,她经历了中国清 王朝封建统治的终结以及革命性的社会变化 和思想变化,这些变化在其作品中以复杂的 方式呈现。《大地》三部曲的最后一部《分 家》于1935 年发表,是三部曲中唯一一部 在美国本土完成的作品,但这部作品没有引 起国内外评论家以及读者的广泛关注。

[摘 要] 1938年诺贝尔文学奖得主、美国女作家赛珍珠一生致力于中美友好合作与文化交流。 城市作为重要的书写对象,不仅是小说事件发生的场所,也是读者在阅读故事时感知和体验 文化的重要审美对象。本文结合人类学及叙事学理论,从城市书写的视角分析了赛珍珠作品 《分家》中上海与纽约两个主要城市的书写方式与意象呈现。上海与纽约分别是中国与美国 的港口城市,作为国际金融中心,促进了人们之间的往来与交流。赛珍珠从主人公王源的视 角客观呈现出当时上海与纽约的发展状况,她对这两座城市的描述各有侧重,突出了她对中 国文化的认同。

[关键词]《分家》,城市书写,赛珍珠

赛珍珠漫长的创作生涯始于中国终于美 国,在中国生活的时间里,她经历了中国清 王朝封建统治的终结以及革命性的社会变化 和思想变化,这些变化在其作品中以复杂的 方式呈现。《大地》三部曲的最后一部《分 家》于1935 年发表,是三部曲中唯一一部 在美国本土完成的作品,但这部作品没有引 起国内外评论家以及读者的广泛关注。《分 家》的主人公王源是王氏家族的第三代,他 在中国长大,但因涉足革命被迫逃往美国。 王源与自己的农民祖父王龙和军阀父亲王虎 不同,他接受了中国传统和西方现代的双重 教育,这一点同赛珍珠一样。

在文学作品中,城市不仅是情节发生的 背景,而且承载了文化内涵与作者的情感。 赛珍珠三个月大时随父母来中国生活,19岁时 回美国上学。在中国,她被周围的人称为“洋鬼子”,即使回到美国,她也无法完全融入美 国的生活。这一经历使赛珍珠成了被排除在 他国及故乡之外的中间缝隙里的“第三文化孩子”。“第三文化孩子”由乌斯埃姆夫妇提 出,专指“那些随父母一起到非西方国家生活 的孩子”(Cockburn ,2002)。基于自身的经 历,她在作品中融入了自己对于身份的困惑、 焦虑与认同。在《分家》中,赛珍珠透过王源 的视角对中美的两座城市——上海和纽约进行 了描述。本文通过分析赛珍珠对城市书写的不 同侧重来考察其情感与态度。

1 新兴西方元素交织的海滨城市

不同于《大地》和《儿子们》,赛珍珠 将《分家》中的情节更多地设置在城市。与赛 珍珠笔下的乡村不同,上海这座繁华的海滨城 市如同站在了乡村的对立面,展现了一个截然 不同的世界。“对一个城市小说家来说,一段 非城市生活常常是必须的,因为这样她/他才 不会把城市生活当作理所当然,才会用一个作 家的眼光打量城市,从而为城市写史,写出 城市具有的那些特殊的东西。”(张卫中,2004)除了肉眼可见的城市景观,隐藏在作者 文字下的则是易于被忽略或者不直接显露的城 市“气氛”,而这种城市“气氛”是这座城市 所包含的所有人与物“精神”的整体表达。通 过描述王源在上海这座海滨城市的全新生活, 赛珍珠让这座开放包容的城市跃然纸上,她不 仅描绘了城市面貌还描写了城市生活的细节, 使得上海的城市形象更为饱满立体。

1.1 新派的西式生活

赛珍珠通过王源的视角,展现了一个在 建筑、交通工具和娱乐消遣等许多方面都与 赛珍珠笔下的农村有着巨大差别的空间。上 海这座城市里有“高高耸入夜空的房子的屋 顶”,而“在这些高楼的底部,光线是充足 的,人们像在白昼一样的行走”,还有“世 界上的各种人,他们的种族、类型、肤色都 不相同”( Buck ,2012)。在这座几乎站在 传统农村对立面的城市中,王源开启了新的 生活。王源到达上海后,在服饰、爱好以及 社交活动等方面发生的改变都反映了生活在 这座城市的同一阶级人群的生活方式,这些 似乎都站在了乡村的对立面。而这种对立也 是新派与传统的对立,体现了当时中国社会 的进步与发展。

“城市不仅是故事发生的场地,对城市 地理景观的描述同样表达了对社会和生活的认 识。问题不在于如实描述城市或城市生活,而 是描写城市和城市景观的意义。”(克朗, 2005)都市中新派的人们有新的审美和生活方 式,他们摒弃了长袍,穿上了西装;摒弃了作 揖,改用握手来与人问候;摒弃了“男女授受 不亲”的传统观念以及旧式的婆媳关系,他们 实行的全是站在传统对立面的新式生活方式。 这些更为开放的态度实则源于这座城市,它包容了不同国度、种族、肤色的人民,同时这些 在这座城市生活的人们也为它注入了新的思想,使其成为一个更开放的环境,能包容更多的新兴文化。

1.2 贫富交织的街道

除了各种西式或中西结合的事物,城市 还容纳了异于乡村的、更为多元的思想。在这 样的环境下,人们的视野不仅仅局限于物质层 面,越来越多的人开始追求精神上的富足,如 小说中王源的两位堂哥孟和盛,他们一位是充 满热血的地下革命者,一位是浪漫的诗人,还 有爱兰的丈夫伍利扬,他是一位来自农村、有 过家室的作家,而物质生活的满足是他们追求 丰富精神生活的基础与保障。

这座繁华的海滨城市里除了有物质生活 富足并追求精神富足的人,还有为城里人所忽 略的穷人。当住在“堆满鲜花、美酒佳肴多得 超出人们需要的、温暖而灯火耀眼的房子里” 时,王源没有忘记自己初到都市时看到的人力 车夫以及沿街乞讨的穷人( Buck ,2012)。 前者是王源会铭记一生的温馨的生活,而后者 却是他希望能够永远忘却的事实。明亮街灯在 照亮城市的同时,也揭示了这座城市底层穷苦 人民的命运。王源并未被表面的热闹繁华蒙 蔽,也没有冷漠地忽视这种贫困现象。尽管王 源试图忘记这群生活在黑暗中的人们,但这些 穷人依然会在他每晚欢愉处的街道瑟缩着。这 些底层人民似乎在用这种无声的方式反复提醒 着王源他们的存在。

如果将小说中所描写的奢华现代的生活 方式看作一条明线,那么,与之并存的被人们 所无视的肮脏不堪的穷人和乞丐这一镶嵌在小 说中的暗线使得城市书写更为完整与真实。 赛珍珠透过王源这一人物的所见所闻所感,描 写了在中国上海这座城市的现代化过程中,资 本家及外国人对中国底层人民的压迫和欺侮, 关注了在现代化过程中活在城市底层的贫苦人 民,同时描写了在繁华热闹的表象下所涌动的早期革命血液。

2 繁华与欲望并存的多元化大都市

赛珍珠在进行城乡书写时尤其注重细 节。基于自身的中美生活经历以及中西双重文 化背景所带来的特殊视角,赛珍珠通过陌生化 叙事方式,呈现了一个与美国人印象中不同的纽约。赛珍珠利用双视角不仅看到了城市表面 的繁华景象,还看到了穿梭在城市里的人们无 法被满足的欲望以及其空虚的精神世界。

2.1 理想化的纽约

“纽约自17世纪以来一直是世界贸易中 心”,这表明纽约这座城市的经济实力之雄厚 (魏伟 等,2020)。“在我们的观念中,美 国是‘千百个大上海,小上海’,是都市的集 成,典型,标准”,这一描述足以体现当时美 国纽约的繁华(费孝通,2018)。王源第一次 步入这个城市时,他看到“摩天大楼高耸入 云,街道平平整整,就像屋里的地板一样整 洁干净,人坐或躺在上面都不会沾上灰尘” (Buck,2012)。

美国纽约的奇异景色把王源带进了一个 “赏心悦目”的国度,与上海街道上穷人与富 人交织的景象不同,“这儿没有穷人夹杂在富 人里”,行人自由地行走在街道上,“所有的 行人看上去都清清爽爽、丰衣足食,他们皮肤 白净,服装整洁,令人赏心悦目”(Buck, 2012)。上海喧闹的街道上行人如织,衣衫褴 褛的乞丐夹杂其中,“拉住行人的袖子,高声 乞讨求怜悯,乞讨一两个小钱”,而纽约却 绝不会出现这种不和谐的刺眼景象(Buck, 2012)。赛珍珠对纽约的描写表达了一种面对城 市人人皆有的“程式化情感”,相较于对上海 的描写,她对纽约的描写显然缺乏一种更细致的情感。但是,赛珍珠用寥寥数笔所勾勒的纽 约形象正是许多人渴望的。从王源的描述中我 们可以推断,纽约对于初到美国的他而言是一 个理想化的城市,也是他造福社会,改变社会 面貌想要借鉴的城市模板。

2.2 现实中的两极都市

王源在了解这座表面富有、繁华与自由 的城市的过程中,对这个国家产生了四重憎 恶,这四重憎恶是对美国形象的四重颠覆,而 这四重颠覆也揭露了一个真实的纽约。第一重 憎恶源自一个美国人对王源的侮辱,这件事使 他见识到了美国人的粗鲁与偏见。第二重憎恶 来自王源租房时因自己有色人种的身份而惨遭 拒绝,“他看到了在这个国家里到处可见的黑 人,并注意到白人极不尊重他们”(Buck , 2012)。第三重憎恶来自这个国家的人的自我 封闭性。王源发现美国人自信地认为中国人以 老鼠、狗、蜗牛为食,中国女性都缠小脚,男 性都会绑辫子。他们对于中国以及中国人的印 象依然停留在封建时期,他们钻研先进的科学 技术,却从未主动探求中国的真实形象。而最 后一重憎恶来自美国西洋式随意的男女关系。 对于在中国长大的王源来说,这种较为开放的 男女关系是难以接受的。西方两性情感的表达 方式与当时中国“父母之命,媒妁之言”的婚 恋模式是截然不同的。随着了解的深入,王源 眼中那个理想化的纽约也逐渐瓦解。王源四重 憎恶产生的原因是美国“并没有形成与富庶时 代的物质基础相应的思想观念和精神追求” (王兴文,2022)。王源对美国纽约认知的四 重颠覆反映出美国人空虚的内心世界。在赛珍 珠“创作中国农村题材作品时,美国早已告别 种植园时代,进入了工业化社会,同时,在历 经世界大战与经济危机带来的重创后,许多 美国人内心充满迷惘与空虚”(刘佳佳 等, 2023)。美国是一个大熔炉,来自世界各地的人占其总人口的绝大多数,他们为这个国家带 来了多元的文化,但美国建国不足三百年,没 有历史底蕴来灌溉美国本地人干涸的心灵。

王源发现美国也有穷人,贫民窟是他们 生活和活动的主要区域。这片处于城市深处未 被照亮的区域,正是这座城市想要极力隐藏 的。这座表面祥和的城市压抑着底层人民的绝 望。随着经济快速发展,纽约民众的物质生活 水平得到提高,但人们的精神却处于焦虑的状态,究其原因,正是在现代化进程中美国人对 自己国家历史和文化积淀的不自信。

3 结语

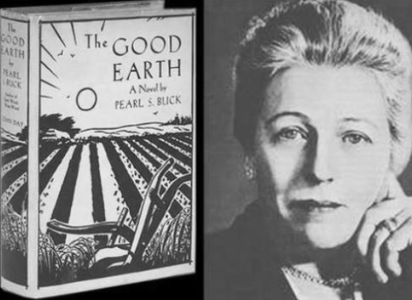

赛珍珠以书写中国形象成为美国历史上 首位同时荣获诺贝尔文学奖与普利策奖的女作 家。中国故事成就了这位视中国为第二故乡的 美国作家,同时,赛珍珠也竭力向世界人民传 播中国文化。赛珍珠生前一直积极促进中美关 系,为中美友好合作与交流架起了桥梁。

在《分家》中,赛珍珠对上海与纽约的 书写展现了当时两座城市现代化的发展状况。 这两座都是极为现代化的城市,但是也依然避 免不了穷人的存在。相较于城市书写,赛珍 珠对于乡村书写的情感更为丰富,因为赛珍珠 总是关心着底层人民的生活,这一点在城市书 写中也有所体现。赛珍珠总是在不经意间透露 底层人民的生活状况,与城市生活形成鲜明对 比。王源是生活的观察者,他能看到在上海瑟缩在街角的人,也能发现隐藏在纽约城市角落 的贫民窟。

赛珍珠将每一座城市都想要极力隐藏的 暗线与城市温馨繁华的明线交织刻画,使得城 市面貌更加完整。笔者通过仔细考究后发现, 赛珍珠在刻画上海与纽约这两座都市时融入的 情感也有不同。赛珍珠在刻画上海时,除了展现上海的开放性与新派生活,还流露出了对于 底层人们的同情与关怀。而对于纽约的繁华, 赛珍珠仅用寥寥数笔带过,将更多的笔墨挥洒 在刻画居住在这座城里的人,她通过王源对理 想化纽约认知的四重颠覆,展现了一座经济极 度发达而人们的精神却贫乏的“两极都市”。

参考文献

[1] BUCK P. A house divided[M]. New York :Open Road Integrated Media,2012.

[2] COCKBURN L. Children and young people living in changing words :the process of assessing and understanding the “ culture kid ”[J] . School psychology international,2002.23(4):475-485.

[3] 费孝通. 美国人的性格[M]. 北京:北京联合出版公 司,2018.

[4] 克朗. 文化地理学[M]. 杨淑华,宋慧敏,译. 南京: 南京大学出版社,2005.

[5] 刘佳佳,何娜. 赛珍珠作品中的农业书写研究[J]. 文 学教育(下),2023(4):63-65.

[6] 魏伟,刘畅,张帅权,等. 城市文化空间塑造的国际 经验与启示——以伦敦、纽约、巴黎、东京为例[J]. 国际城市规划,2020.35(3):77-86+118.

[7] 王兴文. 焦虑与迷茫:20世纪90年代小说中的城市 书写[J]. 宁夏师范学院学报,2022.43(3):52- 60.

[8] 张卫中. “他者”视野中的城市:作家的经历与 城市意识[J]. 湖南城市学院学报,2004(4):73- 75+82.