数字化时代语言学习者读写能力探究论文

2024-01-30 15:15:18 来源: 作者:hemenglin

摘要:科技创新加持下的数字资源与技术迭代驱动,数字化学习程度不断提高 。对于语言学习者来说, 数字化学习赋予“新”的读写能力,即在新技术环境下运用语言

摘 要:科技创新加持下的数字资源与技术迭代驱动,数字化学习程度不断提高 。对于语言学习者来说, 数字化学习赋予“新”的读写能力,即在新技术环境下运用语言、声音、视频等多种符号进行有效的研究、交际 和建构的能力 。这一能力具有时代性、多样性、交互性、批判性等特征 。文章着重解读“新”读写能力的相关背 景、定义特征、融入语言课程的必要性以及其教学启示,为数字化语言教学提供一定启示。

关键词:语言学习;数字读写能力;配对学习模式

Abstract: Digital resources and technologies have been upgraded through technological innovations , which sim⁃ ultaneously stimulates the advancement of digital learning. For language learners , digital learning endows them with the new literacy which requires efficient researches , communications and reconstruction of utterances , sound , videos and other symbols with new technologies. The digital literacy is featured with its specialty , diversity , interactivity , and criticism. The study attaches more importance to its background , features , necessity in language classes and teaching implications , which further lays the foundation for language teaching.

Key words: language learning; digital literacy; paired learning mode

一、“新”读写能力的时代背景

近年来,数字化技术迅猛发展,尤其是《教育信 息化十年发展规划( 2011 ~ 2020 年)》《 中国教育现 代化 2035》颁布之后,信息技术与高等教育深度融 合,人才培养模式不断创新,外语教学信息化快速 发展 。为促进语言教学与数字技术协同发展,研究 者针对不同学段、教学内容、教学进程,融合数字化 技术进行多维度探究 。不仅加深人们对读写能力 和科技之间的关系,而且使得人们更加关注语言教 学和读写能力的关系,对语言读写能力提出更高 要求[1] 。

二、“新”读写能力的定义特征

“ 新”读写能力是由数字技术的发展所带来的全新形式的读写能力 。数字科技的作用不容小觑, 但其所包含的内容并不局限于科技层面 。不同的 学者从不同的角度将其概念化 。第二语言习得研 究者多从社会文化的角度解读“新”读写能力,着重 关注数字化工具的功能、影响以及其对意义协商的 作用,尤其是对存在问题的交流或单词等纯语言角 度的意义协商 。数字化工具帮助人们构建出一个 计算机辅助通信世界,语言学习者在这一通信世界 中参与社会和文化活动,创建本人角色,共享与交 流信息 。Leu 等学者(2004) 从心理语言学的角度将 “ 新”读写能力定义为,在互联网和其他信息与通信 技术使用中,人们有技巧、有策略地成功使用和适 应快速变化的信息通信工具,成功应对随之不断出现和影响个人生活和专业领域的不同情境 。

简而 言之,人们要学会通过互联网和其他信息通信技术 来识别重要的问题,定位信息,批判性地评价信息 的有效性,综合所得信息回答问题并将信息准确传 递给他人 。此定义隐含着五个“新”的定义特征:第 一,互联网和其他信息通信技术在当今世界中发挥 着重要的作用,尤其是在通信或信息传达中。[2] 人 们借助手机或互联网取代传统的面对面或是写信 的方式与他人联系交流 。这一变化使得信息交流 打破了时间和空间的局限 。人们之间的交流可以 跨越不同的地域,可以实时通讯亦可延时通讯 。第 二,“新”读写能力是物质和其所承载的抽象能力的 集合体,其本质具有多样性,不单单指技术产品或 配置,还包含使用技能和使用策略 。第三,技术的 发展与“新”读写能力相互促进 。科学技术的发展 促进了“新”读写能力的出现,而“新”读写能力的出 现要求人们使用这些数字化产品,同时也刺激其功 能的升级与完善 。第四,“新”读写能力要求人们辩 证思考 。当今时代的信息,尤其是网络上的信息, 具有易获得性和多样性 。这使得人们周围充斥着 大量无效信息,甚至是虚假信息。[3] 所以,在信息处 理过程中,人们须批判性地识别、定位、评估,综合 所有输入的信息,来保证信息的信度与效度 。最 后,“新”读写能力强调个人参与度 。最终的目标是 促进信息的交流与互动,而个人积极参与在整个过 程中必不可少 。综上,可以看出“新”读写能力有着 深刻的时代意义,并且极为重视个人辩证能力、操 作能力和协作能力 。所以,总的来说,“‘新 ’数字读 写能力可以界定为在新技术环境下运用语言、声 音、视频等多种符号进行有效的研究、交际和建构 的能力。”[4]

谈及这些“新”的能力,学习者对其载体—数字化工 具 的 用 途 须 有 基 本 了 解 。Jones 和 Hafner(2015) 表示数字化工具有五大默认用途,包括:do⁃ing—人们能用这些工具做什么;meaning—可 以通过这些工具表达出什么意思;relating—人们与这些数字化工具有什么样的关系;being—在数字化工具的帮助之下,人们拥有了什么身份;think ⁃ing—这些工具是如何扩展你对现实的看法 。因 此,人们在这个社交媒体平台中有着多重角色,分享者、观看者、评论者、求职者等 。而参与其中,人 们获得了各式各样的信息和资源,丰富或帮助人们 的生活与学习。[5]

三、“新”读写能力融入语言课程中的必要性

语言学习者正处于全球化和互联网构建的一 个崭新的多语言学习环境中,他们学习语言的自主 性也逐渐加强 。他们可以借助 YouTube、Facebook、 博客、电子邮件、网站等平台学习外语,亦能通过类 似 busuu.com 或者 skype 等社交网站或平台同目标 语言的母语者或非母语者进行交流或协同学习。 通过学生个案研究发现,学生会自主使用社交软件 同全世界各地的网友用英语交谈来提升自身的英 语熟练程度。[6]

信息时代背景下的语言学习不再是简单的听、 说、读、写 。阅读过程是一个动态的信息管理过程, 包括如何通过互联网搜寻文本、处理文本、评价文 本及去伪存真等步骤 。当今时代的语言学习能力 包含交际能力、研究能力以及建构能力、互联网操 作能力 。将听、说、读、写四种语言能力赋予时代意 义,其中听说能力演变成交际能力—包括同步或 不同步网络交际,网络礼节以及去个性化;阅读能 力则演变成以批判性素养为核心的研究能力;写作 能力则指的是建构能力,尤指互联网上操作能力, 包括网页设计、超文本、重新合成,多形式,协同合 作、跨时空在线共享、共同编辑文件等能力。[7] 这些 能力的培养需要有序地引导和大量的实践积累。 学习者需要教师在授课之时给予他们示范,帮助他 们了解怎样使用搜索引擎,怎样鉴定大量信息,处 理复杂的相互串联的文本,保证阅读时条理清晰, 正确处理网络媒体,编辑多形式的文本,在虚拟环 境中怎样与他人交流等 。因此,人们需思考通过何 种方 式 引 导 学 习 者 掌 握 这 些“ 新 ”的 数 字 读 写 能力。[8]

四、“新”数字读写能力的教学启示—配对学习模式

配对语言学习模式中,语言习得产生于已经配 对的学习同伴通过社交软件上基于文本的语言交 流中 。其中,配对理想的模式便是配对双方互为对 方目标语言的母语者,例如,一名学习英语的中国 学生和一名学习中文的美国学生 。这种配对模式涵盖三组配对意义,即两名学习者之间的配对,双 方语言的配对以及基于各自母语语言优势基础之 上的潜在的“教师—学生”之间的配对 。学校教育 中,这种组合可以在教师或项目协调人员的指导之 下完成 。Thorne(2003) 对一名在宾夕法尼亚州立大 学的学生进行个案研究,发现其在学习期间,按照 教师的要求,同一名法国籍的语言学习者通过电子 邮件和美国在线即时通讯平台( IM) 来进行交流与 学习 。案例中“教师—学生”的配对模式让双方将 对方当成目标语言的使用专家,长短结合,具有很 强的互补性和相互性 。在整个交流过程中,学生的 自主性得到充分展示 。他们自主决定匹配的对象、 时间、内容、方式以及控制整个学习进程,纠正对方 目标语言的语义句法方面的错误,批判性地评定双 方通过互联网文本交流所得到的信息 。而在交流 博弈中,母语和目标语言交替出现,学习者的双语 能力同时激发 。 自主性、相互性和双语能力正是配对学习模式的三个基本原则。

Schwienhorst(2003) 认为学习者的自主性可以 通过三种形式来体现,即学习者在学习过程中是否 有个人认知学习、社会互动学习和实践参与性学 习 。案例研究中,Kirsten 在配对前采访中谈道:“我 的语法知识不足,使用能力很差 。我想在通伙伴的 交流 中 有 所 改 进。”与 同 伴 建 立 联 系 之 后,“ 他 ( Oliver) 能够明白我想表达的意思了!”这种对自身 事前评判、目的性学习以及事后评估恰恰体现了自 主学习的第一种模式 。而当 Kirsten 和她的同伴认 为电子邮件不适用于对话型的情形中并其替换为 IM 来进行通信之时,他们的这种替换也使得他们之 间的关系由原来的课堂任务参与者转换成真正的 人际交往关系 。这不仅切合前文所提到“新”读写 能力中所要求的个人参与或协同学习的能力,而且 契合了上述第二个原则 。他们两人参与整个实践 过程,这种实践不是课堂所限定的情景,而是真实 的社会人际交往过程 。在这个过程中,双方都因达 到了学习目的而彼此满足。

前文提到配对学习使得配对双方互为补足。 这种相互性主要体现于交流过程中的双向互动和 协商 。交流对纯语言知识的掌握和语言交际能力 有着极其重要的作用,聚焦于意义和形式的交流能够使语言学习者有意识地了解和掌握纯语言知识。 同时,这种配对交流也能够为语言学习提供真实的 语料输入和有效的输出 。在你来我往的交互过程 中,往往伴随着对方有效反馈甚至是语法意义上的 纠正 。因此,配对者双方想通过这种互动交流提升 语言能力的目的也能够达到 。相较于双向互动,协 商是整个配对交流过程中的“润滑剂”。大致分为 两大类,一类为配对前协商,一类为意义协商 。配 对前协商主要是配对双方在正式进入配对交流前 对学习目标、工具选择、方式方法、交流主题、交流 时间、语言使用等问题的协商,例如案例中双方选 择电子邮件和 IM 作为交流工具,选择有关智能化 或是选举相关的主题,约定每周 3 次的交流频率, 每次持续 15 到 20 分钟等 。意义协商发生在交流过 程中,当双方对话因为文化背景、语言能力等因素 产生了理解障碍而不能继续进行时,彼此便会通过 多次询问、反复确定、阐明要求等手段来进行协商, 使得交流继续进行。

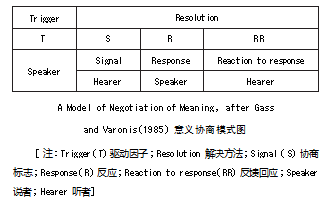

意义协商基本遵循 Varonis 和 Gass (1985) 提出 的流程,如下图。

为了适应文章的情景,笔者将对这一流程做出 简单修改 。其中配对双方分别用 A 和 B 来代替,协 商要求则用 RN( Response for negotiation) 代替,协商 完成则用 CN( Completion of negotiation) 代替 。具体 如下图,

当配对双方中的一方( A) 的输出对另一方( B) 造成理解障碍时,两人之间的意义协商已经被驱 动 。这个障碍对 B 来说就是一个协商暗示或标志 ( S) 。接收到这 一 暗示后,B 向 A 发出协商要求 ( RN) 。A 接收到这一要求做出回应( RR) , B 再次根据这一 回应进行判断是否需要再次协商,若其结 果为是,则进行上图循环模式,直至其完全理解,反 之则协商结束 。在整个意义协商过程中,A 和 B 双 方为对方提供可理解性的输入和输出,提高双方目 标语言的元语言认知能力。

配对学习的第三个基本原则是双语能力 。这 种能力贯穿整个配对过程,且在此过程中并非配对 某一方所独有,存在于双方互补的基础上 。将双方 的配对看成一个整体,而在整个过程中我们能够看 到两种语言的交替使用 。理想的模式是,配对双方 对目标语言的输入量和输出量是相同的 。然而,人 们很难找到工具去测定输入和输出的比例,这就要 求人们在指导实践的时候必须提出具体的要求。 另外,评判整个配对过程中配对双方的语言使用和 习得的质量亦是一个挑战 。人们很难去判定他们 的表现 。因为整个过程都在配对双方的自主掌控 之下并且目前还没有一个实时监控的平台去跟进 检测和指导,导致在学校教育中,教师很难去监管 学生配对学习中的行为和表现 。教师仅是整个活 动的组织者或说促进者,他们不能去预设学生学习 中具体的步骤、主题或模式。

但是,这些困难是可以克服的 。教师作为活动 的指导者,可以根据学生的学习情况,要求他们撰 写学习报告;在征得允许之后,可以查阅他们的交 流文本;可以在整个活动过程中不定期进行个人访 谈,了解他们的语言学习动态;在学习过程中,还可 以设置相关的阅读和写作能力测试,来了解他们是 否学有所得 。不仅如此,配对学习能够提高语言学 习者的学习意识,促进学习者真正地参与交流,互 相取长补短共同进步。

五、结语

科技创新加持下的数字资源与技术迭代驱动, 学习参与的数字化程度不断提高,数字技术赋能终 身学习 。语言学习者正处于全球化和互联网构建 的多语言学习环境中,他们学习语言的自主性与参 与度逐渐加强,只有具备在新技术环境下运用语言、声音、视频等多种符号进行有效的研究、交际和 建构的能力,才能有技巧、有策略地使用和适应快 速变化的数字技术,成功应对不断出现和影响个人 生活和专业领域的不同语言情境 。相应地,教师可 展开配对学习模式、项目式教学、混合式教学等多 种新型教学模式,在教学过程中实时监控、指导学 生语言习得进度,建立相应的评价体系,更好地促 进学生在学校情境和课后学习中习得这些“ 新 ”能力。

参考文献:

[1] 陈艳.虚拟云桌面在外语教学中的应用研究[ J] . 中国信息技术教育,2020 , 325(1) :93-97.

[2] 金晓宏.基于隐马尔可夫模型的英语口语考试智能评分系统[ J] . 内蒙古师范大学学报( 自然科学汉文版),2017 ,46(3) : 386-389.

[3] 钱勇. NewClass 数字语言学习系统的考试功能研究[ J] . 黑龙江科学,2021 , 12(3) :68-69.

[4] 张薇.基于数字读写项目的学术英语模块化课程构建与实践[ J] . 外语教学理论与实践,2013(2) : 12-20.

[5] 周剑清.数字化时代师范院校中文学生“读写”能 力 提 升 探 究 [ J ] . 广 西 教 育,2017 ( 43 ) :132- 134.

[6] 高江梅.“互联网+”时代优化学生读写能力的新视 角 [ J ] . 吉 首 大 学 学 报:社 会 科 学 版,2017( S2) : 130- 132.

[7] Thorne S L. Artifacts and C ultures-of-use in Intercultural Communication[ J] . Language Learning & Technology ,2003 ,7(2) : 38-67.

[8] Schwienhorst K. Learner Autonomy and Tandem Learning: Putting Principles into P ractice in Synchronous and Asynchronous Telecommunications E nvi ronments [ J] . C omputer Assisted Language Learning ,2003 , 16(5) :427-443.