指向媒介素养教育的高中英语教学设计与实践—以Unit 1 Mass Media的Integrated skills板块为例论文

2024-11-12 14:53:41 来源: 作者:dingchenxi

摘要:介绍媒介素养与媒介素养教育的概念。说明在高中英语教学中开展媒介素养教育的必要性与可行性,并总结译林版高中英语教材部分媒介素养教育渗透点。

【摘要】介绍媒介素养与媒介素养教育的概念。说明在高中英语教学中开展媒介素养教育的必要性与可行性,并总结译林版高中英语教材部分媒介素养教育渗透点。以译林版高中《英语》选修二Unit 1 Mass Media的Integrated skills板块为例,围绕媒介素养教育的四维教学目标——媒介知识、媒介技能、媒介应用、媒介道德,探索指向媒介素养教育的高中英语教学设计与实践路径:关注获取与体验、锻炼解读与评论、开展创作与分享、培养审美与担当。认为指向媒介素养教育的高中英语教学有助于发展学生的语言能力、文化意识、思维品质和学习能力。

【关键词】高中英语;媒介素养;媒介素养教育;核心素养

一、媒介素养与媒介素养教育

媒介素养(media literacy)的概念源于1933年在《文化与环境:培养批判意识》一书中提出的文化素养(卜卫1997),随着时代发展,经历了从抵制到甄辨再到赋权的演变过程(吴文涛、张舒予2016),各国关于媒介素养的教学内容及教育实践不尽相同。总体而言,西方的媒介素养教育较国内起步更早,范围更广,研究更深入。1992年美国媒介素养研究中心提出媒介素养是媒介获取、分析、评价、创作、参与的能力,这是目前广为采纳的媒介素养的定义。媒介素养教育是指导公民(特别是青少年儿童)正确理解、建设性地享用大众传播媒介资源的教育,以此培养辨别媒介传播内容、健康的媒介批评、充分利用媒介资源完善自我、监察和改善传媒(组织)、参与社会发展的能力(张新明、朱祖林、王振2006)。

卢楠楠(2008)基于哲学、教育学、心理学理论,构建三级媒介素养目标结构,以培养信息时代有媒介素养的公民为总目标,下设媒介知识、媒介技能、媒介能力、媒介审美、媒介道德、媒介意识6项亚目标、23条三级目标。在此基础上,本文提出高中英语开展媒介素养教育的四维教学目标,包括(1)媒介知识:了解媒介基本概念、媒介历史、媒介种类、媒介功能与特性、媒介运作规律等;(2)媒介技能:解读和分析媒介所传播的信息,持批判和质疑的态度看待媒介和媒介信息;(3)媒介应用:掌握媒介使用和制作的知识,使用媒介、制作媒介产品;(4)媒介道德:形成媒介使用自觉意识,养成健康的媒介使用习惯,在分析媒介创造过程中获得审美情趣。

二、高中英语教学中开展媒介素养教育的必要性与可行性

目前我国中小学生媒介素养的发展尚处于初级阶段。新媒体时代呈现出低水平信息满足、消费主义价值观、错误信息泛滥、网络犯罪等层出不穷的复杂媒介环境,青少年叛逆、追求个性、寻求归属感等心理更容易让他们成为媒介中被忽视或误导的群体(宋爽2012),具体表现为青少年缺乏批判性辨别媒介信息及运用媒介手段进行传递和创造的能力(赵婷2013)。张洁、况瑞娟和李篆(2012)调研发现虽然北京市中小学生电子产品持有率较高且早,但是近六成学生使用电子产品进行游戏等娱乐活动。李莹(2023)指出媒介素养研究首先应从国家治理视野和国家安全意识出发。高中生媒介使用手段和技术已经较为成熟,而英语作为全球通用的语言媒介,能让学生接触更多不同国家文化输出内容。加强媒介素养教育,能更好地发展学生的媒介知识、媒介技能、媒介应用、媒介道德,并帮助他们辨识以不同媒介传播的西方价值观,提高对国际舆论的敏感度和洞察力,维护国家文化、网络、科技等安全。

高中英语媒介素养教育还符合《普通高中英语课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称《课程标准》)和《中国高考评价体系》(以下简称《评价体系》)的理念。《课程标准》提出“重视现代信息技术应用,丰富英语课程学习资源”,要求课程实施过程紧跟科技变革,运用恰当的多媒体等新技术手段发展英语学科核心素养。《评价体系》中品德修养要求学生理性面对当代社会经济、文化、科技、环境等方面的伦理问题与伦理冲突,并提出信息获取与整合、研究探索与运用、创新思维方法等学科素养,发展知识获取、实践操作、思维认知能力群的关键能力(教育部考试中心2019)。媒介素养教育能培养学生理解和表达意义的语言能力,主动拓宽学习渠道的学习能力,批判性思维品质,公民责任感的文化意识,对提升其学科核心素养起到积极作用。根据《课程标准》研发的不同教材中设计了与媒介主题相关的单元,如译林版高中《英语》选修二Unit 1 Mass Media、北师大版高中《英语》选修二Unit 6 Media、上教版高中《英语》必修三Unit 1 Media等,为课堂内外落实对学生的媒介素养教育提供了教学基础。除了这些显性的媒介素养教育主题,以译林版高中英语教材为例,可渗透媒介素养教育的隐性主题在教材中比比皆是(见表1);包罗万象的语篇类型也是译林版高中英语教材的一大特色;文体涉及传统媒体的诗歌、剧本,纸媒的小说、新闻报道、日记、杂志文章、小册子,电子传媒的广播、录音、电影、脚本,户外媒体的海报,新媒体的邮件、视频、博客文章等。教师可将媒介知识融入课堂教学,指导学生学习比较媒介种类、功能特性、运作规律等媒介知识。

三、指向媒介素养教育的高中英语教学设计与实践

本课例选自译林版高中《英语》选修二Unit 1 Mass Media的Integrated skills板块,是“人与社会”主题语境中关于“网络新闻媒体”的听、说、读、看、写的综合性实践活动。理解性文本包括一篇按时间顺序介绍网络新闻媒体崛起的说明文、一幅比较过去十五年人们获取新闻方式的折线图、一段大众媒体专家对比网络新闻媒体和传统新闻媒体优劣的采访听力。表达性活动包括与同伴讨论网络新闻媒体的优缺点,运用不同的表达句式撰写关于网络新闻媒体发展、优劣及展望的文章。围绕媒介素养教育的四维教学目标,教师进行如下教学设计与实践。

(一)媒介知识:获取与体验

【导入活动】构建媒介知识基础

教师先呈现袁隆平院士辞世的英语新闻,请学生讨论可获取该信息的媒介方式;回顾和拓展大众媒体的主要类型,现场调查学生常用的媒介及使用体验感。然后,教师展示另一则同话题但信息有误的知名新闻网站报道,请学生简述读后感,引导他们说出探讨大众媒体的意义。同时,教师概述本板块学习目标:

(1)根据说明文及折线图总结大众新闻媒体的发展历程;

(2)复述一位大众媒体专家对网络新闻媒体的态度及原因;

(3)向同伴例举网络新闻媒体的优缺点;

(4)整合所学,写一篇介绍和分析网络新闻媒体的短文。

【设计说明】从袁隆平院士辞世的新闻入手,激活学生关于大众媒体的背景知识,积累大众媒体主要类型的相关知识,反思惯用特定媒介的原因,锻炼他们梳理主题词汇、按上下义归类的语言能力。结合某知名新闻网站对袁隆平院士辞世信息报道中的错误,唤醒读者对虚假错误信息的批判和对真相的渴求,启发学生深入思考网络新闻媒体的重要性,加强对新闻媒体的批判性思考,为初步形成媒体素养意识奠定基础。

(二)媒介技能:解读与评论

【阅读活动】理解媒介文本内容

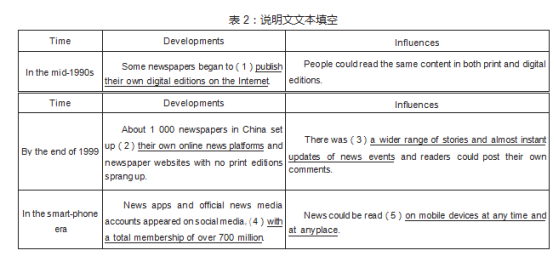

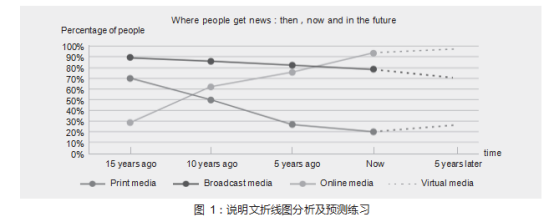

学生限时阅读教材虚构人物西蒙(Simon)提供的关于大众新闻媒体崛起的说明文,梳理网络新闻媒体发展的时间节点及影响。在完成表格(见表2)后,学生继续分析折线图(见下页图1)中近15年间纸质媒体、广播媒体、网络媒体使用比例的变化,运用交互电子黑板,在折线图上画出对未来三种主要大众媒体发展趋势的预测(略),并说明依据。教师补充有关变化趋势的词块表达。

【设计说明】《课程标准》的语言技能要求学生能看懂图形、表格、动画、符号、视频等非传统文本的多模态语篇,理解不同元素如何共同建构意义。阅读文本附有折线图,学生需要认真读标题、坐标、图例、关键点、图形变化走向,整合分析文字和非文字信息,并描述事物发展过程及特征,同时认识到网络新闻媒体对生活方式、社会文化的深远影响,锻炼合理预测未来的发散性思维。

【听力活动】把握对媒介传播的态度

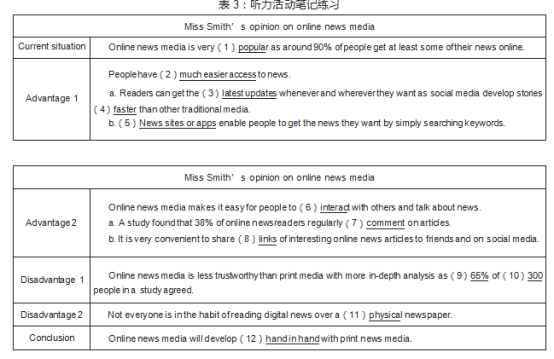

听力材料为西蒙读完说明文后,对大众媒体专家史密斯小姐(Miss Smith)就网络新闻媒体有关问题的进一步采访。学生第一遍泛听后,总结专家分析的网络新闻媒体的优劣势,并推断其对网络新闻媒体的态度。教师继续介绍使用符号、缩写等听力速记技巧,帮助学生在第二次精听时补全信息(见表3)。

【设计说明】教师指导学生先泛听,提炼对话主旨与意图,梳理听力文本框架;随后精听,运用听力速记策略获取支撑细节,培养推断说话人态度的推理能力。现代媒介的传播内容通常带有褒贬的倾向,大众在接受资讯时必须加工处理,将讯息(message)转换为信息(information)(卜卫1997),甄别信息真伪,查验时效性和相关性,批判性看待信息中隐含的价值观。史密斯小姐认为多种媒体各有利弊,未来将共同发展。课堂中引入专家权威客观的观点能帮助学生形成全面、理性的认知。

【口语活动】交流媒介发展观点

学生根据教师设计的问题链进行同伴讨论,并结合具体案例发表个人观点。

Q1:What is the current situation of online news media?

Q2:What are the advantages and disadvantagesof online news media?

Q3:How will online news media change in the future?Why?

Q4:What are the similarities and differences between the article’s and Miss Smith’s opinion on online news media?

Q5:Whose opinion on online news media do you agree with?Why?

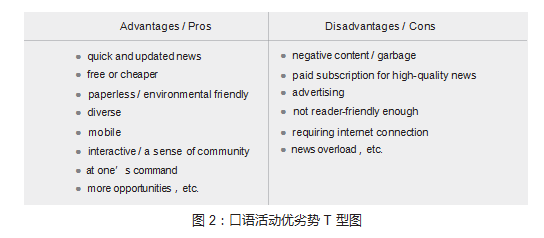

教师指导学生在表达个人观点时灵活运用优劣势T型图(见图2)和以下表达正反观点的句型。

One of the strengths/problems...is that...Another positive/negative aspect is that...On the one hand,...On the other hand,...

There are more advantages than disadvantages when it comes to...

...has-more advantages over..

【设计说明】问题链Q1—Q3启发学生挖掘课文未提及的网络新闻媒体的优缺点,并结合实例或亲身经历论证,培养他们分析网络新闻媒体利弊的逻辑性、发散性思维;Q4—Q5引导学生比较不同媒介对网络新闻媒体的评价,培养他们批判性解读媒介信息及态度的能力,并形成独立观点,为后续微型写作活动作铺垫。《课程标准》的思维品质目标要求学生正确评判各种思想观点,具备多元思维意识。学生能有条理地论证网络新闻媒体的“双刃剑”作用,符合《评价体系》中对科学思维的学科素养,以及多视角观察和思考同一问题的关键能力的培养要求。

(三)媒介应用:创作与分享

【写作活动】表达媒介受众立场

学生通过读、听、说的任务群基本形成对待网络新闻媒体的独立态度。教师继续指导学生学习,避免重复不必要的写作技巧讲解,并补充例句和三条具体建议。学生根据交流的话题内容、写作框架、写作技巧限时完成段落写作,内容包括介绍网络新闻媒体发展现状、该媒体形式的优缺点、对未来的展望及应对措施三个部分。

【设计说明】《课程标准》学习策略中提出学生应能“有效地对所获取的信息进行筛选、分类、重组等,为不断扩展知识和创建新信息奠定基础”(教育部2020)。学生有机整合课内所有活动生成及话题词汇、句型,围绕主题语境,发展批判性思维能力,借助写作“脚手架”,训练有效表达观点的语言能力,认识到有效重复的作用,并在读写过程中灵活运用。

【分享活动】发挥媒介影响作用

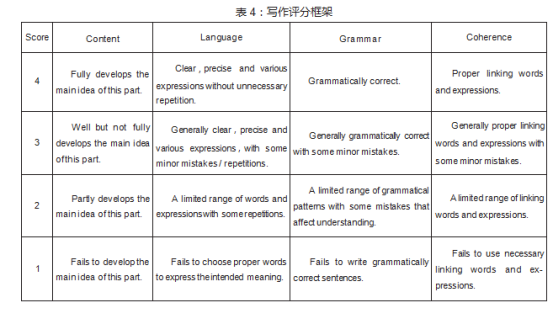

教师要求学生通过展示台分享限时写作成果,并要求其他学生按写作评分框架(见表4)评分和提出建议。教师指导学生学习参考文章,回顾本节课综合技能训练内容及语言知识。

【设计说明】李刚、吕立杰(2018)建议运用CPRD(Collect-Present-Represent-Demonstrate)进行综合性评价。本活动采用CPRD中的Present评价工具,即学生自主介绍大众媒体的历史,表达对其发展趋势的态度。教师通过分享与点评加强学生评价和反思的元认知策略,并启发他们认识到评论、转发、点赞等媒介反馈机制发挥的巨大网络和现实社会效应,激发他们主动参与自我评价和同伴评价。

(四)媒介道德:审美与担当

【鉴赏活动】提升媒介审美水平

学生以小组为单位,讨论发布课内微写作成果的媒介和形式,并汇报设计方案。学生投票选择最期待阅读的小组成果,并点评其在主旨、文本、图像、声音、动画、视频等方面给媒介受众带来的感受。

【设计说明】学生探讨意向使用的媒介时回顾导入部分大众媒体的媒介知识。《课程标准》文化知识中提出要“在学习活动中观察和赏析语篇包含的审美元素”(教育部2020),从而提升学生的审美感知能力。本活动采用CPRD中的Represent评价工具,即学生借助具体鉴赏角度和投票的外部表征生成工具开展互评活动。媒介审美是“在分析创造过程中获得审美的情趣”(卢楠楠2008),需要教师长期引导及不断组织训练,帮助学生理解媒介传递的文化内涵,理性取舍媒介信息和形式,并生成体现健康审美观的作品。

【拓展活动】树立媒介责任意识

教师回归导入活动,组织学生讨论如何处理媒介错误信息。随后,教师向学生呈现该案例后续发展:细心网友发现新闻错误后,经多方验证内容不实,第一时间向新闻源头合理申诉,很快收到正确修改的回复。教师引入“媒体素养”的概念,结合单元篇首美国广告公司创始人威廉·伯恩巴克(William Bernbach)的名言“我们所有专业使用大众传媒的人都是社会的塑造者”,启发学生思考如何培养媒介素养。课后作业为学生根据同伴评价意见,修改小组作文,并按照小组设计方案,运用媒介分享小组成果,同时反思在日常生活中如何切实提高个人媒介素养能力。

【设计说明】拓展活动与导入活动相呼应,形成本环节教学内容闭环。教师启发学生鉴别不同大众媒体的作品及其表现出的价值取向,批判地看待和运用网络新闻媒体。学生作为新时代公民应具备基本媒介素养,面对媒体,有权力和义务去获取、分析、评价、创造和行动,反思自身媒介使用情况,增强参与构建健康媒体环境的责任感,同时培养多渠道获取学习资源及合作学习的能力。

总之,媒体时代下高中生亟须提升媒介素养,即媒介获取、分析、评价、创作、参与能力。在高中英语教学中,媒介素养教育助力发展学生媒介读写的语言能力、多元包容的文化意识、批判创新的思维品质、信息时代的学习能力,是培养其英语学科核心素养的重要内容。

引用文献

卜卫.1997.论媒介教育的意义、内容和方法[J].现代传播:中国传媒大学学报,(1):29-33.

教育部.2020.普通高中英语课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社.

教育部考试中心.2019.中国高考评价体系[M].北京:人民教育出版社.

李刚,吕立杰.2018.大概念课程设计:指向学科核心素养落实的课程架构[J].教育发展研究,(Z2):35-42.

李莹.2023.我国媒介素养研究分析与展望[J].青年记者,(4):57-59.

卢楠楠.2008.媒介素养教育的目标体系建构[J].大学(研究与评价),(9):88-95.

宋爽.2012.新媒体环境下我国青少年媒介素养教育研究[D].河北经贸大学.

吴文涛,张舒予.2016.从抵制到赋权:论西方媒介素养教育价值取向的历史演变[J].当代教育科学,(5):44-47.

张洁,况瑞娟,李篆.2012.拥有≠会用:城市小学生媒介素养亟待提升——以北京市某所城区小学的全校调研为例[J].中小学管理,(9):42-45.

张新明,朱祖林,王振.2006.我国未成年学生媒介素养教育探析[J].中国电化教育,(6):23-27.

赵婷.2013.我国中小学媒介素养教育研究综述[J].文教资料,(10):116-118,135.