基于译者行为批评理论的《边城》文化负载词英译论文

2024-09-27 16:33:16 来源: 作者:liziwei

摘要:本文基于译者行为批评理论,以《边城》金介甫译本的文化负载词英译为案例,从翻译内和翻译外两个维度出发,结合湘西民俗文化,通过使用“求真—务实”连续统评价模式分析译者行为对译作的制约和影响,旨在为翻译批评研究提供有效思路。结果显示,金介甫译本对于文化负载词的翻译主要服务于原文/作者,在连续统上求真程度较高,展现了译者“语言人”的身份特征。

[摘要]本文基于译者行为批评理论,以《边城》金介甫译本的文化负载词英译为案例,从翻译内和翻译外两个维度出发,结合湘西民俗文化,通过使用“求真—务实”连续统评价模式分析译者行为对译作的制约和影响,旨在为翻译批评研究提供有效思路。结果显示,金介甫译本对于文化负载词的翻译主要服务于原文/作者,在连续统上求真程度较高,展现了译者“语言人”的身份特征。

[关键词]《边城》;译者行为批评;文化负载词;“求真—务实”连续统评价模式;金介甫

1研究背景

《边城》是沈从文于1934年创作的一部中篇小说。这部小说的背景是20世纪30年代四川和湖南交界的边城小镇茶峒。它描绘了湖南西部地区独特的风俗习惯,用优美和抒情的文笔讲述了一个纯粹的爱情故事,展示了人性的善良与美丽。凭借超高的美学艺术,《边城》在中国现代文学史上的地位是不可撼动的。该小说自问世以来,就在国内外学术界引起了广泛的关注。从20世纪开始,它在西方世界的影响力逐渐加深,是中国现代文学成功走出国门并进入异域文化视野的典范。

迄今为止,已经有四部主流的英译本问世:1936年出版的Green Jade and Green Jade,译者为Emily Hahn和邵洵美;1947年出版的The Frontier City,译者为金堤和Robert Payne;1962年出版的The Border Town,译者为戴乃迭和杨宪益;2009年出版的Border Town:A Novel,译者为金介甫。

本文之所以选择金介甫译本,是基于三个方面的考虑。第一,Emily Hahn和邵洵美译本以及金堤和Robert Payne译本翻译的是沈从文在建国以前的原作。但随着国内形势的变迁,沈从文于1957年对原作作了修订,金介甫就是以此为基础对《边城》进行翻译。第二,2009年以后,学界对《边城》英译的研究多集中在戴乃迭和杨宪益、金介甫的译本上,这说明此二者更契合当今的译学潮流。第三,通过对前三个英译本的评析可以发现,译者都或多或少具有一定的中国文化背景。而翻译家金介甫却是一位纯正的美国学者,所以金介甫译本更具国外英译本的典型性。因此,本文聚焦《边城》金介甫译本所采取的翻译策略与其背后所蕴含的译者行为。

2译者行为批评理论

作为翻译研究的一个分支,翻译批评还没有形成公认的标准。周领顺正是在这样的背景下,从批判的角度出发,对“译者行为”进行了系统梳理,建立起了一套完整的理论体系。

2.1译者行为批评理论概述

译者行为批评理论是周领顺(2014)提出的。该理论是一种以“译者行为”为中心的翻译批评理论,是对译者行为规律性特征所做的研究。译者行为批评的关键在于对译者的行为进行评价和描述,并通过对翻译质量的评价来反映译者的主观意图。传统的翻译批评是对译作中所涉及的各种因素(如文本、语境、读者等)和译文所要传达出的信息以及译入语文化特征进行剖析,而译者行为批评更侧重于从翻译的社会性来审视译者行为。所谓“译者行为”,指“社会视域下译者的语言性翻译行为和社会性翻译行为的总和”(周领顺,2014)。该理论将“翻译内”与“翻译外”作为批判的切入点。对译者行为的评估,则是注重翻译活动是否合乎情理,也就是说,译者是否在合理的前提下,求真于原作,务实于社会实际。翻译活动是译者语言性和社会性双重属性共同作用的结果(周领顺,2010)。译者行为的合理性越高,译文的可接受性就越高。因此,翻译的质量取决于译者的行为。

2.2“求真—务实”连续统评价模式

2014年,周领顺先生首次提出在“求真”和“务实”间加入符号“—”,以体现“求真—务实”连续统评价模式中“求真”与“务实”之间相互依存、不可分割的关系。该评价模式很好地体现了译者行为的动态进程,“求真”以“务实”为目标,“务实”以“求真”为基础。译者在翻译实践中力求把握“求真”和“务实”的平衡点。如果译者过于关注源语语码的转换,那么他的行为就会出现在连续统的左侧,作为一名“语言人”(linguistic being),他的行为更能反映源语语料,与源语语料更相近。同时,作为一名“社会人”(social being),译者要将自己的想法融入译文。因此,如果仅仅从“务实”的角度出发,那就不能算是一种翻译。同样地,如果忽略了译文的实用性,而仅仅注重译文的真实性,译文的社会性就会丧失。

“求真—务实”连续统从三个方面对译者的翻译行为进行了评估,即译文、译者对翻译的态度和译者特性。在“求真”与“务实”这两个层面上,译者的行为是不断变化的。在翻译过程中,由于译者心理的变化与社会需要的不同,翻译过程在连续统上呈现出不同的层次。译者是整个翻译过程的核心,每一个变化都会呈现在译文上,所以译者的属性梯度与译本的梯度是一致的(周领顺,2016)。

这一模型也是在“文化转向”以及翻译研究由规定性到描述性的变迁中建立起来的。这是一种着眼于译者行为,通过客观地描述翻译行为,力图对翻译现象进行合理阐释的尝试(周领顺,2016)。

3基于译者行为批评理论的金介甫《边城》文化负载词英译研究

根据奈达对文化的五大分类,文化负载词可相应分为社会文化负载词、物质文化负载词、生态文化负载词、宗教文化负载词、语言文化负载词(Nida,1945)。这也是目前学界普遍认可的分类方法。作为抒发乡土情怀的经典之作,边城》中存在大量涉及称谓、传统文化、人文风俗、地理环境的特色词汇,即奈达提到的前三种文化负载词。因此,本文结合社会文化负载词、物质文化负载词和生态文化负载词的英译,对沈从文原文与金介甫译本进行比较,分析译者在文化负载词英译中的策略选择,并探讨译者行为出现的原因。3.1社会文化负载词

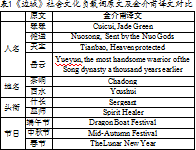

社会文化负载词是指那些直接反映特定社会文化背景、习俗、传统和价值观的词语、词组和习语。《边城》中包含了大量的人名、地名、头衔、节日等,这些词语不仅包含了语言本身的意义,还承载了丰富的社会文化信息。

从表1可以看出,金介甫在对人名进行翻译时,除采取音译法之外,还作了注解,表明名字的隐含意义(如“天宝”的隐含意义为“天佑”)和有关的文化背景(如对“岳云”这一人物进行简单介绍)。在《边城》中,“岳云”是用来形容“傩送”的外貌和个性(郭亚丽,2014),使“傩送”在保持中国人姓名特征的同时,也更易为外国人所了解。在翻译过程中,译者表现出贴近目的语受众的倾向,倾向于“务实”。金介甫对地名采取的是音译法,但为了照顾英语文化背景下的读者,他顺应读者的习惯,将Chatong换成Chadong。

“什长”是一种古代的军事职务,十人为什,置一长,称什长(耿自玲,2016)。金介甫把这个词译为sergeant。其实,英语中的sergeant和中国的“什长”并不完全相同。在美国,sergeant的意思是比少尉或者上尉更高一级的军官。但使用这个词汇更便于译入语读者了解“什长”的具体职衔。

对于节日的翻译,金介甫采取的是异化策略,目的是保持中国文化的特征。在中西文化交流日益深化的今天,理解中国的传统节日对西方人来说已不存在过多阻碍。所以,译者并未对其进行过多修改,而是采取了直译法。

3.2物质文化负载词

物质文化负载词指的是与人们的衣食住行等密切相关的词汇,体现了某一语言文化群体下的人们所创造的物质文化。

例1:贯穿各个码头有一条河街,人家房子多一半着陆,一半在水,因为余地有限,那些房子莫不设有吊脚楼。(沈从文,2014:14)

译文:Threading through each of the wharves was River Street.Land was scarce,so most people’s houses were dangling-foot houses,half on land,half on stilts built over the water.(Kinkley,2009:9)

吊脚楼主要分布于重庆、湖南、广西、贵州等省市,是苗族、布依族、侗族、土家族等多个民族的传统建筑,大多依山傍水、因地制宜修建。因为原著中已经说过,这里是“河街”,所以吊脚楼应该是建在河边上的。这一种带有区域文化特征的建筑,成为湘西独特的民俗文化。吊脚楼在《边城》中反复出现(张倩倩,2016)。这种类型的建筑在译入语读者的认知语境中是没有的,一旦译文不精确,译入语读者就会难以理解。

金介甫着重于原文和作者,将“吊脚楼”译为dangling-foot houses,凸显了作为“语言人”的译者特征。接着,他在后面加上解释:half on land,half on stilts built over the water,以“务实”为目的,为“读者/社会”服务,使目的语读者对这种特殊的建筑有更直接的认识,充分表现了译者“社会人”的特质。因此可以说,金介甫译本致力于追求“求真”与“务实”的平衡点。

例2:临水一面则在城外河边留出余地设码头,湾泊小小篷船。(沈从文,2014:11)

译文:On the water side,tiny boats with awnings berthed along wharves constructed on the land between the wall and the river.(Kinkley,2009:9)

“篷船”在湘西十分普遍,是一种小型的船只,上面盖着一层竹帘,用来载运货物,也可以用来住人,和浙江绍兴的乌篷船很像(刘婷,2016)。tiny boats with awnings是一种很好的翻译方式。boat指各种尺寸的船,尤指靠划桨或风帆行驶的无篷小船。金介甫在boats之前加了一个单词tiny,并通过awning(遮篷)将篷船与其他种类的船区分开来。目的语读者在脑海中勾勒出“篷船”的形象,译文体现了“求真”。

3.3生态文化负载词

生态文化负载词反映了某一地区特有的自然环境、气候条件和地理特征。

例3:黄昏来时,翠翠坐在家中屋后白塔下,看天空被夕阳烘成桃红色的薄云。(沈从文,2014:64)

译文:Cuicui sat beneath the white pagoda behind her house as dusk fell,watching wispy clouds in the sky burned peach-blossom pink by the setting sun.(Kinkley,2009:121)

黄昏时分的小镇,宛如一幅温柔、美丽而平静的画卷。阳光渐渐西斜,天空染上了一层桃红色的晚霞,美轮美奂。然而,此时眼前的美景更反衬出翠翠心境的沮丧。在这平静的美景之下,翠翠的心却充满了凄凉与痛苦。翠翠是一个内心骚动不安的女子,她心中藏着一份无法表达的爱情。

例3中,原文使用了“桃红色”来描述天空晚霞的色彩。桃红色即是指桃花的颜色,是一种比粉红略鲜润的颜色。许多英语读者对于桃红色的具体色彩并不了解。为了更好地传达原文的含义,金介甫在peach-blossom的基础上加入了pink一词。这种增译使得整句话更贴近原文,同时也更利于译入语读者发挥想象。金介甫将译文放入不同的语境中进行揣摩,旨在更好地服务于作者和原文本身。

4社会因素对译作的限制

金介甫是沈从文的“异国密友”,也是海外最早对沈从文进行研究的学者。由于对作家的熟识与理解,他清楚地知道沈从文所描绘的湘西究竟是怎样一副图景,又该怎样把它的意蕴准确地传递给西方读者。所以,他的译文更为大胆,也更注重读者的感受。

译者的翻译行为会受到其赞助人和翻译目的的影响(翟文慧,2022)。不过,金介甫并未受出版公司等外在环境的约束。他喜爱沈从文所描绘的湘西风情,希望借助《边城》的翻译,将自己所喜爱的中国文化传播出去,并使读者与之产生共鸣。同时,他也用自己的译文来表达对沈从文的欣赏。

5结语

翻译策略研究已有较长发展历史,但是对其量化评价尚处于探索阶段。本文以译者行为批评理论为基础,以“求真—务实”连续统评价模式为框架,通过比较分析《边城》中文化负载词英译的具体案例,对金介甫译本中文化负载词的处理进行了研究。研究发现,金介甫在翻译中采用异化策略,在译文中又新增了近40条注释,旨在尽可能地保持原作的文化形象与意蕴,同时也让译文读者能够更好地了解原作的意义。以“求真—务实”连续统评价模式为基准可知,金介甫译本对于文化负载词的翻译主要服务于原文/作者,求真程度较高,体现了译者“语言人”的身份特征。

参考文献

[1]KINKLEY C.Border town[M].New York:Harper Collins Publishers,2009.

[2]NIDA E A.Linguistics and ethnology in translation-problems[J].Word,1945(1):194-208.

[3]耿自玲.汉英翻译中概括名词衔接研究——以《边城》及其两英译版本为例[J].海外英语,2016(11):126-128.

[4]郭亚丽.金介甫英译《边城》的生态翻译学研究[J].当代教育理论与实践,2014(6):153-156.

[5]刘婷.中国乡土小说中地方色彩的翻译策略研究——以金介甫的《边城》英译本为例[J].英语广场,2016(10):18-19.

[6]沈从文.边城[M].武汉:长江文艺出版社,2014.

[7]翟文慧.译者行为批评视域下《贵生》乡土语言英译探究——基于戴乃迭译本和金介甫译本的对比考察[J].锦州医科大学学报(社会科学版),2022,20(3):93-98.

[8]张倩倩.从《边城》及其英译本看英汉语言动静之特点[J].湖北函授大学学报,2016(8):169-170.

[9]周领顺.译者行为批评:理论框架[M].北京:商务印书馆,2014.

[10]周领顺.译者行为与“求真—务实”连续统评价模式——译者行为研究(其一)[J].外语教学,2010(1):93-97.

[11]周领顺.“作者译”与“译者译”——为“自译”重新定性[J].解放军外国语学院学报,2016(6):102-107.