思维导图在大学英语阅读教学中的应用论文

2024-06-14 17:27:00 来源: 作者:xuling

摘要:有效的阅读基于文章的理解,把握文章框架结构,读懂文章背后的价值取向。思维导图应用于大学英语阅读课堂中,有利于将所学知识直观化、图视化,激发学生学习兴趣,培养学生的发散思维,改变传统阅读教学模式,进而提高课堂教学效率。本研究从分析大学英语阅读课堂教学现状出发,论证如何有效地将思维导图应用在读前、读中、读后,实现以高阶思维培养为导向的主要教学目标。

[摘要]有效的阅读基于文章的理解,把握文章框架结构,读懂文章背后的价值取向。思维导图应用于大学英语阅读课堂中,有利于将所学知识直观化、图视化,激发学生学习兴趣,培养学生的发散思维,改变传统阅读教学模式,进而提高课堂教学效率。本研究从分析大学英语阅读课堂教学现状出发,论证如何有效地将思维导图应用在读前、读中、读后,实现以高阶思维培养为导向的主要教学目标。

[关键词]大学英语阅读,思维导图,应用

1研究背景

阅读是人们获取信息,认识世界、发展思维的重要途径,也是提高个人文化知识水平,提高国家综合竞争力的重要基础。“师夷长技以制夷”,英文阅读能力的培养,是维持国家竞争力的前提。作为英语教学的重要组成部分,阅读教学是学生学习英语语言知识和教师培养学生逻辑思维、发散思维、以及批判性思维的重要途径和载体(王宇娇等,2021)。与中文形散而意不散相对,英文语篇有着严格的逻辑结构,读懂内容,厘清框架,如庖丁解牛。东尼·博赞(Tony Buzan)创建的思维导图,是表达发散性思维的有效图形思维工具,它简单高效,是一种实用型的思维工具。将思维导图引入英语阅读教学中,搭建英语语篇框架,做到思维图视化,有助于学生清晰地理解文本,厘清作者的逻辑,读出字里行间的意思,读懂作者价值取向。

2研究现状

截至2023年9月,在中国知网主题栏中输入“思维导图”,出现共计33 866条结果,其中主要主题中关键词“思维导图”占据2.16万条(63%),“教学中的应用”位列第二,占据5 082条(15%),紧跟其后的“初中英语”共有1 391条(4%),“阅读教学”1 311条(3%)。系统目前收录的相关文献大致开始于21世纪初,由此可见,思维导图在教学中的应用研究由来已久。20多年后的现在,我们已步入人工智能阶段,思维或已成为机器与人之间最大的区别,以思维品质为导向的英语阅读教学活动离不开深入的文本分析,而思维导图在读前、读中、读后,都扮演着极其重要的角色(刘萍,2020)。

3大学英语阅读教学课堂现状

3.1以教师为中心的传统教学模式

英语阅读理解能力是检验学生综合英语水平的试金石。完整的阅读过程涉及三个方面:获取信息、理解意义、评价与反思。也有学者将阅读理解大致分为三个层次:reading the lines(表层文字的理解),reading between the lines(深层含义的理解),reading beyond the lines(创造性的理解)。正确的理解首先离不开词汇的积累和句子结构的准确把握。于是,词汇、句型结构、文章结构成了多数英语教师的课堂教学重点。此模式忽略了一个重点问题:教学对象是具有较强自学能力的大学生。由于专业课程设置,加之受限于学时,大多数学校的大学英语阅读课程每周仅有2个学时,如果将有限的学时用于讲授原本学生自学或者提前预习就能掌握的基础语言知识上,不仅浪费了宝贵的学习时间以及学习资源,也严重遏制了学生潜力的发展,长此以往,导致许多教师缺乏在阅读教学中培养学生思维品质的知识和技能。相较于中学生,大学生是一个身心都相对独立的群体。在步入社会之前,他们不仅需要一定的知识储备,更需要健全的思维能力。而阅读教学本身应该做到以读促写、以写促思,锻炼学生的高阶思维能力(孙慧等,2022)。完整的阅读过程不仅需要锻炼学生在语篇中获取信息的能力,还需要磨炼其信息甄别、分析、评价、筛选、综合等能力,从而锻炼其理解能力与判断能力,以及有效利用这些信息的能力。这样的语言锻炼流程才能真正做到“语言架桥,桥通四海”。

3.2以考试为导向的阅读习惯

自学英语伊始,学生面临着各个阶段的升学压力,提高考试分数为第一要义,刷题成了最有效的办法,因此教学始终围绕着考试展开。久而久之,学生的学习亦是如此。对于大多数大学生来说,持有大学英语四级证书是顺利毕业的硬性条件,对于非英语专业的学生而言,《大学英语》这门唯一英语课的最大意义在于通过英语四级考试,英语专业学生也更加注重通过专业四级、八级考试。在这种观念的驱使下,学生的英语学习则完全以考试为导向。其对于阅读的影响也不容小觑,学生倾向于选择与等级考试挂钩的阅读材料,如此一来,阅读的篇幅、题材都受到了限制,阅读量和积累都不能达到理想阶段。学生只是机械地阅读,以寻找问题的答案为目的,而文字背后更深层次的思想却鲜有涉猎。“学而不思则罔,思而不学则殆”。长此以往,阅读能力不会得到提高,思维能力亦缺乏锻炼。

3.3阅读效率低

传统教学模式太过于聚焦文字的表层含义,以考试为导向的学习模式太过于专注寻找问题的答案。这两种模式都未能意识到何为有效的阅读。真正有效的阅读需要读者分别从结构以及内容上把握文本。在读懂字里行间的意思之后,读出作者的言外之意,跳出文本,厘清作者搭建文章的框架,分析框架和内容如何有效地浇筑在一起。仔细阅读后你会发现,正如雪崩时没有任何一片雪花是无辜的,没有任何一个文字会毫无缘由地出现在文本中。阅读讲究效率,无效率的阅读为徒劳,文本框架结构的搭建和内容的浇筑才能为阅读带来效率。

4思维导图的作用

思维导图(The Mind Map),又名心智导图,最初由英国学者东尼·博赞提出,是表达发散性思维的有效图形思维工具,简单不失高效,是一种实用性的思维工具。在教育改革不断深入的当代,思维导图也不断应用于教学领域,对英语阅读教学产生了深刻影响。

4.1激发学生英语阅读学习兴趣

思维导图运用图文并重的技巧,把各级主题的关系用相互隶属或相关的层级图表现出来,实现思维图视化,从而使其可视化。语言无法触碰,唯有视觉呈现,因此,长时间大篇幅的阅读很容易使人产生疲劳,感觉了无生趣。但是,一旦将语言文字转换成图片,再加上颜色冲击,学生的阅读兴趣瞬间被激发。此外,学生的阅读成果通过不断壮大、愈加丰富的思维导图实现可视化,为激励学生持续阅读提供了高效驱动。

4.2培养学生的发散思维能力

创造性思维的最主要特点——发散思维,是大学生需要重点发展的能力之一。发散思维是大脑在思维时呈现的一种扩散状态的思维模式。而思维导图是通过一个中央关键词或想法引起形象化的构造和分类,它用一个中央关键词或想法以辐射线形连接所有的代表字词、想法、任务或其他关联项目的图解方式。思维导图的运用正是发散性思维的反映。因此,在大学英语阅读课堂运用思维导图,能有效地培养大学生的发散思维能力。

4.3优化英语阅读教学模式

传统英语阅读与写作课堂以教师为中心,注重知识点的平铺直叙,实行“填鸭式”教育,缺乏对知识点的体系构架,不能引导学生从整体上有逻辑地将知识点串联起来。在英语阅读与写作课堂中引入思维导图,让学生不仅学习碎片化的知识点,并将知识点拼为一个有机整体。此外,阅读是英语专业学生重要的输入来源,是写作这一输出的关键依赖,相较于中文写作,英文写作更注重逻辑。思维导图的构建有效地搭建了从读到写的桥梁,在课堂中引入思维导图,势必会优化英语阅读的教学模式。

4.4提高学生的阅读理解能力

“填鸭式”的教学模式将学生的阅读理解局限在表层文字上,而更深层次的理解则需要学生不仅从内容上把握,还需从结构上进行思考。思维导图在课堂上的应用,需要学生基于文章的主题,找出以文章主题词为中心的各层级发散及其之间的关系。学生需要反复地阅读,才能搭建信息框架,真正实现从阅读到理解,进而提高阅读理解能力。

5思维导图的应用

布鲁姆的教育目标分类把所有知识点的掌握分为六个层级:记忆、理解、应用、分析、评价、创造。思维导图以唤醒记忆为出发点,最终导向创造,其在大学英语阅读课堂中的使用贯穿整个课堂,涵盖读前、读中、读后,对各个层级知识点的掌握发挥着不同的作用。

5.1读前

阅读教学之前,教师可以根据思维导图,复习并巩固上节课所学内容。然后,教师引导学生根据单元标题,厘出单元核心词,根据核心词发散思维,构建主题词图,引出学生旧知,唤醒学生记忆。此外,教师也可以根据单元知识给出不同于学生发散的思维导图,激起学生学习兴趣,告知学生单元学习目标,明确单元学习重点,为后续教学做好准备。

5.2读中

学生通过读前的思维发散,预构了与主题相关的思维导图,做好了心理预设,调动了相关的英文语境以及知识储备,为接下来的阅读做好了充分的准备。阅读过程中,学生在教师的引导下根据文章的主题词逐步构建新的思维导图,随着对文章的深入了解,补充扩大思维导图,或者在读前所发散的思维导图基础上进行修改、补充。在这样的课堂上,教师仅作为“牵线人”“引路人”,学生作为主要参与者,通过集体构建的思维导图 ,读懂作者字里行间 的意思,把握文章的行文脉络,读出作者的观点态度。思维导图的可视化特征使得学生的阅读成果显而易见,阅读兴趣更为持久。

5.3读后

知识点的有效掌握离不开巩固与迁移。教师在课后可以组织学生以小组为单位,利用思维导图整合课上所学内容,构建完整的单元知识框架图,如本单元主题与学期知识点关系图,图示本单元知识点在本学科处于何种地位,本单元阅读与写作知识点如何有效联系。转变学生在学习时始终视自己为学生的固有思维,让学生以教师的视角来学习,积极发挥主观能动性,达成知识点的互联互通。通过生生互评、教师点评的方式检验学生学习成效,帮助学生复习,提高阅读效率。

6实战案例分析

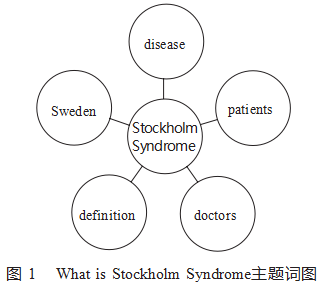

以姚君伟主编的《读写教程2》第一单元阅读课文What is Stockholm Syndrome为例,在实际教学中,教师可以引导学生在课前、课中、课后分别利用思维导图,加深对课文的理解。首先,教师提取文章题目里的关键词Stockholm Syndrome,引导学生发散思维,想出与主题词相关的词汇,构成主题词图,如图1,根据学生所发散的思维图,教师提问:Is Stockholm Syndrome a disease that people in Sweden suffer?引起学生兴趣,调动学生对瑞典斯德哥尔摩的了解,进而引出本文的教学目的,即批判性地理解斯德哥尔摩综合征。

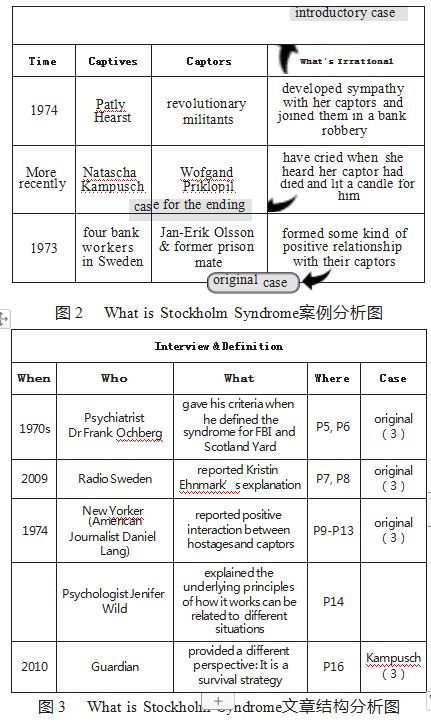

课中教学时,学生通过快速阅读找到关键信息,得出斯德哥尔摩综合征也被称为“人质情节”,用来描述人质对绑匪产生了正向情感的现象。学生需要根据教师给出的列表型导图分析课文中的三个案例,找出案例发生时间,鉴别绑匪与人质(文中人名众多),并且总结双方存在的不合理情感表现。此外,本篇文章意在定义斯德哥尔摩综合征,其中精神病学家,新闻报道人员等根据相关案例给出了各自的解释。围绕新闻访谈以及专家的言论,教师设计了when、who、what、where、which的列表型导图,得出文章内容主要根据斯德哥尔摩综合征的起源性案件展开,介绍了相关的访谈以及专业人士的分析。文章结构则按照案例呈现的顺序展开:引入案例(1)—伏笔案例(2)—重点案例,即起源案例(3)—重点案例分析—收尾伏笔。由此得出文章的重点与难点,并且得出结论:斯德哥尔摩综合征反映了人质与绑匪之间不合理的情感,但在那种极端情况下,它不失为人质的一种生存策略。

在实际教学中,教师也可以将以上两个列表型导图用于读后,检测学生课上学习内容的掌握情况。

7结语

相较于以知识传授为核心的传统课堂,现代课堂更注重大学生的高阶思维能力培养。大学英语阅读课堂上使用思维导图,能够激发学生的学习兴趣,培养学生的发散思维,帮助学生将所学抽象知识直观化、图视化、结构化,有助于学生搭建牢固的知识框架,把握文章的来龙去脉,读懂字里行间的意思,锻炼学生高阶思维能力,做好价值引领。但是,思维导图在大学英语阅读课堂上的应用仍需大力推广,其应用效率也有待提升(刘萍,2020)。为更好地将思维导图贯穿于实际教学中,教师应首先加强相关理论知识和技能储备,掌握思维导图相关理论,画图工具及其使用方法,做好课程设计,将思维导图分别在读前、读中、读后有效地融合于教学中,并且及时对课堂进行“评价—复盘—改良”,以提高课堂教学效率,达成课堂教学目标。

参考文献

[1]刘萍.“5G+AI”视域下思维导图法在大学英语阅读教学中的应用研究[J].现代英语,2020(20):25-27.

[2]孙慧,常丹丹,曾佑琴.思维导图在大学英语阅读教学设计中的应用[J].大学教育,2022(2):146-149.

[3]王宇娇,祝誉源,骆伟佳.思维导图应用于大学英语阅读课堂研究[J].海外英语,2021(8):166-167.