耕作模式对小麦生长影响的试验研究论文

2024-05-15 15:24:00 来源: 作者:zhoudanni

摘要:耕作模式不仅直接影响土壤理化性质,还会对作 物生长状况产生明显影响。申冠宇等在对土壤耕作技 术和小麦出苗质量之间的关系进行研究时发现,旋 耕、耕翻和深松技术可以在一定程度上促进土壤容重 的降低,有益于小麦出苗率和整齐度的提升,但是对 于土壤表层的养分聚集具有负面影响[1] 。相比于传统 旋耕以及耕翻,少耕和免耕对于土壤不会产生太大的 扰动,以低降水区域为例,有助于干旱胁迫的减轻, 为植物生长提供促进作用。

摘 要:为探明不同耕作模式下小麦生长情况的差异,设计 3 种耕作模式,分析对小麦播种和幼苗生长质量的影响。试验结果 表明,隔年深松(SR)模式促进了土壤养分在 0 - 5 cm土层的富集,小麦出苗率分别达到 89 . 15 %,籽粒产量达到 8025 . 63 kg ·hm-2.优于其他耕作模式。建议应用隔年深松模式提升小麦产量。

关键词:耕作模式,小麦生长,影响

1. 前言

耕作模式不仅直接影响土壤理化性质,还会对作 物生长状况产生明显影响。申冠宇等在对土壤耕作技 术和小麦出苗质量之间的关系进行研究时发现,旋 耕、耕翻和深松技术可以在一定程度上促进土壤容重 的降低,有益于小麦出苗率和整齐度的提升,但是对 于土壤表层的养分聚集具有负面影响[1] 。相比于传统 旋耕以及耕翻,少耕和免耕对于土壤不会产生太大的 扰动,以低降水区域为例,有助于干旱胁迫的减轻, 为植物生长提供促进作用。但是,长期免耕容易导致 土壤容重的增加,不利于土壤养分纵向深入分布,抑 制作物根系和地上部分生长。探索适合小麦生长的耕 作模式,研究不同耕作模式下小麦播种质量和幼苗生 长质量,可以为构建适合小麦种植的土壤耕作体系提 供技术参考。

2. 材料与方法

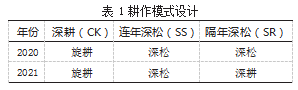

试验采用完全随机设置,设计如表 1 所示的耕作 模式,主要包括连年深耕(CK) 、连年深松(SS)、 隔年深松(SR)3 种耕作模式,每组设 3 次重复。3 组处理除耕作模式不同之外,施肥、播种、田管等均 统一,栽培管理措施参考大面积高产栽培进行。在各 个处理选取 9 个调查点,开展土壤取样及小麦出苗、 生长记录。选择越冬开始期,应用五点法通过土钻采 集 0cm 到 5cm 和 5cm 到 10cm 的土样,在实验室 自 然风干,使用 2mm 网筛过滤杂物。依据碱解扩散法测量碱解氮含量,依据碳酸氢钠法测量速效氮含量, 应用乙酸铵浸提法测量速效钾含量。选择小麦三叶期, 调查各个处理出苗数,计算出苗率。依据不同处理单 位面积调查苗数计算出苗变异系数的倒数代表出苗均 匀度,其值大小与出苗均匀度呈正相关关系。于越冬 始期、开花期、乳熟期在各处理中连续取 20 株幼苗, 测定叶面积、干物质量,其中越冬期植株调查次生根 数、分蘖数。成熟期调查穗粒数,收获之后脱粒自然 晾干,称量质量并测量含水率,换算为千粒质量和籽 粒产量。

3. 结果与分析

3.1 不同耕作模式对土壤养分含量的影响

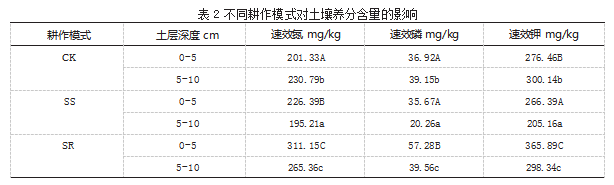

根据表 2 可知,除了 CK 耕作模式,SS 模式和 SR 模式下土壤 0-5cm 土层的速效氮、速效磷及速效 钾均明显高于 5-10cm 土层。不同耕作模式对于 0-5cm 土层养分含量存在显著影响,SR 模式下土壤养分含 量显著高于 CK 和 SS 模式。0-5cm 土层,SR 模式速 效氮含量是 CK 模式的 1.55 倍,是 SS 模式的 1.37 倍; SR 模式速效磷含量是 CK 模式的 1.55 倍,是 SS 模式 的 1.61 倍;SR 模式速效钾含量是 CK 模式的 1.32 倍, 是 SS 模式的 1.37 倍。

3.2 不同耕作模式对小麦播种和生长质量的影响

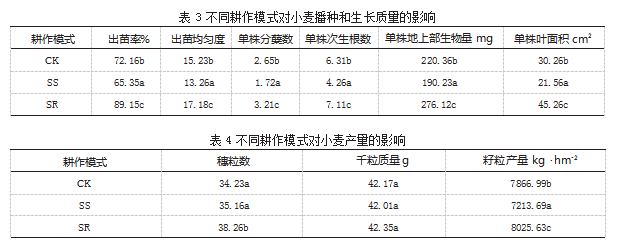

根据表 3 可知,SR 模式下小麦出苗率和均匀度 显著高于 CK 模式和 SS 模式,SR 模式的出苗率是 CK 模式的 1.24 倍,是 SS 模式的 1.36 倍;SR 模式的 出苗均匀度是 CK模式的 1.13倍,是 SS模式的 1.30倍。 耕作模式对于越冬始期小麦单株分蘖数、单株根数、 单株地上部生物量和单株叶面积均具有显著影响, SR 模式分别优于 CK 模式和 SS 模式。

3.3 不同耕作模式对小麦产量的影响

根据表 4 可知,不同耕作模式对于小麦籽粒产量具有显著影响,对于千粒质量的影响并不明显。SR 模式下穗粒数为 38.26.显著高于 CK 模式和 SS 模式, CK 模式穗粒数略低于SS模式但差别不显著。SR 模式籽粒质量明显高于CK模式和SS模式, 达到 8025.63kg ·hm-2 ,是 CK 模式的1.02倍,是SS模式 的 1.11 倍。

4. 讨论与结论

耕作模式可以借助物理作用对土壤结构分布等产生显著影响。张瑞富等在研究深松对春玉米根系形态 特征和生理特性的影响时发现,深松有利于较深土层 环境条件的改善[2] ,本研究表明隔年深松(SR)模式 下土壤养分含量显著优于连年深耕(CK)和连年深松 (SS)模式,考虑是因为不同耕作模式对于土壤的扰 动程度存在较大差异,进而对土壤容重等产生影响。 隔年深松模式在减少土壤扰动的同时,还能够促进播 种区域土壤通透性的提升,相比于连续深耕和连年深 松更有利于速效氮、速效磷及速效钾的积累。本研究 中,除了 CK耕作模式,SS模式和SR模式下土壤 0-5cm土层的养分含量均明显高于 5- 10cm土层,考 虑是因为连年深松和隔年深松对于土壤扰动相对较 小,有利于施用的肥料在土壤表层聚集,同时改善了 土壤结构和微生物活性,从而使得表层土壤的养分含 量较高。通过耕作模式改善土壤环境,可以为种子出 苗以及幼苗生长等提供促进作用,张斯梅等在研究稻 秸还田下耕作与播种方式对小麦出苗及产量的影响 时,发现浅耕相比于免耕更有利于小麦出苗[3] ,本研 究发现隔年深松耕作模式相比于连年深耕和连年深松更有利于小麦出苗,考虑是因为隔年深松耕作模式 更有助于养分在表层的聚集和降雨的渗透,为根系 吸收和利用养分提供促进作用,进而促进小麦幼苗 的生长。

研究结果表明,隔年深松模式相比于连年深耕和 连年深松模式更有助于良好土壤环境的构建,为小麦 冬前幼苗保持优良形态和生理特征提供保证,在促进 植株光合生产能力提升的基础上,实现籽粒产量的提 升。隔年深松模式有助于速效氮、速效磷及速效钾在 浅层土壤的富集,该模式下小麦出苗率、出苗均匀度 和籽粒产量显著高于连年深耕和连年深松耕作模式,分别达到 89.15%、17.18 和 8025.63kg ·hm-2.

参考文献

[1] 申冠宇,杨习文,周苏玫,等 . 土壤耕作技术对小麦出苗质量、 根 系功 能及粒重 的影响 [J]. 中 国农业科 学,2019.52(12):2042- 2055.

[2] 张瑞富,杨恒山,高聚林,张玉芹,王志刚,范秀艳,毕文波 . 深松对春玉米根系形态特征和生理特性的影响[J]. 农业工程学报, 2015.31(5):78-84.

[3] 张斯梅,顾克军,张恒敢,等 . 稻秸还田下耕作与播种方式对小 麦出苗及产量的影响 [J]. 中国农学通报,2017.33(10):19-22.