基于鳞片计数对中国4种后棱蛇分类的初步研究论文

2024-04-29 11:08:59 来源: 作者:zhoudanni

摘要:根据《中国蛇类》记载后棱蛇属[1]隶属于有鳞目Squamata、蛇亚目Serpentes、游蛇科Colubridae。体型小或中等大小的半水栖无毒蛇类。头小而略扁,与颈无明显区分;鼻尖鳞较窄,鼻孔背侧位;前额鳞单枚,宽 大于长。躯干圆柱形,平滑或起棱,平滑者荐背若干 行往往也有棱,故名“后棱蛇”。

摘要:该研究旨在对后棱蛇属的分类提出建议。以爬行动物形态学经典鳞片计数法为切入点,包括腹鳞、尾下鳞、腹鳞+ 尾下鳞3个性状,比较其差异系数和t检验结果。根据文献资料,探讨我国该属4种蛇的分类。结果显示,横纹后棱蛇在上述 3个性状的数据都与其他物种都有极显著差异。挂墩后棱蛇与山溪后棱蛇之间也有显著差异,这与分子系统学曾得出的结论 不同;挂墩后棱蛇与山溪后棱蛇差异相对较小,福建后棱蛇与山溪后棱蛇差异更小。得出结论,横纹后棱蛇在不应该属于 后棱蛇属,应当属于华游蛇属。建议拉丁名更名为Trimerodytes balteatus,即横纹华游蛇。

关键词: 后棱蛇属,横纹后棱蛇,物种,鳞片计数

0 引言

根据《中国蛇类》记载后棱蛇属[1]隶属于有鳞目Squamata、蛇亚目Serpentes、游蛇科Colubridae。体型小或中等大小的半水栖无毒蛇类。头小而略扁,与颈无明显区分;鼻尖鳞较窄,鼻孔背侧位;前额鳞单枚,宽 大于长。躯干圆柱形,平滑或起棱,平滑者荐背若干 行往往也有棱,故名“后棱蛇”。目前本属约15种, 分布于东南亚,北达日本琉球群岛南部。中国已知10 种,分别是香港后棱蛇Opisthotropis andersonii、横纹 后棱蛇Opisthotropis balteatus 、莽山后棱蛇Opisthotropis cheni、广西后棱蛇Opisthotropis guangxiensis、沙坝 后棱蛇Opisthotropis jacobi、挂墩后棱蛇Opisthotropis kuatunensis、侧条后棱蛇Opisthotropis lateralis、山溪后 棱蛇Opisthotropis latouchii、福建后棱蛇Opisthotropis maxwelli、老挝后棱蛇Opisthotropis praemaxillaris 。其 中,横纹后棱蛇主要分布于海南、广东、广西。其特征 前额鳞单枚;鼻间鳞较窄,鼻孔背侧位;背鳞19-19-17 行,中央约11行有棱;通身前后具多数鲜明的黑黄相间 的环纹。

1 蛇类两性异形

蛇类研究中,雌雄两性个体在头部和身体尺寸上往 往表现出两性异形,但并无固定异形模式[2] 。例如雄性 水游蛇( Natrix natrix )[3]体长比雌性小,但在东方 蝮蛇( Agkistridon piscivorus )中则雄性体长大于雌 性[4] ,蓝灰扁尾海蛇(Laticauda colubrine)[5] 、东方蝮 蛇(Agkistrodon piscivorus )[6]头部形状以与方骨有性别 差异。在尾长的两性异形中雄性尾长往往大于雌性,该 理论在蛇类许多物种中都已经得到验证[6-7] 。总体而言, 蛇亚目中两性异形并不存在一致的变异模式。

大多数蛇类主要身体尺寸等度量特征上面存在两性 异形。雌性个体具有短的尾长利于增加在繁殖上的投 入,雄性个体具有更长的尾长能够容纳半阴茎等生理结 构,这被认为是性选择作用所导致的结果[6-7]。

由于有关后棱蛇属的研究较少,本研究着重于 《中国动物志》所记载的横纹后棱蛇Opisthotropis balteatus 、挂墩后棱蛇Opisthotropis kuatunensis、山溪 后棱蛇Opisthotropis latouchii、福建后棱蛇Opisthotropis maxwelli 4个物种进行初步分类。从鳞片计数角度分析这 其的分类,并对于数据差异较大的物种进行重点讨论。

2 材料与方法

2.1 材料

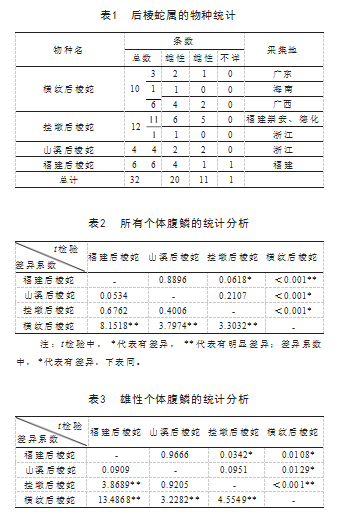

本试验采用4个后棱蛇属Opisthotropis物种32个个体 的鳞片数据进行对比,数据均来自《中国动物志》 [8] , 见表1.

2.2 方法

选取上述4种蛇的腹鳞,尾下鳞和腹鳞+尾下鳞3个 指标作为数据参考。差异系数计算公式[9] :C.D=(Ma - Mb )/( S.D.a+S.D.b),其中x表示鳞片数, n表示样本 总数。 S.E为标准误,不需要用修正公式。其中C.D为差异系数; Ma为a物种选定指标的平均数, Mb为b物种选 定指标的平均数; S.D.a为a物种选定指标的方差, S.D.b 为b物种选定指标的方差。

根据差异系数公式,所得的结果与1.28进行比较, 大于1.28表示种间数据离散程度高,反之则低。根据 IBM SPSS Statistics中的独立样本t检验,所得结果与0.05 和0.01进行比较,<0.05为显著差异,<0.01为极显著 差异。

3 结果与分析

无论是差异系数上比较还是从t检验的结果来看,上 述4种后棱蛇物种中横纹后棱蛇与其他3种差异较大。

3.1 腹鳞的统计分析

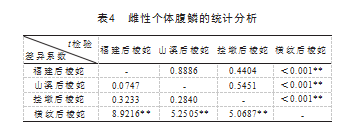

根据所有个体数据(包括雌性、雄性、幼体和性 别不明个体)分析,横纹后棱蛇与其他物种之间差异较大。

雄性横纹后棱蛇和雄性福建后棱蛇与其他2个物种 之间差异较大,而雌性中仍然是横纹后棱蛇与其他物种 之间存在较大差异。差异系数和t检验数据对于腹鳞的数 据分析没有歧义,见表2~表4.

3.2 尾下鳞

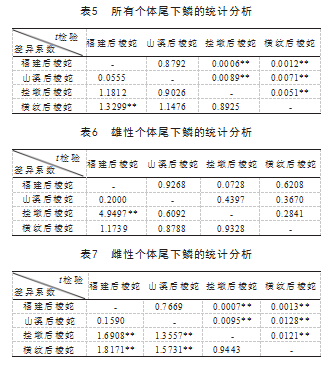

根据所有个体数据(包括雌性、雄性、幼体和性别 不明个体)分析,横纹后棱蛇和挂墩后棱蛇与其他物种 之间差异较大。所有个体尾下鳞的差异系数与t检验所得 结果存在很大差异,差异主要是福建后棱蛇与其他物种 之间存在的差异。

雄性挂墩后棱蛇在尾下鳞这一性状中与其他物种之 间差异极大。然而在雌性中,横纹后棱蛇与挂墩后棱蛇 在尾下鳞这个形状与其他物种具有明显差异。在雄性个 体中,挂墩后棱蛇与福建后棱蛇的统计分析存在差异。 说明可能由于福建后棱蛇的样本量稀少致使存在差异, 见表5 ~表7.

3.3 腹鳞+尾下鳞

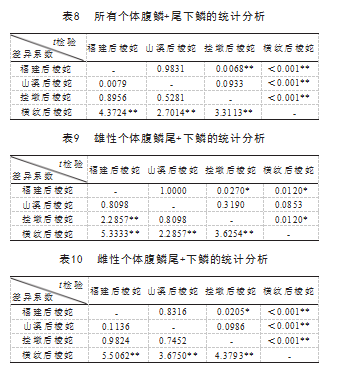

在该性状中,横纹后棱蛇与其他物种之间差异极其 显著。在所有个体的统计分析中挂墩后棱蛇与福建后棱 蛇数据中存在差异。

雄性横纹后棱蛇与其他物种之间差异较大,在雌性 中横纹后棱蛇和挂墩后棱蛇在腹鳞+尾下鳞这一性状中 与其他物种之间有显著差异。在雄性个体中横纹后棱蛇 与山溪后棱蛇的数据分析存在差异,差异系数显示这2个物种存在差异而t检验则显示这2个物种没有显著差 异,见表8~表10.

4 讨论

4.1 关于蛇类鳞片计数的研究

陈祖宸[9-10]运用平均数比较法对海蛇鳞片进行统 计,对青环海蛇和黑头海蛇的分类提出疑议。发现青环 海蛇与黑头海蛇存在鉴别特征相互交叉的中间特征。朱 广香等[11]引用平均数比较法对虎斑颈槽蛇雌雄个体鳞片 进行统计,对雌雄颈槽蛇的形态差异进行比对。

赵尔宓[12]运用差异系数和平均数比较对海南闪鳞蛇 等物种鳞片统计,对海南闪鳞蛇等物种的亚种分化进行 研究。王湘君等[13]利用标准差与差异系数从形态学角度 初步研究福建竹叶青蛇海南亚种的特征鳞片数量与指名 亚种的差异。

本研究利用了差异系数与IBM SPSS Statistics中的独 立样本t检验去检验各个物种之间的差异。标准差与差异 系数这2个方法得出的数据在数据总量上的差异也要比 本研究要少一些。

4.2 关于后棱蛇属的鳞片讨论

任金龙[14]根据赵氏后棱蛇与山溪后棱蛇的形态学进 行对比,得出赵氏后棱蛇与山溪后棱蛇具有相当大的遗 传差异。

本研究对山溪后棱蛇与福建后棱蛇、横纹后棱蛇、 挂墩后棱蛇的鳞片数量进行对比,得出横纹后棱蛇与山 溪后棱蛇等在腹鳞有显著差异;横纹后棱蛇和挂墩后棱 蛇在尾下鳞这一性状上与山溪后棱蛇和福建后棱蛇上有 显著差异;在尾下鳞+腹鳞中横纹后棱蛇和挂墩后棱蛇与山溪后棱蛇和福建后棱蛇上有显著差异。暂时没有对 赵氏后棱蛇进行鳞片计数,有待进一步研究。

4.3 关于后棱蛇属分子生物学讨论

王宇等[15]运用分子生物学检测山溪后棱蛇的完整的 线粒体基因组,从系统发育学角度得出山溪后棱蛇与北 方水蛇之间的亲缘关系很近。 Ren J L等[16]通过分子生 物学将华游蛇属都并入后棱蛇属。 刘伟等[17]运用分子生 物学检测出基于完整线粒体基因组的系统发育分析支持 Opisthotropis是Nerodia的单系和姐妹,且挂墩后棱蛇与 山溪后棱蛇是在同一分支上的。

本研究结果显示挂墩后棱蛇与山溪后棱蛇的腹鳞在 整体上并没有显著差异,但是在雄性个体中挂墩后棱蛇 与福建后棱蛇在腹鳞上有差异。在尾下鳞中挂墩后棱蛇 与山溪后棱蛇在总体上有显著差异,雌性个体之间的有 显著差异而雄性之间没有显著差异。以上2个物种形态 分子系统学差异相对较小,但形态学差异明显。

挂墩后棱蛇与横纹后棱蛇在尾下鳞、腹鳞和腹鳞+ 尾下鳞之间都有很显著的差异,但是在雄性个体的尾下 鳞中并不存在显著差异。挂墩后棱蛇与福建后棱蛇从总 体来看腹鳞存在显著差距,但雌性个体腹鳞之间并无显 著差异。尾下鳞和尾下鳞+腹鳞都存在显著差异。

山溪后棱蛇与福建后棱蛇从各个数据观察都没有显 著差异。而山溪后棱蛇与横纹后棱蛇从全部个体层面都 有着显著差异,而雄性个体的尾下鳞不存在显著差异。

4.4 横纹后棱蛇的订立

Ren J L等[16]通过分子生物学将华游蛇属都并入后棱 蛇属。 横纹后棱蛇在《动物志》的命名为Opisthotropis balteatus ;但在The Reptile Database这个网站上,标准物 种名为Trimerodytes balteatus。

本研究结果显示,从总体角度得到横纹后棱蛇与福建 后棱蛇、山溪后棱蛇、挂墩后棱蛇在腹鳞上的差异系数数 据分别为8.15、3.79、3.30 。t检验的数据都是<0.01 。尾下 鳞的差异系数分别是1.32 、1.14 、0.89 。t检验的数据分别 是<0.01 ,腹鳞+尾下鳞之间的差异系数分别为4.37 、2.70、 3.31.t检验的数据都是<0.01.对这些数据进行分析,结果 发现相差非常大。 笔者暂时认为横纹后棱蛇Opisthotropis balteatus应该还是属于华游蛇属Trimerodytes。

5 结论

横纹后棱蛇在鳞片计数上与其他物种有显著差异。 挂墩后棱蛇在鳞片计数上与山溪后棱蛇之间有显著差 异,但是从分子系统学曾得出的结论不同,挂墩后棱蛇 与山溪后棱蛇差异相对较小。笔者暂时认为横纹后棱蛇 还应当归类于华游蛇属Trimerodytes 。本研究运用了差 异系数和独立样本t检验,本研究的2种计算方法的结果 在数据上一致度较高,但仍存在一定差别, t检验显示有 显著性差异的数据更多。

参考文献

[1] 赵尔宓. 中国蛇类[M] .合肥:安徽科学技术出版社, 2006 .

[2] 谢雨林,郭鹏 .银环蛇遗传多样性与形态进化[D] . 乌鲁木 齐:新疆农业大学, 2016 .

[3] Gregory P T . Sexual dimorphism and allometric size variation in a population of grass snakes( Natrix natrix )in southern England[J] .Journal of Herpetology ,2004 ,38(2 ):231-240 .

[4] Aubret F ,Maumelat S . Sex differences in body size and ectoparasite load in the ball python ,python regius[J] .Journal of Herpetology ,2005 ,39(2 ):315-320 .

[5] Shawn E V ,Anthony H , Duncan J I .Sexual dimorphism in head shape and diet in the cottonmouth snake(Agkistrodon piscivorus)[J].Zoological Society of London ,2004 ,264 :53-59.

[6] King R B . Sexual dimorphism in snake tail length :sexual selection ,natural selection ,or morphological constraint[J] . Biological Journal of the Linnean Society ,1989 ,38 :133-154 .

[7] Pearson D ,Shine R ,Williams A .Geographic variation in sexual size dimorphism within a single snake species(Morelia spilota ,Pythonidae) [J] .Oecologia ,2002 ,131 :418-426 .

[8] 赵尔宓,黄美华,宗愉,等. 中国动物志[M] .北京:科学出 版社, 1998 .

[9] E Mayr (郑作新译) .动物学分类的方法与原理[M] .北京: 科学出版社, 1963 .

[10] 陈祖宸,刘玉良,刘凌冰.青环海蛇和黑头海蛇分类问题的 初步探讨(海蛇科) [J] .武夷科学, 1987 ,7 :141-144 .

[11] 朱广香,赵尔宓,魏梦璟,等. 中国境内虎斑颈槽蛇大陆亚 种的形态学研究[J] . 四川动物, 2014 ,33( 3 ):321-328 .

[12] 赵尔宓 . 我国几种蛇的种下分类[J] . 四川动物 . 1995 , 14( 3 ): 107-112 .

[13] 王湘君,陈文,唐海丽,等.福建竹叶青蛇海南亚种腹鳞、 尾下鳞计数研究[J] . 内江科技, 2020 ,41( 7 ): 104-106 .

[14] Ren J L .A new species of the Southeast Asian genus Opisthotropis ( Serpentes :Colubridae : Natricinae )from western Hunan[J] . Zoological Research ,2017 ,38(5 ):251-263 .

[15] Wang Y ,Liu P ,Li H ,et al .The complete mitochondrial genome of Opisthotropis latouchii( Squamata : Colubridae )[J] . Mitochondrial DNA Part B ,2019 ,4( 1): 1 437-1 438.

[16] Ren J L ,Wang K ,Guo P ,et al .On the Generic Taxonomy of Opisthotropis balteata(Cope ,1895 )( Squamata :Colubridae : Natricinae ):Taxonomic Revision of Two Natricine Genera[J] . Asian Herpetological Research ,2019 ,10(2 ): 105-128 .

[17] Liu W ,Cai B ,Xia Q R ,et al .The complete mitochondrial genome of the Chinese mountain keelback ( Natricidae :Opisthotropis kuatunensis ), comparative and phylogenetic analysis[J] . Mitochondrial DNA Part B ,2021 ,6( 12 ): 3 350-3 351 .