乡村振兴下豫西黑猪资源保护利用与可持续发展路径分析论文

2025-09-10 17:35:41 来源: 作者:xuling

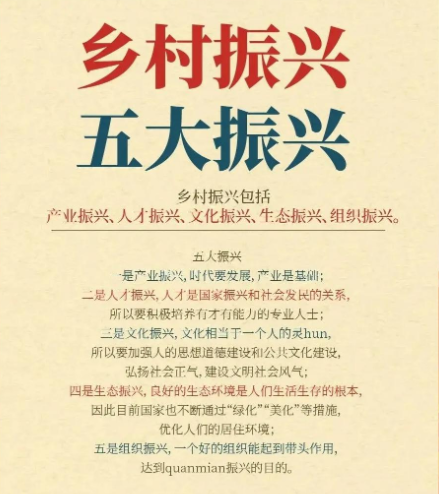

摘要:该文基于乡村振兴战略背景,分析了豫西黑猪的种质资源现状、养殖现状及面临的挑战,提出加强保护、推动产业融合、强化品牌建设、提高保种意识与技术优化等措施,旨在实现长期保存与有效利用,促进特色养殖业发展,为畜牧业繁荣、农民生活改善和生态保护做贡献。

摘要:在乡村振兴战略下,豫西黑猪作为河南省珍贵遗传资源,其保护与可持续发展至关重要。该文基于乡村振兴战略背景,分析了豫西黑猪的种质资源现状、养殖现状及面临的挑战,提出加强保护、推动产业融合、强化品牌建设、提高保种意识与技术优化等措施,旨在实现长期保存与有效利用,促进特色养殖业发展,为畜牧业繁荣、农民生活改善和生态保护做贡献。

关键词:乡村振兴策略;可持续发展;保种;豫西黑猪品牌

0引言

豫西黑猪主要分布于河南省西部山区的栾川县与卢氏县,该品种为当地居民依据饲养环境长期精心选育的地方猪种[1]。在2021年10月14日,通过国家畜禽资源审定[2]。豫西黑猪,作为河南省珍贵的地方猪品种,以其高繁殖率和优质肉质特性而著称。该品种主要分布于洛阳市栾川县及三门峡市卢氏县。然而,面对外来猪种的竞争压力以及规模化养殖模式的冲击,豫西黑猪的种群数量正逐渐减少。

1豫西黑猪遗传资源保护与发展现状

1.1豫西黑猪的种质特点

豫西黑猪以其黑色被毛、粗短脖颈、短吻及宽阔的面部特征而著称,四肢强健,适合于散养或半散养环境,并能很好地适应舍饲条件。该品种猪肉质具有较高的肌内脂肪含量、丰富的大理石纹路、鲜嫩的口感以及独特的风味。豫西黑猪具有卓越的繁殖能力,并展现出显著的抗病性和适应性。然而,它也存在一些不足之处,包括较低的瘦肉比例、较厚的背膘以及较长的生长周期[2]。研究揭示,中国地方品种猪在肉色、大理石纹、pH值、系水力方面均优于国外品种猪,且其失水率与剪切值亦低于后者[3]。豫西黑储以其卓越的适应性、高效的絮殖能力、显著的抗病性、耐受粗饲料的特性、早熟性以及其肉质的独特风味而闻名。这些特性不仅确保了其在多种环境条件下的生存和繁衍能力,还保障了猪肉的高品质和特殊风味,使其在本地乃至全国范围内具有极高的养殖价值,深受养殖户和消费者的青昧。

1.2豫西黑猪的分布

豫西黑猪亦称“大耳黑猪”,拥有悠久的养殖历史,自汉代起便有文献记载,其主要分布区域为以洛阳市栾川县、三门峡卢氏县为中心的豫西山区[4]。截至目前,栾川县豫西黑猪的存栏种公猪数量为18头,种母猪数量为182头,全县的总饲养量达到4 500头[5]。迄今为止,卢氏县共计拥有黑猪养殖场6个,养殖户21户,豫西黑猪的群体总数已达到1 048头[6]。豫西黑猪得益于其所在区域丰富多样的自然环境,在特定的地理范围内自由繁衍,逐渐形成了具有独特遗传特性的种群。该品种展现出极强的适应性,能够在多种环境下生存繁衍,对当地的农业和畜牧业产生了深远的影响。

1.3豫西黑猪的利用现状

尽管栾川县具备发展特色养殖业的潜力,但目前尚未实现规模化经营,且缺乏品牌影响力。主要障碍在于资源和技术支持的不足,以及标准化管理体系的缺失。农户普遍缺乏科学养殖的知识,难以有效利用本地资源打造具有特色的品牌。豫西黑猪正面临外来品种的竞争压力以及规模化养殖的挑战,导致其种群数量有所减少。保护和繁衍豫西黑猪种群、开发和利用本地资源、促进特色养殖业的发展以及提升品牌竞争力,已成为亟待解决的问题。这些问题的妥善解决对于推动当地乡村振兴战略具有至关重要的意义。

2豫西黑猪遗传资源保护与可持续发展面临的挑战

2.1现代养殖技术和外来猪种的影响

随着现代养殖技术的普及和外来猪种的引入,豫西黑猪的存栏量显著下降,传统养殖方式的市场竞争力逐渐减弱,养殖规模持续缩减。主要问题体现在以下几个方面:首先,现代化养殖设施的建设和维护需要大量资金投入,中小养殖户难以承担高昂的成本。其次,现代养殖技术对专业知识要求较高,传统养殖户难以快速掌握和适应。此外,豫西黑猪对高密度养殖等现代化模式的适应性较差,养殖方式需根据其特性进行针对性调整。最后,过度杂交导致豫西黑猪的优良性状(如肉质鲜美、适应性强)逐渐退化,品种纯度受到严重威胁。外来猪种因其生长速度快、饲料转化率高等优势,更受养殖户青睐,进一步加剧了豫西黑猪的濒危风险。然而,外来猪种难以适应豫西黑猪原生的山区、丘陵环境,反而增加了养殖成本。

2.2豫西黑猪产业体系尚不完善

豫西黑猪养殖业目前面临以下突出问题:首先,养殖主体以散户为主,规模化、标准化养殖比例较低,导致生产效率难以提升。其次,现代养殖技术应用不足,饲养管理方式粗放,疫病防控能力较弱,增加了养殖风险。此外,养殖设施普遍简陋,缺乏自动化喂养、环境控制等现代化设备,进一步制约生产效益的提升。在市场竞争方面,豫西黑猪缺乏具有影响力的品牌,产品同质化严重,难以形成差异化优势,限制市场竞争力。同时,销售渠道以本地市场为主,缺乏全国性销售网络,市场覆盖面狭窄,限制了产业发展空间。并且,豫西黑猪产业链呈现“养殖—屠宰—销售”的粗放模式,深加工技术薄弱,市场推广局限于本地,缺乏全国性销售渠道,导致高端市场份额被进口猪肉占据。最后,品种改良、疾病防控和饲养技术的研究滞后,难以满足现代养殖业的需求。

2.3品牌竞争力不足

豫西黑猪作为地方特色品种,在全国范围内的知名度较低,消费者对其独特的品质和优势缺乏深入了解。目前,豫西黑猪的产品特色和优势未能得到充分凸显,与普通猪肉相比,差异化不够明显,难以在市场中形成独特的竞争力。同时,由于生产成本较高,豫西黑猪的市场价格相对偏高,在与普通猪肉的竞争中处于劣势。此外,销售渠道仍以传统农贸市场和线下零售为主,线上销售和现代零售渠道的开发较为滞后,限制了市场的进一步拓展。

在品牌建设方面,豫西黑猪的品牌定位较为模糊,缺乏统一的品牌形象和核心价值观,导致消费者对其认知不足,难以形成稳定的消费群体。

2.4保种意识不足

部分养殖户为追求短期经济效益,随意引入外来猪种进行杂交,导致豫西黑猪的品种纯度显著下降,优良性状逐渐退化,遗传资源面临严重流失风险。由于对保种重要性的认识不足,相关保护措施难以有效落实,保种工作缺乏系统性和长期性规划,致使种群数量持续减少。

3乡村振兴战略下豫西黑猪遗传资源保护与可持续发展的路径

3.1加强遗传资源保护

完善的保种体系是当务之急。应整合现有保种场资源,科学布局,构建区域性保种基地,依托高校和科研机构建立基因库,实现活体保种与遗传材料保存结合,确保豫西黑猪遗传资源的多样性与稳定性。加强保种技术研究,加大分子育种技术投入,开展基因组测序,利用分子标记辅助选育,提升生产性能,如生长速度、肉质品质和抗病能力。优化冻精、体细胞保存技术,扩大库规模,推动国家基因库备份建设,为长期保存与利用提供技术保障。

河南省畜牧局成立专项领导小组及专家组,负责豫西黑猪的提纯复壮工作,标志着其保护与繁衍进入新阶段。他们已制定详细方案,确保遗传多样性和优良特性传承。河南农业大学、河南科技大学等学术机构提供理论支持。栾川县、卢氏县设立保种场,购入11头种公猪和200余头种母猪,为核心繁育提供资源。20余户专业养殖户参与保护,民间饲养量超20 000头,充分体现居民对该品种保护工作的支持。河南科技大学主持建立系谱档案和生产记录,为科研与繁育提供数据支撑[7]。

为提高经济效益,多数养殖者采取杂交策略,导致豫西黑猪基因混杂,纯种面临灭绝风险。当前紧迫任务是保护纯种黑猪的种质资源,避免其濒危或灭绝。保护策略包括产地保护和异地保护[8]。建立豫西黑猪种质资源评估体系,定期评估遗传多样性和健康状况,确保遗传稳定性和生产性能。强化选育工作,利用基因芯片、分子标记等现代技术筛选优良个体,提高选育效率。加强与高校、科研机构合作,引入先进技术,提升选育水平。这些措施将有效地完善保种选育机制,支持豫西黑猪的保护和利用。

3.2产业体系融合发展

提升养殖效益是推动豫西黑猪产业可持续发展的关键。通过优化养殖模式,推广生态养殖、循环农业等理念,结合豫西地区独特的自然环境优势,发展林下养殖、果园养殖等特色模式,有效降低养殖成本,同时提升猪肉品质。此外,完善疫病防控体系,建立健全的监测、预警与防控机制,定期开展养殖户培训,提升疫病防控能力,最大限度减少疫病带来的经济损失。

借鉴“养殖基地+乡村旅游+电商”模式,开发豫西黑猪主题文旅项目,打造集养殖观光、农事体验、美食文化于一体的乡村旅游新业态,进一步拓宽产业链附加值。同时,依托豫西黑猪优质的肉质特性,开发高端产品,打造地理标志品牌,推出功能性肉制品,如富硒猪肉、中草药饲喂产品等,满足消费者对高品质、健康猪肉的需求,显著提升产品市场竞争力和附加值,推动产业向高附加值方向转型升级。

3.3强化品牌建设

为提升豫西黑猪品牌竞争力,建议采取以下措施:首先,以“深山原生态珍品”为品牌定位,突出“慢养、散养、生态”特色,通过地理标志和有机认证锁定高端市场。其次,融合文化赋能与产业,参与展销会,举办黑猪文化节,开发“黑猪主题生态园”等文旅项目,促进三产融合。再者,拓展电商和社交媒体等线上销售渠道,加强与超市、餐饮企业的合作,实现线上线下销售融合。最后,构建“互联网+”追溯体系,完善保种选育机制,规范繁殖记录,避免近亲繁殖,统一繁殖方案,确保产业链透明度,增强市场信任[9]。

3.4提高保种意识

为解决这一问题,亟需加强宣传和教育,提升社会各界对豫西黑猪保种重要性的认识。通过媒体、培训等方式向养殖户和公众普及豫西黑猪的遗传资源价值和保种意义。政府应加大对保种工作的政策支持和资金投入,鼓励养殖户参与保种项目。推动科研机构与养殖户合作,开展品种改良和保种技术研究,为保种工作提供科学依据和技术支持。通过提升保种意识,可以有效推动豫西黑猪的保护与可持续发展,为乡村振兴和农业多样性保护作出贡献。

4结束语

在乡村振兴战略背景下,豫西黑猪遗传资源保护与可持续发展已取得显著成效,但仍面临遗传资源衰退和养殖效益低等挑战。为应对这些问题,可通过加强资源保护、促进产业融合、强化品牌建设、优化政策协同及技术创新等措施推动产业发展。未来发展方向包括:利用全基因组测序技术加速优良性状筛选;结合生态养殖模式开发低碳猪肉产品,响应“双碳”目标;推动跨区域合作,与周边省份特色畜禽资源联合保护,形成区域品牌集群效应。

豫西黑猪的保护与利用不仅是遗传资源存续的关键,更是乡村振兴战略下产业创新与生态价值转化的典范。通过多方协同与技术创新,豫西黑猪有望成为河南省乃至全国乡村振兴的标志性产业,为畜牧业繁荣、农民增收和生态保护作出重要贡献。

参考文献

[1]韩雪蕾,段栋栋,刘贤,等.豫西黑猪种质资源多样性研究[J].家畜生态报,2023,44(6):21-25.

[2]楚潇然,冀祥,侯俊杰,等.发酵桑叶对豫西黑猪血清生化、抗氧化、激素指标的影响[J].现代畜牧兽医,2024,(11):43-49.

[3]刘小平,史卓言,楚潇然,等.豫西黑猪与杜洛克猪肉质特性比较分析[J].中国畜牧杂志,2023,59(12):124-129.

[4]周芬娜,刘贤,智利红,等.洛阳市豫西黑猪种质资源现状及保护建议[J].河南畜牧兽医,2023,44(14):5-6.

[5]栾川县豫西黑猪发展情况[J].河南畜牧兽医,2022,43(3):30-31.

[6]卢氏县豫西黑猪保种选育情况[J].河南畜牧兽医,2022,43(3):29-30.

[7]王明旻,智利红,刘贤,等.豫西黑猪种质资源保护与研究[J].中国畜牧业,2018(15):52-54.

[8]和俊豪,张昆仑,任强,等.豫西黑猪未来发展之路[J].当代畜牧,2017(27):66-68.

[9]任旭鸽,李晓冉,郭京,等.豫西黑猪种质资源保护工作中存在的问题与对策[J].当代畜牧,2023(3):121-124.