“3+2+1”研究性教学模式探索—以扬州大学动物组织学与胚胎学为例论文

2025-03-06 11:01:13 来源: 作者:xujingjing

摘要:“3+2+1”研究性教学是基于理论课堂教学、实验教学与实践教学相互融合的新型教学模式。随着科学技术的不断发展,课程改革和课程建设的不断创新,全国涉农高校的动物组织学与胚胎学理论课与实验课教学手段,相较之前经验和方法得到了极大的丰富和提高。如数字教材、虚拟仿真及线上线下混合教学已经被广泛采纳并受到好评。然而,近年,随着慕课、微课和金课的逐渐成熟和完善,理论课堂的学习气氛越来越好,每个学生的主动参与度越来越高。该课程前期未开展教学改革的2020年和2021年学生平均成绩为74.9分;开展教学改革的2022年和

摘要:“3+2+1”研究性教学是基于理论课堂教学、实验教学与实践教学相互融合的新型教学模式。随着科学技术的不断发展,课程改革和课程建设的不断创新,全国涉农高校的动物组织学与胚胎学理论课与实验课教学手段,相较之前经验和方法得到了极大的丰富和提高。如数字教材、虚拟仿真及线上线下混合教学已经被广泛采纳并受到好评。然而,近年,随着慕课、微课和金课的逐渐成熟和完善,理论课堂的学习气氛越来越好,每个学生的主动参与度越来越高。该课程前期未开展教学改革的2020年和2021年学生平均成绩为74.9分;开展教学改革的2022年和2023年学生平均成绩为83.7分,该课程的学生平均成绩提升8.8分,提高率为11.75%。因此,该研究为后续教学改革和课程建设提供宝贵的参考意义。

关键词:“3+2+1”;教学模式;课程实施;成果成效;反思心得

0引言

“3+2+1”研究性教学模式,“3”是指课堂理论知识研究性教学方式导入、核心内容的讲解及课后作业的完成;“2”是研究性教学对实验课和实践操作的指引;“1”是研究性教学在课程考核的探索应用。《动物组织学与胚胎学》是旨在传授畜、禽的显微结构、生理机能、发育过程及其与功能的关系,并为进一步研究机体的生命活动、物质代谢机制提供必不可少的基础知识。该课程传统实验教学模式一般都是教师在实验讲台前演示实验步骤,将组织切片在显微镜下给学生演看一遍,学生照葫芦画瓢进行操作或绘图,学生兴趣不大,对观察过的结构印象不深,实际操作技能也不能很好掌握。该课程也是近年来课程改革和专业建设的重要教学模式。

1课程的改革趋势

1.1课程教学现状

高等院校教学改革和课程建设是学科发展的重要举措,尤其是优化授课方式、整合教学内容、完善教学大纲、建立有效的考核机制,为提升专业课老师教学水平带来了全新的思考[1]。目前,调研数据显示全国范围内,大多数院校针对专业课,理论和实验教学分配时间比例在1:1,理论课会采取集中大班授课,而实验课完全采用人数少于30人的小班教学,超过50%的院校基本保证每名学生人手1台显微成像系统。此外,该课程呈现应用型很强的特点,为鼓励学生积极思考课程的实践应用型、最新的研究前沿及未来的发展方向,分别从理论知识和科学研究2个方面,自选题目开展研究性教学探索,主要以课堂理论基础知识为核心的引入式学习思维,探索最新的国内外前言研究为启发模式,将理论与实验和实践相互融合,全方位推进动物组织学与胚胎学的“3+2+1”研究性教学模式探索[2]。因此,国内部分院校如中国农业大学、华中农业大学、南京农业大学等高校都在不断地探索,如增加实验教学的学时数,改善实验教学的硬件设施和方式方法等,并取得了一些成果。

1.2改革探索方式

扬州大学《动物组织学与胚胎学》实验教学也进行一些改革和探索,主要做了以下3方面的工作:①不断修订和完善实验教学大纲。将实验教学时数由22学时调整为32学时,与理论课比例达到1:1,更加突出了实验教学地位。②增加示教内容及形式多样的多媒体课件。动物组织学与胚胎学,从理论知识联想到动物机体细微和超微结构,上课的课件集图、文、声、像于一体,模式图和特殊染色光镜图相互结合,可以更好地呈献并提高学生的结构辨别能力和认知能力。新的教学模式知识结构有点有面,层次分明,重点突出,更能吸引学生的注意力,加强学生的记忆,提高教学效率。③增强实验操作紧密联系实际。实验教学中开展传统的显微镜观察和绘制结构图之外,还增加一些示教实验让学生自己动手操作,比如不同组织的石蜡块的制作、HE染色、畜禽血涂片制作等[3]。通过近5年上述3方面的实验教学改革,扬州大学动物医学专业学生对《动物组织学和胚胎学》知识的掌握有了很大提高,动手能力和实践能力有所增强,受到后修课程相关教师和兄弟院校的普遍好评。

1.3课程建设需求与方向

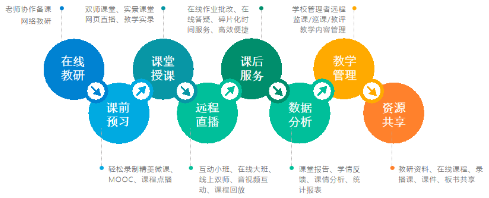

随着科学技术的不断发展,教学创新改革的不断推进,全国涉农高校的动物组织学与胚胎学理论课与实验课教学手段,相较之前经验和方法得到了极大的丰富和提高。如数字教材、虚拟仿真及线上线下混合教学已经被广泛采纳并受到好评。然而,近年随着慕课、微课和金课的逐渐成熟和完善,理论课堂的学习气氛越来越好,每个学生的主动参与度越来越高。

学生参与度越来越高[4]。调查数据显示,全国超过62%的涉农本科院校,动物组织学与胚胎学尚未开展研究性教学及实验实践,学生只能凭借目镜的观察来瞬间记忆,或者边观察边用红蓝两色铅笔勾画组织学结构。新的教学方法和技术也融入了动物解剖学的教学特点,打破不同课程之间传统的教学方式,结合混合课程线上+线下教学特色,充分发挥网络教学平台让更多的学生和受教育者受益[5]。

为动物组织学与胚胎学理论教学方法,和实验操作技能不断创新和完善,课前采取引导学生联系解剖学形态特点和结构特征,融入组织胚胎学的机体学习和功能联系[6]。这就要求每个学习的同学必须具备非常强的绘图功底、细致入微的观察力、空间构图的想象力、还需丰富的理论知识紧密联系实践的综合能力。因此,“3+2+1”研究性教学实践探索、实施和推广应用,为其他相似课程实验课的开展起到借鉴的意义,也给我国的高等教育农林类专业基础课,课程改革和课程建设打开新的思维和带来新的思路。

2“3+2+1”研究性教学模式探索

2.1研究性教学的目标

(1)启迪课堂内容的讲授。理论课堂引入研究性教学,使该学科国内外最新研究进展讲授给学生。让学生不仅掌握基本的概念,还能透过乏味知识了解科学家关注的焦点和热点,当前科学研究的现状和瓶颈。研究性教学不仅巩固了理论知识,还系统地训练了学生们查阅检索文献、阅读重点内容、归纳逻辑思维及分析思考的综合能力。

(2)扩充实验实践的开展。实验课开展研究性教学,对组织切片观察的静态过程,转换为实践制作是动态演练,不仅增强学生对学习的趣味性和主动性,还能进一步呈现动物组织学与胚胎学教学的前言研究性和独特创新性。

2.2研究性教学拟解决的主要问题

(1)解决理论课讲授乏味无趣的问题。动物组织学与胚胎学作为传统课程知识点具有专业性、完整性、系统性,授课目的是让学生掌握该门课程最基础的内容。然而,理论课讲解普遍存在枯燥无味,学生缺乏兴趣和热情。因此,怎么样将课程重点知识与最新研究进展结合,并且相互之间建立密切的联系,这是该项目设计基础。

(2)解决课堂实验与实践操作之间的关联性问题。根据调研,全国超过60%高校该实验实践课逐步采用显微成像系统,但学生很少有机会亲自实践制作HE切片。将研究性实验与HE切片实践制作联系在一起,通过亲自动手更有助于学生对形态学的记忆和掌握,观摩最新的形态学研究方法[7]。这是该项目主要实施解决的关键问题。

2.3课题研究与执行思路

选取2022—2023级扬州大学兽医学院(动物医学、实验动物学、动植物检疫、动物医学转专业班),动物科学与技术学院(动物科学专业)学生作为研究对象,依据理论课和实验课的安排及学生专业背景,进行分组实施动物组织学与胚胎学的“3+2+1”教学模式改革研究,每个实验组有5个班级,①研究性教学空白组;②课堂理论研究性教学组;③课堂理论+实验实践研究性教学组;④课堂理论+实验实践+课程考核研究性教学组。最后,根据学生成绩进行分析“3+2+1”教学模式对学生所有知识点把控和重点内容掌握。

2.4研究的主要方法

“3+2+1”教学模式。该研究性教学模式贯穿整个授课过程,包括理论知识讲授、实验实践操作和课程考核。

(1)研究性教学融入理论知识讲授。研究性教学的开展,能将最新研究进展和课堂理论知识很好融合,激起学生对知识学习的热情,尤其是线上课程对知识的拓展,进一步丰富教学内容[8]。例如,结缔组织血液时,凝血过程及机理是学生必须掌握的重点内容,引导学生分析凝血细胞和因子,围绕血小板参与凝血3个重要的过程:①血小板因子被迅速释放至受伤处,启动血液凝固的级联反应,修复血管壁并防止血液流失。②血栓素促使血小板聚集在伤口处,并与其它凝血蛋白相互作用,形成稳固的血栓封堵破损的血管。③血浆中的纤维蛋白原转变为不溶性的纤维蛋白,相互缠绕捕获血细胞,最终形成了网状结构的血凝块,完成止血过程。这些过程的探索能很好地扩展知识面和理论深度。

(2)实验实践促进研究探索。实验实践课是学生掌握动手操作技能的关键环节。研究性教学结合实践操作过程,将理论课、实验课和实践教学完全融合[9]。例如血涂片观察,大量充满血细胞的血涂片视野中,偶尔分布有特殊的细胞,引导同学们快速精准定位特种细胞,需要完全掌握每种血细胞的形态特点,理论与显微结构一一对应。研究探索当前国际血液疑难杂症疾病,分析产生的原因和预防对策。

(3)课程考核回归研究前沿。课程考核是检验学生掌握知识的综合测试。考核免疫系统脾脏,组织观察视野中是一片密密麻麻的免疫细胞,并且组织学结构复杂,学生首先要在低倍镜下找到标志性结构,依次根据细胞形态和分布特点,发现重点观察对象,将较为复杂的不同组织细胞与免疫性疾病相联系,能在学生大脑中形成组织形态学图像,充分发挥思维能力和空间想象能力[10]。考核过程中涉及研究前沿,通过已经掌握的基础知识,解析组织胚胎学与疾病之间的关联性,提升整体分析潜能和逐一解决问题的能力。

3改革成果和实践效果

动物组织学与胚胎学“3+2+1”研究性教学模式探索,该项目的开展和实施取得了一系列改革成果和实践效果:①前期未开展该课程的2020年和2021年该课程学生平均成绩为74.9分。②开展该课程的2022年和2023年该课程学生平均成绩为83.7分。该课程的学生平均成绩提升8.8分,提高率为11.75%。

3.1主要改革成果

解决上课形式单一的问题。传统理论课教学面临很多困境,如教学方法单一、知识点过于抽象难以传授、学生上课注意力不易集中、学习效率低等等特点。研究性教学的开设,极大地丰富了教学方法,比如“慕课西行”同步课堂、研究型教学、研讨式教学及翻转课堂等。扭转了学生学习积极性的问题。“填鸭式”和“满堂灌”的教学模式导致学生学习是被动状态,网络教学平台添加导学任务单以后,引导学生积极主动学习。此外,丰富的学习辅助视频、动画及播客,让学生的学习内容有了更多的自主选择性。

改善了教师与学生知识点讨论时间和空间限制的问题。大学课堂需要在短时间内讲授大量的知识点,按照教学大纲完成教学任务。教师与学生之间的答疑讨论、课程作业及单元测试,都会收到师生时间和空间的限制,很难在课后协调时间统一完成。而研究性教学的开展,完全将上述内容制作成不同栏目,学生可以根据自己的时间线上完成,老师可以随时进行答疑和批改。

3.2实践效果

激发学生的学习积极性和热情。该课程开展研究性教学教学以来,学生课后讨论问题的频率和时长明显增加,讨论问题涉及课堂讲授的重点和难点、最新研究前沿科学问题、社会焦点问题等。学生的学习积极性和热情明显被激发,也为学生后续科研基础训练和课程实践奠定良好基础。提高学生的学习成绩。开设研究性教学的班级的学生,纵向对比没有接触过线上线下研究性教学的学生,考试成绩优良率明显提高,大约从68%提升到75%。不及格率明显下降,大约从18%下降至不到5%。

拓宽了课程以外的知识面。研究性教学的开展,拓展了学生课程延展和以外的知识点,让学生联系到最新的研究热点,比如肠组织学与肠道菌群的免疫性疾病,线粒体自噬造成心肌细胞损伤引起心脏病等;同时引导学生关注社会热点与课程之间的关系,比如新冠肺炎与肺组织学之间的关联性,药物性减肥对胃肠黏膜的影响等。此外,该课程还开展了扬州大学“动物组织学与胚胎学”研究性教学汇报课,并邀请了相关专家进行点评和指导。初步形成《动物组织学与胚胎学》课程建设体系。通过近2年时间的研究性教学资源的完善,使得线下+线上资源能满足学生几乎所有的学习需求。从课程基本信息、基本教学资源、网络教学活动、创新教学模式及教学效果评价,为后续课程改革的开展和推进,提供了完善的课程体系[3]。

4课程改革反思与心得

4.1课程改革反思

协调线下和线上教学课程学时比例的问题。该课程实践发现线下教学课时只能完成教学任务,没有多余的课时分配给线上教学,只能将实验课学时分配给线上教学。而对于学生来说,虽然可以学习更多的知识,接触更多资源,但是也需要投入更多的时间和精力,导致少数学生的厌倦情绪。因此,未来将探索协调课程学时比例的问题。统一平行班级教学质量差异的问题。该课程平行班级由不同老师授课,目前只有申请人采用混合式教学,而其他老师均采用线下教学。因此,如何统一平行班级课程成绩评定、教学质量评估、课程改革建设,成为未来3年重点协调解决的关键问题。

4.2课程建设心得

《动物组织学与胚胎学》知识图谱。该课程是一门重在显微观察图片的科学,知识图谱是显示知识演化与结构关系的图形,用可视化技术描述知识资源、绘制和显示知识之间的相互联系。因此,将知识图谱融入该课程教学是未来改革的又一新突破。该课程的AI教材建设。随着人工智能理论的不断成熟、技术的不断突破、理念的不断更新,AI教材在未来高等教育中必将成为新宠,也是课程建设和改革的新方向。课程思政的融入和应用。课程思政已经是课程建设和教材编写的重要内容。因此该课程将会在今后的建设中,不断完善课程思政的内容,进一步提升课程改革质量。

[1]陈芳,邓桦,卢玉葵,等.高级动物组织学研究生教学改革实践和探讨[J].中国多媒体与网络教学学报(上旬刊),2019(11):220-222.

[2]王春仁,计红,李士泽,等.研究性教学在动物医学专业课程中的应用研究[J].安徽农业科学,2014,42(8):2 510-2 511.

[3]刘鹏刚,王志强,陈兵,等.动物组织学与胚胎学实验“3+1”教学模式的实施[J].解剖学杂志,2020,43(5):440-441.

[4]朱晓岩,陈树林,赵善廷,等.基于爱课程动物解剖与组织学胚胎学线上线下混合式教学模式的设计与应用[J].解剖学杂志,2023,46(3):264-266.

[5]马兴斌,雍艳红,李有全,等.线上教学与线下教学成效的差异性研究:以《动物解剖学》为例[J].养殖与饲料,2023,22(9):106-109.

[6]杨丽华.《动物组织胚胎学》课程线上教学实践及对策[J].现代畜牧科技,2023(3):124-126.

[7]李耀利,徐风,叶敏,等.冷冻切片和数字切片在生药学实验教学中的应用[J].药学教育,2024,39(6):106-108.

[8]邢超凡,王攀攀.基于OBE理念的SPOC混合教学在《水产动物组织胚胎学》课程中的探索[J].现代畜牧科技,2023(8):158-160.

[9]张倩,崔燕,何俊峰.国家一流本科课程《动物组织学与胚胎学》的思政育人实践[J].山东农业工程学院学报,2023(12):113-117.

[10]杨桃梅,陈向云,褚春薇,等.组织学与胚胎学课程形成性评价改革的探索[J].医学理论与实践,2023(24):4 313-4 315.