不同栽培方式和种植密度对玉米生产的影响论文

2024-12-17 11:24:10 来源: 作者:dingchenxi

摘要:在农业中,玉米种植有着重要的地位,玉米是重要粮食作物,不仅可保障粮食安全,还可确保地方的农业经济收益。玉米是柳州市柳江区主要经济作物,柳州市柳江区的气候、地势等也非常适宜玉米的生长。

摘要:在农业中,玉米种植有着重要的地位,玉米是重要粮食作物,不仅可保障粮食安全,还可确保地方的农业经济收益。玉米是柳州市柳江区主要经济作物,柳州市柳江区的气候、地势等也非常适宜玉米的生长。近年来,随着种植规模扩大,如何提升玉米种植的产量和经济效益备受当地农业技术部门关注。通过研究发现,借助增加密度的方式可保障玉米的产量,但是密度应该控制在多少还是需要科学实践的。另外,单凭增加密度的手段玉米获得的经济效益依然有限,还需要调节栽培方式,利用改善水肥、通风透光条件等,合理实现高产目标。换句话讲,当栽培方式和密度恰当时,玉米的产值可以实现最大化。本文将利用对比分析法,对不同栽培方式和密度下的玉米生长状态实施研究,进而得出有效的玉米种植经验。

关键词:玉米生产;种植密度;栽培密度;影响

为了获得高产且优质的玉米,玉米种植期间需重要相关的技术要点,其中最为重要的是栽培方式和种植密度。结合现实经验可知,调整玉米种植密度以及栽培方式,可对玉米的生产形成直观性的影响,为此栽培方式和种植密度不容忽视。基于此,本文将以柳州市柳江区玉米种植为例,分析栽培方式和种植密度的科学调节措施,以便为今后的玉米种植技术推广提供合理依据。

1材料与方法

1.1试验地概况

该玉米种植试验位于柳州市柳江区。该地块的透水性好,适合玉米的生长,土质疏松,另外土层深厚。在开展试验之前,对土层的物理力学参数以及肥力情况进行了有效分析,证实该试验区块的土壤性质符合现实要求。

1.2试验材料

柳糯168,该品种由柳州市农科院研发,平均生长周期为93d(出苗到果期),幼苗叶鞘紫色,叶片适中,实际生长阶段花粉量大,苞位在倒数第6叶。经了解发现,柳糯168株高222cm,保绿度比较高,倒伏率低,仅为1.1%,出籽率68.2%,整体产量相对理想。玉米生长阶段,容易受到玉米螟和纹枯病的影响。

1.3试验设计

为有效研究玉米栽培方式、密度等重要内容对玉米生产的影响,本次的对比分析采用了露地和覆膜不同方式。并且,在此基础上设计了不同的种植密度指标。分别为2600株/667m2;2800株/667m2;3000株/667m2。为方便观察以及区分,区组间留工作道1.5m。

试验田在2023年3月2日按照之前的设计内容完成播种,育苗方式为单株肥团育苗。待幼苗长到一定高度时进行移栽(移栽标准为二叶一心),移栽时间在3月底。采取覆膜方式栽培时,要选用膜侧栽培、膜际栽苗的技术,单株定向栽植。无论是露地还是覆膜,在移栽之前需要对土壤环境实施评估,保证理想的生长条件。移栽前施45%复合肥,复合肥的比例为N∶P205∶K20=15∶15∶15。并定期追加46%尿素。在玉米生长期内需落实好水肥管理、并做好病虫害防治。

1.4测定项目

本文玉米种植试验的测定项目,主要分为三类,一是玉米生育期记载。主要对玉米进入各个状态的时间进行记录,如灌浆期、成熟期等,方便比较分析。二是经济性状测定。在正式收获玉米前,需要先进行经济性状测定,主要方法是每点6株进行取样,进行现场测量,计算穗粒数、百粒重等,得出相应的经济指标。三是实收产量比对。将玉米晾晒干除杂后,计算实际的产量,进而得到相关的数据,为今后的玉米种植方案制定提供重要参考。

2结果与分析

2.1对玉米生育期的影响

通过试验数据可知,在不同的栽培条件下,玉米的生长状态以及生育期是截然不同的。覆膜技术下的玉米生长速度较快,玉米的生育期得到了明显的缩短,覆膜与露地栽培相比,每一个阶段的时间可以缩短2~3d,抽雄到灌浆阶段可以提前3d左右的时间,灌浆之后没有明显的差异变化。综上可以看出,在玉米种植期间,选用覆膜的栽培方式可促使玉米早熟,加快玉米的成熟进程。通过最终对比发现,露地玉米生育期可以维持在128~129d;而覆膜玉米可以相应缩短7~8d[1]。需要注意的是,在同一栽培模式下,种植密度的不同并不会影响玉米的生育期。

2.2对玉米经济性状的影响

在覆膜栽培模式下,种植玉米的经济效益要稍好一些,主要经济性状都要高于普通的种植技术,可以明显看到玉米株高、穗位、穗长等这些重要指标都在显著地增加。通过研究发现,之所以会出现这方面的影响,主要是因为覆膜栽培和保墒保肥存在一定的关系,所以改善玉米的经济性状。而在不同的栽培模式下,不同密度对经济形态也会产生影响。随着种植密度增加,相对的玉米生长通风透光条件也会受到影响,如果荫蔽较严重,就会让玉米个体间对光照、水分的竞争变得激烈,从而出现穗长、穗粒数经济指标下降的趋势[2]。所以,玉米种植的密度并不是越大越好,要在理想的范围内。

2.3对玉米实际产量的影响

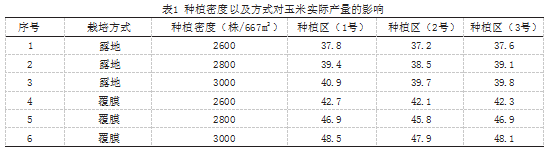

栽培方式和种植密度的变化,对玉米实际产量的影响是最直接和明显的。试验结果表明,在不同的条件下(栽培方式和种植密度),玉米的产量有较大区别,普遍来看覆膜技术下的玉米产量要高于露地种植技术。而不同种植密度对玉米产量的影响,可通过表1进行直观的分析。

3讨论与结论

当前,粮食需求量增加,玉米作为粮食作物,设法提升其种植产量以及效益应受到相关部门关注。在玉米种植期间,栽培方式和种植密度产生的影响是巨大的,不容忽视。想要提高产量,必须从以上两方面因素入手,借助栽培方式的合理选择和种植密度的科学调节,实现增产增收目标。

3.1栽培方式对玉米生产的促进作用

通过上述研究可知,不同的栽培技术和手段对玉米的经济性状、生育期以及产量都是存在影响的。总体来看,覆膜技术的结果要优于露天种植。但现实中并不是一味要推行覆膜种植手段,还需要和实际情况相结合,确保玉米种植的灵活性以及科学性。

3.2种植密度对玉米经济性状以及产量的作用

3.2.1种植密度对产量的作用

结合现有经验可知,当玉米种植密度较大时,玉米叶片数量也会增多,那么在此种情况下就会促使光合作用提高,保障玉米稳产和增收。但需要注意的是,种植密度这一指标并不是越大越好,如果玉米生长的状态过于拥挤,也会让玉米的通风透光性受到影响,弱化光合作用的同时,降低玉米的产量[3]。所以在现实的玉米种植作业期间,要根据品种的耐密性选择恰当的种植密度,从实际出发,实现玉米产量以及产值的最大化。

与高密度种植相反,当玉米种植密度小时,可以确保单株玉米的生长状态,但实际的整体产量其实是无法保障的,会受到一定的影响。具体来说,当种植密度较小时,土壤中的养分竞争也会变得没有那么激烈,在此种情况下会确保单株玉米养分的供给,提高单株玉米的产量。可是因为间距过大,整体的产量会小于高密度种植。所以在实际种植期间,需结合玉米品种的特点以及技术要求,选择科学的种植密度,对玉米种植行距有效设置,借此规避玉米种植技术上的问题。在保障玉米充足养分供给的同时,提高土地资源利用率,实现玉米产量和品质的双提升。除此之外,还需要对种植区域有效地划分,掌握水肥管理的技术要点,做好病虫害预防,借助有效措施,提高玉米的光合作用,为玉米生长营造理想的环境,夯实农业生产的基础。

3.2.2种植密度对玉米经济性状的作用

现阶段,随着农业生产效率提高,粮食安全得到了保障,消费者更加看重粮食品质。而玉米种植密度在某种层面上也会对玉米实际品质形成影响,改变玉米的经济现状。结合现实可知,当整体种植密度低时,因为养分和水分的竞争压力小,玉米个体所能吸收的物质含量增多,此时的玉米果实自身的养分含量可以达到一定的标准,从而满足市场需求。为了兼顾品质和产量,在玉米种植期间需要寻求中间的平衡,保障玉米种植的整体收益。而各地区也要根据所用玉米品种的不同,合理确定种植密度,提高玉米粮食的品质和种植户的经济效益。

3.3种植密度的科学确定

在现实生产作业中,为了更好地、科学地确定种植密度,提高种植合理性,并保证密度适宜当下的生长条件,需要结合当地的生态环境,选择恰当的玉米种子,然后再对栽培方式进行确定,当以上要素都确定下来之后,再综合考虑种植密度的问题。以柳州市柳江市玉米种植为例,因为当地土壤透水性好,土层深厚,气候适宜,所以玉米天然的生长条件较好。当地普遍种植的柳糯168,倒伏率低,仅为1.1%,出籽率68.2%,整体产量相对理想。通过试验研究表明,选用覆膜栽培技术可以有效缩短玉米的生育期,保障玉米的经济性状和产量[4]。另外,采用3000株/667m2的种植密度,其经济效益比较高。

通常来讲,玉米种子不同,其耐密性表现也会不同,比如选择紧凑型杂交种,因为该种子的耐密性要高于普通的品种,所以在种植过程中要合理提升种植密度,借助这样的方式,达成高产的目标,实现粮食产量的平稳。如果品种自身的耐密性没有那么突出,就可以适当降低种植密度,提高玉米的品质。结合种植经验可知,如果选择的玉米品种是那种大穗高秆类型,那么在玉米种植期间,为了降低玉米之间的相互影响,减少遮阴的问题和营养竞争激烈的问题,就可以进行适当稀植。除了科学选种和合理调节种植密度外,种植土壤的肥力一定要达到标准,在选定种植区之前可进行必要的土质检验,保障充足的土壤肥力。同时,落实好田间管理,让成穗数显著增加,实现增产增收[5]。

3.4品种特征的合理应用

结合上述研究结论和以往经验可知,在种植形式上多数情况下比较提倡宽窄行种植比,尤其是在肥力水平较高的土壤中种植玉米,宽窄行种植比是一种有效的参数,要考虑植株间相互遮阴产生的实际影响,从而有效调节宽窄行种植比这一参数。在调节宽窄行种植比的过程中,改善透光、通风条件,促进玉米茁壮成长。例如,柳州玉米种植的多数地块透水性好,适合玉米的生长,且土质疏松、土层深厚。在优质的土壤肥力保障下,可以适当加大种植密度,科学增加叶面系数,借助这样的方式,提升玉米种植的光能利用率,借此达到稳产以及高产的目标。但需要注意的是,种植密度需要结合品种特征和土壤环境有效控制,如果毫无节制地增加种植密度,会促使叶面系数增加过量,从而弱化玉米的光合作用效果,从而致使产量下降。并且,过密的种植还会增加植物的有机物消耗,使玉米品质显著降低。通过相关实验可知,想要通过调节种植密度改善玉米的品质,增加玉米的产量,玉米的品种特征需要密切关注。例如,平展型玉米其叶片较大,到了中期或晚期,玉米叶片宽阔且高大,此种情况下需要增加玉米的种植间隔,以免玉米叶片相互影响和遮光,阻碍光合作用的发挥。现实中,为提高光能利用率,平展型玉米种植密度理想区间在3000株/667m2~4000株/667m2。一旦超出这一区间,无论是过高还是过低,都会直接影响玉米产量。而对于一些早熟型品种来讲,也需要合理控制种植密度,为了将产量提高,最佳的种植密度区间应该在4000株/667m2~5000株/667m2,在此区间内,玉米的种植产量是比较理想的。柳州当地普遍种植的柳糯168,倒伏率低,仅为1.1%,采用3000株/667m2的种植密度,其经济效益比较高。对于中间型玉米来说,其合理的种植密度应该保证在3500株/667m2~4500株/667m2,只有如此,才能满足高产玉米的种植要求,确保玉米种植的整体品质[6]。

总而言之,玉米种植的产量和经济效益值得关注。作为重要粮食作物,新时期需提高玉米种植的技术含量,确保玉米种植产品的稳定和经济效益的提升。通过科学研究发现,栽培方式和种植密度这两个因素对玉米产量的影响是比较显著的。合理的栽培方式可缩短玉米生产的生育期,同时改善经济性状,提高粮食产量。而适当的种植密度,也可以确保玉米产量和经济效益的最大化。为此,在现实生产中,需重视栽培方式和种植密度的合理选择,为玉米产业的发展提供技术保障。

参考文献:

[1]李倩.玉米栽培密度与施肥问题探讨[J].种子科技,2024,42(04):152-154.

[2]徐金能.大豆玉米带状复合种植中大豆适宜种植密度试验[J].广东蚕业,2024,58(02):32-34.

[3]姜春霞,张伟,颜志乾,等.氮肥与种植密度对春玉米产量及抗倒伏性能的调控效应[J].植物营养与肥料学报,2024,30(01):36-48.

[4]王富贵,于晓芳,李懿璞,等.高密度胁迫下玉米自交系耐密性鉴定指标筛选及综合评价[J].江苏农业科学,2024,52(02):40-45.

[5]郭燕梅,李慧,范昭能,等.不同栽培方式和种植密度对玉米生产的影响[J].四川农业科技,2023(09):5-8.

[6]时成俏,王兵伟,黄安霞,等.不同种植密度、施氮量及栽培方式对玉米品种桂糯518产质量的影响[J].南方农业学报,2011,42(05):496-499.