猪德尔塔冠状病毒S蛋白纳米颗粒的构建及免疫原性评价论文

2024-12-12 15:49:54 来源: 作者:liziwei

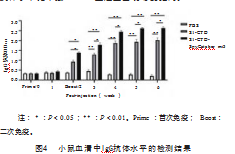

摘要:为评价猪德尔塔冠状病毒(PDCoV)纤突(S)蛋白纳米颗粒的免疫原性,首先利用pcDNA3.1(+)-S1-CTD-Spa-His、pET28a-SpyCatcher-mi3分别表达了重组蛋白S1-CTD-Spy-His和SpyCatcher-mi3,纯化后,经SDS-PAGE鉴定表明在55 ku和37 ku处有目的条带。通过SpyTag-SpyCatcher蛋白连接酶系统,获得了S1-CTD-SpyCatcher-mi3纳米颗粒,在电镜下能够观察到直径35~40 nm的颗粒。血清抗体检测结果表明,S1-

摘要:为评价猪德尔塔冠状病毒(PDCoV)纤突(S)蛋白纳米颗粒的免疫原性,首先利用pcDNA3.1(+)-S1-CTD-Spa-His、pET28a-SpyCatcher-mi3分别表达了重组蛋白S1-CTD-Spy-His和SpyCatcher-mi3,纯化后,经SDS-PAGE鉴定表明在55 ku和37 ku处有目的条带。通过SpyTag-SpyCatcher蛋白连接酶系统,获得了S1-CTD-SpyCatcher-mi3纳米颗粒,在电镜下能够观察到直径35~40 nm的颗粒。血清抗体检测结果表明,S1-CTD-SpyCatcher-mi3纳米颗粒可诱导小鼠产生较强的体液免疫反应,S1-CTD-SpyCatcher-mi3组的特异性IgG抗体水平显著高于S1-CTD组(P<0.05),S1-CTD-SpyCatcher-mi3组和S1-CTD组与PBS对照组相比差异均极显著(P<0.01)。该研究表明,S1-CTD-SpyCatcher-mi3纳米颗粒具有良好的免疫原性,可诱导小鼠产生免疫保护力,为新型猪德尔塔冠状病毒感染疫苗的研制奠定了基础。

关键词:冠状病毒;连接酶;纳米颗粒;小鼠;免疫原性

0引言

猪德尔塔冠状病毒是一种能够引起仔猪腹泻的肠道冠状病毒,属于δ冠状病毒属,是有囊膜的单股正链RNA病毒。2012年,PDCoV在中国xx首次被报道。2014年,在美国20多个州的猪群中发现了PDCoV。国内该病的发病率呈上升趋势,并已在全球范围内广泛流行。病例主要集中在哺乳仔猪和刚断奶的仔猪群体中。研究表明,当仔猪感染PDCoV后,其发病率和死亡率都比较高,给养猪场造成了一定的经济损失。

目前,PDCoV致病机制尚未探明,针对PDCoV的安全有效的商品化疫苗和治疗方法少之又少。由此可见,在应对PDCoV感染的挑战中,疫苗的研制与免疫效果评估占有举足轻重的地位。随着生物技术的不断进步,经过化学或基因手段修饰的蛋白纳米颗粒,因其出色的载体、运输以及免疫增强功能,已被广泛应用于多个领域,其中SpyTag-SpyCatcher蛋白连接酶系统已被应用于各种合成生物学,从模块化疫苗生成到纳米颗粒上的蛋白质自组装。SpyTag-SpyCatcher蛋白连接酶系统提供了一个模块化的即插即显示程序,在重组蛋白表面展示细菌和病毒的免疫原蛋白。本研究利用SpyTag-SpyCatcher蛋白连接酶系统获得PDCoV S蛋白的重组S1-CTD-SpyCatcher-mi3纳米颗粒,通过免疫小鼠评估S1-CTD-SpyCatcher-mi3纳米颗粒诱导免疫应答的能力,旨在为PDCoV纳米颗粒疫苗的研制奠定理论基础。

1材料与方法

1.1试验材料

DH 5α感受态细胞、表达载体pET28a(+)pcDNA3.1(+)-Spy-His、PDCoV NH毒株、HEK-293F细胞由中国农业科学院哈尔滨兽医研究所猪消化道传染病创新团队(以下简称本实验室)制备、保存;BL21感受态细胞系购自南京诺唯赞生物科技股份有限公司;pMV-SpyCatcher-mi3质粒购自华大基因公司;T4 DNA连接酶、Ex Taq DNA聚合酶、限制性内切酶购自美国NEB公司;His标签抗体购自武汉三鹰生物技术有限公司;BCA蛋白浓度测定试剂盒购自Thermo Fisher Scientific公司;Ni NTA高速层析介质预装柱购自上海生工生物工程有限公司;超滤管购自Millipore公司;AddaVax佐剂购自安诺伦(北京)生物科技有限公司;6周龄雌性SPF级BALB/c小鼠(20 g左右)购自辽宁长生生物技术股份有限公司。

1.2 SpyCatcher-mi3原核表达质粒和S1-CTD真核表达质粒的构建及鉴定

利用NcoⅠ和XhoⅠ酶切对pMV-SpyCatcher-mi3质粒进行双酶切,回收SpyCatcher-mi3片段,然后克隆至经相同双酶切的线性化pET28a(+)载体,转化DH5α感受态细胞。以本实验室优化合成的PDCoV NH株的S基因为模板,用S1-CTD-F(5’-GCTGCCGGTACCAG CAGCCACGAAGTGGA-3’)和S1-CTD-R(5’-TCCGGATCCTCTTCCTCCCAGCCTGGTG-3’)引物对进行PCR扩增,获得S1-CTD片段,经KpnⅠ和BamHⅠ双酶切后,与经相同双酶切的线性化pcDNA3.1(+)-Spy-His载体进行连接,转化DH5α感受态细胞。筛选重组质粒送吉林省库美生物科技有限公司进行测序验证。

1.3重组蛋白表达检测与纯化

将重组质粒pET28a-SpyCatcher-mi3转化感受态细胞中于37℃培养,挑取单菌落放置3 mL的卡那抗性LB培养液中过夜培养,取100μL新鲜菌液加入10 mL含卡那霉素抗性的LB液体培养基中,37℃、220 r/min恒温振荡培养至菌液OD600值为0.6~0.8时,按照1:1 000比例加入1 mg/mL IPTG,16℃、200 r/min诱导20 h,分别取诱导前和诱导后20 h的菌体的上清和沉淀,诱导前菌体作为阴性对照,经SDS-PAGE检测后,纯化重组蛋白。重组质粒pcDNA3.1-S1-CTD-Spy-his按照1μg质粒转染1 mL细胞的比例转染HEK-293F细胞,载体pcDNA3.1(+)-Spy-His作为阴性对照,通过western blot验证后,进行纯化。

1.4纯化蛋白的组装及鉴定

纯化后的SpyCatcher-mi3和S1-CTD-Spy-His用超滤管以5 000 r/min离心20 min进行浓缩,浓缩到一定体积后,用BCA蛋白浓度测定试剂盒进行蛋白浓度测定。Bruun T U J等[4]通过试验发现1µmol/L的SpyCatcher-mi3与3倍摩尔量的CyRPA-SpyTag在25℃、25 mmol/L Tris·HCl、150 mmol/L NaCl、pH=8.5中反应16 h的偶联效率是最高的。因此,本研究也采用此反应条件进行SpyCatcher-mi3和S1-CTD-Spy-His的共组装。根据浓度将S1-CTD-Spy-His和SpyCatcher-mi3按3:1混匀,在25℃、25 mmol/L Tris·HCl、150 mmol/L NaCl、pH=8.5中反应16 h,对形成的融合蛋白S1-CTD-SpyCatcher-mi3进行电镜和SDS-PAGE考马斯染色分析偶联情况。

1.5小鼠免疫试验

按照AddaVax佐剂说明书,分别将纯化后的重组蛋白和佐剂等体积混合制成抗原。15只6周龄BALB/c小鼠随机均分为3组(5只/组),其中2组作为免疫组,分别于0、2周对小鼠通过肌肉注射AddaVax佐剂+20μg S1-CTD、AddaVax佐剂+20μg S1-CTD-SpyCatcher-mi3;1组注射无菌PBS作为对照组。通过间接ELISA方法检测各组小鼠的IgG抗体水平。

2结果

2.1重组质粒测序鉴定

测序结果表明,pcDNA3.1-S1-CTD-Spy-His和pET28a-SpyCatcher-mi3中插入的目的基因片段序列均正确,表明已成功获得重组表达质粒pcDNA3.1-S1-CTD-Spy-His和pET28a-SpyCatcher-mi3。

2.2重组蛋白表达检测

pET28a-SpyCatcher-mi3经IPTG诱导表达后,SDS-PAGE检测结果显示在约37 ku的位置有明显的目的蛋白条带,这与预期结果相一致(图1A)。此外,鉴定结果表明大部分的目标蛋白存在于上清液中,这表明融合蛋白SpyCatcher-mi3主要是以可溶性的形式进行表达。重组质粒pcDNA3.1-S1-CTD-Spy-His转染HEK-293F细胞后,经western blot验证,结果表明在55 ku处有明显的融合蛋白S1-CTD-Spy-His特异性条带(图1B)。

2.3重组蛋白组装鉴定

纯化后的重组S1-CTD-Spy-His和SpyCatcher-mi3根据浓度以3:1的比例混匀,在25℃、25 mmol/L Tris·HCl、150 mmol/L NaCl、pH=8.5环境中反应16 h后,通过SDS-PAGE验证发现与单独的S1-CTD-Spy-His蛋白和SpyCatcher-mi3蛋白相比,组装蛋白S1-CTD-SpyCatcher-mi3大小在92 ku处(图2),说明S1-CTD-Spy-His与SpyCatcher-mi3已成功发生偶联。在电镜下可观察到大量直径为35~40 nm的球形颗粒(图3),表明已成功获得S1-CTD-SpyCatcher-mi3纳米颗粒。

2.4小鼠血清中IgG抗体水平检测

以重组蛋白S1-CTD为包被抗原(1μg/mL),利用间接ELISA检测小鼠血清中抗S1-CTD蛋白的特异性抗体,结果显示,和对照组比较,免疫前所有小鼠特异性IgG抗体均为阴性;首免后1周各组均无特异性IgG抗体产生;首次免疫后2周,除PBS组外,S1-CTD组和S1-CTD-SpyCatcher-mi3组已出现特异性IgG抗体(P<0.05);二次免疫后各免疫组的小鼠抗体水平均高于首次免疫,从二免后第2周开始,S1-CTD组和S1-CTD-SpyCatcher-mi3组的特异性IgG抗体水平均显著高于PBS组(P<0.01),而且S1-CTD-SpyCatcher-mi3组的特异性IgG抗体水平显著高于S1-CTD组(P<0.05)(图4)。试验结果表明,S1-CTD重组蛋白和S1-CTD-SpyCatcher-mi3纳米颗粒都在小鼠中诱导了强烈的体液免疫反应,并且IgG抗体水平随着免疫次数的增加而增加,且S1-CTD-SpyCatcher-mi3纳米颗粒诱导小鼠产生的抗体水平比单独S1-CTD重组蛋白诱导的更高。

3讨论

PDCoV是一种新发现的冠状病毒,不仅严重威胁着全球养猪业,而且存在跨物种传播的可能,对动物和人类的健康构成威胁。针对PDCoV的防控工作主要以预防为主,目前,可用的高效疫苗和特效药物非常有限。因此,当务之急是研发出安全高效的PDCoV疫苗,以满足防控需求。

近年,亚单位纳米颗粒疫苗大多采用SpyTag-SpyCatcher连接平台来表达一系列的抗原蛋白,研究过程中,也采用了SpyTag-SpyCatcher蛋白连接酶系统。首先对S1-CTD进行了HEK-293F真核表达,在真核表达的过程中,将S1-CTD与SpyTag连接,形成一种新的重组蛋白S1-CTD-Spy-His。同时,采用了常见的原核细胞表达系统,将SpyCatcher-mi3基因连接到原核表达载体上,并转化到大肠杆菌BL21中进行诱导表达。通过优化诱导表达条件,成功地获得了大量纯度较高的具有生物活性的SpyCatcher-mi3蛋白。根据文献中优化好的SpyTag-SpyCatcher蛋白连接条件,将纯化后的S1-CTD-Spy-His和SpyCatcher-mi3按照3:1的比例进行混合。融合蛋白通过透射电子显微镜可观察到大量直径为35~40 nm的球形结构,比单独的SpyCatcher-mi3直径大,表明S1-CTD-Spy-His和SpyCatcher-mi3成功组装为新的纳米颗粒。

抗体水平是评价相应抗原蛋白免疫原性及其诱导机体产生体液免疫应答的主要指标。本研究通过ELISA检测发现,S1-CTD和S1-CTD-SpyCatcher-mi3纳米颗粒都能够诱导小鼠产生较强的体液免疫能力,并且其特异性IgG抗体水平随着免疫次数的增加而升高,但S1-CTD-SpyCatcher-mi3纳米颗粒比单独S1-CTD重组蛋白能够诱导小鼠产生更高的抗体水平。进一步证实使用SpyTag-SpyCatcher蛋白连接酶系统获得的重组抗原蛋白比单独抗原蛋白诱导机体产生抗体的能力更强,为新型猪德尔塔冠状病毒疫苗的研制奠定了理论基础并提供了技术保障。

参考文献:

[1]Jung K,Hu H,Saif L J.Porcine deltacoronavirus infection:Etiology,cell culture for virus isolation and propagation,molecular epidemiology and pathogenesis[J].Virus Res,2016,226:50-59.

[2]贺东生,陈小芬,王飞,等.我国集约化猪场新发猪丁型冠状病毒病的诊断[J].猪业科学,2015,32(10):76-77.

[3]Kang Y F,Sun C,Zhuang Z,et al.Development of SARS-CoV-2 Spike Protein Receptor-Binding Domain Self-Assembled Nanoparticle Vaccine Candidates[J].ACS Nano,2021,15(2):2 738-2 752.

[4]Bruun T U J,Andersson A C,Draper S J,et al.Engineering a Rugged Nanoscaffold To Enhance Plug-and-Display Vaccination[J].ACS Nano,2018,12(9):8 855-8 866.

[5]高明艳,葛生虎,张立成,等.猪德尔塔冠状病毒的诊断与防治措施[J].青海畜牧兽医杂志,2023,53(3):43-46.