基于CiteSpace的《微生物学》课程教学的可视化分析论文

2024-12-12 14:59:09 来源: 作者:liziwei

摘要:该文基于CiteSpace软件对中国知网(CNKI)学术期刊数据库,使用文献计量分析法、内容分析法对课程思政在微生物学课程改革研究现状进行分析。研究结果表明,从发文量来看,微生物学的课程思政正处于迅速发展阶段;作者合作和机构网络,少部分作者和机构有固定的合作团队,团队之间缺乏合作;基于聚类知识图谱和关键词共现可将微生物学思政课程研究大致概括为2个方面:思政元素在各类微生物学课程中的延伸融合;思政元素在教学方法和教学要求中的应用。同时,分析高引用和高频文献,阐明和确定了课程思政在微生物学学科领域发展的方向。

摘要:该文基于CiteSpace软件对中国知网(CNKI)学术期刊数据库,使用文献计量分析法、内容分析法对课程思政在微生物学课程改革研究现状进行分析。研究结果表明,从发文量来看,微生物学的课程思政正处于迅速发展阶段;作者合作和机构网络,少部分作者和机构有固定的合作团队,团队之间缺乏合作;基于聚类知识图谱和关键词共现可将微生物学思政课程研究大致概括为2个方面:思政元素在各类微生物学课程中的延伸融合;思政元素在教学方法和教学要求中的应用。同时,分析高引用和高频文献,阐明和确定了课程思政在微生物学学科领域发展的方向。本研究结果对准确的把握微生物学课程思政的改革方向和发展趋势具有重要的指导意义。

关键词:微生物学;课程思政;CiteSpace

0引言

“课程思政”是一种教育理念,也是一种思维方式;即在教学过程中,将人的思想政治培养放在课程教学的首位,有意、有机和有效的对学生进行思想教育,充分发挥课程的德育功能,提炼专业课程中蕴含的中华民族优秀文化基因和价值,将转化为具体化、生动化的有效教学载体。“课程思政”已成为高校课程建设和改革中不可或缺的重要内容。“微生物学”是一门应用型学科,是众多专业如农业科学、食品科学、生态科学的专业课或专业基础课。由于“课程思政”是近年社会主义核心价值观背景下对高校课程改革和建设的方向,能提高大学生缘事析理、明辨是非的能力,培养德才兼备、全面发展的新型社会主义人才。因此,如何明确的掌握“课程思政”在微生物学领域的发展方向、研究前沿和研究热点,对整个微生物学学科乃至涉及微生物学的相关专业的发展具有重要的科学意义。基于以上问题,本研究采用CiteSpace软件基于中国知网(CNKI)学术期刊数据库,对课程思政在微生物学课程改革研究现状和动态进行科学的统计分析,以期为能准确及时地把握微生物学课程思政的改革方向和发展趋势。

1材料与方法

1.1数据来源

本研究采用CNKI数据库,设置“微生物学”和“课程思政”为主题词,检索截止时间为2023年5月19日,共计检索到232篇文献。

1.2分析方法

将来源于中国知网的中文文献数据以Refworks格式导出,Refworks格式的中文数据需用CiteSpace.5.7.R1软件进行格式转换。将待分析的文献数据放入空白.date文件夹中,建立空白project文件夹用于分析过程中存放分析结果。根据分析的目的选择相应的节点类型,时间切片的时间跨度设置为2010—2023年,每个切片时间根据节点类别和分析目的灵活设置,网络修剪方式选择Pathfinder和Pruning the merged network,其他设置参数保持默认。

2结果与分析

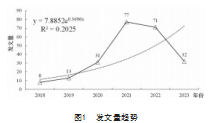

2.1发文量趋势

由图1可知,微生物学的课程思政开始于2018年,2018年之间未见相关文献报道;2018和2019年属于探索开始阶段,发文量较少,仅为8篇和13篇;2021年发文量最多(77篇),属于发文的高峰期,2022年为71篇,呈微降的趋势,2023年仅前半年就32篇,预计年发文量不会低于64篇(因为后半年为发文高峰期)。从发文量来看,微生物学的课程思政正处于快速发展探索阶段,是当下微生物学课程思政的主潮流。

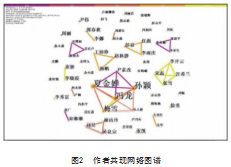

2.2作者合作和机构网络

通过进行作者合作网络分析发现,少部分作者有固定的合作团队,团队内部合作较密切,团队之间缺乏合作。作者网络分布图可以反应作者之间的合作关系,及其在本研究领域的影响力,即网络节点越高,说明该作者的影响力越大。由作者机构分布网络(图2)可知,微生物学课程思政最大的研究团队由夏金婵、冯龙、孙颖、梅雪、伊素改和从人愿组成,其次为研究团队为图2中呈四边形网络的以李开云和宋磊等,此外,较小的研究团队3中呈三角形网络的5个小团队和呈线段网络的5个小团队。即微生物学课程思政的研究团队较弱,未形成主导型的研究团队,还处于快速探索发展阶段。

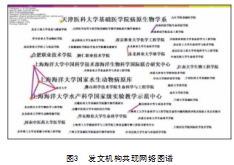

由图3可知,发文机构较为分散,未形成较强的合作团队;主要的发文单位是天津医科大学基础医学院病原生物系、上海海洋大学水产科学国家级实验教学示范中心、上海海洋大学中国科学技术部海洋生物科学国际联合研究中心、上海海洋大学国家水生动物病原库,其次文南京林业大学化学工程学院、合肥职业技术学院、东北林业大学林学院。江南大学生物工程学院。从网络可知,上海海洋大学(水产科学国家级实验教学示范中心、中国科学技术部海洋生物科学国际联合研究中心、国家水生动物病原库)的3个二级单位之间合作紧密,同时,与南开大学形成固定合作关系。研究机构与作者全完吻合。

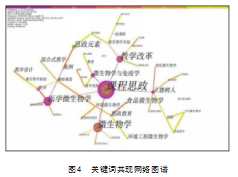

2.3关键词共现网络和关键词主题聚类

关键词是针对所选文献主要研究内容的概括和内容提要,关键词是能够反应该领域的研究热点;本研究依据共现频次和中心性对关键词进行筛选,以频次筛选了前20个关键词,见表1、图4。依据中介中心性大于等于0.1(关键节点)且共现频次大于等于10的有“课程思政”“微生物学”“教学改革”“医学微生物学”“思政元素”“微生物学与免疫学”“立德树人”“思政教育”和“案例”,即高频和热点关键词(表1)。热点和高频关键词“课程思政”、“微生物学”和“教学改革”即微生物学的课程思政来源于教学改革,即教学改革是推动课程思政在微生物学萌发和萌动的前提和基石;随着课程思政教育改革的发展和推进,“思政元素”“立德树人”“思政教育”和“案例”等成为思政的主要关注点和热点核心,同时,由“微生物学”逐渐延伸“医学微生物学”和“微生物学与免疫学”。

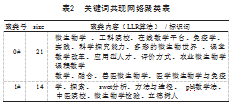

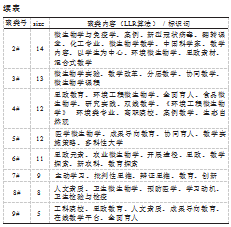

基于聚类知识图谱和共现聚类表(图5和表2),主要设计10个聚类主题:分别为“0#微生物学、1#教学、2#微生物学和免疫学、3#微生物学实验、4#思政教育、5#医学微生物、6#思政元素、7#主动学习、8#人文素质和9#工科院校”;可将微生物学思政课程研究大致概括为2个方面:①思政元素在各类微生物学课程中的延伸融合:课程思政元素在微生物学中的引入和融合不仅仅局限于“微生物学”,同时衍生到兽医微生物学、医学微生物学与免疫学、微生物学检验、环境工程微生物学、食品微生物学、微生物学实验、农业微生物学、卫生微生物学等,以及设计微生物课程的免疫学、预防医学和卫生检验与检疫等课程,即思政元素已经在微生物相关课程中广泛涉及和应用。②思政元素在教学方法和教学要求中的应用:课程思政元素的提出和融合,促使微生物学教学和实践的改革,主要设计2个方面,第1个方面是教学内容和方式的改革和创新,如涉及的聚类关键词有“在线教学平台、实践、课堂教学改革、教学融合、方法与途径、pbl教学法、案例、翻转课堂、教学内容、思政素材、混合式教学、教学改革、分层教学、协同教学”;第2个方面是思政元素融入对人才培养和教学效果的顶层设计和要求,如涉及的聚类关键词有“科学探究能力、多彩的微生物世界、应用型人才、评价方式、立德树人、以学生为中心、思政教育、全面育人”,即课程思政的探索和发展与教学课程改革的交融是多维度和多层次的。

2.4研究前沿的时间演进

关键词的时区图可以反映出关键词的演变趋势。由图6可知,2018—2019年的主要关键词是“课程思政”“微生物学”“教学改革”“医学微生物学”“思政元素”“案例”,即在这2年间,课程思政在微生物学学科中逐渐引入,更多凸显在教学改革和案例分析,以及思政元素的引入和融合,这也是课程思政进入微生物学领域初步发展和探索时期;从2020年开始,微生物学的课程思政逐渐关注了培养要求和培养方式,如“立德树人”“思政教育”和“混合式教学”等关键词的出现,值得注意的是2020年出现“新型冠状病毒”这个关键词;2021—2022年,从关键词可知,课程思政在微生物学学科逐渐向多元化发展,如“教学设计”“翻转课堂”“以学生为中心”等类型关键词的出现,进一步辅证了多样化发展这一观点。

2.5高引用和高频文献分析

文献的被引频次能够准确体现文献被借鉴和参考的状态,也可以从侧面反映文献的影响力。张美玲于2018年12月发表在生物学杂志的《见微知著溶盐于汤-浅谈高校微生物学课程思政的探索与实践》,被引用100频次,位于第一位;该文以微生物学课程为例,介绍了在开展课程思政建设中的案例筛选、开展方式以及常见误区,旨在探讨如何挖掘自然科学课程的思政内涵,进一步提升课堂教学的育人功能;本文为课程思政在微生物领域的发展和融合奠定了基础。

下载频次则体现了学者感兴趣的话题,关注的热点。文献中下载量最高文献为胡阳于2019年6月在医学教育研究与实践期刊发表的《医学微生物学课程思政教学设计及评价方法》,被下载频次3 774次;该文精心设计了适合医学微生物学的思政案例,系统阐述如何创建了课程思政网络教学平台,实现线上、线下相结合的教学模式,并探索适合本学科的课程思政评价方法,进行了教学反思。

3小结

从发文量来看,微生物学的课程思政开始于2018年,正处于迅速发展阶段;作者合作和机构网络,少部分作者和机构有固定的合作团队,团队之间缺乏合作;基于聚类知识图谱和关键词共现可将微生物学思政课程研究大致概括为2个方面:思政元素在各类微生物学课程中的延伸融合;思政元素在教学方法和教学要求中的应用。同时,分析了高引用和高频文献,阐明和确定课程思政在微生物学学科领域发展的方向。

参考文献:

[1]纪咏梅.新时代涉农高校课程思政与思政课程协同育人实践路径研究[J].智慧农业导刊,2023,3(11):121-124,128.

[2]刘宇菲.高校思政课程与课程思政协同育人机制建设研究[D].海口:海南大学,2022.

[3]吴海翠.新时代高校“课程思政”与“思政课程”协同育人的实践探究[J].新教育,2021(28):68-70.

[4]杜春梅,董锡文,吴恒梅,等.微生物学实验课程思政教学路径[J].西部素质教育,2023,9(11):54-57.

[5]周德庆.微生物学教程[M].北京:高等教育出版社,2020.

[6]张美玲,贾彩凤,杜震宇.见微知著,溶盐于汤-浅谈高校微生物学课程思政的探索与实践[J].生物学杂志,2019,36(4):102-104.

[7]胡阳,石立莹,李梅.医学微生物学课程思政教学设计及评价方法[J].医学教育研究与实践,2019,27(3):476-479.