预燃室点火汽油机实验及仿真研究论文

2024-10-31 15:33:41 来源: 作者:liziwei

摘要:本文针对被动预燃室增压直喷汽油机的工作特性开展研究。建立了预燃室点火发动机三维仿真模型,结合发动机台架实验结果,采用仿真方法对不同工况下的进气、混合气形成、燃烧过程进行仿真研究。研究了主/预燃烧室在燃烧过程中TKE、空燃比、温度的发展过程。研究发现,在增压预燃室发动机的高负荷条件下,平均爆震指数可以控制在2到3.4bar之间,COV可以控制在3%到3.5%之间。在IMEP从10bar到14bar的负载范围内,指示的热效率达到40%以上。预燃室发动机首先在预燃室形成火焰然后射流喷射到主燃烧室。TKE在上止点

摘要:本文针对被动预燃室增压直喷汽油机的工作特性开展研究。建立了预燃室点火发动机三维仿真模型,结合发动机台架实验结果,采用仿真方法对不同工况下的进气、混合气形成、燃烧过程进行仿真研究。研究了主/预燃烧室在燃烧过程中TKE、空燃比、温度的发展过程。研究发现,在增压预燃室发动机的高负荷条件下,平均爆震指数可以控制在2到3.4bar之间,COV可以控制在3%到3.5%之间。在IMEP从10bar到14bar的负载范围内,指示的热效率达到40%以上。预燃室发动机首先在预燃室形成火焰然后射流喷射到主燃烧室。TKE在上止点之前20度达到其最大值,然后迅速减小。使用三次喷射策略可以在点火时刻形成均匀的分层混合物。预燃室点火区域的燃空当量比为0.8~0.9,略高于0.75的平均燃空当量比。

关键词:预燃室点火;数值模拟;发动机负荷;燃烧过程

前言

在全球经济和科技的发展过程中,化石燃料的使用起到了巨大的作用。“碳达峰”和“碳中和”将成为当前和今后一段时期我国能源利用工作的重要指引,开发和利用新型的可再生能源迫在眉睫。为了减少发动机的排放污染,转向发展更环保的燃烧技术,带有预燃室的直喷汽油发动机就是选择之一。

一直以来,预燃室技术主要应用在柴油机和气体发动机上。本田公司于1974年开发的复合涡流控制燃烧(CVCC)系统,预燃室可作为热自由基和湍流的发生器,能在更稀薄的条件下产生分布的射流火焰和更快的主室燃烧。Gussak等人根据射流引燃的概念设计了一种新结构,它具有较小的预燃室容积和较小的预燃室喷孔直径。可更快地将燃烧产生的活性基喷入主燃室,从而加快燃烧速度、拓宽稀燃极限。近年来,主动预燃室燃烧已被广泛研究以扩展发动机的稀薄极限。预燃室技术逐渐应用于赛车的汽油机。

本文在一台单缸增压发动机上对被动预燃室燃烧性能进行实验研究,采用缸内高压直喷的喷射方式,通过三次喷射过程实现缸内的油气混合,利用被动预燃室实现点火过程。得到了不同工况下的效率特性、燃烧特性。再此基础上建立了带预燃室点火系统的直喷汽油机仿真模型,采用仿真方法对特定工况下预燃室点火发动机的进气、混合气形成、燃烧过程进行研究。

1实验方法

1.1测试设备

图1为发动机测试台架的系统示意图。本研究使用了一台缸内直喷单缸发动机,在原型机的基础上装配了自行设计开发的预燃室式点火火花塞。

测试过程中使用Kistler缸压传感器实时监测发动机缸内压力,并将其传递到AVL含电荷放大器的燃烧分析仪中。利用燃烧分析软件监测并记录缸压、放热率、燃烧相位等参数。缸压测试实验中每隔0.5°CA进行一次数据记录,测试发动机及试验台测控系统主要仪器设备规格与型号如表1所示。

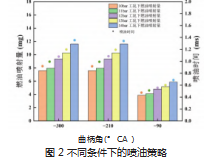

电力测功仪精确度误差不超过1.25Nm,燃油流量计精确度误差不超过1%。实验发动机转速为2800转/分,各工况下采用稀薄燃烧方式,空燃比范围为1.3左右。发动机平均指示缸内压力分别为10bar、11bar、12bar、13bar和14bar。为了实现更好的缸内分层混合稀薄燃烧方式,各工况下采用三次喷油策略,图2为同条件下的喷油参数。

1.2仿真方法

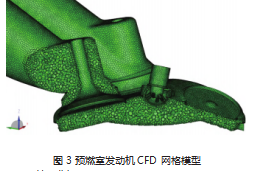

基于发动机的CAD模型建立了预燃室发动机的CFD仿真模型。如图3所示。其中湍流模型采用k-ε-f四方程模型,喷雾模型采用Wave模型,燃烧模型采用火焰密度模型。在模拟过程中,对模型进行了验证。

2结论分析

2.1测试结果

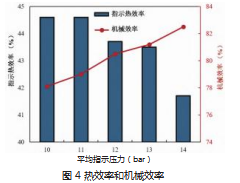

发动机有效热效率和有效机械效率都是衡量发动机工作性能的重要指标。图4可以看出,预燃室发动机的指示热效率在IMEP为10bar时达到44%以上,随着负载的增大,发动机的有效热效率在13bar达到最43%,随后在14bar时下降到41%。

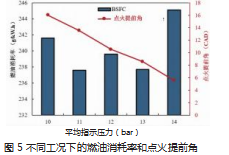

图5为不同工况下的燃油消耗率和点火提前角,可以看出燃油消耗率基本保持不变,略微呈现先减小后增大的趋势。

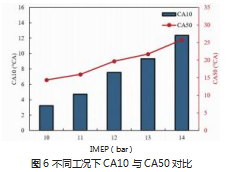

图6为不同工况下CA10与CA50。可以看出,随着发动机负荷的增大,CA10和CA50的值都有所增大,以10bar和14bar两种工况为例,CA50两者约相差约10°CA,CA10两者相差约8°CA。

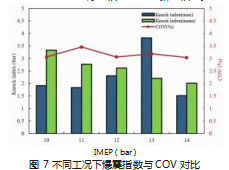

在实验过程中,由于不同工况下提前角的选择过程中对爆震指数和燃烧循环变动进行控制,因此各工况下的平均爆震指数和COV值相差不大。其中平均爆震指数最大值为3.4bar,最小值为2bar。各工况下的COV值在3%到3.5%之间。表明通过点火角的调节各工况获得了较一致的爆震幅度和燃烧循环幅度。

2.2仿真结果

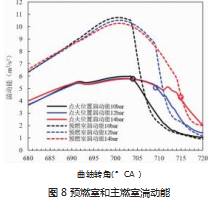

图8显示了主燃室和预燃室内湍动能的变化曲线。不同负荷下湍动能变化趋势接近,大负荷工况的湍动能略大,主燃烧室内TKE明显高于预燃室。主燃室和预燃室中湍动能在上止点前20度的点火位置附近到最大值。可以看出,点火位置的湍动能小于预燃室的平均湍动能。负荷对点火位置的湍动能的影响不明显,最大湍动能可达到10 m2/s2。

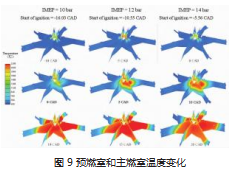

图9显示了温度场分布。在点火时间后的5°CA,显著的高温火焰已经在预燃室内形成,并且火焰开始通过预燃室的喷嘴传播。在射流火焰通过喷嘴的初始阶段,每个喷嘴中高温气体的分布基本一致,最高温度达到1500~2000℃。在点火时刻后的15°CA,喷射火焰开始从喷嘴喷出,点燃主燃烧室中的混合物。火焰喷射过程中存在显著的不平衡,火焰在右侧喷嘴中传播得更快,而在左侧的一些单独喷嘴中传播速度较慢。在10°CA~20°CA时,主燃烧室内的火焰完全扩散,最高温度达到2000℃以上。

3结论

本研究采用单缸发动机,利用实验和数值模拟方法研究了被动预燃室汽油机的燃烧特性。本研究的主要发现如下:

(1)在高负荷条件下,平均爆震指数可控制在2至3.4 bar之间,COV可控制在3%至3.5%之间。在IMEP从10 bar到14bar的负载范围内,指示的热效率达到40%以上。(2)主燃烧室和预燃烧室的TKE在上止点前20度达到其最大值。在从这一时刻到上止点的过程中,TKE显著降低。(3)使用三次喷射策略可以在点火时刻形成均匀的分层混合物。预燃室点火区域的油气当量比为0.8~0.9,略高于0.75的平均燃空当量比。

参考文献:

[1]蔡文远,徐焕祥,马帅营,等.采用高能点火的均质稀薄燃烧汽油机试验[J].内燃机学报,2020,38(04):298-303.

[2]吴锡江,王志宇,尹琪.高能点火在稀薄燃烧汽油机中的影响因素研究[J].车用发动机,2020(05):1-10+72.

[3]顾启凡,叶昌,李雪松,等.高能点火对汽油发动机燃烧稳定性的影响分析[J].车用发动机,2020(04):19-24.

[4]王志刚,刘宗宽,车胜楠,等.预燃室湍流射流点火甲醇发动机稀薄燃烧和排放特性试验研究[J].内燃机工程,2024,45(02):1-7.

[5]王茂文.浅析劣质燃油对汽车发动机的危害及应对[J].河北农机,2020(01):26.

[6]张闯闯,赵汉雨,曹丽芳.汽油发动机动力不足的浅析[J].河北农机,2020(05):74-75.

[7]尹海德.采用EGR+DOC+DPF+SCR实现WP10H375欧Ⅵ排放标准的试验研究[J].河北农机,2020(05):62-63.

[8]王智海.混联式拖拉机功率分流负载特性的研究[J].河北农机,2023(23):1-3.