农业机械化背景下小麦的种植现状与新技术研究论文

2024-10-15 11:33:07 来源: 作者:dingchenxi

摘要:小麦是我国重要的粮食作物,其种植水平直接影响国家粮食安全。本文系统分析了当前小麦种植机械化的发展现状,重点探讨了精量播种、精准灌溉、变量施肥、智能化植保等前沿种植技术的原理、优势及应用前景。

摘要:小麦是我国重要的粮食作物,其种植水平直接影响国家粮食安全。本文系统分析了当前小麦种植机械化的发展现状,重点探讨了精量播种、精准灌溉、变量施肥、智能化植保等前沿种植技术的原理、优势及应用前景。研究指出,推动机械化与新技术融合发展是提升小麦生产水平的必然选择,智能装备、数字平台、社会化服务等是重点领域,但仍面临核心技术攻关、农机手素质提升、数据资源整合等诸多挑战,亟须完善政策扶持、创新体制机制、加强多方协同,为智慧农机、绿色农机的发展创造良好环境。展望未来,在现代农业技术的支撑下,小麦种植将向更加智能、精准、高效、生态的方向迈进,为保障国家粮食安全、推进农业现代化做出更大贡献。

关键词:小麦种植;农业机械化;精准农业;智能装备;农艺农机融合

前言

近年来,我国农业现代化建设持续推进,粮食生产能力不断增强。在“藏粮于地、藏粮于技”战略指引下,各地大力发展节粮高产技术,推动农业机械化进程,为保障国家粮食安全夯实了基础。小麦作为主要粮食品种之一,其种植生产直接关系民生福祉。然而,当前部分地区小麦生产仍存在机械化水平不高、新技术应用滞后等问题,制约了产业提质增效。为破解发展瓶颈,需系统梳理小麦种植机械化现状,深入研究前沿种植技术,探索机械化与新技术融合发展的路径,从而为实现小麦生产现代化转型升级提供科学指引。

1小麦种植的机械化现状

1.1小麦种植机械化的发展历程

小麦种植机械化在我国已有近70年的发展历程。改革开放后,国产小麦机械化装备不断发展完善,涌现出一大批性能优良、适应性强的耕种收机械。进入21世纪,随着农业供给侧结构性改革的深入推进,小麦种植机械向大型化、智能化、复式化方向发展,联合收获机、免耕播种机等高端装备加速普及,标志着我国小麦生产全程机械化取得突破性进展。当前,智慧农业理念逐渐深入人心,北斗导航、物联网、大数据等现代信息技术与小麦机械化装备加速融合,为提升小麦种植效率和品质拓展了新空间。

1.2当前小麦种植机械化水平

经过多年发展,我国小麦种植机械化取得了显著成就,关键环节机械化率位居世界前列。在耕整地环节,大中型拖拉机配套深松整地、旋耕机等高效机具广泛应用,耕整地机械化率超过90%。播种作业基本实现机械化,以机械条播为主,部分地区应用精量播种技术,播种机械化率达95%以上。植保、施肥等田间管理环节机械化水平大幅提升,喷雾机、撒肥机等高效机具加速普及,化学除草、植保作业机械化率分别达85%和80%左右。收获环节机械化程度最高,自走式联合收割机、分步收获机等高端装备不断优化升级,小麦收获基本实现机械化作业,机收率稳定在95%以上。

1.3机械化对小麦种植的影响

机械化是破解小麦种植“缺工少地”难题是保障国家粮食安全的关键举措。一方面,机械化显著提高了劳动生产效率。数据表明,机械化作业可较人工提高工效5~10倍,有力缓解了农村劳动力短缺矛盾,为小麦稳产高产奠定了坚实基础[1]。另一方面,机械化有助于提升小麦种植质量。深松破坏犁底层,培肥地力;精量播种改善种植精度,优化群体结构;精准施肥提高肥料利用率,促进均衡增产;机械化植保降低农药使用量,助力绿色生产。同时,机械化作业可有效降低劳动强度、减轻农民负担,为农民增收奔小康创造了有利条件。研究表明,小麦生产全程机械化可节本增效20%~30%,新型农机服务组织和农民合作社的带动作用进一步凸显,成为农民增收致富的“双引擎”。

2小麦种植新技术研究

2.1精量播种技术

精量播种是利用先进的电子控制系统和精密机械装置,根据设定的种子间距、播量和播深,将单粒种子精确落入指定位置,实现种子单粒精确排种的先进播种技术。该技术可有效改善苗床质量,提高出苗率和幼苗整齐度,减少种子用量,为小麦高产优质奠定基础。精量播种的核心是电动排种器和种子定量装置,通过与计算机系统连接,精确控制种子排放数量和间距。常见的精量播种机主要包括气吸式、机械式和气力式三大类型,采用模块化设计,可实现播种精度和作业质量的同步提升。近年来,随着北斗导航、变量技术的不断发展,小麦精量播种向智能化、可变量方向升级,实现了种子自动定量、播种路径自动导航、播量实时调控等功能,作业精度达到毫米级,较常规机械播种提高20%以上。目前,精量播种技术在我国小麦主产区加速推广,播种面积逐年扩大,为节本增效、绿色生产注入了新动力。未来,随着5G、人工智能等现代信息技术与精量播种装备的深度融合,小麦生产将迈入智慧化、定制化的新阶段。

2.2精准灌溉技术

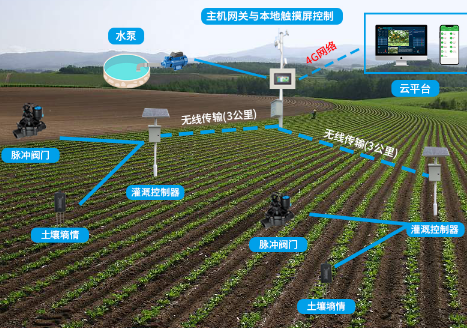

精准灌溉是利用土壤水分传感器、气象监测站等现代信息技术手段,结合作物需水规律和田间墒情,对灌溉水量、灌溉时间和灌溉次数进行精确控制和优化管理的节水灌溉技术。该技术可显著提高水资源利用效率,减少灌溉用水量,防止土壤次生盐渍化,对于缓解小麦生产“干旱缺水、盲目灌溉”的难题具有重要意义。精准灌溉的关键是实时获取作物需水量和田间实际含水量信息,通过大田蒸散发模型、作物生长模型等,开发灌溉决策与调控系统[2]。目前,小麦精准灌溉主要采用喷灌、微灌、埋藏式灌溉等节水工程措施,配合水量智能控制阀、自动灌溉系统等装备,可实现精准定量、定时、定位灌溉。应用研究表明,精准灌溉可节水30%~50%,提高小麦水分利用效率20%~30%,在干旱缺水地区推广应用潜力巨大。当前,小麦精准灌溉正从单一灌溉管控向基于作物生长模型的智能调控发展,灌溉制度也从常规定额向变量配方、实时动态优化升级,作业方式从单一灌溉向水肥一体化迈进。

2.3变量施肥技术

变量施肥是利用3S技术手段,针对田块内部空间异质性,进行养分动态监测与评价,自动生成最佳施肥处方,实现肥料品种、用量和施用位置的实时动态调控,精准满足作物生长需求的定量化、定位式施肥技术。该技术可显著提高肥料利用率,减少面源污染,实现增产增效和绿色可持续发展的双赢。变量施肥的核心是获取高精度的土壤养分和作物长势信息,构建施肥专家决策系统。目前,小麦变量施肥主要采用遥感监测、土壤原位监测等数字化手段,通过机载传感器实时采集数据,反演土壤养分含量和作物长势,自动控制可变量施肥机完成精准撒施。试验表明,小麦变量施肥可节本增效10%~15%,提高养分利用率5%~10%,减少氮磷流失20%~30%。近年来,面对化肥零增长、农业绿色发展的新形势,小麦变量施肥加快了基于作物养分吸收曲线、生育阶段特征的精准调控步伐,呈现出规模化、连续化的发展态势。

2.4智能化植保技术

智能化植保是运用智能控制、视觉识别等现代信息技术手段,对农田病虫草害进行早期预警、精准诊断和靶向防控的现代植保技术。该技术可降低农药使用量,减少环境污染,提高病虫草害防治效率和粮食品质安全,对引领小麦绿色高质高效生产具有重要意义[3]。智能化植保的关键是构建作物—病虫草害知识模型库,研发多源数据融合与智能分析系统。目前,小麦智能植保主要采用无人机遥感监测、田间多光谱成像等技术,通过地面物联网实时采集气象、墒情等数据,开展小麦灾变趋势预测和防控决策。在精准施药环节,可通过实时反馈喷雾靶标信息、自适应调节喷雾参数,实现变量喷雾、定点滴施。应用表明,小麦智能化植保可减少农药使用量30%~50%,提高防治效果20%~30%。近年来,面对农药减量、农残控制的严峻形势,小麦智能植保加快了物联网、人工智能、5G通信等前沿技术的跨界融合,呈现出“天空地”一体化协同作业的发展格局。

3小麦种植机械化与新技术的融合

3.1机械化与新技术融合的必要性

当前,小麦种植面临着生产成本高、资源利用率低、农艺管理粗放等诸多挑战。传统农机装备大多功能单一、自动化水平不高,难以适应现代农业发展需求。而精准农业、智慧农业等新兴农业模式的兴起,对农机装备的智能化、信息化提出了更高要求。推动机械化与新技术的融合发展,是顺应农业现代化发展大势、突破资源环境约束、实现农机农艺耦合的必然选择[4]。一方面,新技术赋能有助于弥补机械化在精细作业、适应性管理等方面的短板,提升管理信息化、生产智能化水平。另一方面,机械化装备是新技术落地的物质载体,融合发展可突破新技术产业化应用瓶颈,实现优势互补、协同增效。二者高度融合,将开创农机装备技术变革和产业升级的新局面,为小麦绿色高质高效生产提供强大动力。

3.2智能装备开发是融合的基础支撑

智能装备是信息技术、智能控制等现代科技与农业机械的高度融合,代表着现代农机装备的发展方向。针对小麦种植环节,亟须加快北斗导航、物联网、大数据等新技术在农机装备上的融合创新,突破智能感知、智能控制、智能执行等关键技术,研发集智能化、自动化于一体的先进适用装备。智能播种机、智能植保机、智能收获机等装备的应用,可精准感知环境信息,自主优化作业参数,减少“盲目操作”,提高种植管理自动化水平;变量施肥、变量施药等技术的融入,可因地制宜调节投入,实现精细管理、提质增效;自动导航、远程监控等功能的拓展,可提升作业精度和作业效率,破解农时劳动力瓶颈制约。

3.3数字农业平台建设是融合的关键抓手

数字农业平台是促进机械化、信息化、智能化深度融合的关键支撑。通过物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术,构建天空地一体化的立体感知网络,汇聚农机装备、环境监测、农事管理、产品溯源等多源异构数据,为智慧决策、精准作业提供数据支撑和信息服务。在小麦生产领域,应重点建设集信息采集、传输、分析、服务为一体的农情遥感监测系统,实现苗情长势、土壤墒情、病虫害发生等信息的实时感知和精准预警;建立小麦品种信息、技术模式、农资投入等农事操作数据库,为精准农事管理、技术集成应用提供支撑;开发农机调度、远程作业、售后服务等智慧应用系统,实现农机装备、农艺技术、信息数据的互联互通和深度融合。数字农业平台的搭建,将打通农机化与信息化融合的数据渠道,赋能农机社会化服务,驱动小麦生产走向更加智能、更可持续的未来。

3.4发展农机农艺融合的社会化服务

发展以农机合作社、农机专业户等为主体的社会化服务组织,是实现机械化与新技术深度融合、推动小麦生产全程全面机械化的重要载体。应积极引导各类经营主体创新服务方式、拓展服务领域,将绿色种植技术、可持续发展理念融入机械化作业环节,为农户提供集机械深松、精量播种、水肥一体化、无人机植保、产品初加工于一体的全程综合机械化服务。推动跨区作业、高端农机应用、产业融合发展等新业态新模式,开展“农机+”订单服务,打通小麦生产、加工、销售全产业链条,实现区域内农机资源的优化配置和服务模式创新[5]。

3.5融合发展面临的挑战与对策

尽管机械化与新技术融合发展前景广阔,但在推进过程中仍面临诸多挑战。突出表现为:一是核心技术自主创新能力不强,智能装备供给不足。部分关键零部件对外依存度高,共性技术基础研究薄弱,制约了智能农机产品创新和产业化应用。二是农机手整体文化素质不高,对先进农机具和信息化管理的接受能力不足,使用维护智能装备的能力亟待提升[6]。三是多源异构的农业数据资源整合共享不够,数据采集标准不统一,数字农业的支撑作用发挥不充分。四是多数农机服务组织规模小、实力弱,服务手段单一,在标准制定、品牌创建、产业融合等方面的引领带动作用不突出。对此,必须采取针对性举措,多管齐下破解制约瓶颈。着力完善政策扶持体系,加大关键核心技术攻关和成果转化应用;建立多元投入机制,加强农机购置补贴、作业补助对新技术新装备的引导;健全农机社会化服务体系,创新服务组织发展模式,发挥新型经营主体引领作用;加快农机手职业化队伍建设,建立先进农机装备操作规程和定期培训制度;加强农业农村信息化标准建设,构建农业数据共享协作机制,强化数字平台支撑。

4结语

在农业机械化背景下,小麦种植产业发展面临新机遇与新挑战。通过发展智能装备、建设数字农业平台、推动农艺农机融合等举措,可有效提升小麦种植的机械化、智能化、精准化水平。展望未来,随着现代农业技术的不断进步与集成应用,小麦种植有望实现生产方式的革命性变革,进一步促进粮食增产、资源节约与生态友好。在产业融合、学科交叉的时代大背景下,跨界思维和协同创新将是小麦种植领域迈向高质高效可持续发展的必由之路。科技赋能农业,以机械化引领小麦种植产业变革升级,让我们携手共建粮食安全、推进农业现代化的美好未来!

参考文献:

[1]路辉丽,彭星星,尹豪,等.河南省小麦生产现状及优质小麦发展对策研究[J].粮油食品科技,2024,32(01):185-192.

[2]杨坤,付春香.农业现代化下小麦种植技术与病虫害防治措施[J].农业开发与装备,2023(11):178-180.

[3]芮菊.浅析宝坻区农业生产机械化技术与推广[J].南方农机,2021,52(24):75-77.

[4]严如玉,赵希梅,向风云,等.中国小麦优势区域生产格局及施肥现状研究[J].麦类作物学报,2024,44(02):230-241.

[5]刘涛,王宝祥,刘东.稻麦种植现状及新技术应用效率研究分析[J].种子科技,2022,40(20):22-24.

[6]刘冬丽.小麦种植技术及病虫害防治要点分析[J].种子科技,2022,40(07):56-58.