林业病虫害防治技术与生态保护建议论文

2024-08-28 10:48:04 来源: 作者:zhouxiaoyi

摘要:随着全球气候变化和人类活动影响的日益显著,林业病虫害问题已成为威胁森林生态系统健康和生物多样性保护的一大挑战。林业病虫害不仅对森林资源造成了严重破坏,影响了林业产业的可持续发展,还对森林的生态环境产生了深远的影响。在这种背景下,探索并实施有效的林业病虫害防治技术显得尤为迫切,这对于维护全球森林的健康状态、保持生物多样性和森林生态系统的稳定性非常关键。本文旨在系统地阐述和分析林业病虫害防治技术的现状、存在的问题以及未来的发展趋势。

摘要:随着全球气候变化和人类活动影响的日益显著,林业病虫害问题已成为威胁森林生态系统健康和生物多样性保护的一大挑战。林业病虫害不仅对森林资源造成了严重破坏,影响了林业产业的可持续发展,还对森林的生态环境产生了深远的影响。在这种背景下,探索并实施有效的林业病虫害防治技术显得尤为迫切,这对于维护全球森林的健康状态、保持生物多样性和森林生态系统的稳定性非常关键。本文旨在系统地阐述和分析林业病虫害防治技术的现状、存在的问题以及未来的发展趋势。通过这一分析,我们将提出一系列结合生态保护核心理念的建议,旨在为国内外林业病虫害的有效防治和森林生态保护工作提供科学的参考。这些建议将涵盖技术创新、政策支持等方面,以期在全球范围内推动森林资源的可持续管理和利用,实现森林生态系统的长期稳定与健康发展。

关键词:林业病虫害;防治技术;生态保护;保护建议

1林业病虫害防治与生态保护的重要意义

林业病虫害防治与生态保护对于维持生态平衡、促进森林资源的可持续利用具有重要意义。据统计,每年全球有约3500万公顷的森林受到病虫害影响,造成约1500亿美元的经济损失,各类病虫害(如松木线虫、亚洲长角金龟、松材线虫病等)对树种的生长和生长空间产生恶劣影响,甚至可能导致森林资源枯竭。在这种情况下,采取有效的林业病虫害防治措施,以减轻由此带来的生态破坏和经济损失显得尤为重要,林业病虫害防治技术具有多样性,包括生物防治、化学防治、物理防治等方法,旨在通过多途径、多层次的手段控制病虫害的发生与蔓延。例如,生物防治方法通过引入天敌或应用生物制剂实现病虫害的生物学控制,这种方法具有环保性和可持续性。相较之下,化学防治方法通过使用具有杀虫、杀菌效果的化学农药进行病虫害防治,但可能引发环境污染。同时,维护生态平衡也是林业病虫害防治与生态保护的关键要素,根据一项涵盖60种树木的研究,可知森林生态系统具有较高的生物多样性[1],此类生态系统更能抵抗病虫的入侵,因此在实施林业病虫害防治技术时,需充分考虑维护生态多样性、减少生物干扰等环保因素,避免采用可能破坏生态平衡的方法。

此外,林业病虫害防治与生态保护关系到国家的经济、环境和社会发展,以我国为例,截至2020年,全国森林覆盖率达到23.04%,森林可持续经营认证面积达到7060万公顷,其中有效病虫害防治成果起到关键作用。结合国际林业病虫害防治最佳实践和生态保护的理念,维持森林健康监测与评估体系的建设,提高林业病虫害监测预警能力,并通过多部门合作推行森林病虫害防治策略,可确保森林资源的合理利用、生态系统的和谐,以及人类福祉的实现。

2林业病虫害防治技术

2.1林业病虫害生物防治技术

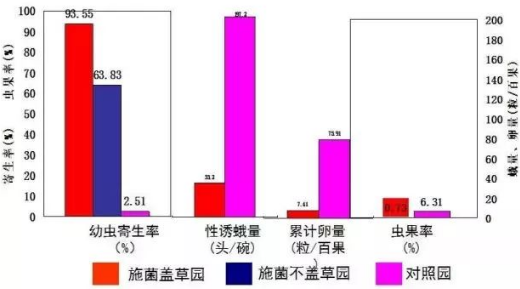

林业病虫害生物防治技术利用生物性因素如捕食性昆虫、寄生物和病原微生物,通过综合运用它们的积极作用来达到控制病虫害的目的,这种方法被应用于林业害虫防治领域,其独特的优势包括安全性、环保性和高效性。生物防治技术中,如瓢虫(Coleoptera:Coccinellidae)、蜈蚣(Myriapoda:Chilopoda)和蜻蜓(Odonata:Anisoptera)等放牧性天敌普遍运用于病虫害的预防和控制。瓢虫是一种捕食性极强、食量巨大的昆虫,其幼虫和成虫均可捕食大量的蚜虫(Hemiptera:Aphididae)、螨类(Arachnida:Acarina)和其他瓢虫幼虫等多种林业害虫。根据实地测量数据,瓢虫每天可捕食达到150~200只蚜虫,这种明显的掠食能力使其在生态平衡中占有举足轻重的地位。

除此之外,在林业病虫害防治方面,微生物防治技术也备受青睐。例如,比菌酸唑菌剂(Beauveria bassiana),从其早期研究至今已经有数十年的历史,经过严格的科学实验和实践检验,证实了其在环保、高效和持久防治方面的优越性,成为林业病虫害有效控制的关键途径。比菌酸唑菌剂能有效控制松毛虫(Dendrolimuspini)、松毛刺蛾(Dendrolimus punctatus)等多种有害生物,研究数据表明,当比菌酸唑单细胞生长至1×107CFU/mL浓度时,即可发挥显著的防治作用。基于上述技术和可持续发展的策略,结合生态学的基本原则,研究人员已经成功构建了绿色防治体系,这一体系的实施和推广使生物防治技术在防治林业病虫害方面发挥了至关重要的作用。

2.2林业病虫害防治化学防治技术

林业病虫害的化学防治主要涉及杀虫剂、杀菌剂和杀螨剂等化学药剂的合理使用,以防治林业病虫害。科学家已经研究出许多高效、低毒的化学制剂,如巴虫清(Bacillus thuringiensis subsp.kurstaki,Btk)、呋虫胺(Avermectin)和啶脒(Imidacloprid)等。巴虫清是一种具有内吸效果的生物杀虫剂,对各种害虫,如松毛虫(Dendrolimus pini)和松毛刺蛾(Dendrolimus punctatus)等,具有优异的防治效果。研究数据显示,巴虫清在25万分之一的浓度下,可使松毛虫等害虫的防治效果达到95%以上。呋虫胺是一种广谱杀虫剂,对螨类(Arachnida:Acarina)和蚜虫(Hemiptera:Aphididae)等多种害虫具有很好的防治作用[2]。而啶脒则是一种具有双重作用的杀虫剂,既能触杀病虫害,同时具备预防传染病的功能。化学防治技术的应用还包括加强林业病虫害的监测,针对不同地区的病虫害情况选择适应性强、药效持久的药剂,以及细致地实施药物治疗等。在病虫害防治过程中,可以通过集成治理策略降低化学防治对环境和生物多样性的影响,从而提高林业病虫害化学防治的可持续性。这种综合方法通过引入生物防治、物理防治以及农业生态系统管理等手段,既能减轻化学防治的冲击力度,又能使防治得以实现最佳效果。化学防治与其他病虫害防治方法结合应用,这将有助于最大限度提高防治效果,降低对环境及生物多样性的影响。如此一来,既保障森林健康和生物多样性,又有效防止了林业病虫害的发生及蔓延,为实现林业可持续发展打下坚实基础。

2.3林业病虫害物理防治技术

物理防治技术依据物理学原理对病虫害实行控制,包括机械捕捉、温度调控、光学诱捕和声学驱赶等多种方式。一方面,机械捕捉方法适用范围广泛,如黏板、捕虫灯等,这些陷阱依照特定设计制造,有效捕捉病虫害。另一方面,温度调控针对病虫害对温度变化的敏感程度,设定防治策略,例如,降低温度或增加湿度,干扰病虫害的生长或繁殖。同时,光学诱捕技术运用特定波长的光源,如紫外灯,吸引昆虫,借助黏板或捕虫灯等捕捉设备实现防治效果,根据研究,波长处于320~450nm区间的紫外线光源,拥有显著的诱虫效果,能捕获多种夜间活动的害虫。声学驱赶技术则利用特定频率、振幅的声波产生干扰,影响病虫害的行为和生态平衡,从而实现防治目标[3]。例如,模拟并放大捕食性昆虫(如蜈蚣,Myriapoda:Chilopoda)所发出的声波,构建一种声波驱虫方法,物理防治技术具有对环境和人体无副作用、操作简便、成本较低等优点,渐渐成为林业病虫害防治中的关键手段。总体来说,物理防治技术在林业病虫害防治中发挥着越来越重要的作用,不仅操作简便、成本较低,还无环境和人体副作用。通过这一技术,可对林业病虫害进行有效监控和防治,保护森林生态平衡和生物多样性,对于实现林业可持续发展具有重要意义。在未来病虫害防治研究中,物理防治技术将与生物防治、化学防治等多种防治方法相结合,提高防治效果,降低对环境和生物多样性的影响。

2.4林业病虫害植物抗性育种技术

植物抗性育种技术通过对树种进行遗传改良,旨在选育出具有病虫害抗性的优良品种,以此达到防治林业病虫害的目的,其主要方法包括世代选择法、杂交育种法、分子标记辅助选择和基因工程等。世代选择法利用植物自然变异和人工选择,筛选具有病虫害抗性的植物后代。杂交育种法是在两个或多个含有抗性基因的亲本之间进行杂交,通过遗传重组和新基因组合,培育具有较高抗病虫害性能的后代品种。分子标记辅助选择技术根据植物基因组中与病虫害抗性基因关联度较高的标记,对抗性品系进行筛选和组合。基因工程则通过转基因等手段,在分子水平上将具有病虫害抗性的基因转移到植物体内,使植物表现出抗病虫特性。研究数据显示,福建省成功选育的抗松材线虫病(Bursaphelenchus xylophilus)杉木品种“福杉1号”抗性明显优于普通杉木(Cunninghamia lanceolata),其受松材线虫感染的株率降低了50%。这一成果标志着传统的林业病虫害防治从依赖药剂防治向遗传改良转变,进一步增加了生态环境和人体健康保障。通过植物抗性育种技术,有望减少林业系统对化学防治的依赖,提高对病虫害的抗性,降低虫害对林业产量的影响,该技术结合现代遗传学、生物学和生态学等多学科知识,实现多途径综合防治,为实现林业产业和生态平衡可持续发展提供了重要技术支撑,如同其他防治方法,抗性育种技术同样需要与生物防治、物理防治和化学防治等多种手段相结合,优化林业病虫害防治策略,降低对环境和生物多样性的影响,为未来绿色林业发展打下坚实基础。

3林业生态保护建议

3.1森林资源合理利用与管理

为了有效保护森林资源,应当从森林资源的合理利用和科学管理着手,世界各国已经意识到,森林生态系统是维护地球生物多样性、减缓全球气候变化的关键要素。我国森林覆盖率已经从20世纪50年代的8.6%提高到了2018年的22.96%,但仍然低于全球平均水平(31.6%),可以从以下几个方面着手提高森林资源的利用效益和管理水平。首先,实施分类管理,将国家森林资源划分为生态用林、经济用林和生产用林,并在规划中加入不可侵犯林地、生态保护红线等概念。对于生态用林区,加强自然保护区、国家公园等森林生态安全屏障建设,提高森林生态效益。其次,采用先进的遥感技术和地理信息系统(GIS)来监测森林和土地覆盖变化,定期评估森林资源的更新情况,为政策制定提供科学依据。此外,推广高效造林技术和优良树种,提高木材的生产效益。如常绿阔叶种类(如Arborea)和高品质速生材种类(如杨树、杉木等),可以依据土壤类型、气候条件等因素选种,同时采用精细化管理,降低生产成本,提高单位面积木材产值。最后,要加强国内外多极化生态保护合作,分享森林资源管理经验,共同推动森林生态保护工作。

3.2提升森林管理与保护技术水平

技术创新是提高森林生态保护水平的关键,通过引入和培育先进的森林管理与保护技术,可以高效地开展森林资源调查、监测、保护和治理工作,降低森林生态系统的破坏风险,确保森林生态系统的长期稳定发展。首先,在森林资源调查方面,利用高分辨率遥感卫星、无人机等现代化手段收集精细化的森林资源数据。结合地理信息系统(GIS)、全球定位系统(GPS)和地理大数据分析技术,实现对森林资源的实时跟踪和精准管理。其次,在森林灾害防治方面,依托大数据、云计算等技术分析不同地域特点,预测森林灾害的发生概率和严重程度,通过气象遥感等技术建立森林火险预报系统,科学制定火险等级,提升森林火灾防治能力。此外,在森林病虫害防治方面,结合生态学、病理学、昆虫学等学科知识,研究病虫害传播规律,开发生物防治、物理防治技术,降低对化学药剂防治的依赖程度,减轻对森林生态环境污染程度。最后,在森林采伐和更新方面,推动高效低碳的绿色采伐技术,如连续覆盖采伐、分布式采伐等,以避免森林生态破坏和裸露土地面积的过度扩大,同时推广栽植指南和技术规程,以确保森林更新可持续进行。

4结语

为确保森林生态系统的健康与稳定,需要从不同角度推动林业病虫害防治和生态保护工作。首先,结合生态学、病理学和昆虫学知识,研究森林病虫害的传播规律,优化防治策略,同时将生物防治和物理防治技术纳入森林病虫害的防治体系,逐步减少对化学药剂的使用,降低其对森林生态环境的负面影响。其次,还需完善林业生态补偿机制,确保保护工作得到充足资金支持,培养具有专业素养的森林生态保护人才,推动科技创新和应用,将高效、绿色的病虫害防治技术应用于实践,加强社会各界对森林生态保护的参与和支持,增强公众的环保意识,形成共治共享的生态保护大格局。

参考文献:

[1]李玉明,张翠平,刘涛涛.应用生物防治技术控制松毛虫的研究进展与展望[J].中国森林病虫,2020(02):25-29.

[2]张智青,何钦儒,陈桂林等.基于遥感和地理信息系统的森林病害监测方法研究.林业科学研究[J],2019,32(03):145-150.

[3]刘青.江河源区生态系统服务价值与生态补偿机制研究——以江西东江源区为例[D].南昌大学,2007.