内蒙古台墩山石灰岩矿矿床地质特征与成矿机理研究论文

2024-05-17 10:40:58 来源: 作者:liyuan

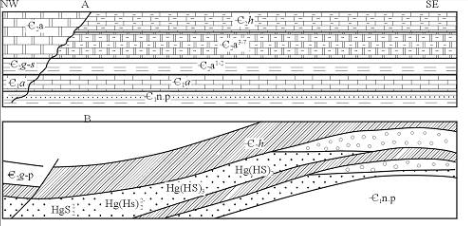

摘要:台墩山石灰岩矿矿区大地构造位置处于华北地台山西台隆与鄂尔多斯台坳接壤处,古生代寒武纪以动荡浅海潮坪相碳酸盐岩沉积为主,成矿地质条件较好。本区以早太古代花岗岩为古老结晶基底,寒武系馒头组、张夏组沉积岩为盖层。区内矿床赋存于寒武系中统张夏组中,详分为三个岩段,分别为一岩段、二岩段及三岩段,其中Ⅰ矿层赋存于三岩段,Ⅱ矿层赋存于一岩段,矿层围岩界线清楚,矿层内夹石呈规律性分布。矿床成因属典型浅海潮坪相悬浮搅动化学生物沉积环境,多种找矿标志明显,研究结果为以后同类矿床勘查提供一定参考。

摘要:台墩山石灰岩矿矿区大地构造位置处于华北地台山西台隆与鄂尔多斯台坳接壤处,古生代寒武纪以动荡浅海潮坪相碳酸盐岩沉积为主,成矿地质条件较好。本区以早太古代花岗岩为古老结晶基底,寒武系馒头组、张夏组沉积岩为盖层。区内矿床赋存于寒武系中统张夏组中,详分为三个岩段,分别为一岩段、二岩段及三岩段,其中Ⅰ矿层赋存于三岩段,Ⅱ矿层赋存于一岩段,矿层围岩界线清楚,矿层内夹石呈规律性分布。矿床成因属典型浅海潮坪相悬浮搅动化学生物沉积环境,多种找矿标志明显,研究结果为以后同类矿床勘查提供一定参考。

关键词:台墩山石灰岩矿;矿床地质;矿床成因;找矿标志;成矿机理

1地层

矿区地层出露简单,主要基岩地层为寒武系下统馒头组、中统张夏组,现由老到新分述如下。

1.1寒武系下统馒头组

主要分布矿区北东朔州窑,南东胶泥沟一带,长3140m、宽560m、厚60.76m,出露面积0.77km2。主要岩性为细粒石英砂岩、紫红色含云母页岩、含粉砂泥质页岩和细粒石英砂岩互层、含云母粉砂质页岩及钙质含绢云母粉砂质页岩。产状312。∠1。~3。,发育水平层理、浪成交错层理及不对称浪成波痕,古地理环境为温暖潮湿滨海潮间带陆源浊积层,与下伏太古代钾长花岗岩呈不整合接触,与上覆张夏组呈整合接触。

1.2寒武系中统张夏组

主要分布矿区西北台墩山及西南坟头山-凤凰山一带,长2980m、宽480m、厚76.66~148.51m,平均130.5m,为水泥用石灰岩含矿层。岩性为浅灰色鲕粒粉晶灰岩,青灰色薄层粉晶灰岩,夹少量竹叶状砾屑灰岩、生物碎屑灰岩、白云质条带状粉晶灰岩及泥质条带状粉晶灰岩;产状312。∠1。~3。。该地层因剥蚀和第四系黄土层覆盖,呈不规则的港湾状出露,与下伏馒头组呈整合接触。1.2.1一岩段

主要在台墩山-凤凰山一带以北东向近水平展布,长2556m,宽304m,厚17.07~100.97m,平均63.67m。岩性上岩层岩性主要为灰色薄层粉晶灰岩、浅灰黄色含白云质条带状粉晶灰岩,局部浅灰色鲕粒粉晶灰岩(白鲕粒)及浅灰色中厚层粉晶鲕粒灰岩(黑鲕粒)下岩层岩性主要为浅灰黄色中厚层砂屑灰岩、薄层粉砂质灰岩及薄层粉砂质泥质灰岩,砂屑为泥晶方解石团粒(初始鲕粒)内碎屑结构,启示初始鲕粒在水深10~15m呈半原地悬浮状搅动沉积环境。该岩段与上覆二岩段为整合接触,与下伏寒武系下统馒头组为整合连续沉积。

1.2.2二岩段

主要分布于矿区中部北东-南西向展布,层位稳定,长1360m,宽10~27m,厚度2.52~21.29m,平均9.83m。岩性主要为褐灰色薄层泥砂质粉晶灰岩、泥砂质条带状粉晶灰岩,产状稳定,是Ⅰ与Ⅱ矿层间夹石层。与上覆张夏组三岩段整合接触,与下伏张夏组一岩段上岩层呈整合接触。

1.2.3三岩段

主要分布于矿区的西南部北东-南西向展布,长2132m,宽176~429m,厚2.46~73.50m,平均37.27m。主要岩性为青灰色薄层粉晶灰岩,含白云质条带粉晶灰岩、少量浅灰色鲕粒粉晶灰岩(白鲕粒)和竹叶状砾屑灰岩,凤凰山一带鲕粒灰岩层面夹浅灰绿色含海绿石薄层粉晶灰岩。为水泥用石灰岩I矿层,该矿层岩性、岩相稳定,矿层厚度大,矿石质量佳,可采条件好。

2构造

勘查区构造简单,寒武系为底不平、上缓倾的单斜构造,地层总体走向40。,倾向310。,倾角1~3。,区内断层及褶皱构造不发育,局部有小挠曲或地向斜,该挠曲位于矿区南东方向,由张夏组一岩段灰岩组成,轴向北北东,长500m左右,倾向南东,倾角由平缓向68。变化,转折端最大倾角70。,形成较典型的膝状弯曲[1]。

3岩浆岩

区内岩浆岩不发育,只沿清水河河床及冲沟底部小范围出露太古代中粗粒似斑状花岗岩和钾长花岗岩。地表及深部未发现后期侵入岩和脉岩。古生代至挽近没有岩浆活动[2]。

3.1太古代似斑状花岗岩

该侵入岩时期为太古代第一期第二次,主要在大湾村北部出露,岩石呈深灰色、灰色、灰白色,中粗粒似斑状结构,块状构造。矿物颗粒大小不等,平均粒径2.5mm;斑晶主要为斜长石,少量为钾长石。矿物成分斜长石(45%),石英(40%),石榴石(10%),黑云母及少量条纹长石和暗色矿物(5%)。

斜长石呈半自形,他形不规则板状体,表面轻微绢云母化及土化,双晶纹不明显,部分具明显的聚片双晶纹,边缘粒化,因受挤压具波状消光,晶体微微扭曲,部分颗粒纵横破裂。

石英多为压碎,略有移位,破碎后重结晶,呈不规则碎粒集合体,免于完全破碎的颗粒边缘明显粒化,具明显波状消光,粒径一般较大,为5mm以上。条纹长石,仅见透镜状条纹长石定向排列,粒径0.5mm。

黑云母呈不完整的鳞片状。细片状或是簇状,有的被挤压揉碎,晶体弯曲或解理面滑动与其他矿物杂乱混生。

3.2太古代钾长花岗岩

清水河河床两岸不规则分布。呈灰白色、浅肉红色,中粗粒花岗结构、变余、碎裂结构,块状构造,矿物成分条纹长石(60%),石英(30%),含少量石榴石、硅线石。斜长石、钾长石,长轴定向大致平行叶理排列。

4矿层特征

矿区位于清水河县台墩山-凤凰山一带,依据区内水泥用石灰岩矿地质成矿条件、控矿因素,成因类型及古地理环境,空间分布范围、形态、产状、规模、厚度、品位及夹石层特征,全矿区以2勘探线为界,北东为北段,南西为南段;矿层主要赋存寒武系中统张夏组中,共圈定水泥用石灰岩I、Ⅱ两个矿层,南段矿床含矿系数0.78。

依据取样分析结果及进一步地质调查分析论证,认为该段石灰岩仅顶部I矿层可采,矿层零星出露山脊顶端,底部Ⅱ矿层厚度及品位变化大、夹石多、质量差、剥采比大于0.5,为非工业矿层。故勘探阶段未对该段开展进一步地质勘查工作,南段圈定为勘探区。

南段I、Ⅱ矿层符合水泥用石灰岩矿工业要求。I矿层沿走向于坟头山-凤凰山山脊零星分布,厚度不稳定,但矿石质量较佳。Ⅱ矿层于朱三坟、坟头山及凤凰山山脊向南延伸至区外。I矿层岩性岩相较稳定,为本区水泥用石灰岩的主要工业矿层。本勘探报告着重阐述南段地层情况。

4.1Ⅰ矿层

4.1.1矿层地质特征

矿区水泥用石灰岩I矿层,主要分布在坟头山-凤凰山一带,在朱三坟山脊零星出露。该矿层赋存于寒武系中统张夏组三岩段中,赋矿岩性为黄灰色白云质条带状粉晶灰岩、青灰色薄层粉晶灰岩。主要沿坟头山-凤凰山山脊北东15。展布,向北西缓倾的单斜构造,产状312。∠1-5。,为薄层状、层状构造,北西侧被第四系上更新统黄土覆盖,与下伏寒武系中统张夏组二岩段呈整合接触,根据岩性和颜色反映该时期古地理环境相对稳定,但海水有逐渐变浅趋势。

4.1.2矿层空间分布及变化规律

经64个钻探工程在坟头山-凤凰山间控制Ⅰ矿层长2618m,宽331m,面积0.22km2;3号和33号勘探线及ZK1-1、ZK1-2、ZK33-1在朱三坟控制Ⅰ矿层长141m,宽172m,面积0.02km2。全矿层岩性、岩相、厚度变化较稳定,矿层出露总面积0.52km2,平均厚30.05m,矿层厚度变化系数(vm)53.48%,矿层含矿率为0.828,矿层连续,赋存标高1333~1447m,平均标高1400m。

4.2Ⅱ矿层

4.2.1矿层地质特征

主要分布在朱三坟-坟头山-凤凰山一带,矿层赋存于寒武系中统张夏组一岩段上岩层中,赋矿岩性为灰色中厚层鲕粒粉晶灰岩、泥质条带状粉晶灰岩夹浅灰色鲕粒粉晶灰岩与薄层粉晶灰岩互层。主要沿朱三坟-凤凰山北东15。展布,向北西缓倾的单斜构造,局部发育小的挠曲构造,地层产状312。∠1~5。,为薄层状、厚层状构造,与上覆寒武系中统张夏组二岩段,呈整合接触,与下伏寒武系中统张夏组一岩段下岩层砂屑灰岩连续沉积,呈整合接触,该段与下伏寒武系下统馒头组呈整合接触。

4.2.2矿层空间分布及变化规律

经91个钻探,以100m×100m工程间距控制Ⅱ矿层长3257m,宽133m。全矿层岩性、岩相、厚度变化较稳定,矿层出露总面积1.17km2,平均厚33.81m,矿层厚度变化系数(vm)38.42%,含矿率为0.75,矿层连续,底板赋存标高1298~1356m,平均标高1329.87m。

5矿层围岩和夹石

5.1矿层围岩

矿区Ⅰ矿层直接出露地表,顶部没有围岩,南部被第四系上更新统黄土层覆盖,底板为寒武系中统张夏组二岩段灰褐色泥砂质条带状粉晶灰岩。Ⅱ矿层顶板为中统张夏组二岩段,底板直接围岩为灰黄色中厚层粉晶砂屑灰岩。

5.1.1灰褐色泥砂质条带状粉晶灰岩

矿物成分主要为粉晶方解石55%~60%,粒径0.03~0.05mm;砂质15%~20%,主要为石英质,粒状半自形粒状结构,粒径0.03mm;铁泥质15%~20%,褐黄色,粒径0.02~0.05mm;绿泥石5%,粒状,粒径约0.05mm,零星镶嵌于其他矿物之间。该层厚度2.00~21.29m,平均厚度8.37m,厚度变化系数53.06%,厚度在水平方向上局部有增厚、变薄现象,南北两端较薄,中间相对较厚,底板赋存标高1358.33~1405.91m,平均底板标高1386.80m,平均顶板标高1395.17m,整体呈东高西低态势。CaO含量2.88%~51.02%,平均含量36.05%,品位变化系数20.58%,属稳定型;MgO含量0.14%~3.19%,平均含量1.31%,品位变化系数62.50%,属较稳定型。该层与Ⅰ、Ⅱ矿层为连续沉积。属近岸浅海纵向加积浊积层。

5.1.2灰黄色粉晶砂屑灰岩

矿物成分主要为方解石占60%~65%,粒状,粒径0.06~0.09mm;砂质占25%~30%,主要由石英和少量白云母组成,石英,半自形粒状结构,粒径0.03~0.05mm,无色透明,白云母,片状,粒径约0.05mm;铁泥质10%~15%,黑色,褐黄色,粒径约0.05mm,呈粒状、絮状不均匀分布。该层厚度0.79~12.80m,平均厚度4.91m,厚度变化系数49.60%,厚度在水平方向上局部有增厚、变薄现象,南北两端较薄,中间相对较厚,赋存标高1323.95~1356.68m,平均底板标高1329.02m,平均顶板标高1343.95m,整体呈东高西低态势。CaO含量2.49%~44.15%,平均含量27.10%,品位变化系数35.50%,属稳定型;MgO含量0.08%~13.85%,平均含量4.33%,品位变化系数89.80%,属不稳定型。与上覆Ⅱ矿层为连续沉积,整合接触,界线明显,与下伏寒武系下统馒头组呈整合接触。

5.2矿层夹石

5.2.1Ⅰ矿层内夹石

根据矿石类型及品位,该矿层圈定一层内夹石,编号为I-NB,该内夹石岩性为白云质条带状粉晶灰岩,夹石厚度2.00~25.40m,平均厚度10.04m,厚度变化系数57.47%,属较稳定型。CaO含量沿走向变化区间为34.19%~43.06%,平均含量40.52%,品位变化系数11.05%;沿倾向变化区间39.61%~44.79%,平均含量42.90%,品位变化系数10.16%,属稳定型;MgO含量沿走向变化区间为1.00%~2.13%,平均含量1.62%,品位变化系数29.05%,沿倾向变化区间1.47%~2.13%,平均含量1.75%,品位变化系数24.39%,属稳定型,可知Ⅰ矿层内夹石CaO、MgO总体含量变化平稳,为稳定型夹石。

5.2.2Ⅱ矿层内夹石

Ⅱ矿层根据矿石类型及品位,该矿层共圈定三个内剥离类型,分别为Ⅱ-NB1、Ⅱ-NB2、Ⅱ-NB3.该矿层内剥离岩性主要为泥质条带状粉晶灰岩,鮞粒粉晶灰岩。Ⅱ-NB1厚度2.00~34.52m,平均厚度11.47m,厚度变化系数73.70%,属不稳定型;Ⅱ-NB2厚度2.00~36.79m,平均厚度10.01m,厚度变化系数79.77%,属不稳定型;Ⅱ-NB3厚度4.00~19.61m,平均厚度10.45m,厚度变化系数51.03%,属不稳定型。

6成矿机理研究

6.1矿床成因

本区早寒武世晚期,本区地壳逐渐下降,海水侵入,在清水河附近由于海岸线基底起伏不平,在气候燥热的条件下,沉积厚度不等的紫红色浅海相碎屑岩,且不整合于早太古代花岗岩之上。中、晚寒武世,本区全部处于汪洋大海之中。气候由燥热转为温暖,海水逐渐加深,海面时有升降,在海水动荡剧烈,海浪冲刷海岸的环境下,沉积中寒武世鮞粒粉晶灰岩及竹叶状粉晶灰岩。晚寒武世早期海底微抬,海水变浅,气候变热,在强氧化环境下沉积炒米店组生物碎屑灰岩及白云质灰岩[3]。水介质由碱性-弱碱性-中性渐变。因此,矿床成因属典型浅海潮坪相悬浮搅动化学生物沉积环境。

6.2找矿标志

通过以上综合研究认为,鲕粒粉晶灰岩,张夏组第二岩段褐灰色泥砂质条带状粉晶灰岩为矿区水泥用石灰岩找矿的标志层。

参考文献

[1]田璐.浅析内蒙古清水河县北山地区水泥用石灰岩矿地质特征及成因[J].西部资源,2021(5):141-142+145.

[2]何家文.安徽省泾县庄里熔剂用灰岩矿地质特征及开采利用条件[J].冶金与材料,2023,43(10):57-59.

[3]莫小宗.内蒙古旗杆庙石灰岩矿地质特征与找矿标志研究[J].冶金管理,2020(3):149+152.