苯并[a]芘对海洋生物的毒性效应研究进展论文

2024-05-13 11:04:57 来源: 作者:liyuan

摘要:苯并[a]芘在环境中具有高分布性、高毒性和致癌性,相关研究较为广泛。海洋环境中的苯并 [a]芘主要源于人类活动。文章简要介绍了苯并[a]芘的入海途径,概述了其对浮游植物微藻、软体动 物及鱼类的急性毒性、亚慢性毒性,以及其在生物体内的蓄积能力。

摘 要:苯并[a]芘在环境中具有高分布性、高毒性和致癌性,相关研究较为广泛。海洋环境中的苯并 [a]芘主要源于人类活动。文章简要介绍了苯并[a]芘的入海途径,概述了其对浮游植物微藻、软体动 物及鱼类的急性毒性、亚慢性毒性,以及其在生物体内的蓄积能力。

关键词:多环芳烃;苯并[a]芘;入海途径;毒性

1 多环芳烃

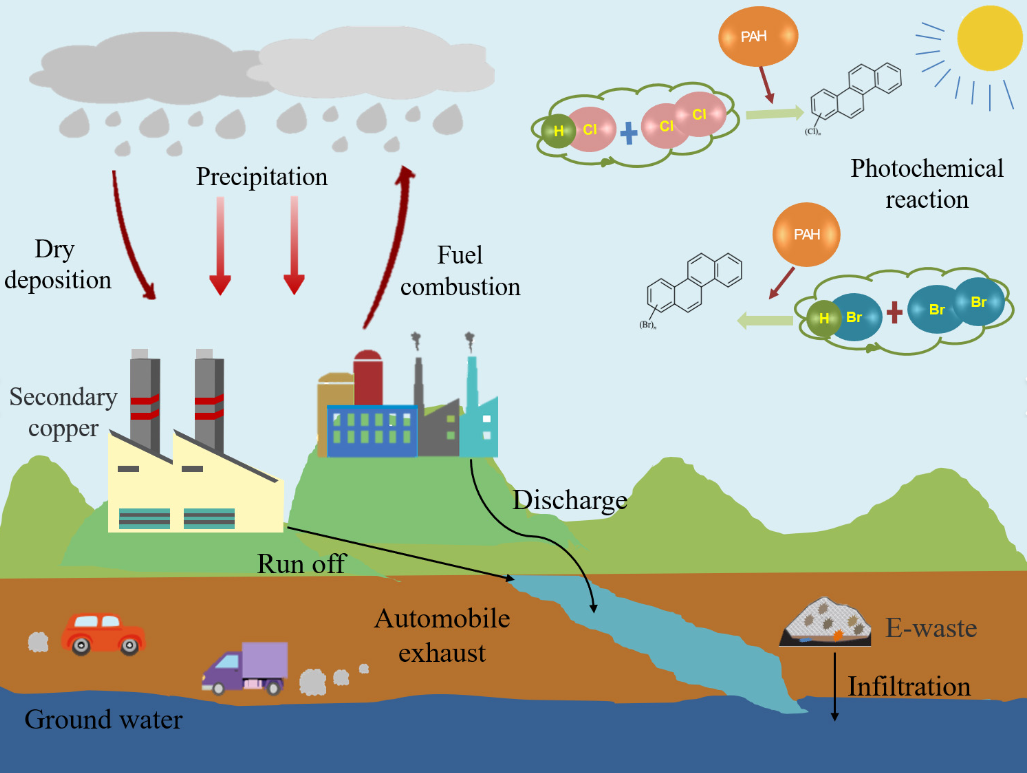

多环芳烃(Polycyclic Aromatic Hydrocarbon, PAH)是指由两个或两个以上苯环,以稠环的形式连 接形成的一类芳香族化合物,是环境中广泛存在的 一类持久性有机污染物(persistent organic pollution, POPs)[1]。随着城市化进程的不断推进、现代工业的 发展和城市人口数量占比的逐渐升高,工业、城市固 废废水排放量增加,其中包含大量 PAHs 污染物。这 些污染物可以通过物理方式(如降水、径流和渗透 等)进入自然水体和沿海水域,造成 PAHs 水体污 染,危害水生生态环境,损害人类健康。除城市化影 响,人类交通、养殖、医疗等生产生活中产生的 PAHs 也会通过各种途径进入水体,造成水生生态 环境污染。

B[a]P 又称 3,4-苯并[a]芘,是一种由 5 个苯环 的多环芳香族构成的碳氢化合物。纯晶体为 C20H12, 分子质量为 252.309,熔点为 179~179.3 ℃ , 溶解度 仅为 3.8 g/L(25 c),略溶于乙醇和甲醇,溶于苯、甲 苯、乙醚等。B[a]P 具有生物积累性,极易溶解于脂 肪,不仅能通过溶解于脂肪迅速进入生物细胞,而且 还难以排出体外。因此在环境中,B[a]P 极容易通过 食物链传递,积累在高等动物体内,增加其患癌和畸形突变的风险。

2 多环芳烃的入海途径

海洋环境中 PAHs 的来源主要有三种,分别为 生物代谢合成、地球化学作用合成以及人类活动的 输入。前两者属于 PAHs 的天然源,人类活动的输入 是海洋环境中 PAHs 的主要来源[2] 。每年有数十万t 石油产品和原油经由世界各地炼油厂和石油化工厂 的废弃物排放到水体中。这是人类活动向海洋输入 PAHs 的主要方式之一。除此之外,水产养殖、城市 交通中未经处理的污染物渗入地下,随着地下径流 流入海洋,也是造成海洋环境 PAHs 污染的主要原 因。海水中 PAHs 含量并不高,但是面积分布广,主 要通过水平扩散作用在海水中移动,造成大面积污 染。此外,PAHs 的分布与其来源有很大的关联。例 如,船油的流出是海上航道中 PAHs 的主要来源;表 层海水中的 PAHs 多来自大气沉降。

大气环境中积累了许多由人类燃煤等活动产生 的 PAHs,经过较长时间、较远距离的迁移后,通过 雨雪作用进入地表或水体环境。大气颗粒物的干、湿 沉降是大气中 PAHs 的主要迁移过程,也是表层水 体中 PAHs 的重要来源。世界海洋中有 10%~18%的 PAHs 都来源于大气沉降[3]。

3 苯并[a]芘的海洋生物毒性

3.1 苯并[a]芘对浮游植物的毒性效应

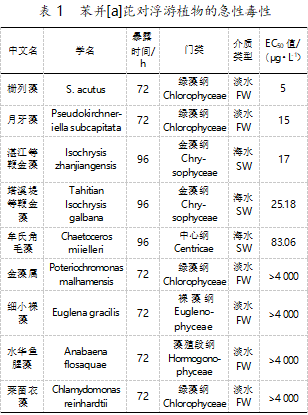

B[a]P 对淡水微藻的毒性研究涉及 6 个物种,而 对海水微藻的毒性研究仅涉及 3 个物种。苯并[a]芘 对淡水微藻的急性毒性 EC50 值为 5~4 000 μg/L(见 表 1)。现有研究表明,对 B[a]P 最敏感的微藻是栅列 藻,其 EC50 值仅为 5 μg/L。沈忱等[4]研究了 B[a]P 对 海洋微藻湛江等鞭金藻、塔溪堤等鞭金藻和牟氏角 毛藻(Chaetoceros miielleri)的急性毒性,其 EC50 值 分别为 17 μg/L、25.18 μg/L 和 80.06 μg/L。

3.2 苯并[a]芘对软体动物的毒性效应

3.2.1 苯并[a]芘对软体动物的急性毒性效应

软体动物中的瓣鳃类(又称斧足类),包括文蛤、 毛蛤、牡蛎、扇贝、蚶等,大多数营固着生活,其取食 方式有两种,一种是沉积取食;另一种是过滤取食。 瓣鳃类动物常被当作监测海洋环境的指示生物。这 是因为其通过自身的滤食器官来取食,通过摄食海 洋中的小分子物质来为自身提供营养;出于这个原 因,其体内富集了许多重金属和有机污染物。B[a]P 对软体动物急性毒性的相关性研究并不多。研究表明,B[a]P 对鲍鱼的 96 h-LC50 值为 1 005 μg/L。

3.2.2 苯并[a]芘对软体动物的慢性毒性

B[a]P 对软体动物慢性毒性的相关研究并不多。 其中,B[a]P 对囊螺的 21 d-LOEC 和 21 d-NOEC 值 分别为 30 μg/L 和 15 μg/L,对鸡帘蛤的 12 d-LOEC 值为 500 μg/L。研究表明[5],B[a]P 对泥蚶体内的抗氧 化防御系统(Antioxidative Defense System,ADS)和 代谢系统(EROD、GST)具有明显的诱导作用。B[a]P 进入生物体后,经代谢会产生大量活性氧化物质,这 类物质如果不能被及时清除,将会造成 DNA 损伤; 且 B[a]P 对菲律宾蛤生物大分子的损伤作用呈时 间—剂量的效应关系[6-7]。

3.2.3 苯并[a]芘对软体动物的累积效应

目前,不同海域贝类体内PAHs 污染的相关性 研究较多。其中,B[a]P 的蓄积含量尤其值得关注。聂 利红等[8]测定了天津海区泥螺软体组织、头部、鳃、 肝脏、胃和腹足的 B[a]P 含量。其中,只有鳃和肝脏 中检出了 B[a]P,含量分别为 124 ng/g 和 168.5 ng/g (dw)。日本蚬和文蛤对 B[a]P 的 1 d 蓄积量值分别 为 0.160 μg/L 和 30.5 μg/L。而非底栖淡水物种对 B [a]P 的富集作用并不大。其中,膀胱螺属对 B[a]P 的 3 d 蓄积量值为 2.5 μg/L,而贻贝对 B[a]P 的 91.32 d 蓄积量值仅为 0.000 195 μg/L。

3.3 苯并[a]芘对鱼类的毒性效应

3.3.1 苯并[a]芘对鱼类的急性毒性效应

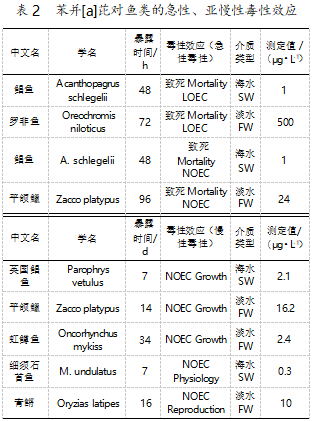

急性致死效应是指经过高强度的毒物暴露,在 短时间(通常是 96 h 或更短时间)内就可以导致受 试生物死亡的效应,在生活中常用来评估化学物质 的毒性程度。常以 96 h 内引起 50%的实验动物死亡 所对应的浓度(96 h-LC50)来度量鱼类急性毒性试 验中化学物质的急性毒性。研究表明,对鱼类而言, 当 96 h-LC50<1 mg/L 时,表明该污染物对鱼类有剧 毒;当 1 mg/L<96 h-LC50 <100 mg/L 时,表明该污染 物为高毒性。由表 2 可以看出,B[a]P 对鱼类的急性 毒性表现为剧毒。就海水鱼类和淡水鱼类而言,淡水 鱼类对 B[a]P 的毒性较海水鱼类更敏感。有报告指 出,PAHs 对水生生物的急性毒性主要由其水溶性 决定,低分子质量的 PAHs 因具有较高的水溶性而 被认为具有明显的急性毒性 ,而高分子质量的 PAHs 由于水溶性极低而急性毒性不明显,多表现为致癌性。

3.3.2 苯并[a]芘对鱼类的亚慢性毒性效应

环境中的 PAHs 对水生生物个体的亚致死效应 表现为其会影响生物个体一些重要的生理过程,如 个体发育、生殖行为及免疫功能等。

由表 2 可以看出,B[a]P 对鱼类的亚慢性毒性效 应主要涉及生物生长、生理及繁殖等方面。B[a]P 对 海水鱼类的亚慢性影响较淡水鱼类更敏感。Thomas 等研究了 B[a]P 对细须石首鱼的生理损伤效应。另 外,国内相关研究表明,在被污染的水体环境中长期 生存的水生生物体内的细胞、组织或器官会发生一 系列易被观测到的病理变化,严重的还会引起炎症或坏死等病理损伤、甚至死亡。这些病理变化或损伤 变化可用于评估污染物的暴露程度,特别是评估亚 致死以下状态和慢性暴露的重要指标,以及损伤影 响预警系统中的生物标志。水污染程度还可以用组 织的病理变化来表示。具体如表 2 所示。

4 结论

人类活动是海洋环境中 B[a]P 的主要来源。B[a] P 因其疏水性,极易在生物体内蓄积,且其急性毒性 并不明显,多表现为致癌性。整体而言,B[a]P 对淡水 生物和海水生物的毒性大小存在差别,不同物种对 B[a]P 的耐受性也不尽相同。

参 考 文 献

[1] 周岩梅, 刘瑞霞, 汤鸿霄. 溶解有机质在土壤及沉积物 吸附多环芳烃类有机污染物过程中的作用研究[J]. 环 境科学学报, 2003(2): 216-223.

[2] 周晓. 青岛近岸海水中多环芳烃的测定[D]. 青岛: 中 国海洋大学, 2006.

[3] 张俊海. 海洋沉积物中多环芳烃质量基准研究[D]. 大 连: 大连海事大学, 2008.

[4] 沈忱, 李赟, 潘鲁青. 苯并[α]芘对海洋微藻生长及细胞 特征的影响[J]. 海洋环境科学, 2012, 31(4): 510-514.

[5] 肖国强, 张炯明, 邵艳卿, 等. 苯并芘 B[a]P 对泥蚶组织 EROD、GST 酶活力和 MDA 含量的影响[J]. 海洋科学, 2013, 37(8): 28-34.

[6] 苗晶晶. 苯并[a]芘对栉孔扇贝分子毒理学机制的研究 [D]. 青岛: 中国海洋大学, 2010.

[7] 刘栋. 菲律宾蛤仔在苯并[a]芘胁迫下毒性效应与污染检测技术的研究[D]. 青岛: 中国海洋大学, 2014.

[8] 聂利红, 刘宪斌, 降升平, 等. 天津高沙岭潮间带泥螺体 内多环芳烃的质量分数及富集特征[J]. 中山大学学报 (自然科学版), 2008, 47(S1): 106-110.