回采巷道非对称变形特征及控制研究论文

2024-05-09 10:48:05 来源: 作者:liyuan

摘要:为了解决深部软岩巷道非对称变形的问题,文章基于数值模拟分析了不同水平应力角下围岩的受力特征,得出水平应力方向角越大,围岩受到水平应力越大的结论。以水平应力角30°为例,顶板、底板、两帮最大水平受力分别为19.76MPa、21.56MPa、2.79MPa。结合数值模拟结论和实际工程经验,在支护原则指导下,确定了通过关键部位加强支护的一次支护和二次支护方案,有效控制了围岩的水平受力,缓解了巷道非对称受力引起的非对称变形的问题,确保了巷道围岩的稳定性。

摘要:为了解决深部软岩巷道非对称变形的问题,文章基于数值模拟分析了不同水平应力角下围岩的受力特征,得出水平应力方向角越大,围岩受到水平应力越大的结论。以水平应力角30°为例,顶板、底板、两帮最大水平受力分别为19.76MPa、21.56MPa、2.79MPa。结合数值模拟结论和实际工程经验,在支护原则指导下,确定了通过关键部位加强支护的一次支护和二次支护方案,有效控制了围岩的水平受力,缓解了巷道非对称受力引起的非对称变形的问题,确保了巷道围岩的稳定性。

关键词:深部软岩巷道;非对称变形;数值模拟;水平应力方向角

煤炭是国民经济发展的重要支撑能源,随着煤层气、页岩气等新能源不断发展,煤炭资源的开采率逐渐下降,但是占比仍然超过一半。由于在火力发电以及化工产业中起到重要作用,致使煤炭资源有着不可替代的地位,对日后国民经济的发展仍然起着决定性的作用。

随着浅部煤炭资源的逐年开采,深部煤炭资源的高效开采成为必然。浅部煤炭资源埋藏较浅,煤层以及围岩受上覆地层的压力较小,开采过程中扰动作用小,因此支护方式简单。当煤层埋藏较深时,垂直应力和开采扰动作用在岩层上的力增大,围岩受力特征的复杂性导致巷道支护的难度加大,当围岩为软弱的泥岩层时,该现象更加突出[1-3]。深部软岩巷道往往呈现受力多样性、受力复杂、围岩变形量大、支护困难等特点,因此容易产生一系列威胁安全生产的工程问题。一般而言,深埋煤层垂直应力大于水平应力,当开采区域地质构造活动强烈时,煤层以及围岩受到的水平应力往往大于垂直应力,造成巷道两帮受力过大,发生片帮事故,变相增加了围岩支护的难度。此外,因为巷道围岩较为松软,抗压强度、抗拉强度以及弹性模量等力学性质较差,因此在不均衡受力的情况下,发生非线性变形,即巷道两侧的不对称变形,因此采用传统的对称支护的方案,无法保证巷道围岩的稳定,且造成支护费用的提高,增加了支护成本,浪费了支护材料[4-6]。对于非线性变形的处理,神经网络有明显的优势,将回采巷道变形的相关参数作为输入层,将巷道变形量作为输出层,可通过大量数据文本,训练网络模型,进而预测特定回采巷道非变形的特征,具有一定的实用价值[7-8]。因此,了解回采巷道非对称变形机理对于合理制定支护方案有直接意义,有效降低支护成本,提高围岩的稳定性,为回采工作的顺利进行提供有力保障。

1工程概况

一般而言,浅埋藏煤层主要受上覆岩层重力影响,当垂直应力过大时,煤层顶板在拉应力和剪切应力的共同作用下,发生塌落;深埋藏煤层主要受水平应力影响,煤层顶板容易出现离层现象,出现断裂滑移等现象,此时巷道两帮的变形加剧明显。矿井北部为复式向斜,矿井区域内有褶曲、断层等构造,其中,褶曲发育长度约2.1km,呈南西走向,平均倾角为7。;根据三维地震监测结果,矿井内发育多条小断层,对围岩裂隙发育以及受力特征有直接影响。

根据煤矿区域内地应力的监测结果,向斜翼部区域,围岩垂直应力大于水平应力,向斜轴部区域,围岩水平应力大于垂直应力。水平应力的增加,导致围岩最大水平应力明显大于最小水平应力,而垂向应力大于最小水平应力,此时,围岩极易产生应力集中现象,因此造成巷道的非线性变形。

2回采巷道非对称变形特征

2.1底臌非对称变形

矿井底板主要以泥岩为主,泥岩抗压强度往往低于7MPa,巷道开挖后,受力不均,底板泥岩出现受力不均的现象,施工结束后,因为泥岩中高岭石遇水发生膨胀现象,再次非均匀受力,因此发生非对称变形。

2.2两帮非对称变形

实际煤层具有一定倾角,因为围岩巷道也有一定的倾角,在上覆垂直应力的作用下,变形也并非对称的,因此两帮变形量也呈现非对称变形的特点。

2.3顶板非对称变形

顶板非对称变形与两帮非对称变形相似,不同的是,顶板受到应力明显,因此变形量更大,且埋藏较深的一侧变形量更大,埋藏较浅的一侧变形量较小。

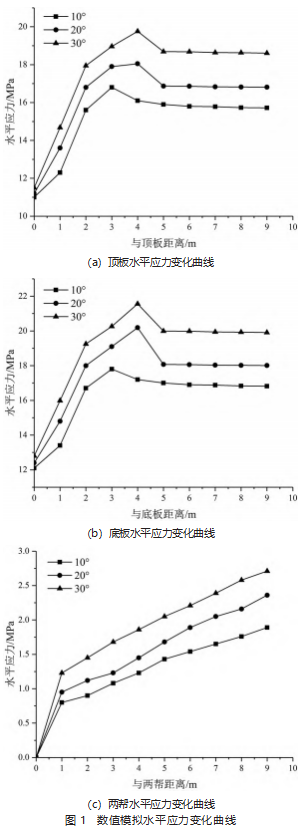

为了更直观地了解顶板受力变形的特征,通过数值模拟软件FLAC3D分析最大水平主应力方向以及大小对岩层的影响。本次数值模拟模型长32m、宽60m、高50m,其中巷道宽4m、高5m,顶底板均为泥岩,泥岩的密度2450kg/m-3,体积模量2.2GPa,剪切模量1.5GPa,内聚力2.0MPa,内摩擦角30。,抗拉强度1.6MPa。根据矿井煤层实际埋深以及测试的应力数据,回采巷道最大主应力为31.1MPa,垂直应力为18.7MPa,最小主应力为16.4MPa。模拟中最大主应力和最小主应力夹角分别为10。、20。和30。。采用Mohr-coulomb模型进行模拟。模拟过程中分别监测顶板、两帮以及底板水平应力变化,根据模拟数据,绘制得到图1所示的数值模拟水平应力变化曲线。

图1中(a)图为顶板水平应力变化曲线,从曲线中可以看出,巷道开挖过程中,随着与顶板距离的增加,即向巷道内部方向,水平应力呈现先增加后降低的趋势,随着最大水平应力和最小水平应力夹角的增加,水平应力逐渐增大。当个最大水平应力和最小水平应力夹角为10。时,距离顶板3m处,水平应力值最大,达到16.8MPa;当最大水平应力和最小水平应力夹角为20。时,距离顶板4m处,水平应力值最大,达到18.05MPa;当最大水平应力和最小水平应力夹角为30。时,同样距离顶板4m处,水平应力值最大,达到19.76MPa。

图1中(b)图为底板水平应力变化曲线,从曲线中可以看出,随着与底板距离的增加,水平应力变化规律与顶板水平应力变化规律相似,呈现先增加后降低的趋势。当最大水平应力和最小水平应力夹角为10。、20。、30。时,分别距离底板3m、4m、4m时,水平应力达到最大,分别为17.8MPa、20.19MPa、21.56MPa。

图1中(c)图为两帮水平应力变化曲线,从曲线中可以看出,随着与两帮距离的增加,水平应力逐渐增大,且均在1m处出现拐点,模拟过程中最大水平应力为2.79MPa。

由此可见,水平应力夹角对围岩受力有明显影响,且在巷道中心位置,围岩受力均达到最大,实际工程中,水平应力夹角往往小于20。,考虑到开采等扰动影响,可采用30。夹角模拟结果作为支护的参考。

3围岩控制研究

针对以上数值模拟结果,对巷道围岩进行支护方案的设计以及支护效果的观察。

3.1支护原则

结合数值模拟结果,对矿井回采巷道进行支护,支护原则如下:

(1)多次支护,缓慢释放围岩变形。软岩巷道具有强度低,变形大的特点,因此需要进行多次支护,帮助围岩缓慢释放塑性能,往往需要二次支护才能控制围岩变形。

(2)提供足够支撑力,提高围岩强度。巷道开挖后,围岩由三向稳定的受力变为两向不稳定的受力,支护作用需提供一定的支撑力,改善围岩的完整性,确保其具有一定的抗变形能力。

(3)全断面、分阶段进行支护,不同于坚硬巷道,受力变形往往持续时间短、强度大,软岩巷道受力时间长,以缓慢变形为主,为了避免非对称变形的发生,需要分阶段进行全断面的支护。

(4)支护结构应与巷道围岩形成稳定的结构,协调变形,才能保证巷道的长期稳定。

3.2支护方案

巷道围岩变形通过一次支护和二次支护方式维持,一次支护主要通过锚杆锚索配合金属网的耦合方式进行,考虑到软岩巷道非对称变形的特征,通过关键部位加强支护的方式降低非对称变形对巷道围岩稳定性的影响。其中,顶板和两帮的锚杆采用左旋无纵筋螺纹钢锚杆,直径22mm,长度25mm,间排距均为750mm,确保锚固长度大于1000mm,预紧力达到100N·m。顶板锚索和两帮锚索直径均为18.9mm,顶板锚索长度6800mm,两帮锚索长度4000mm,锚固长度大于1500mm。对于关键部位,即巷道埋深较深的位置,在顶板加设一根锚索,底板处同样加设锚杆。锚杆锚索提供的支撑力均大于数值模拟过程中水平应力。

一次支护结束后,对巷道进行二次支护,两次支护的时间间隔一般在一个月作用,二次支护采用U型钢,支护排距为600mm。随后采用锚注加强支护,通过对巷道顶板、两帮以及底板进行钻孔注浆施工,完成二次支护。深孔注浆锚索的排距为1.5m,间距为2m。顶板和两帮分别布置1个、2个。浅孔注浆排距为3m,巷道顶板、两帮和底角分别布置1个。

3.3支护效果

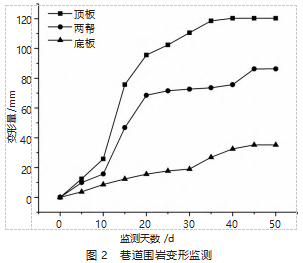

对支护后的巷道进行围岩变形的监测,监测日期为2023年3月1日开始,监测天数持续50天,绘制围岩变形曲线,得到图2所示的结果。从曲线中可以看出,随着监测天数的增加,围岩变形最终均趋于稳定。其中顶板变形量最大,监测天数10d以内时,顶板下沉量缓慢增加;10~20d内,顶板下沉量急剧增加;20d后缓慢增加,最终趋于稳定,最大值达到120.31mm。两帮下沉量表现出相同的变化趋势,20d以内,增长较快,20d后缓慢增加,45~50d内趋于稳定阶段,最大收敛量为86.31mm。底板变形量最小,监测天数内一直缓慢增加,最大变形量为35.26mm。

由此可见,通过关键部位加强支护的一次支护和二次支护方案,有效维持了巷道的稳定性,监测天数内,并未出现明显的大变形,解决了非对称受力引起的非对称变形问题,支护效果良好。

4结论

文章通过对回采巷道非对称变形特征的研究,进行了支护方案的设计,有效控制了围岩的变形,为工作面的顺利回采提供的保障,得到以下主要结论:

(1)软岩回采巷道围岩具有非对称受力特征,数值模拟显示最大主应力和最小主应力夹角的增加会加剧围岩的非对称变形。

(2)通过一次支护配合二次支护的方案,提高围岩的完整性,增强了巷道抵抗变形的能力,进而改善围岩的稳定性。

(3)支护监测结果显示,顶板下沉量120.31mm,两帮最大收敛量为86.31mm,底板最大变形量为35.26mm,优化支护方案有效控制了围岩的非对称变形。

参考文献

[1]彭帅.回采巷道非对称变形理论分析及支护建议[J].内蒙古煤炭经济,2022(5):29-31.

[2]辛光明,袁奇,郑永胜,等.深部岩巷非对称性变形原因与补强支护技术[J].煤矿安全,2020,51(3):207-210+215.

[3]弓海军,贾瑞荣,孔壮.回坡底煤矿回采巷道底板非对称变形机理研究[J].现代矿业,2020,36(2):185-188.

[4]郭林峰.赵固二矿回采巷道非对称变形数值模拟分析[J].中国煤炭,2018,44(7):64-68.

[5]张俊树,孙景阁.穿倾斜岩层巷道非对称变形数值模拟研究[J].内蒙古煤炭经济,2022(21):42-44.

[6]冯友良.综放沿空巷道非对称变形破坏主控因素与支-卸协同控制[J].中国矿业,2022,31(11):95-103+128.

[7]王民华,张召千,牛显.进化神经网络在定量预测回采巷道围岩移近率中的应用[J].山西煤炭,2012,32(5):59-61.

[8]王民华,李清俊,李跃东.基于人工神经网络的回采巷道护巷煤柱稳定性分析模型[J].山西煤炭管理干部学院学报,2014,27(1):23-25.