煤矿井下封闭火区的煤对 CO 的吸附实验研究论文

2025-10-29 18:00:23 来源: 作者:xuling

摘要:主要研究了煤矿井下封闭火区中的煤对CO的吸附实验,在研究期间某矿区的自燃煤层中的煤炭作为实验样品,利用实验分析方法探究煤吸附CO时不同因素的影响情况。

摘要:主要研究了煤矿井下封闭火区中的煤对CO的吸附实验,在研究期间某矿区的自燃煤层中的煤炭作为实验样品,利用实验分析方法探究煤吸附CO时不同因素的影响情况。研究结果显示,吸附温度、压力、含水率以及煤样粒径大小等因素都会影响煤对CO吸附量。吸附温度越高,煤对CO的吸附量越多,在低温条件下主要为物理吸附,化学吸附量相对较少;煤样含水率越大,煤对CO的吸附量越小,最小值为0.161 5 mL/g(含水率3.41%);在煤样粒径为1~3 mm时具有最大吸附量。通过上述研究能够更为深入了解煤矿井下封闭火区中煤对CO吸附的具体情况。

关键词:煤矿;井下;封闭火区;煤;CO;吸附实验

0引言

在煤氧化自燃过程中生成并能用来预报煤炭自燃发火的气体称之为指标气体,CO作为煤炭早期自燃发火的标志性气体,已经得到行业的普遍认可[1]。CO与煤间既有物理吸附又有化学吸附,但不同吸附间的关系如何,煤对CO吸附的变化规律是什么,还没有得到明确的结论[2]。现阶段关于煤层对CO吸附能力的研究还处于初始阶段,煤对CO的吸附性能及其规律还未被完全掌握[3]。在此背景下,对煤矿井下封闭火区的煤炭对CO的吸附展开实验研究具有显著的理论和现实作用。

1煤矿井下封闭火区煤对CO的吸附机理

煤矿井下封闭火区的气体成分包括氧气O2、氮气N2、二氧化碳CO2、氢气H2、一氧化碳CO以及甲烷CH4等,属于一种混合气体[4]。在煤矿火灾评价时经常使用一氧化碳作为评价指标气体,主要来源于水煤气反应或燃料燃烧,可燃下限超过12%,在发生火灾的环境中具有相对稳定的浓度变化,其他因素对其浓度的影响效果比较微弱。

煤对CO的吸附主要表现为两种,即物理吸附和化学吸附。发生物理吸附的主要原因是范德华力牵引,具有可逆性,能够体现出CO释放难易程度;发生化学吸附的主要原因是煤和CO之间发生化学键反应,稳定性较强,能够体现出煤对CO的吸附量[5]。

固体表面特性包括平台、台阶、扭转,以及原子间的“峰与谷”现象,以及表面杂质和吸附原子等缺陷。即便经过打磨处理,这些缺陷依然存在。这些特性体现了固体表面的非均质性。在非平衡状态下,固体表面会积累额外的自由能[6]。为降低表面能,固体表面通过吸附作用,将气相或液相中的气体分子吸附至表面并富集。依据固体表面吸附的分子层厚度划分,可以分为单分子层吸附和多分子层吸附,不同吸附条件下的吸附理论也不尽相同。

2煤对CO的吸附实验基础

2.1实验煤样

以某矿区易自燃煤层中的煤作为实验样品,1号煤样的实验自燃发火期为42 d,2号煤样的实验自燃发火期为18 d,组成成分见表1。

2.2实验条件

为模拟真实的煤矿井下封闭火区的基本环境特征,在实验期间对不同压力和不同温度等多个条件下的煤吸附CO的特性分析,以此分析煤吸附CO的特性曲线变化情况。

3煤对CO的吸附实验内容

对实验煤样进行预处理,选择1号和2号煤样各称重1 kg,通过粉碎筛选得到多个不同粒径大小的煤样。

对煤样和试样管分别计量称重,并选择同等规格的托环等辅助工具。

将预处理管口塞取下后与试样管连接,同时安装加热袋,在实验分析软件系统中进行操作,在预处理管标签上进行参数设定,在设定完毕后进行预处理。

预处理环节结束后,重新测重,对数据对比分析,并对冷传感器和Po管安装,将液氮低温瓶放到托盘,对煤样质量记录。

4吸附因素对煤吸附CO的影响

4.1 1号煤样对CO的吸附实验

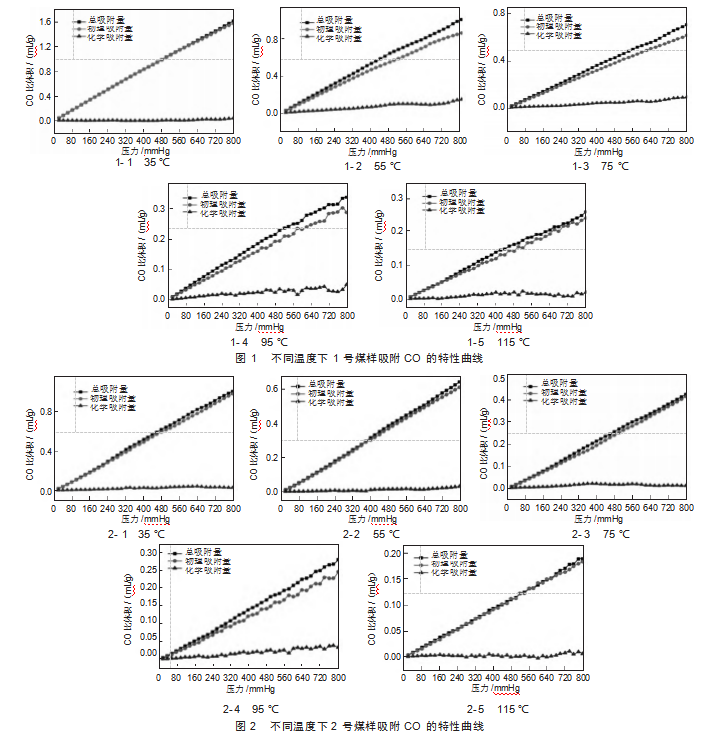

对1号煤样进行吸附实验,具体情况如图1所示。

图1-1至图1-5分别代表温度参数为35、55、75、95、115℃时的试验结果。

通过图1中信息分析可知,在相同温度下,吸附压力与煤吸附CO特征规律之间呈现出线性增长趋势。在吸附初始阶段主要表现为物理吸附,化学吸附量变化幅度极小,但是随着吸附温度提升,化学吸附量表现出明显的增长趋势,并在55、75、95℃三个温度条件下表现出显著的线性增长趋势。

在115℃温度条件下,煤对CO的化学吸附量表现出随压力增加缓慢增长的趋势,这一现象代表在100℃高温条件下的CO吸附量达到相对稳定的饱和状态。在吸附反应期间虽然发生了化学吸附,但是吸附量相对较少,在低压条件下会发生解析情况,此时部分CO存在状态发生变化,但是并未转换为其他物质,这一情况与井下封闭空间开启后,CO在短时间内呈现出上升变化趋势具有相似性。

4.2 2号煤样对CO的吸附实验

对2号煤样进行吸附实验,具体情况如图2所示。

图2-1至图2-5分别代表温度参数为35、55、75、95、115℃时的试验结果。

通过图2中数据分析可知,在2号煤样中的CO吸附规律相对并不明显,在35、55、75℃温度条件下主要表现为物理吸附,在95℃时的化学吸附表现相对明显,在115℃时化学吸附变化规律呈现出平缓趋势。

4.3煤样含水率对煤吸附CO特性的影响

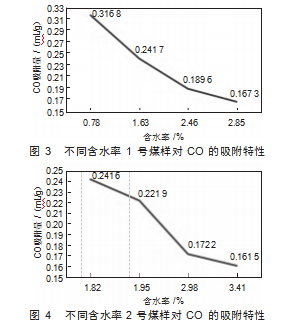

进一步分析煤样含水率对煤吸附CO特性的影响,将吸附温度设置为35℃,对不同含水率煤样的吸附结果分析,具体情况如图3、图4所示。

通过数据分析可知,不同含水率下的煤样对CO的吸附特性表现出比较明显的差异。煤样中含水率越大,煤对CO吸附量呈现出下降趋势。在1号煤样中,含水率为0.78%时的CO吸附量为0.316 8 mL/g,在含水率上升到2.85%时的CO吸附量达到最小值0.167 3 mL/g;在2号煤样中,含水率为1.82%时的CO吸附量为0.241 6 mL/g,在含水率上升到3.41%时的CO吸附量达到最小值0.161 5 mL/g。

通过研究分析可知,煤的含水率会影响到煤样内外部的孔隙特性。水分子在煤样表面覆盖会减少CO的吸附位数量,含水率越高,煤样对CO的吸附量逐渐减少,在煤表面吸附达到饱和状态后,吸附逐渐趋于稳定状态。CO分子直径小于水分子直径,在不规则运动下会导致煤样微孔结构中进入水分子的现象,这也与上述变化趋势保持一致性。

4.4煤样粒径对煤吸附CO特性的影响

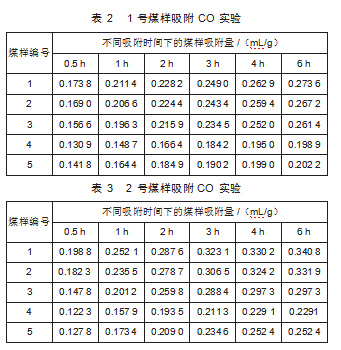

分析煤样粒径大小对煤吸附CO特性的影响分析,设定煤样粒径分别为1号煤样为100~200目,2号煤样为80~100目,3号煤样为60~80目,4号煤样为0.45~1 mm,5号煤样为1~3 mm。

具体情况见表2和表3。

通过表中数据分析可知,在吸附煤样粒径大小相同条件下,煤吸附CO量随时间推移而增加;在吸附时间相同条件下,煤样粒径越大,CO吸附量越多。

5结语

研究煤矿井下封闭火区的煤对CO的吸附实验具有重要的作用,通过深入分析得出。在相同吸附温度的实验水平下,煤吸附CO的量和吸附压力呈现线性关系,在高温环境(100℃以上)下以物理吸附为主要吸附反应,在低温环境下压力因素影响效果明显。

在封闭火区环境下,采空区和封闭巷道压力呈现出逐步增长的趋势,以物理吸附为主,但是在一段时间后会发生CO迅速消失的情况。在封闭火区密闭状态被打破后,CO气体会在短时间内发生快速上升的变化趋势,此时表现为煤大量解析CO的现象。与此同时,煤样含水率和煤样粒径大小也会对煤吸附CO量起到影响,含水率越大,煤吸附CO量越少;煤粒径越小,煤吸附CO量越少。

参考文献

[1]贾廷贵,吴兴玉,曲国娜.常压下CO2和O2在煤体中吸附特性及扩散规律分子模拟研究[J].矿业科学学报,2024,9(6):977-987.

[2]呼应伟,李元波,刘帅,等.煤体中CH4与CO2竞争吸附特性研究[J].现代矿业,2024,40(5):225-229.

[3]朱令起,桑明明,杜嘉奇,等.基于吸附势理论的煤吸附CO超临界模型构建[J].煤矿安全,2022,53(9):25-30.

[4]胡俭,刘茂霞,王航,等.粒度对煤吸附/解吸一氧化碳的影响[J].煤矿安全,2024,55(1):107-115.

[5]兰泽全,李玉麟,旷永华,等.基于贝叶斯网络的煤矿火区瓦斯爆炸事故情景推演[J].华北科技学院学报,2023,20(6):16-22.

[6]赵奕博,田水承,黄剑,等.宁夏灵新矿不粘煤的孔隙结构特征及其对CO吸附的影响[J].西安科技大学学报,2023,43(6):1071-1078.