煤矿断层放顶煤开采煤柱留设研究论文

2025-10-29 17:53:46 来源: 作者:xuling

摘要:观测结果表明煤柱内部支承压力的变化趋势及巷道变形特征,确认了煤柱存在弹性核区,表明合理煤柱设置能有效承载上覆岩层,为煤柱设计提供了精确的数据支持。

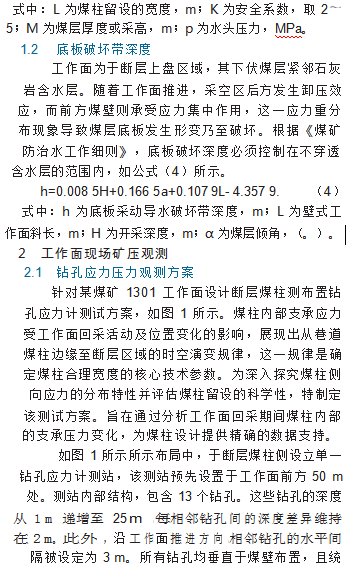

摘要:研究提出了一种煤矿断层放顶煤开采中煤柱留设的观测方法。在某煤矿1301工作面实施钻孔应力观测和巷道位移观测,钻孔应力观测通过13个钻孔观测煤柱内部支承应力的时空演变,巷道位移观测则采用“十字布点”技术监测巷道掘进与工作面回采期间围岩表面的位移变形。观测结果表明煤柱内部支承压力的变化趋势及巷道变形特征,确认了煤柱存在弹性核区,表明合理煤柱设置能有效承载上覆岩层,为煤柱设计提供了精确的数据支持。

关键词:断层;防隔水煤柱;钻孔探查;支承压力

0引言煤矿断层放顶煤开采作为一种高效的煤炭开采方式,在煤炭资源开发中占据重要地位[1-2]。然而,断层区域的开采活动往往伴随着较高的突水风险,严重威胁煤矿安全生产”,煤柱留设作为断层防水的重要措施,其合理性和科学性直接关系到煤矿的安全稳定开采。针对煤矿断层放顶煤开采中的煤柱留设问题4,通过理论分析与现场实测相结合的方式,深入探讨了煤柱宽度的确定方法及其承载特性。借助钻孔应力观测和巷道位移观测等先进技术手段,系统分析了煤柱内部支承应力的时空演变规律以及巷道围岩的变形特征。旨在揭示煤柱留设对断层防水效果的影响机制[3],为煤矿断层放顶煤开采中的煤柱留设提供科学合理的理论依据和技术支撑,进而提升煤矿开采的安全性和经济性。

1断层防隔水煤柱留设理论研究

1.1煤柱宽度计算

断层防隔水煤柱用于隔离导水或易突水断层与采场,是煤矿开采中防突水的有效措施。它通过阻隔断层水分渗透,保障巷道安全。设计与建设时需考量断层力学性质、成分结构、后期改造、岩层接触关系、水压及采矿引起的围岩压力等,确保有效隔离断层并防水。将断层防水煤柱视为一个均匀、连续且各向同性的简支梁结构,其中水压p作为均匀分布的荷载作用于梁的长度方向(即煤的厚度方向)上。基于结构力学的简支梁模型分析,当煤柱受到沿其长度方向(煤厚方向)均匀分布的侧向水压p作用时,煤柱的中部会产生最大的拉应力σm,该最大拉应力可由公式(1)计算得出。为确保煤柱的结构安全,其抗拉强度必须满足特定的条件,如公式(2)所示。

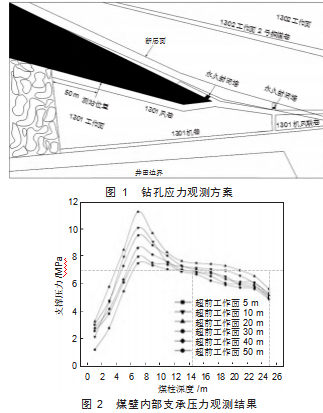

一设定在距离巷道底部1.75 m的高度。监测活动将持续进行,直至工作面推进至最后一个钻孔所在位置。煤壁内部支承压力观测结果,如图2所示。

1)沿煤柱边缘向断层延伸方向,超前支承压力场呈现规律性演化特征,形成典型单峰型分布模式。其中,距工作面20 m范围内支承压力实测值显著高于其他监测断面,构成压力集中核心区。

2)随着工作面持续推进,煤柱内部应力场呈现动态演变特性:各监测点支承压力值总体呈现“升-降”双阶段变化规律,反映煤体承载状态的渐进式调整过程。

3)通过空间剖面支承压力曲线分析发现:自煤柱边缘向断层方向,煤壁浅部支承压力呈陡升趋势,在煤体内部约7 m深度处形成应力极值区。依据极限平衡理论,该峰值区域至煤柱边缘界定为塑性变形区,该范围内煤体发生显著破碎及塑性流动。当工作面推进至距1号测孔5 m临界位置时,煤柱边缘支承压力骤降至1.21 MPa,表明表层煤体已完全失稳,隔水屏障功能失效。而在6~20 m深度范围内,支承压力维持高位稳定状态,形成弹性承载核区,该区域煤体保持完整结构特性,构成断层水害防治的关键承力载体。当监测深度超过20 m后,支承压力呈衰减趋势,主要受断层构造带煤体破碎效应影响,导致承载能力渐进式弱化。综合应力场分布特征分析,1301工作面煤柱保持了有效宽度的弹性核区结构,其应力演化规律揭示了采动-构造耦合作用下煤柱承载体系的时空响应特征。

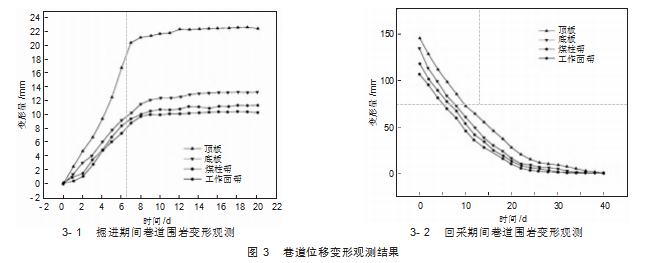

2.2巷道位移观测

巷道顶底板及两帮的位移变形量是评估煤柱稳定性与安全性的关键指标之一,同时也是1301工作面巷道矿压活动的直观反映。为监测巷道围岩位移变化,在1301风巷设立位移观测站点,运用“十字布点”技术,对巷道掘进和工作面回采阶段的围岩表面位移开展系统性监测。构建巷道断面监测体系,在底板上方1.8 m处设置横向监测断面,该断面两端点:一个锚固于煤柱侧的实体煤壁,另一个对应设置在采空区侧帮部;同时,在顶板中轴线位置设置纵向监测断面。横向与纵向监测断面相互配合,形成立体监测网络。采用高精度激光测距仪作为核心监测设备,建立动态监测基准,通过多点位同步测读获取顶板离层量、底板臌胀量、煤柱侧帮收敛量及工作面侧帮位移量等关键参数。该监测方案实现了对巷道围岩变形特征的全要素量化表征,为分析采动影响下空间变形场分布规律提供了基础数据支撑。

基于图3-1的数据分析,1301风巷在掘进初期(前7 d)经历了显著的变形加速阶段,随后在7~15 d内变形速率逐渐减缓,经过15 d观测周期,巷道围岩变形进入稳定阶段,累计变形量趋于收敛,表明围岩应力场已实现二次平衡。监测数据显示:顶板累计沉降量达22.1 mm,底板最大隆起量13.5 mm,煤柱侧帮与采空区侧帮收敛变形量分别为10.7 mm和11.4 mm,整体变形幅度处于安全阈值内。如图3-2所示,随着工作面持续推进,当超前支承压力影响范围扩展至35 m时,上覆岩层活动开始对巷道围岩产生扰动。在推进初期(>20 m阶段),受应力传导滞后效应影响,围岩变形速率维持低位;当工作面推进至20 m临界距离时,顶板下沉速率、底板鼓起量及两帮位移量均呈现加速递增特征。至监测断面暴露时刻,顶板最大变形量达146.1 mm,底板最大隆起量132.5 mm,两帮收敛变形分别达104.5 mm(煤柱侧)和120.1 mm(采空区侧),所有变形参数均未突破设计预警值。

综合监测结果表明,1301工作面采用的断层煤柱留设方案可有效控制采动影响下的巷道变形,通过弹性核区承载结构维持了围岩稳定性,从变形控制维度验证了该开采技术方案的工程适用性。

3结论

通过对煤矿断层放顶煤开采中煤柱留设问题的深入研究,揭示了煤柱宽度确定的理论依据及其承载特性。钻孔应力观测和巷道位移观测结果表明,煤柱内部支承应力在工作面推进过程中呈现复杂变化,但合理设置的煤柱能够有效承载上覆岩层,形成稳定的弹性核区,从而确保断层区域的防水效果。为煤矿断层放顶煤开采中的煤柱留设提供了科学依据和技术支持,对于提升煤矿开采的安全性和经济性具有重要意义。未来,应进一步加强对煤柱稳定性的监测与研究,以应对更复杂的开采条件。

参考文献

[1]赵洪宝,荆士杰,李作泉,等.深部放顶煤开采下煤层应力场-渗流场耦合演化特征[J].采矿与岩层控制工程学报,2024,6(5):94-106.

[2]赵宏伟.综采放顶煤开采不同放煤工艺的影响作用分析[J].山西化工,2024,44(8):214-215.

[3]庞成龙.综采放顶煤工艺研究与应用[J].山西化工,2024,44(7):203-204.

[4]韦四江,张林超,王猛,等.河流下综放工作面覆岩破坏特征和陷落柱防水煤柱留设研究[J].河南理工大学学报(自然科学版),2024,43(6):1-10.

[5]杭猛.郭屯煤矿3303工作面断层防水煤柱留设研究[J].山东煤炭科技,2024,42(9):158-163.