工业园区地下水污染防治现状及对策建议论文

2025-10-22 11:51:08 来源: 作者:xuling

摘要:工业园区作为典型的地下水污源,地下水污染风险大,环境问题突出,做好工业园区的地下水污染防治,是提升地下水环境质量的重要一环,研究基于我国工业园区地下水污染防治基础,结合工业园区地下水环境保护和污染防治的需求,梳理工业园区地下水污染防治面临的问题。

摘要:工业园区作为典型的地下水污源,地下水污染风险大,环境问题突出,做好工业园区的地下水污染防治,是提升地下水环境质量的重要一环,研究基于我国工业园区地下水污染防治基础,结合工业园区地下水环境保护和污染防治的需求,梳理工业园区地下水污染防治面临的问题,并提出相应的对策和建议,以期为我国工业园区地下水污染防治提供决策支撑。

关键词:工业园区;地下水;对策建议

0引言

地下水是重要的自然资源。2022年联合国世界水发展报告指出,地下水约占地球淡水资源的30%,地下水约占地球上液态淡水总量的99%,全球约50%生活用水、25%农业用水来源于地下水。2023年《中国水资源公报》显示,地下水资源量为7 807.1亿m3,约占全国水资源总量的30.3%,地下水源供水量为819.5亿m3,占供水总量的13.9%,地下水是重要的自然资源,地下水的合理利用和有效保护,对于支撑我国经济社会高质量发展和维系良好生态环境具有重要作用[1]。

根据《2023年生态环境质量公报》,全国监测的1 888个国家地下水环境质量考核点位中,I~IV类水质点位占77.8%,V类占22.2%。其中潜水点位1 084个,I~IV类水质点位占75.2%;承压水点位804个,I~IV类水质点位占81.24%。主要超标指标为铁、硫酸盐和氯化物,地下水水质不容乐观[2]。我国工业园区数量多,分布广,企业集中,地下管网密布,地下水污染风险大,环境问题突出。多年来,随着城市化、工业化、农业化发展进程加快,工业园区地下水污染问题日益突出,做好工业园区的地下水污染防治,是提升地下水环境质量的重要一环。

基于我国工业园区地下水污染防治基础,结合工业园区地下水环境保护和污染防治的需求,梳理工业园区地下水污染防治面临的问题,并提出相应的对策和建议,以期为我国工业园区地下水污染防治提供决策支撑[3]。

1工业园区地下水污染防治现状

根据《中国开发区审核公告目录》,我国共有2 543家开发区(包括国家级开发区552个和省级开发区1 991个)。国家级开发区的成立时间在1984—2018年,其中134个园区(占比24.3%)成立时间早于2000年,76个园区(占比13.8%)成立时间早于2010年,343个园区(占比62.1%)成立时间介于2000—2010年。国家级开发区的占地面积在13.73~23 252.29 hm2,平均占地面积964.2 hm2。主导产业以装备制造(占比27.9%)、电子信息(占比24.1%)、新材料(占比17.0%)、生物医药(占比11.6%)、食品(占比8.0%)等为主。

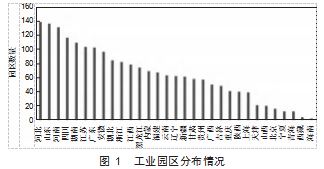

省级开发区成立时间在1984—2017年,其中330个园区(占比16.6%)成立时间早于2000年,921个园区(占比46.3%)成立时间介于2000—2010年,740个园区(占比37.2%)成立时间晚于2010年。省级家级开发区的占地面积在11.98~9 353.87 hm2,平均占地面积635.4 hm2。主导产业以装备制造(占比20.8%)、食品(占比17.4%)、新材料(占比13.5%)、建材(12.6%)、机械(12.4%)为主。省级开发区主要分布在河北、山东、河南、四川等省份,如图1所示。

我国近年来出台了一系列的法律法规,为工业园区地下水污染防治提供了顶层设计,开展了一系列工业园区地下水污染防治工作。《水污染防治法》提出化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位,应当采取防渗漏等措施,并建设地下水水质监测井进行监测,防止地下水污染[4]。《长江保护法》提出长江流域县级以上地方人民政府应当组织对沿河湖垃圾填埋场、加油站、矿山、尾矿库、危险废物处置场、化工园区和化工项目等地下水重点污染源及周边地下水环境风险隐患开展调查评估,并采取相应风险防范和整治措施[5]。《黄河保护法》提出黄河流域县级以上地方人民政府应当对沿河道、湖泊的垃圾填埋场、加油站、储油库、矿山、尾矿库、危险废物处置场、化工园区和化工项目等地下水重点污染源及周边地下水环境风险隐患组织开展调查评估,采取风险防范和整治措施[6]。《地下水管理条例》中明确规定化学品生产企业以及工业集聚区应当采取防渗漏等措施,并建设地下水水质监测井进行监测[7]。《地下水污染防治实施方案》提出对高风险的工业园区开展防渗改造[8]。《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》要求实施地下水污染风险管控,对存在地下水污染的化工产业为主导的工业集聚区实施地下水污染风险管控,阻止污染扩散,加强风险管控后期环境监管[9]。

2存在问题

2.1工业园区地下水环境管理要求不明确

2011年,环境保护部印发了《全国地下水污染防治规划(2011-2020年)》,开启了工业园区地下水污染防治工作,由于各种历史原因,此前工业园区的地下水环境保护工作相对薄弱,对工业园区的生态环境保护工作相关要求尚不明确。2018年,党和国家机构改革,监督防止地下水污染职责由原国土资源部整合入新组建的生态环境部,生态环境部门的地下水环境管理工作多由从事其他工作的管理人员兼职,管理人员专业知识欠缺,工业园区地下水环境的监管能力不足。

2.2工业园区地下水监测网络尚不完善

地下水污染具有隐蔽性和持久性,建立完善的地下水环境监测网络是地下水环境质量的重要保障,而我国工业园区地下水环境监测网络尚不完善,未形成多层次地下水环境监测网络,在线智慧化监测能力明显不足,未形成统一地下水监测网络。地下水监测站网密度总体偏低,不能全面准确地反映工业地下水环境质量变化,需要对站网布局进行补充和调整,现有地下水环境监测网络无法有效支撑工业园区地下水环境管理[10]。

2.3工业园区地下水污染预警机制亟待完善

工业园区地下水污染预警机制尚不完善,针对园区地下水污染的预警体系尚未建立。国内外对地下水污染监测预警研究都处于摸索阶段,对预警指标选取、赋值、预警等级划分和预警模型选取等方面仍未形成完善的方法体系。我国地下水污染防治研究起步较晚,对地下水系统污染指示性因子、污染指标、指标阈值等方面的研究存在空白。同时,污染物在含水层中的迁移转化规律尚没有成熟的量化模拟和计算手段,缺乏有效的地下水系统协同监测预警模拟技术。工业园区地下水污染的预警机制和体系亟待完善。

3对策建议

3.1推动工业园区分类管理

推动工业园区开展分类管理,建立园区分级评估体系,以园区地下水质量及污染扩散情况为基础,将园区划分为四类。一类园区为污染羽超过红线边界且未采取管控措施或管控效果不达标的园区,该类园区污染风险较高,应开展地下水污染溯源,及时阻断污染源,开展地下水污染风险管控或修复,对周边敏感目标开展监测。二类园区为污染羽超过红线边界但已采取管控措施且管控效果达标的园区,该类园区已完成地下水污染风险管控或修复工作,后续工作主要是开展地下水环境质量长期监测。三类园区为污染羽未超过红线边界的园区,该类园区应开展地下水详细调查和风险评估工作,对风险不可接收的园区,开展地下水风险管控或修复工作。四类园区为特征污染物不超标的园区,该类园区应开展地下水环境质量长期监测。

3.2加快构建工业园区地下水环境监测体系

整合工业园区地下水环境监测井资源,将地下水调查评估监测井、地下水污染跟踪监测井、土壤污染详查监测井、污染源地下水水质监测井、国家地下水监测工程等多类型的地下水监测井纳入工业园区地下水环境监测网络。优化监测点位布设,重点关注园区红线边界外下游方向及周边敏感目标的地下水环境质量。构建监测指标体系,以《地下水质量标准》(GB/T 14848—2017)表1中的常规指标为基础监测指标,以园区特征污染物为特征指标,形成基础指标+特征指标的监测指标体系。

3.3完善工业园区地下水污染预警机制

结合园区常态化监管结果、敏感受体情况,构建园区地下水环境监测预警机制。当发现园区或企业周边地下水存在有毒有害指标超标、水质趋势恶化、污染羽超过园区或企业占地红线范围及对敏感受体造成影响等情况,应开展风险预警评估,确定风险预警警度级别。建立园区地下水生态环境监管平台,依托平台对地下水环境风险实施分级预警与应急管理。平台主要包括基础信息模块、监管模块、数据决策系统,基础信息模块用于上报、存储各类信息;监管模块用于园区生态环境主管部门管理地下水污染防治工作,对基础信息模块进行调用、初步分析与整合;数据决策系统是对地下水环境分析及其结果展示的常用工具,最终实现园区地下水生态环境监管一张图。建立地下水环境监测预警技术体系,在地下水环境恶化之前及时给出可靠的警报信息,可为地下水资源管理部门提供有力的技术支撑。

4结语

工业园区的地下水污染防治工作还存诸多不足,因此,园区管理部门应积极推动工业园区开展分类管理,建立园区分级评估体系,整合工业园区地下水环境监测井资源,完善工业园区地下水环境监测体系,结合园区常态化监管结果、敏感受体情况,构建园区地下水环境监测预警机制。从而,不断提升工业园区地下水环境质量。

参考文献

[1]中华人民共和国水利部.2023中国水资源公报[EB/OL].[2024-06-14].

[2]中华人民共和国生态环境部.2023中国生态环境状况公报[EB/OL].(2024-05-24)[2024-06-05].

[3]任静,李娟,席北斗,等.我国地下水污染防治现状与对策研究[J].中国工程科学,2022,24(5):161-167.

[4]中华人民共和国国*院.中华人民共和国水污染防治法[M].北京:中国法制出版社,2017.

[5]中华人民共和国国*院.中华人民共和国长江保护法[M].北京:中国法制出版社,2020.

[6]中华人民共和国国*院.中华人民共和国黄河保护法[M].北京:中国法制出版社,2022.

[7]中华人民共和国国*院.地下水管理条例[M].北京:中国法制出版社,2021.

[8]中华人民共和国生态环境部.地下水污染防治实施方案[EB/OL].(2019-03-28)[2022-06-24].

[9]中华人民共和国生态环境部.“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划[EB/OL].(2021-12-29)[2021-12-29].

[10]李海洋,郇环,周爱霞,等.地下水环境监测网建设现状与展望[J].环境科学研究,2024.37(2):371-376.