广西苗儿山铀矿田控含矿构造体系特征研究论文

2023-05-05 09:20:46 来源: 作者:xiaodi

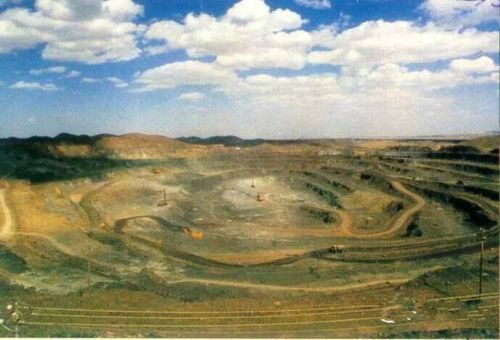

摘要:摘要:苗儿山矿田铀矿资源丰富,发育有大量铀矿床、铀矿点和矿化点,铀成矿作用与断裂构造关系密切。为了系统研究构造与铀矿化的联系,本文从苗儿山矿田的铀矿化特征出发,研究了断裂构造的控含矿作用及其分级。厘清了苗儿山矿田的左行走滑断裂体系与铀成矿间的联系,说明了新资深大断裂带对苗儿山矿田成矿作用的影响。根据铀矿体的空间定位于含矿构造的特征,将苗儿山矿田的含矿构造样式分为八类,为该地区的进一步找矿工作提供了思路。

摘要:苗儿山矿田铀矿资源丰富,发育有大量铀矿床、铀矿点和矿化点,铀成矿作用与断裂构造关系密切。为了系统研究构造与铀矿化的联系,本文从苗儿山矿田的铀矿化特征出发,研究了断裂构造的控含矿作用及其分级。厘清了苗儿山矿田的左行走滑断裂体系与铀成矿间的联系,说明了新资深大断裂带对苗儿山矿田成矿作用的影响。根据铀矿体的空间定位于含矿构造的特征,将苗儿山矿田的含矿构造样式分为八类,为该地区的进一步找矿工作提供了思路。

关键词:苗儿山铀矿田;含矿构造;含矿样式

1前言

苗儿山地区属于雪峰山-摩天岭铀成矿带中的苗儿山铀成矿亚带,铀矿资源丰富,区内发育有花岗岩大中型铀矿床3个,小型铀矿床7个,大型花岗岩外带型铀矿床1个,此外还有大批矿点、矿化点,总体铀成矿潜力大。苗儿山地区的铀成矿作用与构造关系密切,绝大部分铀矿体产于断裂构造中、构造接触界面或构造层间破碎带中。

根据断裂构造与矿化的空间位置及成因的不同,可将其分为控矿构造和含矿构造。控矿构造和含矿构造是成矿系统中重要的组成部分,控矿构造是矿田、矿集区等成矿系统中具有控制因素的断裂构造,一般控制着1个或多个矿床;含矿构造是矿床、矿体等成矿系统中具有控制因素的断裂构造,一般控制着1个或多个矿体。

2苗儿山矿田铀矿化特征

矿田内花岗岩内带型铀矿床分布于苗儿山岩体中段,集中产于新资断裂上盘,豆乍山、张家、鸭子头岩体内外接触带附近。其中豆乍山岩体周围分布有沙子江、向阳坪、双滑江、白毛冲、孟公界等铀矿床,张家岩体周围分布有张家、红桥和乍古田等铀矿床,鸭子头岩体附近分布有鸭子头铀矿床。花岗岩型铀矿床矿体产状与断裂产状一致,形态多呈脉状、透镜状,少数为扁豆状、柱状,矿体规模与含矿断裂规模及断裂力学性质有关。

花岗岩外接触带型铀矿床,以铲子坪矿床为典型代表,矿体多赋存于层间断裂带中,呈似层状、透镜状、等轴状,产状与地层及层间断裂基本一致,单个矿体中心部位一般较富,向深部也有变厚变富趋势,大多为隐伏矿体,仅个别出露地表。

金属矿物主要为沥青铀矿、赤铁矿、黄铁矿及少量晶质铀矿、方铅矿、闪锌矿、黄铜矿,偶见磁黄铁矿、辉铜矿(孟公界矿床)、毒砂(沙子江、晒禾坪)、白钨矿(孟公界、沙子江矿床)、白铁矿、辉锑矿等。脉石矿物有微晶石英、萤石、方解石,偶见辉沸石(双滑江、红桥)。次生铀矿物有铀黑、硅钙铀矿、钙铀云母、铜铀云母等(双滑江铀矿床铀矿物以次生铀矿物为主)。沥青铀矿主要分布在红色、黑色微晶石英、紫黑色萤石等成矿期脉体密集分布地段和赤铁矿化、萤石化等蚀变发育部位,呈浸染状、脉状、不规则、肾状及球粒状等产出,常见浸染状沥青铀矿交代黄铁矿。铀矿物常于黄铁矿、赤铁矿、毒砂等矿物密切伴生。

3左行走滑控矿构造体系

自晚三叠世以后,苗儿山矿田在岩石圈伸展作用下形成了走形走滑控矿构造体系,并形成了一系列的NE、NNE向为主的张扭性和压扭性控含矿断裂带。早期志留世形成的压扭性断裂逐渐向左旋走滑构造带转化,并使断裂分割的各条断块之间出现新生的直立走滑断裂系统。这些断裂构造级别愈高,经历的构造活动愈多,活动期次越多,其残留的应力作用特征越丰富。根据这些断裂构造的规模、期次、形成时代以及其对矿化的控制程度不同,将这些断裂带分为五级。

一级断裂为苗儿山地区东部的新资断裂带,新资断裂带为区域性构造,主体走向北东20°,西倾,倾角25°~40°之间,向深部变缓,主要发育硅化带和糜棱片麻岩系列岩石,宽度一般在数公里。上盘控制了白垩系盆地以及一系列北东向小岩体,白垩系盆地东部边界严格受该断裂带控制,显示新资断裂带在印支期直至喜山期均有活动。新资断裂在主活动期主要表现为压扭性质,喜山期表现为张扭性质。苗儿山地区几乎所有的铀矿化均位于新资断裂带西侧上盘,下盘越城岭岩体矿化变弱。因此,新资断裂带是长期活动的控岩、控盆、控矿构造带,为区域铀矿化的边界构造,归为一级构造,新资断裂带的走向代表苗儿山地区主滑移面(PDZ)的方向。

二级断裂为苗儿山矿田中部的天金断裂带,天金断裂带延伸稳定,走向与主滑移面方向一至,主要发育硅化带,透镜状条带状石英脉,地形上表现为断续出露的正地貌,具压扭性质,该断裂控制着豆乍山岩体、张家岩体附近的铀成矿作用。

香草坪断裂带、双瓜断裂带以及向阳坪九号带均为天金断裂带“入”字型分枝,归为三级断裂。香草坪断裂走向近南北,在白毛冲一带与天金断裂带汇合,总体出露较差,在中北部主要表现为负地貌,形成狭长而稳定的山谷。只在白毛冲—洪家岭一带断续出露。构造岩主要由硅化花岗碎裂岩、碎裂花岗岩及角砾糜棱岩组成,局部见硅质胶结角砾岩及白色块状石英。该断裂带主体力学性质表现为张扭,向南过渡为压扭。双瓜断裂带走向40°~50°,倾向北西,倾角较缓(30°~70°,一般40°左右),与天金断裂带在双滑江一带复合。主要由强硅化花岗碎裂岩及白色石英组成,其次为构造角砾岩、角砾糜棱岩及断层泥。断层在成矿期力学性质以压性为主,至晚期为张性。

四级断裂带为豆乍山岩体周围的F1~F13断裂带、张家岩体周围的F1~F11断裂带,这些断裂带控制着单个铀矿床或铀矿体的产出,是本区主要的含矿断裂。

五级断裂为苗儿山地区NNE向10°~25°方位的含矿断裂,往往是豆乍山岩体F1~F13断裂带或张家岩体F1~F11断裂带的次级断裂,这些断裂定位了铀矿体或铀矿化的空间位置。

以上五级构造带共同组成了本区左行走滑成矿构造带系统,其中新资断裂带及天金断裂带为主滑移面(PDZ),表现为压扭性质,与主滑移面平行展布的次一级断裂带也具有压扭性质;香草坪断裂为R断裂,主要表现为张扭性质;九号带为T断裂,表现为张性正断裂;近东西向构造带为R′断裂,表现为反向扭断层;双瓜断裂为c分量作用下的逆断层。

除此之外,在这套左行走滑系统下,配套发育有一组隐伏的NWW向或近EW向断裂。这些断裂在瓜里至张家一带呈近东西向展布,在豆乍山至马家一带呈北北西向展布,走向为290°~300°,均北倾。在豆乍山地段该组构造带不明显,较隐蔽,在双滑江、向阳坪、金竹岔、大树坪等地段均有出露,一般呈透镜状,尖灭再现现象明显,宽者达1m,窄者只有0.1m。构造岩主要为绢云母化花岗碎裂岩、绢英岩化碎斑岩和碎粉岩,表现为灰绿色蚀变带。

进一步分析成矿构造带空间分布特点发现,成矿构造空间分布形态不论在平面上还是在剖面上均具明显规律性。在平面上,各构造带呈向北撒开向南收敛的帚状形态。豆乍山地区正是二级至五级构造带向南收敛的复合地段,主要复合点就位于双滑江、白毛冲、沙子江、向阳坪一带,存在三组构造带交汇。另外三羊坪、晒禾坪、孟公界、金竹岔等地段位于二组构造带交汇点。在剖面上表现为受新资深大断裂带控制的向上分叉的花状构造带。在左行走滑压扭应力体制与花状构造共同作用下,在豆乍山地区形成了大量的菱形断块,成矿热液脉体尖灭再现、尖灭侧现、膨胀收缩、分支复合现象明显,形成了大量透镜状、鱼群状产出的铀矿体,向深部逐渐转化为主构造带控矿,则会出现富大铀矿体。该区花岗岩型铀矿化就是受多组构造带交汇部位控制,大构造交汇控制铀矿床的产出,而小构造以及由小构造组成菱形断块控制铀矿体的产出。

4新资深大控矿断裂带

新资深大断裂变质带是本区一级构造带,具有规模大、延伸稳定、多次活动等特征,是长期活动的控岩、控盆、控矿构造带。其构造岩主要包括定向组构系列岩石和块状系列岩石,反映了其主要是由早期的韧性变形变质作用阶段和晚期的脆性破碎作用阶段先后作用形成。越城岭岩体西侧规模巨大的花岗片麻岩带应属新资深大断裂变质带的一部分,属其早期活动的产物,其原岩为越城岭岩体,为断裂变质和动力热流变质作用形成。韧性剪切系列岩石按变形变质强度可分为高温高压韧性剪切带和中温高压韧性剪切带,表明韧性剪切作用具有多期性。

燕山晚期,新资断裂变质带进入伸展构造作用阶段。在早白垩世岩石圈伸展构造作用体制下,以伸展断陷作用为主,新资断裂带再次活化,继承先期韧性剪切带形成脆性破裂,至晚白垩世转为热沉降坳陷阶段,从深部围岩中迁出的硅质进入脆性破裂对岩石进行交代形成大规模北北东向硅化带[7][8]。同时铲状新资硅化带上盘,在区域左行剪切体制下也形成了一系列大规模北东向硅化带系统,如天金断裂带组、双瓜断裂带组、香草坪断裂等。在大量构造应力热和强烈热液活动的作用下,促成了新资断裂带上盘大规模铀矿化作用的发生。

由上可见,沟通深部的新资深大断裂带的长期活动对苗儿山地区铀成矿起到了决定性作用。苗儿山地区几乎所有的铀矿化均位于新资断裂带西侧上盘,下盘越城岭岩体矿化变弱。在新资断裂带两侧地层包括主带上盘白垩系地层均发生了明显的硅化作用。说明新资断裂带大规模硅化现象发生于白垩系盆地形成之后,可能形成于晚白垩世-早古近世,与区内普遍分布的大硅化带以及大规模铀成矿作用具有成因联系。工作区构造体系在剖面上表现为受新资深大断裂带控制的向上分叉的花状构造带与左行走滑构造系统复合,控制了铀矿化的分布。因此,新资断裂为苗儿山矿田铀矿化边界构造,由其主导的左行走滑构造体系控制了苗儿山矿田铀矿化的分布。

5含矿构造样式

苗儿山地区断裂构造发育,矿体、异常点带沿断裂带分布。物探晕圈、水化晕圈之长轴方向与断裂带的展布方向也基本一致。但是,并非所有方向的断裂带都具相同的控矿作用。本区矿床、矿点主要赋存于一系列NNE向走滑正负花状断裂束群和小规模的NW向断裂带内。矿体并不产出于控矿硅化带中,而是带外矿体;或在双带夹持区;或在带外次级破碎带;或出现在带的尖灭部位,等等。铀矿化的定位与小的构造样式相关。

以豆乍山岩体附近的铀矿床为例,沙子江矿床富矿体均产于北东与北北东两组断裂相交处,一般压扭性断裂形成的矿体规模较大、矿体较富,张扭性断裂则多形成规模相对较小的富矿体,但品位极富。双滑江矿床富矿体主要赋存于与天金硅化带斜交的次级带(F209、F208、F210)中。富铀矿体矿物成分主要为条带状、团块状、细脉状硅钙铀矿,次为微晶石英、片状方解石、粉末状紫黑色萤石、高岭土、束状肉红色辉沸石,局部见黄铁矿,富矿体上下常见红色构造泥。

为了进一步总结苗儿山矿田的铀矿化空间定位于断裂构造之间的关系,将这些含矿构造样式进行了总结,可以大致分为以下八类。

(1)矿体赋存于平行断裂带组夹持区

该类型是苗儿山矿田中常见的矿化样式,张家地区多为该类型的铀矿体。张家矿床产于张家岩体7号硅化断裂带与5号断裂带的夹持区内。矿体大多分布于7号带内及其上盘发育的次级断裂带中,在剖面上呈“多”字形排列。夹持区内次级带发育、岩石破碎、蚀变强烈,具良好的储矿环境。

(2)矿体产于多组断裂的“入”“X”字型地段

该类型为苗儿山矿田的主要矿化样式,豆乍山岩体周围的沙子江矿床、向阳坪铀矿床、双滑江铀矿床均存在有该类型的矿化样式。矿体产于次级断裂带与主带呈锐角相交成“入”字、“X”字型地段中,矿体一般都较大。

沙子江矿床有3条规模较大的F800、F802、F805断裂带,在带与带相夹地段有NW向的张扭性F801、F803次级带,组成“入”字型、“从”字型的构造组合,沙子江矿床的大部分矿体就赋存于“从”字型断裂带中。值得强调,沙子江矿床的成矿硅化带有很多条,大体平行靠拢成组群,形成走滑正负花状断裂束。

(3)矿体赋存于断裂带的膨胀拐弯部位

该类型在苗儿山矿田中较为少见,位于豆乍山岩体东部的白毛冲矿床中的铀矿床多为此类型。白毛冲矿床位于豆乍山岩体内F300断裂带由SN向转为NNE向拐弯部位。此地段由于拐弯构造膨胀变大,并有较多的次级断裂带分布,岩石破碎、蚀变强烈,是良好的铀矿化,该地段赋存大小矿体36个,形态复杂。

(4)矿体产于构造断裂带的尖灭再现部位

该类型的矿化样式可见于苗儿山矿田的多个铀矿床中,由于早期形成的压性断裂在后期拉分应力作用下破碎拉张并首位相接,形成一条新的断裂。在构造断裂带尖灭再现部位,首尾重叠部分岩石破碎、蚀变强烈,成矿期脉体活动发育,矿化良好,如沙子江矿床的F800断裂带、F802断裂带等。

(5)矿体产于菱形结环式网络状构造中

是指矿田范围内由一条主断裂分技复合在平面上展示出圈闭的菱形断块,或由NE向与NW向和EW向断裂交叉的菱形结环式网络状断裂系,为花岗岩型富大铀矿床的主要控矿构造类型之一,矿床定位于菱形结环式断块内,如苗儿山地区新宁—资源深断裂的次一级断裂如双瓜断裂、天金断裂、香草坪断裂、茶狮断裂、孟沙断裂呈向北撒开、向南收敛的走滑帚状叠接、形成东西高角度对倾的具地堑或正断层组合的菱形断块,控制了沙子江、双滑江及孟公界等富铀体床分布。

(6)矿体产于多组断裂交汇部位

断裂交汇部位是苗儿山铀矿田中一种重要的含矿样式,多组不同方向的断裂交汇、叠接部位,具有蚀变规模大、储矿空间大和热液活动强烈的特征。铀矿化受多组构造带交汇部位控制明显,大构造交汇控制铀矿床的产出,而小构造交汇以及由小构造组成菱形断块控制铀矿体的产出。

(7)矿体产于各类地质体接触构造部位

接触带构造是一种构造地球化学界面,对铀活化,迁移和成矿有着至关重要的作用。一般在岩体侵入接触面产状变化部位,如在围岩的内凹、外凸(舌状体),岛状体等处有利于接触交代作用的进行而易形成铀矿体。接触面产状的陡缓也影响矿体产状,按接触构造的性质与铀成矿关系,又可分四种亚型:

a.侵入接触型,即岩体与沉积-变质岩之间呈侵入接触关系,是对铀成矿有利的构造界面,铀成矿作用既可以发生在岩体内接触带,也可发生在外接触带,如铺里矿点,特别是外接触带为寒武系含炭地层则更易形成富矿,如三个宝矿化点。

b.侵入体之间的侵入接触型,是先成岩体和早成岩体之间的侵入接触关系,对铀成矿较为有利。本区花岗岩型铀矿化主要分布于苗儿山岩体中段不同期次岩体所形成的接触带附近,如豆乍山岩体、张家岩体、小木栏岩体、香草坪岩体、胡家田岩体、上小地岩体等接触部位,在产铀岩体与围岩接触部位更易成矿。向阳坪矿床和双滑江矿床均具此规律。

c.沉积接触型(不整合面控矿),是沉积岩以不整合形式覆于岩体之上,虽沉积岩内有铀矿化的分布,但与接触带无直接联系,岩体只提供一部分外生铀源。大湾矿点部分铀矿化属此种类型,大湾的不整合面型铀矿化实际也是受构造断裂带与不整合面交汇部位控矿,该部位为成矿提供有利空间。

d.断裂接触带型,不同时代侵入体之间的接触构造,特别是在此接触构造基础上叠加有矿期断裂构造,对铀成矿特别有利,是铀多次活化、迁移和富集成矿的有利地球化学界面,如鸭子头、胡家田、文洞地段,含矿构造带是叠加在产铀岩体与围岩的接触构造上,是铀多次活化,迁移和富集成矿的有利地球化学界面。这种断裂构造规模大、伴随有多种热液蚀变作用。铀矿规模主要取决于矿期断裂的规模及蚀变强度。

(8)矿体产于花岗岩与地层接触带外侧层间破碎带中花岗岩体周边外接触带型铀矿床,以铲子坪大型铀矿床为典型代表,铀矿化主要受地层、岩性、构造的多重控制。赋矿层位和岩性为寒武系清溪组碳质、泥质、硅质混杂沉积,主含矿层为能干性不同的两类岩性(薄层碳质硅岩与碳质板岩)频繁互层。在应力作用过程中形成的褶皱和层间破碎带控制了矿体的具体定位,矿体一般呈似层状、透镜状、等轴状,产状与地层及层间断裂基本一致,单个矿体中心部位一般较富,向深部也有变厚变富趋势,大多为隐伏矿体,仅个别出露地表。

6结论

苗儿山矿田铀矿资源丰富,铀矿成矿作用与构造密不可分,构造对矿化有重要的控制作用。根据断裂构造与矿化的联系,可将其分为控矿构造和含矿构造,进一步的,在苗儿山又分出五级与成矿作用相关的断裂构造带,其中一级、二级和三级为控矿构造,四级和五级为含矿构造。

燕山晚期在区域左行走滑应力作用下,苗儿山矿田的断裂构造由压扭性向张扭性转换,新资深大断裂带打开,大量的成矿热液向浅部运移进入本区的左行走滑含矿系统并成矿,沟通深部的新资深大断裂带的长期活动对苗儿山地区铀成矿起到了决定性作用。

根据构造样式的不同,结合苗儿山矿田铀矿体的空间定位形态,将苗儿山地区的含矿构造样式分为八类,即矿体赋存于平行断裂带组夹持区,矿体产于多组断裂的“入”“X”字型地段,矿体赋存于断裂带的膨胀拐弯部位,矿体产于构造断裂带的尖灭再现部位,矿体产于菱形结环式网络状构造中,矿体产于多组断裂交汇部位,矿体产于各类地质体接触构造部位,矿体产于花岗岩与地层接触带外侧层间破碎带中。通过这些不同的含矿构造样式,将有助于今后系统分析其矿化特征,指导深部找矿。