生产矿山边部地质探矿实践与成效探析论文

2025-08-22 15:18:29 来源: 作者:xuling

摘要:八卦庙金矿床自20世纪90年代探明以来,历经多年开采浅部资源量已回采完毕,随着深部勘查程度的提高,前期控制的量已满足不了企业高质量发展对矿产资源日益增长的需求,急需应用新技术和新方法,开展对已知矿体深(边)部探矿工作,增加后备资源储备。

摘要:八卦庙金矿床自20世纪90年代探明以来,历经多年开采浅部资源量已回采完毕,随着深部勘查程度的提高,前期控制的量已满足不了企业高质量发展对矿产资源日益增长的需求,急需应用新技术和新方法,开展对已知矿体深(边)部探矿工作,增加后备资源储备。近年来,矿山加强了矿区深部及边部的综合研究,积极运用坑内钻探及坑探结合的探矿手段,取得了显著的经济效益和社会效益。通过总结近年来的探矿成果及经验,为矿区后续开展找矿工作提供参考。

关键词:八卦庙金矿床;接续资源;探矿成果;地质找矿

矿产资源是矿山企业发展的命脉,尤其是多年生产的老矿山,接续资源是矿山企业持续稳定发展的重中之重,因此开展对已知矿体深部及边部探矿的项目是延长矿山服务年限、促进企业可持续稳定发展的有效途径。

1矿区勘查及生产简况

八卦庙金矿床是在微细浸染型成矿理论启发下进行找矿预测,并取得成果的一个典型范例。矿床成因类型为“中低温岩浆热液型”矿床,工业类型构造蚀变岩型金矿床。矿山自建成投产以来,历经多年开发,浅部资源量已回采完毕。随着深部勘查程度不断提高,前期控制的资源量已满足不了企业高速发展对矿产资源日益增加的需求。自2000年以来,矿山开始走规模化效益之路,历经两次大规模技改扩建,生产能力大幅提升,对资源的需求日益增加,企业自筹资金在对区内前期地质、物探、化探等资料梳理调查的基础上,开展综合研究分析,先后在矿区外围及深部投入大量勘查工程,开展对已知矿体深部及走向延伸部位地质找矿工作,但找矿效果不佳,仅圈出零星矿化体。鉴于此,矿山多次邀请业内专家、学者进行实地调查研究、交流探讨,圈定找矿有利靶区,以期在探矿增储方面取得突破,但找矿效果均不理想。

2矿区找矿预测现状

近年来,在前期调查分析的基础上,矿山地质技术人员以“岩浆热液成矿”理论为指导,运用“三位一体”找矿预测地质模型,坚持“就矿找矿”的原则,开展八卦庙金矿床控矿F13韧性剪切带特征、NE向节理脉发育程度、Ⅱ、Ⅲ主成矿阶段热液蚀变产生的不同矿物特征、大理岩化灰岩隔挡层规律等调查研究工作,在调查研究的基础上,结合构造叠加晕找矿预测方法,综合地质、构造与物、化探异常等矿化信息,对八卦庙金矿床已知矿体深部及周边进行找矿预测,圈定出找矿有利靶区,实施相应工程进行验证,取得了良好的找矿效果。

3矿床成因

八方山-八卦庙一带铅锌金矿床成矿地质体隐伏部位为八卦庙金矿床北侧深部,中部出露的花岗岩脉带深部存在隐伏岩体,即为该带南北两侧铅锌金矿床矿点的成矿地质体;金成矿结构面为控矿的脆韧性剪切构造带内NWW向压扭性结构面和叠加其上的NE张扭性结构面,与金成矿有关的构造是区域断裂构造次级断裂部位发育的脆韧剪切构造带。

3.1成矿阶段

在侏罗纪至白垩纪期间,该区域频繁的构造运动和区域性岩浆活动,导致深部地层及流体包裹体的金等成矿物质被活化,并沿着构造带不断向上迁移,最终于有利的构造叠加部位富集形成金矿床。研究表明,根据成温度、产状、矿物组合及其穿插关系,成矿期可细分为四个阶段,一是石英-钠长石阶段;二是多硫化物-石英阶段;三是黄铁矿-白铁矿-石英阶段;四是石英-碳酸盐阶段,其中以第二、第三阶段为主。

3.2成矿年代

精确厘定成岩成矿年代,对矿床成因研究和找矿实践具有非常重要的意义。经测定研究结果表明,秦岭地区泥盆系金矿床成岩成矿年代较为接近,主要发生在印支晚期到燕山中期,其成矿作用至少持续了100Ma。但主成矿作用集中于晚三叠-早侏罗世(226~198Ma)且以晚三叠世为主,略晚于秦岭地区的花岗岩的成岩年龄,金矿定位稍滞后于岩浆活动[1],表明秦岭地区印支-燕山期强烈的构造及热事件为矿床含金流体的富集、形成提供了条件。根据测定,成矿Ⅱ阶段形成的NW向顺层石英脉的石英40Ar/39Ar法坪年龄和等时线年龄分别为:232.58±1.59Ma和222.14±3.45Ma;成矿第Ⅲ阶段形成的NE向石英脉的石英40Ar/39Ar法坪年龄和等时线年龄分别为:131.91±0.89Ma和129.45±0.35Ma[2]。

3.3控矿因素

3.3.1地层因素

矿区地层是由一套泥盆统浅变质细碎屑岩类和碳酸盐岩组成,岩层走向与矿区主构造体系方向一致,为NW-NWW向。受多期次构造运动影响,地层遭受不同程度的区域变质和热变质,矿区赋矿岩层为上泥盆统星红铺组下岩性段上岩性层(D3x12),含矿岩性为斑点状铁白云质粉砂质千枚岩[3]。

3.3.2构造因素

①近EW向断层因素。矿区主要断裂构造有两组:一组为NW-NWW纵向断裂F1,为上泥盆统星红铺组下岩性段眼球状结晶大理灰岩与千枚岩界面,该组断裂规模大、延伸长。在断层下盘千枚岩可见糜棱岩化,并广泛发育石香肠、细颈构造,金矿体赋存于该断层下盘的韧性剪切蚀变带中;一组为NNW-NNE斜向断裂F2,该组断裂形成时间晚,常切断纵向断裂,断裂破碎带内常伴有断层泥、糜棱岩化而不利于成矿,限制了金的矿化范围。

②NE向斜交断层因素。该组断裂为F1派生的张性断裂,两侧围岩普遍褪色蚀变,断层破碎带内角砾岩发育,早期为矿床介质流体运移、富集提供了通道,后期在金矿介质运移之前阻断了金矿介质延展[4]。

③NE向羽状节理因素。该组节理是区内主要含矿构造,呈阶梯状断续延展,产状274。~340。∠45。~89。,大角度斜切或近乎垂直于矿体,平均密度3.2条/m,坑道内可见长度1~30m,厚度由几毫米至20cm不等,厚度变化较大。充填物主要由石英脉、铁碳酸盐岩、(磁)黄铁矿等矿物组成,矿区内厚大矿体的形成与该组节理的密度密切相关。

3.3.3热液蚀变因素

据相关研究表明,矿区内共发生四次热液蚀变:一是顺层石英脉,走向与地层基本一致,脉体两侧无蚀变晕;二是石英-碳酸盐-(磁)黄铁矿脉,伴有黑云母化、绿泥石化蚀变,为强烈的中低温(含铁质)硅质热液活动,自然金的形成与此关系密切;三是硅质热液,沿糜棱面理形成硅化面夹明金,伴生有浸染状黄铁矿化,亦是金矿形成的主要期;四是沿平直剪切裂隙充填黄铁矿、磁黄铁矿、碳酸盐、绿泥石等矿物。

3.4矿体特征

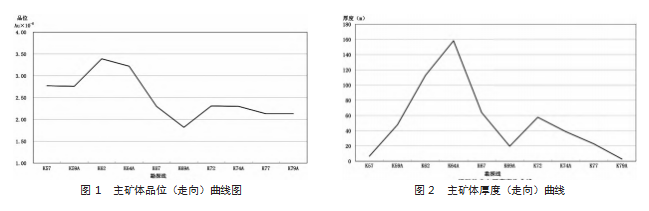

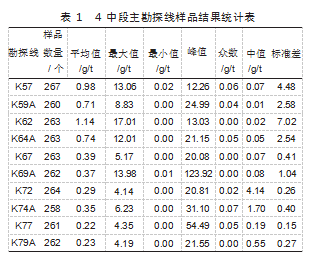

矿体的分布、形态、产状以层状、透镜状产出,严格受断裂构造形成的蚀变带及地层控制,按照矿体的规模可分为一个主矿体及多个小矿体,主矿体占全矿床探明资源量85%以上,产状为45。∠75。,平均厚度18.14m,平均品位2.47/t,在走向上延长、倾向上延深相对稳定,是矿区当前开采的主要对象。其余小矿体位于主矿体周围,产状为44。~48。∠60。~80。,平均品位一般为1.71~2.76g/t,据统计,矿体整体品位自上至下呈下降趋势,厚度沿走向及倾向上变化均不大,多呈层状、似层状、小透镜状,如图1、图2所示。

3.5金矿化富集规律

通过对矿区不同标高及勘探线坑道地质编录、原始化学分析结果进行调查统计,如表1所示,调查分析结果表明,八卦庙金矿床金矿化与构造、围岩蚀变关系较为密切,金矿化越强烈的地段构造发育,尤其是褶皱与断裂构造叠加的地段金的富集程度更高,同样,构造发育地段金矿化不一定强。NE向节理脉越密集,金矿化越强烈,金品位越高,但围岩的结构越不完整。

4地质找矿成效

4.1圈定有利找矿靶区

矿区前期地质探矿工程是根据早期物化探资料及原勘探资料进行的,探矿工作主要是以已知金矿体为基础,结合物探异常特征,在已知矿体深部及走向延伸部位进行探矿工程验证,找矿效果不明显。随着勘查工作不断深入,对矿床的成矿规律认识也随之提高,矿山地质技术人员在系统梳理、总结区内及矿床地质、物探、化探基础工作资料及相关科研工作资料的基础上,研究矿床中矿体在构造中赋存规律及侧伏富集规律,结合矿床形成的地球化学背景、元素组合特征及其相关关系;矿床不同成矿阶段形成矿体的元素组合及其相关关系,认为在已知矿体南部及西部区域成矿条件较好,并布设勘查工程进行验证,地质找矿成效显著。

4.2找矿成效

矿山技术人员在综合前人研究成果的基础上,立足八卦庙金矿床,开展综合地质研究,紧紧围绕矿区深部和边部进行成矿预测,组织实施地质探矿项目,取得了较好的地质探矿效果,同时丰富和完善了矿区成矿规律,也可为矿区后续开展探矿工作提供理论参考和实践依据。矿区深部及边部累计新增资源量:矿石量120.88×104t,金金属量2444.82kg,平均品位2.03g/t。

4.2.1八卦庙金矿床3中段西部探矿项目

项目是根据相邻矿山地质资料及矿区前期探矿工程揭露的地质特征,经综合研究分析表明,含金矿带主要受构造和地层岩性双重控制,矿体赋存于八卦庙-王家楞逆冲大断层下盘的脆-韧性剪切带,金矿体成群出现,总体呈层状、透镜状,沿走及倾向分枝复合、尖灭再现现象明显。二者含矿岩石同为斑点状铁白云质粉砂质千枚岩,岩石普遍发育硅化、(磁)黄铁矿化、绢云母化。为探寻矿体沿走向上的盲矿体,矿山利用沿脉+坑内钻探的方式,在3中段西部区域实施探矿项目,累计完成坑探300m,钻探1203m,项目完成后新增(控制+推断)类别资源量:矿石量10×104t,金金属量246.23kg,平均地质品位2.35g/t。

4.2.2八卦庙金矿床4中段南部地质探矿

据矿山地质技术人员对不同标高部位矿体特征的观察及多年来的勘查总结,在剖面上矿体具有明显的斜列式分布的特征,矿化富集中心整体上向西倾伏,富矿带的长轴方向与北东向节理脉密集带的走向及倾向一致[5],且品位、厚度在62~64线达到极值,据此认为,在矿区深部某一标高主矿体南部区域存在未探明的盲矿体,经分析研究,选取矿体厚大、成矿地质条件良好的4中段南部区域为探矿主要目标,实施探矿工程进行验证,项目历时2年完成,累计完成14条探矿短穿,工程量831m,项目完成后新增(探明+控制+推断)类别资源量:矿石量57×104t,金金属量1314kg,平均地质品位2.31g/t。

4.2.3八卦庙金矿床5中段南部地质探矿

项目为4中段探矿项目的延续,主要是根据3中段探矿项目揭露的矿体特征,利用坑探工程对主矿体南部区域金矿体沿走向与倾向探索与扩大控制,初步查明矿体地质特征,估算金资源量,为矿山提供后备资源。项目已完成15条探矿短穿,工程量1523m,经工程揭露圈定4条矿体,初步估算新增(控制+推断)类别资源量457.5kg。

5结语

通过近年来矿区实施的勘查工程及勘查成效表明,正确地运用八卦庙金矿床成矿规律和成功经验,结合新的成矿理论,不断的“再总结、再提升、再认识”,在圈定找矿有利靶区,拓宽找矿思路,强化勘查工程部署科学合理性,矿区地质找矿工作会不断有新发现。

基于前文所述成功经验,结合今年来对矿区控矿构造、成矿规律等研究成果,对矿区后续找矿潜力区进行预测:考虑到矿山当前的生产能力及当下的生产现状,加强矿区西侧深部综合地质研究,在矿区1090m中段采用成本低、适应性强的坑内钻探方式开展地质找矿工作,在提升矿山经济效益的同时高效率的实现找矿目的;矿区控矿断层F13从地表向深部延伸,倾角有变小趋势,倾向20°~45°,倾角65°~70°,即向斜构造的北翼产状变缓,主矿体向深部产状变缓,从1140m标高以下矿体品位变贫、厚度变窄,富厚矿体向北缓倾,在940~1190m标高施工坑探工程大多未控制到F13断层,存在富厚矿体未能控制的可能。沿区域构造线方向,在韧性剪切带下盘,受高角度逆断层拉升,在F13断层向深部逐渐北移,预测在古道岭组灰岩下部F13韧性剪切带中存在与主矿体平行矿体的可能。

参考文献

[1]王颖维,赵端昌,杜彪,等.陕西凤太矿集区典型金矿地质特征及其成矿规律[J].中国地质调查,2022,9(2):63-72.

[2]张广辉,韦龙明.陕西八卦庙金矿床形成时代刍议[J].矿物学报,2013,33(S2):632.

[3]常军林.凤县八卦庙金矿床构造控矿特征研究[J].金属矿山,2007(11):92-94.

[4]刘芳.陕西凤县八卦庙金矿床矿体特征及找矿标志[J].矿床地质,2014,33(S1):711-712.

[5]刘炜,吕凤罗,张文*.陕西省八卦庙金矿床控矿构造与矿化富集规律[J].矿产与地质,2017,31(5):869-876.