介孔二氧化硅织构特征对铜基催化剂草酸二甲酯加氢性能影响研究论文

2025-05-10 14:14:32 来源: 作者:xujingjing

摘要:草酸二甲酯加氢属于工业制乙醇的重要步骤,以介孔二氧化硅为载体的铜基催化剂能够提高该反应过程的效率。但介孔二氧化硅的织构特征可影响催化剂的性能,为了筛选出性能最佳的催化剂,研究过程改变树状介孔二氧化硅和二硫化二丁基黄原两种重要原料的添加量,制备出三种不同织构特性的介孔二氧化硅铜基催化剂,分别为U-Cu/FMS-1、U-Cu/FMS-2、U-Cu/EMS-3。利用三种催化剂开展草酸二甲酯加氢催化实验,对比载体上Cu离子的分散性、催化剂活性和催化剂稳定性,结果显示,U-Cu/EMS-2型催化剂性能最佳。根据研究

摘要:草酸二甲酯加氢属于工业制乙醇的重要步骤,以介孔二氧化硅为载体的铜基催化剂能够提高该反应过程的效率。但介孔二氧化硅的织构特征可影响催化剂的性能,为了筛选出性能最佳的催化剂,研究过程改变树状介孔二氧化硅和二硫化二丁基黄原两种重要原料的添加量,制备出三种不同织构特性的介孔二氧化硅铜基催化剂,分别为U-Cu/FMS-1、U-Cu/FMS-2、U-Cu/EMS-3。利用三种催化剂开展草酸二甲酯加氢催化实验,对比载体上Cu离子的分散性、催化剂活性和催化剂稳定性,结果显示,U-Cu/EMS-2型催化剂性能最佳。根据研究内容得出以下结论:当介孔二氧化硅的织构特性为平均孔径小、比表面积大时,有利于提高铜基催化剂对草酸二甲酯加氢反应的催化性能。

关键词:介孔二氧化硅织构特征;铜基催化剂;草酸二甲酯加氢反应

0引言

铜基催化剂可用于催化草酸二甲酯加氢制乙醇反应,为了提高催化效率,需要将铜基催化剂附着在特定的载体上,并且通过改变载体的织构特性优化催化剂的性能,国内技术人员对相关催化剂材料进行了较为广泛的研究。王征等1分析了层状Cu/SiO₂催化剂在草酸二甲酯加氢催化中的应用效果。方笛等2探究了Ni-Ag/SiO₂催化剂对草酸二甲酯加氢制乙醇的催化性能。王小荟等3研究了介孔二氧化硅/金属氧化物的复合催化剂设计方法。

在此次研究中,设计开发了三种不同的铜基催化剂,载体均为树状介孔二氧化硅材料,通过改变原材料配比形成不同的载体织构特性。通过草酸二甲酯加氢催化试验分析不同织构特性对催化效果的影响,从而筛选出性能最佳的介孔二氧化硅铜基催化剂。

1基于不同介孔二氧化硅织构特征的铜基催化剂分析

1.1介孔二氧化硅载体制备及其织构特征分析

1.1.1不同介孔二氧化硅载体制备方法

介孔二氧化硅可作为铜基催化剂的载体,用于提高催化反应的效率。不同织构特征的树状介孔二氧化硅(FMS)材料对铜基催化剂的催化性能具有一定的影响。

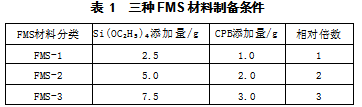

制备方法:将1.5mL C₅H₁₂O(正戊醇)和30mL C₆H₁₂(环己烷)混合在一起,向其中加入2.5gSi(OC₂H₅)₄(四乙氧基硅烷),使Si(OC₂H₅)₄溶解在正戊醇和环己烷的混合物中4]。随后,将0.6g尿素和1g二硫化二丁基黄原(CPB)加入30mL纯净水中,充分搅拌,时间为45min。将以上两种混合物转移至反应釜,以120℃加热5h。加热结束之后,以丙酮去离子水清洗反应产物,经干燥处理后,对产物进行焙烧,温度为550℃,焙烧时间为5h,最终的产物即为树状介孔二氧化硅。改变Si(OC₂H₅)₄和CPB的初始添加量,可制备三种树状介孔二氧化硅材料,如表1所示。

1.1.2不同介孔二氧化硅载体织构特征分析

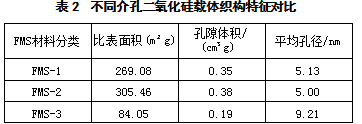

从表1可知,在FMS-1、FMS-2、FMS-3三种树状介孔二氧化硅材料中,Si(OC₂H₅)₄和PBC的添加量成倍增加,进而改变了FMS材料中小球粒径的大小和多孔结构的织构特征。利用扫描电镜分析FMS-1、FMS-2、FMS-3三种材料的结构,可获取反映织构特征的关键参数,结果如表2所示,从表2中数据可知,FMS-2材料的平均孔径最小,孔隙体积和比表面积最大。

1.2基于不同载体的铜基催化剂制备及织构特征分析

1.2.1基于不同载体的铜基催化剂制备方法

在1.1小节中制备了三种介孔二氧化硅材料,以此为基础,可制备出复合介孔二氧化硅的铜基催化剂,方法如下:

在17mL的去离子水中加入1.1406g Cu(NO₃)·3H₂O(硝酸铜三水合物),以30℃的水浴对以上混合物进行加热,随后向混合物中加入2.0g氨水。加热1 min后,向其中加入尿素,待尿素完全溶解后,分别加入FMS-1、FMS-2、FMS-3载体材料,以80℃水浴加热混合物,并且充分搅拌4h。再经过洗涤、干燥,从常温加热至400℃,升温速率为2℃/min。最后对混合物进行焙烧,得到三种复合介孔二氧化硅的铜基催化剂,分别为U-Cu/FMS-1、U-Cu/FMS-2、U-Cu/FMS-3。

1.2.2基于不同载体铜基催化剂织构特征分析

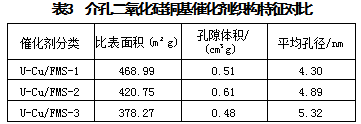

利用扫描电子显微镜分析U-Cu/FMS-1、U-Cu/FMS-2、U-Cu/FMS-3三种铜基催化剂的织构特性,结果如表3所示。从表3中数据可知,U-Cu/FMS-1催化剂的平均半径最小,比表面积最大。

2 FMS铜基催化剂对草酸二甲酯加氢性能的影响分析

2.1草酸二甲酯加氢反应过程

草酸二甲酯加氢反应是制备CH₃CH₂OH(乙醇)的重要工艺路线,反应过程如式(1)—式(4)。合成气的主要成分为CO和H₂,利用合成气生成CH₃OH(甲醇)。通过甲醇、O₂和NO制备CH₃ONO(亚硝酸甲酯),再与CO反应,可生成(COOCH₃)₂(草酸二甲酯)。最后,草酸二甲酯通过加氢反应生成乙醇酸甲酯(MG),MG经过深度加氢反应可得到乙醇。在式(4)对应的加氢反应过程中,需要使用介孔二氧化硅铜基催化剂。

CO+2H₂→CH₃OH(1)

4NO+O₂+4CH₃OH—→4CH₃ONO+2H₂O(2)

2CO+2CH₃ONO→(COOCH₃)₂+2NO(3)

2.2 FMS铜基催化剂对草酸二甲酯加氢性能影响分析

2.2.1 FMS铜基催化剂表面Cu分散性对比

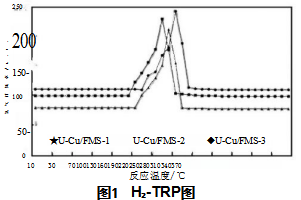

Cu作为主要的催化剂,其在介孔二氧化硅中的分散性越好,对草酸二甲酯加氢化学反应的催化效果越强5]。运用H₂程序升温还原技术分析三种铜基催化剂材料的Cu原子分散性,绘制H₂-TPR图,结果如图1所示。从图1中数据可知,三种催化剂在200~250℃之间各自产生了一个还原峰,U-Cu/FMS-1、U-Cu/FMS-2、U-Cu/FMS-3的还原峰对应的温度分别为220、210、240℃。因此,U-Cu/FMS-2催化剂最先达到还原峰,其次为U-Cu/FMS-1,最后为U-Cu/FMS-3。从三种催化剂达到还原峰所需的温度可知,U-Cu/FMS-2催化剂的还原性更强,因而Cu的分散性也更强。对三种催化剂的Cu分散性进行排序,结果为U-Cu/FMS-2>U-Cu/FMS-1>U-Cu/FMS-3。

2.2.2 FMS铜基催化剂二甲酯加氢催化活性对比

U-Cu/FMS-1、U-Cu/FMS-2、U-Cu/FMS-3三种催化剂用于催化草酸二甲酯加氢制备乙醇,为了评价三种催化剂的催化性能,研究人员将H₂和草酸二甲酯的物质的量比设定为200:1,在275℃条件下进行加氢反应,对比催化剂质量空速、催化剂转化率、目标产物占比三项指标,结果如表4所示。从表4中数据可知,三种催化剂的催化质量空速相同,U-Cu/FMS-2的催化剂转化率最低,产物中乙醇含量最高,因而催化性能最佳。对三种催化剂草酸二甲酯加氢催化性能进行排序,结果为U-Cu/FMS-2>U-Cu/FMS-1>U-Cu/FMS-3。

2.2.3 FMS铜基催化剂二甲酯加氢催化稳定性对比

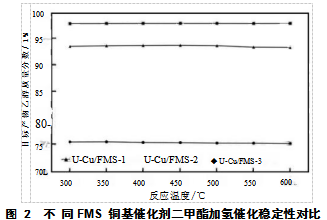

催化剂的稳定性是评价其性能的重要技术指标,为了检验三种FMS铜基催化剂的稳定性。研究人员将草酸二甲酯加氢反应的温度分别设置为300、350、400、450、500、550、600℃,观察产物中乙醇含量的占比,结果如图2所示。从图2中数据可知,随着温度的变化,二甲酯加氢催化产物中,乙醇的占比基本保持稳定,未发生明显的变化。说明U-Cu/FMS-1、U-Cu/FMS-2、U-Cu/FMS-3三种催化剂的稳定性较高,并且U-Cu/FMS-2的催化效率始终高于另外两种催化剂。

3结论

为了分析介孔二氧化硅织构特性对铜基催化剂催化草酸二甲酯加氢反应的影响,研究过程制备出三种织构特性的介孔二氧化硅铜基催化剂,并且开展草酸二甲酯加氢反应试验,得出以下结论。

1)研究人员通过改变树状介孔二氧化硅(FMS)和二硫化二丁基黄原两种原材料的配比,制备出三种不同织构特性的介孔二氧化硅载体,分别为FMS-1、FMS-2、FMS-3,其织构特性的差异为比表面积、平均孔径和孔隙体积。

2)以FMS-1、FMS-2、FMS-3为载体,分别制备三种铜基催化剂,进而开展草酸二甲酯加氢催化实验。经过对比,发现采用FMS-2载体时,催化剂性能最佳。

3)介孔二氧化硅载体织构特性能够影响铜基催化剂的性能,为了提高催化效果,应该选用平均孔径小、比表面积大的介孔二氧化硅载体。

[1]王征,武朦朦,宋有为,等.层状Cu/SiO₂催化剂的制备及其草酸二甲酯加氢性能研究[J].现代化工,2023,43(3):157-162.

[2]方笛,罗祖伟,曹约强,等.催化剂制备方法对Ni-Ag/SiO₂催化草酸二甲酯加氢制乙醇酸甲酯性能的影响[J].燃料化学学报(中英文),2024,52(10):1495-1507.

[3]王小荟,韩相东.介孔二氧化硅/金属氧化物的复合催化剂设计研究进展[J].辽宁化工,2024,53(6):848-851.

[4]孔祥鹏,武瑞晗,元培红,等.Raney Cu催化剂催化草酸二甲酯加氢反应失活与活性再生[J].工业催化,2023,31(6):22-27.

[5]薛浩东,王雪,秦思乾,等.Cu掺杂对Fe/ZrO₂催化剂在草酸二甲酯加氢制乙醇反应中的影响[J].石河子大学学报(自然科学版),2022,40(3):265-271.